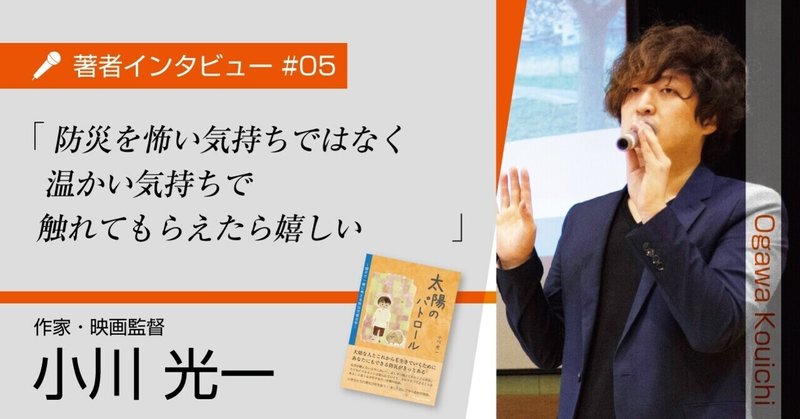

著者インタビュー #05【小川 光一さん】

今回は2021年3月4日に発売し、好評発売中の『太陽のパトロール ~親子で一緒に考える防災児童文学~』。その書籍の著者である小川 光一(おがわ こういち)さんに、執筆時のエピソードや内容についてのポイントなどについて伺いました。

著者プロフィール

小川光一(おがわ こういち)

作家・映画監督

1987年、東京生まれ。作家、映画監督。国内外を問わず、防災教育や国際支援を中心に活動。日本唯一の「映画を作ることができる防災専門家」として、全47都道府県にて講演実績あり。日本防災士機構認定防災士/認定NPO法人 桜ライン311理事 ほか

著者インタビュー

――まず、出版してみて周りの反響はどうでしたか。

小川:改めまして、この度は拙著の出版にご協力くださり、誠にありがとうございました。そうですね、反響といたしましては、「防災×児童文学」という組み合わせに驚いた方が多かった印象がありますね。

また、「子どもに読ませます」「友人に薦めます」といったような、自分が読んで終わりにならない動きが見えて、その点はとても嬉しい反響でした。

――それは嬉しいですね。読んでくれた人が、周りにも届けたくなる。防災を考えるきっかけとしても、今作はとても意味のある作品だと思いました。では、本題に。なぜ本作を書きたいと思ったのかを教えてください。

小川:「防災」「災害」という言葉は、避けたい人も多いテーマです。不安や怖い気持ちを抱えながら生きるのは誰だって嫌なものだよなって思います。

それでも、災害が絶えない日本で生きる以上、絶対に見てみぬふりをしてはいけないテーマでもあるので、少しでも「柔らかい形」で伝わるようにと様々な切り口で作品を作っております。

今回は「防災×児童文学」ということで、怖い気持ちではなく、温かい気持ちで防災に触れてもらえたら嬉しい限りですね。

――これまではドキュメンタリー映画(※)を書籍化したものがありましたが、児童文学は新しい試みでもあったかと思います。執筆時に大変だったことや苦労したところは何でしたか。

※陸前高田ドキュメンタリー『あの街に桜が咲けば』

http://anosaku.ifdef.jp/

防災啓発ドキュメンタリー映画『いつか君の花明かりには』

http://itsuhana.ifdef.jp/

小川:まず、大前提として、読み物として面白いものでなければいけませんが、読み進めていく中で防災知識も自然と身につくような内容にしたかったので、その辺りは難しく感じました。

どうしても防災知識を説明しようとすると堅苦しい文章になってしまうので、「いかに他の文章のくだけた感じと融合させるか」という点で、細かく書き直したことをよく覚えています。

――登場人物がうまく動いているといいますか、防災知識も物語の中に上手く溶け込んでいて。なるほど、そこはすごく考えられていたのですね! それでは、本作はどんな人へ特におすすめしたいですか。

小川:まず、子どもを持つ親御さんに読んでほしいと思います。そして、ご自身が読んだ上で、自分の子どもにもこの本を読ませていただきたいです。そして、子どもが分からないところがあれば教えてあげたり、必要であれば家族会議をするなど、この本を防災教育や家庭防災に役立てていただけたら幸いです。

また、高齢者が災害に対して抱きやすい感情など、老若男女誰が読んでも共感や気づきを得られる内容にまとめたつもりです。児童文学ではありますが、ぜひ様々な世代の方に読んでほしいと思います。

――児童文学といっても、本当に幅広く読める作品になっていると思います。本作の教えを読者が最大限に活かせるように、有効な読み方を教えてください。

小川:この物語は完全にフィクションではありますが、本書に出てくる避難訓練や防災クラブなどには、すべてモデルとなった活動があります。その一方で、ちょっと防災を甘く見ているような発言もあり、実際に私が言われたことがあるフレーズだったりします。

なので、物語として楽しみながらも、「こんな活動があるのか」「こういう風に思う人もいるのか」と現実世界の防災に想いを馳せながら読むことで、有用性のある読書時間になるのかなと思います。

――小川さん自身が見てきた現実も、作品の中に散りばめられているんですね。本作で一番気に入っている推しのポイントはどこでしょうか。

小川:怖いイメージがどうしても伴う防災の物語において、少しでもくすっとしてもらるように、言葉遊びをたくさん詰め込みました。そこが推しポイントですかね。犬の名前、キレキレの空耳、友情の合言葉など、それらのキーワードをちょっとした伏線ポイントにしていることもあるので、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。

――目次の1つめが「忍者ハンバーグ」ですからね、いきなり何だと思いましたよ(笑)。小川さんは映画監督としても活動されていて、ドキュメンタリー映画を中心に作品を出しています。作品作りにおいて、特に意識している大事にしていることは何でしょうか。

そうですね、「本当に大切なことを込める」という点を意識して作品作りしています。私たちは大なり小なりエゴや偏見を持っていて、自分が作るちょっとした資料にもそれらをつい入れがちなところがあると思います。

ですが私の場合は、それで伝えるべきものがぼやけてしまったら、被写体や題材になっている方々に失礼なので、「彼らが本当に伝えたいと思っている強い部分をしっかりと引き出して、それらを中心に据える」ということを大事にしています。

――なるほど、だからこそストレートに伝わる映画になっているんですね。一方で小説作品では、2017年にフランスの城塞都市をモチーフにしたボードゲーム「カルカソンヌ」を題材にした意欲作もありましたね。映画ではなく小説としても作品を作り続ける大きな理由とは何でしょうか。

例えば、家族に「防災をしよう」とストレートに熱く伝え過ぎて、嫌がられてしまった人の相談などをよく受けることがあります。これは防災に限らずですが、何かを伝えたい時、「熱く伝えて伝わるならば、熱く伝えたら良い」と思いますが、そうじゃない時、私たちは工夫をしなければいけません。様々な伝える手段の可能性の一つとして、小説というものにも向き合ってる次第です。

――確かに映画もあり小説もありというのは、受け取る側も興味をもったものから入れるので、届け方の手段としていくつかあるのは強いですね。防災教育だけでなく国際支援の活動もされていますが、世の中がどうなってくれると、小川さんにとっての平和のかたちが見えると考えていますか。

防災教育でも、国際支援でも、いじめでも、誹謗中傷でも、何事においても言えますが、「他人の痛みを想像できる」という能力が本当に大切な時代だと考えています。他人の痛みを想像できる人が、1人でも増えていってほしいですし、1ミリでもその後押しができるように、私自身も頑張って参ります。

――今の世の中に本当に大事な考え方ですね。小川さんの多くの活動の中にある、伝えたい本質そのものと思いました。

最後に、今回のnoteを読んでいただいた読者へメッセージをお願いします!

こちらのnoteを最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

もし気が進みましたら、拙著『太陽のパトロール』をご一読くだされば幸いです。気が進まなかったら無理にとは言いません(笑)。今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

* * *

書籍紹介

小学生たちの勇気が町を救う! 楽しく読んで学べる防災物語。

天然でマイペースな小学五年生の主人公・ハンバーグパパは、テキトーな指差しの結果、学校で新しく立ち上がった防災クラブに入ることに。最初は何も知らないボーサイだったが、同級生や大人に感化されて、次第にクラブ活動に夢中になっていく。しかし、大好きな町のためにがんばる彼には、いくつものカベが待っていた……

災害が絶えない日本において、少しずつ増えている子ども防災。

この物語によって、一人でも多くの小中高生が、防災意識を育みながら大人になっていくことを願って。

子どもにできることは限られていても、それでも「できることはある」と信じる少年少女たちの一年間の記録。

親子、若い人、防災を勉強したいけど出回っている本が難しいと思ってる人にもオススメの1冊。

【目次】

[1] 忍者ハンバーグ

[2] あかね色に照らされて

[3] 防災キャンプ

[4] 大雨の日に

[5] この町に届け

[6] 僕たちは赤とんぼ

防災チェックシート ~知っておきたい7つのコツ~

小川さんの関連記事もあわせてお楽しみください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?