夏目漱石を読んだら、若い頃のおばあちゃんに会えた話。

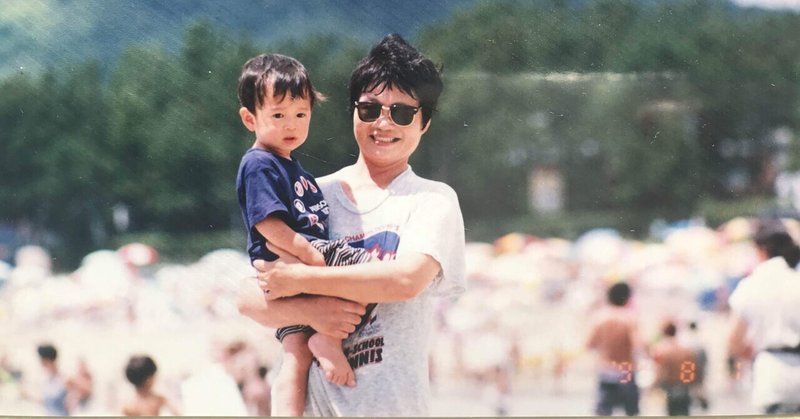

僕が生まれたあの日から今日までずっと、彼女は僕のおばあちゃん。

おばあちゃんは『幼稚園生』だった僕も、『サッカー少年』だった僕も、『泣き虫』だった僕も、とにかくいつの僕でも知っている。一方で僕はおばあちゃんのことを今も昔も『僕のおばあちゃん』としか知らない。

改めて考えてみると、誠に不思議な存在だと思った。だから今になってやっと、おばあちゃんの『おばあちゃん以外の部分』を知りたくなった。

おばあちゃん曰く、僕と同じかもっと若い頃は、本ばかり読んでいたらしい。本が一番の娯楽で、今となって思い返せば、それ以外楽しみがなかったとまで言う。

そんな背景に影響されてか、おばあちゃんは『先生』だった。もちろん国語を教える先生だ。僕にとっての『おばあちゃん』は、誰かにとっての『先生』であったらしい。どんな先生だったのか。生徒との関係はどうだったのか。僕は『先生』の顔を持つ『おばあちゃん』をほとんど知らない。

おばあちゃんちには本が山ほどあって、特に日本の近代文学が好きみたいだ。この時代について話し始めると、まさに立て板に水。その流暢さから、どれほど好きなのかが伝わってくる。

僕は生まれてから7年くらいおばあちゃん達と一緒に住んでいて、引っ越した後も家は近かったから、日常の中に祖父母がいることは珍しくなかった。そんなに近い距離にいて、しかもおばあちゃんは『先生』だったのに、今まで「本を読みなさい」とか無理に言われたことはなかった。しかし今になってこちらから興味を持って歩み寄ると、すごく嬉しそうに、色々な知識を惜しみなく話してくれる。多くを話せるだけの知識と自分の経験に基づく考えを、おばあちゃんは持っている。しかしその知見を、ひけらかすでも、強制するでもなく、相手が望む際には提供できるだけのものがある。僕はこれを魅力的に思った。

「夏目漱石を読みたい」と言ったら、おばあちゃんは『三四郎』から読むことを勧めてくれて、だいぶ古い文庫本を貸してくれた。そして僕は、この一冊に対して一生ものの思い出を持つことになる。

この作品の表面に触れておくと、九州から上京した三四郎が、当時の情勢(日露戦争後の明治末期)の中で、都会の様々に触れ、学問し、恋愛する様子を描いた作品である。

「作品の5、6割ほどしか理解できなかった」というのが、正直な感想である。ストーリー自体は分かりやすく、テンポもいいので読みやすいが、自分の知識不足ゆえにつまづきながら読み進めていくのは、小説初心者の僕にとって少し大変だった。

ただ、それでもめちゃくちゃ面白かった。今までに味わったことのない感覚。わからないのに面白い。むしろ、わからないからこそ面白い。

なぜこの流れで美禰子(みねこ、三四朗が思いを寄せる女性)はそんなことを言うのか、分かりそうで分からない。この矛盾を解決しようにも僕には辿り着けない。でも矛盾は矛盾のまま、混沌は混沌のままでいい自由さが悉く心地いい。

もちろん「作者の意図」を考えることには意味がある。でも、そんなことなしでも無条件で漠然と面白い点が、少なくとも僕にとっての小説への入り口であり、『おばあちゃん先生』が僕に気づかせてくれたこと。作品を心が感じるままに楽しんでも、更に思慮を深めても、どちらでもいい。なんだっていい。選んでも選ばなくても良いという意での「選択肢」がそこにはあった。

でもこの本の感想には、僕だけの一生ものの思い出補正がかかっている。

おばあちゃんは、本に線を引きながら読むのが好きだ。(僕が貸した本に線が引かれて帰ってきたときは流石に驚いた)僕はおばあちゃんに借りる本のページをめくって、その線があると、「ここでおばあちゃんは何を思ったのだろう」と考えた。

そしてその線を引いたのは、『僕のおばあちゃん』になるずっと前の彼女だ。僕はこの古本を読んでいる間だけは、若い頃の『おばあちゃん』に会えているような気がした。それは誰かにとっての『先生』であり、誰かにとっての『友達』であり、誰かにとっての『恋人』であったかもしれない頃の『僕のおばあちゃん』だ。

『僕のおばあちゃん』になる前の彼女が何かを感じた場に、何十年もの時を超えて僕も心揺さぶることができる。

この尊さを表現しようにも、当分僕にはできそうもない。

僕が生まれたあの日から今日まで、彼女はずっと僕のおばあちゃん。でも僕が生まれたあの日以前のおばあちゃんとだって、こうやって会えるんだ。

大切な人が触れ、目で見た当時のものを、時代を超えても同じように感じることができる。間違いなく本の魅力の一つだ。

そして考えたくはないが、いつか古本の中でしかおばあちゃんと会えなくなる。そんな日が来てしまう。これだけは避けることができない未来だ。

いやだけど、「大丈夫だ」と自分に言い聞かせる。なぜなら、

面白い箇所があるから折れ目をいれているページにも、お茶をこぼしてシワになっているページにも、講演会のチケットが栞代わりにして挟んであるページにも。

おばあちゃんは確かにそこにいるんだから。

---------------------------------------------------------

今回はもちろんこの本を紹介します。

「三四郎」 夏目漱石

九州から上京してきた三四郎はとにかくピュアな性格で、三四郎が東京で出会う人々はそれぞれ個が立っていて、立場も違えば、考え方も皆だいぶ違います。そこの対比がさりげなく散りばめられていて、だからこそ三四郎の良くも悪くも純粋な性格が際立ち、読者にはじれったくもあり、可愛らしくも写る主人公です。時代は日露戦争後の明治末期。「富国強兵」を掲げ、「文明開化」が物凄いスピードで進む中で、ロシア帝国に勝利した日本は、誰が見てもこれから更に発展していくし、それこそが正しい道と信じて疑わなかった時代です。そんな国の中心地へ田舎から越してきた三四郎は、東京行の列車の中である人と出会うのですが、その人はこの国の未来について「亡(ほろ)びるね」と一言。新たな建物が建ち、線路が敷かれ、いくら人々の生活が豊かになったように見えても、我々の心が発展しなければ意味はない。僕はそんな意図をここから感じ取り、これは100年後の今を生きる我々に痛いほど刺さる言葉ではないでしょうか。そしてこれほど先見の明があることにも驚きですが、今では当たり前に行われている「政治批判」を漱石はこの時すでにこの作品を通して行っていたのです。

比較的テンポよく場面は展開していき、明るい印象を持つ作品ではありますが、この小説がただの青春物語に留まらない理由は、間違いなくこの作品のキーワードである「ストレイシープ(迷える子羊)」にあるでしょう。「迷子」の訳を表した美禰子の言葉ですが、このセリフに至るまでの展開と、「謎多き」美禰子という存在になぜか惹かれてしまう三四朗。明るい印象を持つストーリーの中に、「謎」や「矛盾」を孕んでおり、どこか混沌とした感情を抱きつつも、思考を巡らさずにはいられません。この面白さは是非読み進めていく中で感じてもらいたいです。

Shingo

少しでもより良いものを作っていきたいので、「スキ」や「コメント」もお待ちしています。