銀座花伝MAGAZINE Vol.31

#真夜中の書店 # 教文館のゴースト # 能 義経幽霊「屋島」

きっと人には、「自分がどう生きたいのかを決断する」場所があります。

筆者が生き方を決断した街には2つの鐘があって、一つは街のランドマークの時計塔・和光の鐘、もう一つは松屋通りと外堀通りの交わるところにある銀座教会の鐘です。

和光の鐘は、時代の今を奏でる音色がします。そして銀座教会の鐘は大切な人のために感謝し祈るために響き渡ります。130年の時を超えて街の人々の人生を見守り続け、見送ってきたこの鐘には「人生は数百万という単位の決断」でできていることを告げる厳かさがあると感じます。

この鐘が街に鳴り響く時間は、筆者にとって、

「自分の決断」に想いを馳せるかけがえのない時間なのです。

あなたが生き方を決断する場所はどこですか?

老舗書店には、先人たちのゴーストが集まる「智恵の標本室」があって、そこでは、この街を作り上げた偉人たちの生き様そのものに出会うことができます。バッハや夏目漱石まで登場する、真夜中の書店で繰り広げられるゴーストとの出来事をMetafictionでお届けします。

ゴーストといえば、世阿弥が完成させた夢幻能の主人公は歴史に名を馳せた人物たちの幽霊です。日本人に最も人気のある源義経の幽霊がその戦いの壮絶さを語る能「屋島」は、修羅能の傑作。観世流シテ方 坂口貴信師が演じる人間・源義経の迫力ある演技を、公開された観世流「荒磯GINZA能」(2月)映像とともにお楽しみください。

銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に人々の力によって生き続けている「美のかけら」を発見していきます。

1.Metafiction 真夜中の書店 住み着いたゴースト

あなたは、古い本屋を住処にしている先人(ゴースト)に出会ったことがあるだろうか。

真っ白な漆喰の壁に、エジプト絵文字のような星や太陽を思わせるデザインが施されたその場所は、買ったばかりの本の世界に没入するには最高の空間だ。壁から、自然がもたらす人肌の感覚が伝わってくるからだろうか、妙に落ち着くのだ。

いつものように、窓際のカウンターに席を取り、軽く呼吸をしてから天井まである開かれた窓から外を見上げる。今日は、梅雨の最中とは思えない青空に白い雲が幾重にも重なって流れていて、少し蒸し暑い。目線を地上に落とすと、鋪道のある広い通りに街ゆく人々の影が動いているのが見えるが、離隔されたようなこの場所には外の喧騒も全く届かない。

「銀座4丁目とはとても思えないな」

こういうタイミングでこんな独り言を言うのが筆者の癖である。

静寂なカフェ。

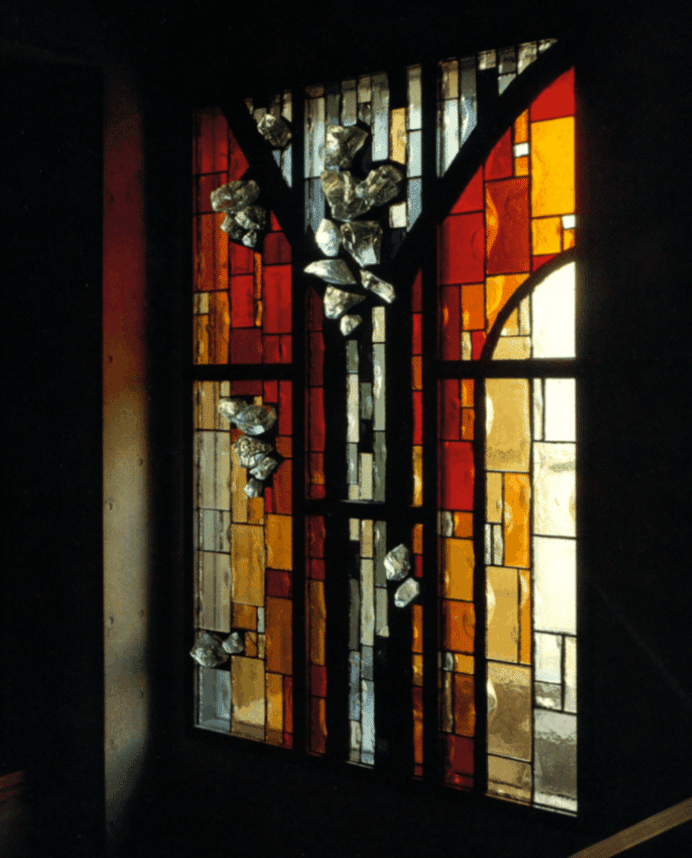

この場所は歴史のある老舗書店の片隅にひっそりとあって、なかなか見つける事ができない。こうした秘境感もここに静寂を与えている理由かも知れない。エイン・カレム・ギャラリーと言われるフロアにこのカフェはある。エイン・カレムとは、ヘブライ語でぶどう園(カレム)の泉(エイン)を意味し、聖書に登場する洗礼者ヨハネの子孫が生まれた山の名前だという。このフロアには、イタリア等各国の教会の写真・美術品やグッズが展示され、その昔宣教師たちが創業したというこの書店の歴史を感じることができる。旅好きにとっては日本にいながら、世界の教会建築やその国の土地柄に思いを馳せる事ができる稀有なところでもあるのだ。

この書店は1885年創業で137年間この銀座に生き続けていて、ビルは1933年に建て替えられた歴史的建造物である。カフェ空間中央に接続している太い三角形の梁に当時の建築様式の名残を感じる。時を経た漆喰壁は、「磨き」と呼ばれる左官技法が用いられ、陰影を施した奥深い色彩が無限の宇宙空間を表しているように見える。聞くところによると、「磨き」のデザイン的な特徴となっている幾何学模様の部分には、日本各地、沖縄、新潟、愛知、淡路から集められた土の天然の色あいが生かされているという。創建時以来の自然を大切にする空間作りがこんなところにも息づいている。

いつものように、那須高原のトラピスト修道院のガレットをお供に(なんと160円!)、イギリス生まれのハーブドリンク・エルダーフラワーを注文する。

さて、準備は万端、この書店に住み着いた先人の物語をお話しすることにしよう。

〈1つ目の部屋〉 ゴーストと会う

あれは、時代が新世紀を迎えようとざわめく、街の空気もどこか落ち着かない年の夏の終わりだった。

「館」と名がつくこの書店には、その言葉にふさわしい重厚な古い回転扉があって、入り口から謎めいた雰囲気を漂わせている。当時はその回転扉がまだ動いていた頃だった。年季の入った黒光りした真鍮の取手に手をかけて体を傾け、その館に吸い込まれるように中に入る。どこかの王国を旅する物語の絵本にでも出てきそうな、「崇高な」と言う言葉がぴったりな風合いのエントランスに躍り出ると、その初老の先人は立っていた。牧師さんだろうか?そういえばこの館のある松屋通りの並びに銀座教会があるから、不思議ではないけど、、、とその出立ちを思わず見つめた。高い天井の壁には、アールデコ調のレリーフが施されていて、いつか旅したイタリアの小高い丘の上に立つ鄙びた教会に紛れ込んだ、というようなところまで想像が膨らむ。

アントニー・レーモンド?

誰かに似ている・・と急いで思いを巡らすと、いつか写真で見たことのある日本の近代建築の父と称された建築家によく似ていることに気づいた。確か、レーモンド。旧帝国ホテルを設計するために訪日した建築家のフランク・ロイド・ライト(1867年〜1959年)と共に長年日本に滞在し、多くの建築を残したことで知られている。

聖路加病院旧館、東京女子大学の礼拝堂、フェリス女学院旧館、軽井沢のシンボル・聖パウロカトリック教会など400近い建築物を日本に残している。この書店もレーモンドの設計であるとどこかで聞いたことがある。

「レーモンドに似てるって今思ったかね?」

流暢な日本語で話すその老人は、穏やかな笑みを浮かべながらこちらの驚きを見透かしたような眼差しで語りかけてきた。

「この館には二つの姿があるんじゃが、ご存知かね」

そういえば、回転扉を潜る(この表現がまさにピッタリ)ときに二つの看板が並んでいることをとても不思議に思っていた。BIBLE HOUSE「教文館」と「聖書館」と看板が横に並んでいた。この書店の館は、日本語版聖書を出版・印刷する聖書館ビルと販売するための書店ビルに分かれているらしい。促されてエントランスから奥に進むと、脇の壁に、セピア色した当時の印刷機の置かれた部屋の写真がピン留めされている。聖書を印刷している職人たちの姿を目で追っているとその先に二つに分かれた階段が見える。入り口は一つなのに、ここから別々の世界が始まるよ、と囁かれているようなソワソワする魅力的な作りだ。

「外から見るとこの館は随分とこざっぱりしたモダンな建物に見えるだろ?でも第二次世界大戦前には、幾何学模様のアールデコ調のエンパイヤーステートビルの最上部にあるような塔が据え付けられていて、この4丁目あたりでは和光建築よりも目立つ名物的な存在だったんじゃ」

そんな昔の話を昨日見てきたことのように彼は語る。手には、当時の設計図まで持っていて、ここを見ろと指差す。そこにはイメージ・スケッチまでついていて、確かに周辺の街に溶け込みながらも雄麗に佇む美しいフォルムの塔が描かれていた。今見られないのが残念、だと告げると、戦争で失ったと悲しそうな目で語った。

豆知識:建築家/アントニー・レーモンド

チェコ出身の建築家。1888年生まれで、享年88歳。ヨーロッパに生まれ育ち、アメリカで建築家フランク・ロイド・ライトの下で設計を学び独立。その後、40年間日本に暮らし、さまざまな建築を設計。まったく異なる文化圏に身を置き、独自の建築理念を形成して行った。教文館ビル以外にも日本全国で設計を行い、銀座界隈では松阪屋やYAMAHAホールがある。教文館・聖書館ビルは、銀座界隈では唯一、耐震性に問題がないと今に至るまで建て替えられずに使われ続けている。哲学的な設計精神に基づいた建築をすることで有名。

【建築の特徴】

・直裁性……クライアント(建主)からの抽象的な要求を目的空間として構成し、機能を最重要視

・単純性……虚飾を排し、無駄、無意味な空間を造らず、これ以上削ぐものがない状態まで簡素に徹する心

・経済性……費用を無駄なく有効に使いながら、贅肉をつけない端正な仕上がりを心がけ、完成後の維持・管理費等のライフサイクルコストに十分配慮した設計

・自然主義……資材はできる限り自然の素材を使い、既存の樹木や敷地形状などの周辺の環境を保持するためにも、自然を損なわずに活用

・民主的な建築……建築は個性的、人間的でなければならないという根本的哲学

二つの世界へ 階段と階段の間

二つの看板の入り口がエントランスで一体になって、階段を上がるときに2つの階段がまた壁で分断される。上がりきって各部屋に向かうときには壁がなくなり、またひとつの空間に。まるで、階段をあがり個室を利用するときは別れ、また階段のところで別れていた人同士が出会うような作りにこの建物はなっている。

「ここが異界の入り口じゃ」

とレーモンドに似た老人が告げた。

ここは、何階だろうか。次の階に上がる階段と階段の間を指差しているが、流石にこの隙間を通り抜ける自信はない。すると遠い光の中からどこかで聞いたような音楽が流れてきた。教会音楽カンタータだ。この先に教会でもあるのだろうか。

〈二つ目の部屋〉 バッハの聖書

暗い廊下を抜けて、階段を横にスライドしたところにその部屋はあった。

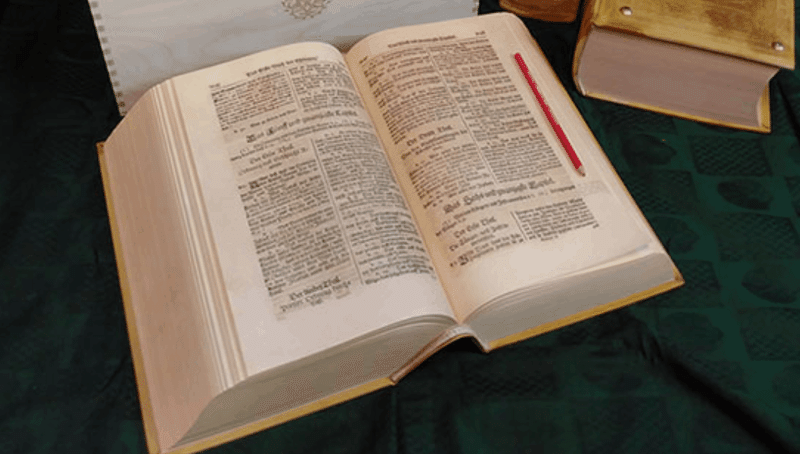

目を凝らさないとよく見えない暗がりにぎっしりと木製の本棚が並んでいて、黒ずんだ背表紙の書物が天井まで積み上がっているのが分かる。さっき老人が指し示してくれた設計図には載っていない、秘密の部屋らしい。老舗書店の書庫はこんな荘厳な作りなのかとしばらく驚いて立ち尽くしていると、部屋の真ん中の空間にあるアンティークテーブルに、見たこともない分厚い書物が開かれている。ただならぬ「気」を放っていたその書物はどうも、歴史的な発見書籍であるらしかった。

「J.S.バッハの聖書じゃ」

暗がりから例の老人の声がする。

受難曲やカンタータなど、膨大な教会音楽を残したあのバロック音楽の大家・大作曲家のバッハですか?と唾を飲み込みながら何度も尋ねるが、答えはない。

そういえば、100年近く前にバッハが愛用していた『カロフ聖書』がアメリカで発見され、本物かどうか鑑定が行われていたが、近年その結果が話題になっているというニュースを聞いたような気がする。「カロフ聖書」は、宗教改革者ルターのドイツ語訳に神学者アブラハム・カロフ(1612年〜1686年)が注釈を加え、18世紀のドイツで広く読まれた聖書で、バッハの遺産目録にも記載されていたことで有名だ。言ってみれば、バッハが生涯をかけて創り出した彼の代表曲、マタイ受難曲やG線上のアリア、アヴェ・マリア、平均律クラヴィーア、無伴奏パルティータ、ブランデンブルグ協奏曲・・・これら数々の名曲のメンター的源流とも言うべき聖書のことである。しかしこの聖書は、その存在を知られながらも長く所在が不明だったはずである。

なぜ、バッハの聖書がここにあるのだろう。その書は何千ページにも及ぶ大作で厚さは20センチはあるではないかと思われ、それが見開きで厳かにどっしりという音が聞こえてきそうな風格を湛えて置かれている。覗き込むとドイツ語で書かれている文字列の余白に、肉筆の書き込みがあちらこちらに見て取れる。これが、バッハの手によるもの?、なんとレアな!

「バッハは、1733年に購入したこの聖書を通して、生涯にわたって聖書を深く研究したんじゃな。そこに多くの書き込みがあるじゃろ? 専門の聖書学者に言わせると、当時はリューネブルク版というものもあったが、このカロフ版と比較検討することによって、カロフの神学的解釈に対するバッハの意見・反応を読み解くことが可能になる、という貴重なものだという。さまざまな聖書解釈を試みながら、バッハは作品に用いるテクストを選び、曲を作り上げていったと言われている。この聖書を相続した未亡人のアンナ・マグダレーナは、それを終生大切に所蔵していたが、彼女の没後は所在が分からなくなっていたんじゃよ」

バッハの曲は宇宙の果てを連想させる精神安定サプリだと信じている筆者にとって、バッハの作曲の源流をこの目で見ることができるなどとはまさに夢物語。驚きのために声も出ない。頭の中にはあの神々しい平均律クラヴィーアの冒頭が流れ出した。

「実は、バッハの聖書が発見されたのは1934年のこと。アメリカのミズーリ州でルター派の牧師クリスティアン・リーデルが従兄弟のレナード・ライクルから見せられた聖書にバッハの署名があることを発見した。その聖書はライクル家が1830年代にフィラデルフィアで購入したものだった。その後、バッハの手による多くのアンダーライン、60箇所の書き込みが見つかり、誤植の訂正までもが加えられていることに気づいたわけだ。それらを長い時間をかけて鑑定した結果、初めて本物であることが確認されたというわけなんじゃ」

4,300ページ余りに及ぶバッハ愛用の「カロフ聖書」の表紙には、そのタイトルの横に、バッハの署名と「1733年」の書き込みがあった。筆者が迷い込んでしまった書庫の天井近くには換気口のような小さな小窓があって、そこから射す月の光でもそれを見てとることができた。

これが、バッハの筆跡か。少し滲んだ墨灰色のインクに彼が奏でたカンタータの音色が重なって聞こえる。奇跡の書物を前にして心が震えた。

バッハのカンタータは、「アリア」(独唱)」と「コーラル(合唱)」に大きく分かれているが、さっき暗がりから聞こえてきた曲は「G線上のアリア」だったに違いない。その音階を低く呼吸の中に取り込みながら夢のような時間が過ぎて行った。

時は、すでに真夜中だったろう。ずいぶん長い時間この聖書の前に佇んでいた。

なぜ、その世紀の発見「聖書」がここにあるのだろう?

思い切って聞いてみた。

遠くからかすかに老人の答えが返ってきた。

「驚いただろう?バッハ愛用の「カロフ聖書」は非公開だったために、所在がはっきりして以来、この聖書を手にしたいとその復刻を望む声が世界中から寄せられていたんじゃ。オランダの老舗出版社が長年の神学校との交渉の結果、ようやく復刻版を発行することが許されたのだ。「グーテンベルク聖書」「ベリー公の美しき時祷書」など美しい古典書を知っているかい?これらの編纂・出版の実績のあるオランダの老舗ファン・ヴェイネン出版社が復刻版を手がけたんじゃが、世界に限定千部という貴重なものを、日本ではこの書店が所蔵できたという言うわけだ。」

選ばれし書店というわけか。

いずれ、日本でも公開されるといいですね、と呟くと、

「必ず近いうちに」

とさらに遠くなった声は、軽やかに聞こえた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それから18年後の2018年4月になって、バッハの愛用「カロフ聖書」復刻版の日本初公開が、教文館書店ギャラリーステラで厳かに行われるとのニュースが世間に流れた。あの日の書庫での体験は予知夢だったのか、未だに分からない。

ただ、はっきりしているのは、公開日に見た聖書が載っていたアンティークテーブルがあの夜見たそれと同じものだったということだけだった。

〈三つ目の部屋〉 智恵の標本室ー二人のN氏

夕暮れが一段と早くなった21世紀になったばかりの暮れのことだ。閉店後、書店の裏口にある不思議なマークの下を潜ろうとすると、一冊の本が細い路地の壁に添うように落ちている。搬入するときに滑り落ちたのだろうか、手にとって今来た細い道を戻り裏口のドアを開けて「あの、これそこに落ちてましたが」と声をかけた。

応答がない。誰もいないのだろうか。警備の人だろうか、懐中電灯の光がチラチラとこちらに向かってくるのが見える。

「6階ですね」

気がつくとそこは創業当時からある古ぼけたエレベーターの中だった。EVの扉は使い込まれてその青銀色は掠れてはいるものの、各階のEVホールなどは見事な大理石でできていて、深い緑をたたえた幾層もの発色が実に見事で目を見張る。「着きました」とドアが開いたかと思うと、ポンと体を押し出されるようにフロアに飛び出してしまった。奥の廊下の角は確か、大広間だったはず、レーモンドが作ったジオラマや設計図、貴重な世界地図、教会資料など貴重な資料が整然と周囲に積まれて保管されている。壁には、創業当時のアメリカから派遣されたアメジスト教会の宣教師の写真が貼られていて、130年を超える老舗書店の歴史が手に取れるようになっているのだ。ここは歴代のこの書店を支えてきた先人たちの「智恵」の標本室なのだ。

40人は座れるだろうという長テーブルの向こうに、一人の日本人男性の写真が飾ってある。初代社長(会長) N氏___と書いてある。

「面白い縁ですよね。夏目漱石はロンドン留学の時に実はお金にかなり困っていたらしいです。国費は最低ギリギリの支給で、足りなくなると彼に頼ったようです。面倒見が良くて、金払いが良くて、N氏のおかげで漱石は留学を乗り切れたんです」

声はその巨大な長テーブルの一番奥の突端から聞こえてくる。誰かいるらしい。

「漱石の小説のモデルは実在の人物が多いと言われていますよね。例えば、三四郎作品の中に出てくる主人公の小川三四郎のモデルは、漱石の門下生の小宮豊隆(1884-1966/ドイツ文学者、東北大学名誉教授)でした。それからイニシャルで登場することも多いです。漱石は、ここに掲げられている写真のN氏のことを(作品中ではイニシャルはKとしている)ロンドン時代の忘れられない親友の姿としてエッセイにしてるくらいです。」

漱石は、ロンドン時代に世話になったN氏のことをこんなふうに書いてますよ、と彼は朗読を始めた。

「K君の部屋は美しい絨毯が敷いてあって、白絹の窓掛けが下がっていて、立派な安楽椅子とロッキング・チェアーが備え付けてある上に、小さな寝室が別に付属している。何より嬉しいのは断えず暖炉に火を焚いて、惜しげもなく光った石炭を崩していることである。是から自分はK君と二人で茶を飲むことにした。昼はよく近所の料理店へ一緒に出かけた。K君は何でも築港の調査に来ているとか言って、大分金を持っていた。家にいると、海老茶の繻子(しゅす)に花鳥の刺繍のあるドレッシング・ガウンを着て、甚だ愉快そうであった。之に反して自分は日本を出たままの着物が大分汚れて、見共ない始末であった。K君は余りだと言って新調の費用を貸して呉れた。

(永日小品「過去の匂い」より)

漱石の日記にも、N氏のことが頻繁に出てきます。

「“某日、終日長尾君と話す”

“或日、長尾君と散歩す”

又別の日には、

“パリにおける長尾君より来信、其の晩長尾君に手紙を書く、

借金の為なり”」

「N氏(長尾半平)は、台湾総督府・鉄道省・東京市電勤務の後・衆議院議員を経て、昭和9(1934)年に 教文館初代会長に就任している人物です。色々な資料から後の文豪夏目漱石と長尾氏とは肝胆相照らす仲であった様子が分かります。文部省から洋行させられた夏目漱石は旅費も充分ではないのに比べて、台湾総督府から公用で出張した長尾氏は、相当に旅費も豊富だったのでしょう。それ故に何時でも『夏目君、食事に行きませう』と云って長尾氏が誘ったものであると、書かれています」

ようやくその男性の話に頭が追いついてきた。そのN氏というのはこの老舗書店が創業した時の社長(会長と呼んでいたらしい)だった人物で、彼は漱石の留学生活を精神的にも経済的にも支えつづけた篤志家だったという。その人柄こそがこの老舗書店の精神的な支柱だと言わんばかりに力説しているのだ。

「私は商売は情熱と人徳だと思ってるんですよ。誰かを応援できるって凄いことだと思いませんか」

そう語る、横顔を見て驚いた。「中村社長!」と思わずうわずった声をあげてしまった。書店業界・出版業界で伝説の経営者と呼ばれたその人だったからである。

出版文化を立て直すために もう一人のN氏の闘い

この書店の130年の歴史の中でも、第二次世界大戦による敗戦によって失われた損失は多大なものだった。出版物の印刷会社、工場、倉庫などが全て灰燼に帰してしまったからである。その上の物資不足、インフレ、用紙調達の厳しさは出版業界を苦しめ、日を追う事に業績は厳しくなるばかりだった。幸いにして教文館書店ビルは消失を免れたが、こうした戦後の最も重大な経営危機を救った人物がいた。それがもう一人のN氏(中村義治社長)その人である。

資材が不足する中、なんとか商材をかき集め、さまざまなジャンルの出版を自ら興し、いい本を提供したいという情熱を持って、時代を反映する雑誌や子供たちの生育を支える専門の部門を精力的に作り上げて行った。

その攻めの姿勢が、戦前、戦中に抑えられていた国民の知的欲求に火をつけ、活字への熱い思いを堰を切ったように溢れ出させ、文化に飢えた人々に歓喜を持って迎えられた。グラフ雑誌「Life」の独占販売には、銀座4丁目の交差点を超えて人々が行列した。キリスト教関係の書物だけでなく、「内村鑑三全集」「新渡戸稲造全集」など偉人たちの全集も手がけた。新しい雑誌が出ると自ら店頭に本を積み上げ、編集者のその本に対する情熱を語りその面白さを解いた。まるで辻説法のように鋪道に屋台を広げ、その数3万冊を売るという記録まで打ち立てたという人物でもある。声を張り上げ本を売る姿は、今でも出版業界の英雄譚や、美談として語り継げられている。

美談といえば、こんな話があった。日本初の文化情報誌「ぴあ」の創業者・矢内廣氏は振り返る。

「当時1972年、若者が文化情報を渇望していた時代。大学4年の時に仲間が集まり映画やライブの情報誌を創刊しました。しかし、素人が作った知名度がない雑誌のため取次店には全く相手にされず、皆でリュックに雑誌を詰めて書店回りをするのですが、なかなかうまく行きません。そんな時、教文館社長の中村さんが“若者が頑張っているから応援して欲しい”と都内中の書店に手紙を書いて下さり、それは百通にも及びました。それを持って書店を回ると“中村社長の頼みじゃ応援しないと”と多くの店主が直接店頭に並べてくれたのです。創刊時は数十部だった雑誌が、1980年代には50万部を超える時代を象徴する情報誌に成長していきました。この時の恩は一生忘れません。」

夢の絵本専門店

1999年、書店の再興を軌道に乗せたN氏(中村社長)は長年の夢だった「子供たちに世界中のいい本を」体験できる児童書・絵本の専門店を創設する。子供たちに人生を生き抜く心を育むことができる本を!という優しい眼差しが、この老舗書店のその後の看板分野に育てることになるスタートの年でもある。

その名も「ナルニア国」

C.S.ルイスによる空想の国ナルニア国を舞台とする壮大なファンタジー年代記「ナルニア国物語」に由来して名付けられた。その後映画にもなったので名前だけはご存知の方も多いだろう。

世界中の児童書を1万5千点あまり取り揃えたこの専門書店は、教文館書店の中にあり作品数にも定評があるが、何より絵本コンシェルジュの質の高さ、専門性の広さ等より多くの親子から信頼され支持されている。例えばコンシェルジュは子供の性格、好み、希望などを事細かくヒアリングしながら、膨大な児童書の中から最適な書を選んでくれる。絵本初心者のために、コンシェルジュがセレクトした絵本セットは「子供に何を読ませたらいいの?」と迷う親御さん、「絵本をプレゼントしたい」という大人たちに今でも人気である。

書店の中には、「街灯」が仕掛けられ、あたかも物語世界の入り口に立ったような感覚にさせてくれるのも、ここを訪れる楽しみの一つだ。

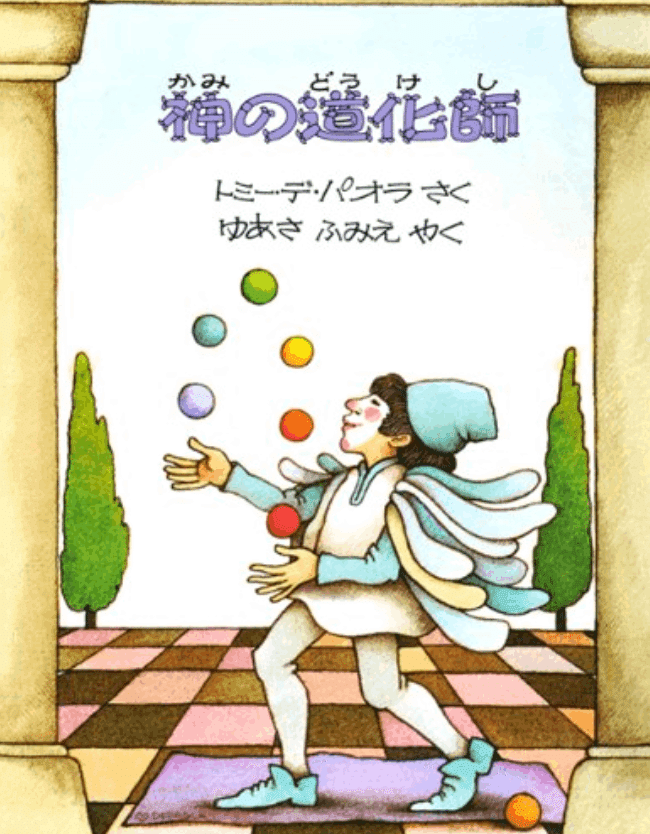

そういえば、あの夜出会ったN氏の話に気を取られて、拾って届けるはずの本がまだ手の中にあった。しまった、と思いながら、その表紙を見るとそれは美しい絵本だった。

絵本を開いて見ると、色彩の透明感に目が釘付けになる。物語はジョバンニという道化師の一生涯を描いた絵本だった。

主人公ジョバンニは孤児で、家族や友達も持たず、ひたすら芸を磨き、一人で生き抜く姿が淡々と綴られている中に、芸を聴衆に見せて喜んでもらうことが、好きで好きでたまらない純粋な人間の崇高さが滲み出ている。

次第に芸も上達し独り立ちし有名になるが、地位のある人の前でも変わらずに、いつもと同じ芸をして媚びるところがない。次第に年老いて、芸が聴衆から見向きもされなった時、自分でその時期を悟り芸の道に幕を引きをするために故郷へ帰っていく姿には凛とした潔さが漂う。

心打たれるラストシーンは、故郷の教会のマリア像の前で心をこめて芸を捧げる場面。そして、河原で道化のメイクを落とした後の彼の表情は、人生を生き切った人間の充足感にあふれていて、心をしんとさせてくれる。

作者トミー・デ・パオラが自身の人生を重ねて、イタリアの民話をもとに長い年月を作品に注ぎ込んだ力作だといわれ、彼の人間性、芸術性、宗教観が遺憾無く発揮されている名作だと伝えられている(1980年の作品)。彼のつむぎだす素朴な線と色が、やさしく真意を読み手に伝える。特に、ジョバンニが芸の披露で使う玉の色の透明感、心理を表情にのせる芸術性には心が洗われるようだ。

「一生をかけてやり続けたことは、誰からも評価されなくとも、尊いのだ。」

読み終わって本を閉じると、N氏からのメッセージが耳元に聞こえてきたような気がした。

筆者が真夜中の部屋で言葉を交わしてから、程なくして、N氏は天に旅立った。早すぎる死だった。それは2004年2月の雪の舞う寒い日だったと記憶している。銀座教会の葬儀には彼の人徳を偲んで大勢の人々が集い、感謝し、祈った。

ガラーン、ガラーン。

その日の教会の鐘の音は絵本の道化師の玉の色のように澄んでいて、優しかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Epilogue

早朝に、銀座の4丁目の鋪道を掃き清めているN氏の姿を見かけることがあった。N氏が亡くなる少し前のことだ。書店が銀座文化の拠点になれるようにと、文化セミナーを開催する企画が持ち上がり、筆者も「銀座散歩講座」を開講するというご縁をいただくことになったばかりの頃だった。

N氏はいつも心にかけて下さって、前置きもなく博識ぶりを投げかけてくれるのが常だった。あの日の朝もこんな話をしてくれたのだ。

「ナンバー〈3〉は最強の数字なのです。 なぜって? 昔、数える数字が1から3までしかなかった時代があったのです。人々はそれを『ひとつ、ふたつ、みっつ』と 数えたので、『みっつ』という音から連想して満ちるという意味になり、それ以来「3」を超える数は『たくさん』と呼ぶようになって全てを包み込んだわけです。ですから最強の数字だと思いませんか」

その言葉を筆者はN氏からの熱いメッセージだと受け取った。その後会社名に「TRA3」と名付けたのもこれが理由である。 ちなみに「TRA」は「商取引」や「やりとり」を表すTRADEをもじったもの。かの「寅さん」を想起して座りの悪さを感じておいでの方もいらっしゃるかもしれませんが。

老舗書店の先人の言葉は今も私の心に確かな灯火となって、銀座の街でヒトやモノのやりとりを語り続ける精魂となって生き続けている。

2. 能のこころ 世阿弥 「屋島」 幽霊義経の戦い ー観世流 荒磯GINZA能 坂口貴信師 ー

悲劇のヒーローとして日本人に愛される源義経。その義経を主人公とした能「屋島」は、世阿弥による修羅能(しゅらのう)の傑作である。世阿弥は三番目物と同じく修羅物も得意とし、ほかに、通盛、敦盛、清経などの傑作を作っているが、その中で屋島は、源平の戦における、義経の勇敢な戦いぶりを描いたもので、勝修羅(かちしゅら)と呼ばれる。田村、箙(えびら)とならんで「三大勝修羅」とされ、徳川時代には武家たちにことのほか喜ばれた演目であったと伝えられる。

世阿弥はこの作品を、平家物語巻十一に取材した。那須与一や佐藤兄弟の話などもあり、読んでいて躍動感にあふれる楽しい作品である。世阿弥はこの中から、平家方の武将景清と義経を取り上げ、スポットライトを当てた。そして、前段では景清の勇猛振りを称え、後段では波に浚われた弓を命がけで取り戻す、義経の天晴れ振りを描いている。

劇的な変化に富んだ作品なのでありながら、構成上は、複式夢幻能の形式の中に収めている。前段では土地の老漁夫が現れて、屋島の戦を回想し、後段では義経の亡霊が勇ましく登場するという具合である。そして、亡霊は旅の者たちの眼前で華々しく活躍してみせるのだが、それは実は旅の者たちが夢にした幻だったという、ドラマチックな展開をたどる。

なお、この曲を、作者の世阿弥は「義経」と称していた。後に「八島」と呼ばれるようになったが、観世流では戦いの舞台からとって「屋島」としている。

本作を観世流シテ方 坂口貴信師が情感豊かに、勇敢さと悲哀を併せ持った人物像として見事に演じ切っている。その模様を公開された観世能楽堂での【荒磯GINZA能ダイジェスト版】(2月)で鑑賞しながら、世阿弥がこの物語に秘めた想いとともに坂口貴信師の名演技をご堪能いただきたい。

豆知識:平家物語

中世初期・鎌倉時代に完成した軍記物(12巻)。平清盛を中心とする平家一門の興亡を描いた歴史物語。作者は諸説あるが、兼好(けんこう)法師の「徒然草(つれづれくさ)」によれば、13世紀初頭の後鳥羽院(ごとばいん)の頃に、延暦寺座主慈鎮和尚(じちんかしょう)慈円のもとに扶持(ふち)されていた学才ある遁世者(とんせいしゃ)の信濃前司(しなののぜんじ)行長(ゆきなが)と、東国出身で芸能に堪能(たんのう)な盲人生仏(しょうぶつ)なる者が協力しあって作ったとしている。

本来は琵琶(びわ)という楽器の弾奏とともに語られた「語物(かたりもの)」で、耳から聞く文芸として文字の読めない多くの人々、庶民たちにも喜びを持って迎えられた。庶民の台頭期である中世において、『平家物語』が幅広い支持を得て「国民文学」と言われるほどに広く流布した。

↓観世流 荒磯GINZA能「屋島」↓(55min.)

映像が浮かび上がる 屋島浦の情景

春の瀬戸内海。沈みゆく日輪が海原を赤く染め上げ、流れる雲は夕陽の光を受けて輝いている。東の空を見れば、月が早くも昇りはじめた…。

僧の道行三人(ワキ、ツレ二人)

「春霞。浮き立つ浪の沖つ舟。浮き立つ浪の沖つ舟。入日の雲も影そひて。其方の空と行くほどに。はるばるなりし舟路へて。八島の浦に着きにけり 八島の浦に着きにけり。・・・・」

宵の屋島浦。月は波間に影を落とし、チラチラと淡い光が反射する。岸の篝火は浦霞の中で仄かにゆらめき、海士の呼び声がかすかに聞こえてくる、この浦の情景が目に浮かぶような映像を持って浮かび上がる。

一艘の釣舟。乗っていたのは、この浦の老翁(前シテ)と若い漁夫(ツレ)であった。春風の吹きぬけてゆく海上に、のんびりと釣糸を垂れていた二人は、やわらかな月光に照らされつつ岸へと戻ってきた。

シテは、舞台の上の床机に腰掛け、塩屋の中で休む仕草をするところへ、ワキが一夜の宿を求めて声をかける。ツレが間に入って、ワキとシテとの取次ぎをするが、シテは始めは見苦しい宿であることを理由に許そうとしない。だが、旅の者たちが京から来たことを知ると、懐かしく思い一行を中に入れる。

合戦の場へ

旅の者たちは、この屋島浦が源平の合戦場だったことから、もしやその様子を知っているなら、ぜひ語って欲しいと老翁にいうと、老翁はおもむろに語り始める。話の内容は、海の平家と陸の源氏が向かい合う場面、平家の荒武者景清が、源氏の武将三保の谷に襲い掛かるところである。話が進むにつれ、シテとツレとが双者に成り代わり、互いに戦いの駆け引きを演ずる。前半の見せ場である。

シテ詞「彼の三保の谷は其時に。太刀打ち折つて力なく。すこし汀に引き退きしに。

ツレ「景清追つかけ三保の谷が。

シテ詞「着たる兜の錏をつかんで。

ツレ「うしろへ引けば三保の谷も。

シテ「身を遁れんと前へ引く。

ツレ「互にえいやと。

シテ「引く力に。

老翁の話があまりに真に迫ったものであるために、不思議に感じた旅の者は、本当は誰なのか、名を名乗れと迫るが、老翁はあいまいな言葉を残したまま消え去っていく。

坂口貴信師のシテ(老翁)の柔らかな舞は、一見老いた漁師の姿をしているが、内側に秘めた勇猛さを感じさせる表現が冒頭の所作に宿る。師の足運び、細やかな足指の表情が映像を通じてじっくり味わうことができる点が何より嬉しい。

義経幽霊が語る 屋島合戦

【後シテ一声】 坂口貴信師の勇ましい義経を彷彿とさせる溌剌とした声色、足を踏み鳴らす様は大地に轟く勇姿を感じさせる。

「落花枝にかへらず。破鏡ふたたび照らさず。然れどもなほ妄執の瞋恚とて。鬼神魂魄の境界にかへり。我と此身を苦しめて。修羅の巷によりくる波の。浅からざりし。業因かな。」

平家物語巻十一の義経弓拾いの部分を、ほぼそのままに引き写している「弓流」(ゆみながし)の場面。原文には、前後に名高い戦いの場面が散りばめられているが、世阿弥はあえてこの部分に、武将の心意気を感じ取りクローズアップした上で臨場感を持って表現したのだろう。

↑源平合戦 弓流/ 江戸時代 赤間神社

勝ちに乗じて汀に攻め寄せた源義経。平家は船の上から源氏の兵を引っ掻けようと熊手や鎌を出してくる。その時、義経 が自分の弓を海に落としてしまった。

名場面 「弓流」

シテサシ「思ひぞいづる昔の春。

地「月も今宵にさえかへり。

地「本の渚はこゝなれや。源平互に矢先をそろへ。舟を組み駒をならべて打ち入れ/\足なみにくつばみを浸して攻め戦ふ。

シテ詞「其時何とかしたりけん。判官弓を取り落し。浪にゆられて流れしに。

地「其をりしもは引く汐にて。遥に遠く流れゆくを。

シテ詞「敵に弓を取られじと。駒を浪間におよがせて。敵船ちかくなりし程に。

地「敵はこれを見しよりも。船をよせ熊手にかけて。既にあやふく見え給ひしに。

シテ詞「されども熊手を切りはらひ。終に弓を取り返し。もとの渚にうちあがれば。

地「其時兼房申すやう。くちをしの御振舞やな。渡辺にて景時が申しゝも。これにてこそ候へ。たとひ千金を延べたる御弓なりとも御命には換へ給ふべきかと。涙を流し申しければ。判官これを聞しめし。いやとよ弓を惜むにあらず。

クセ「義経源平に。弓矢を取つて私なし。然れども。佳名は未だ半ならず。されば此弓を。敵に取られ義経は。小兵なりといはれんは。無念の次第なるべし。よしそれ故に討たれんは。力なし義経が。蓮の極と思ふべし。さらずは敵に渡さじとて浪に引かるゝ弓取の。名は末代にあらずやと。語り給へば兼房さて其外の。人までも皆感涙をながしけり。

ーー屋島合戦の日。それは今日と同じ、月の冴えわたる春の夜であった。波間に馬を泳がせ、入り乱れて戦う人々。その中にいた私(義経)は、そのとき誤って弓を落としてしまった。弓は遥かの沖へと流れゆき、追ってゆく私を敵が狙う。ついに敵の熊手にかかってしまった。しかし私はそれを切り払うと、遂に弓を取り戻したのだ。その顛末に、私を諫める側近の兼房。「黄金の弓なりとも命には代えられぬ」と、彼は涙ながらに訴えたのだ…

「しかし私が弓を取り戻したのは、断じて物惜しみではないのだ。未だ名を挙げること道半ば、私のこの小さな弓を敵に拾われては、義経は小兵に過ぎぬと侮られるだろう。取り戻すために討たれたのなら、それは運命というもの。死をも恐れぬこの私が弓一つに拘るのは、末代までの名誉のため。惜しむべきは名誉、惜しまぬものは命なのだ――」。

兼房たちを切々と諭した、義経の思い。そして今また、彼はその信念を語るのだった。

勇壮な盛り上がりへ

シテ「知者は惑はず。

地「勇者は恐れずの。やたけ心の梓弓。敵には取り伝へじと。惜むは名のため惜まぬは。一命なれば。身を捨てゝこそ後記にも。佳名を留むべき弓筆の跡なるべけれ。

シテ「又修羅道の鬨の声。

地「矢叫びの音。震動せり。

そのとき。天地に轟く鬨の声に、屋島浦は闘諍の巷へと変貌した。湧き起こる戦への執念に、奮い立つ義経。剣は月光を受けて青白く輝き、潮に映る兜は星の影。

義経の亡霊が修羅道の戦いに挑む。囃子の演奏のもと演じられる、修羅道に苦しめられる義経の様子は次第に壮絶さを増していく。

シテ詞「今日の修羅の敵は誰そ。なに能登の守教経とや。あらものものしや。手なみは知りぬ。思ひぞいづる壇の浦の。

地「其船軍今は早。其船軍今は早。閻浮にかへる生死の。海山一同に。震動して。舟よりは。鬨の声。

シテ「陸には波の楯。

地「月に白むは。

シテ「剣の光。

地「潮に映るは。

シテ「兜の。星の影。

地「水や空空ゆくもまた雲の波の。打ち合ひ刺し違ふる。船軍の懸引。浮き沈むとせし程に春の夜の浪より明けて。敵と見えしは群れゐる鴎。鬨の声と。聞えしは。浦風なりけり。高松の浦風なりけり。高松の朝嵐とぞなりにける。

舞の激しさと迫力ある謡が重なり合いながら、義経の闘いの場面の壮絶さを表現する。刀を振りかざす場面の血潮が飛び散るような迫力、扇の所作が義経の心模様を描く。

シテの「陸には波の楯。

から始まる、すざまじい波濤を思わせる身体の平行移動と刀使いの緩急が絶妙にシンクロして、最後の大円団に昇華させる坂口貴信師の妙技は比類のない迫力を持って見手に迫ってくる。

「敵と見えしは群れゐる鴎。鬨の声と。聞えしは。浦風なりけり。」

最後は夢から覚めた者たちの、呆然たる思いの余韻を引きずるように曲が閉じていく。

海と空とが渾然一体となったこの世界で、死してなお繰り返される合戦の日々。義経が武名への執心ゆえに戦いを重ねてしまう姿は悲愴感に溢れ、武士の業の深さが切なく迫ってくるラストシーンである。

観世流 荒磯GINZA能(2月)

【配役】

前シテ/漁翁

後シテ/源義経 坂口 貴信

ツレ/漁夫 武田 文志

ワキ/旅僧 殿田 謙吉 間狂言/屋島ノ浦人 山本 則秀

●「坂口貴信之會」9/17 能「善知鳥」他鑑賞チケットはこちら↓

3. 編集後記(editor profile)

哲学者の森信三氏は、

「人間は一生のうち会うべき人には必ず会える。 しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」

という名言を残しています。

銀座を作り上げてきた人々との出会いを振り返る時、この言葉の意味深さが心に沁みます。会うべき人は、自身の人間力に磨きをかけてくれる唯一無二の存在として熱く語りかけてくれるのです。

人間力を磨く貴重な機会といえば、clubhouseでの森信三氏の名著「修身教授録」の輪読会に参加するようになって1年3ヶ月になります。一人の偉大な賢人の言葉を朗読し合う声は、読み手の人生を反映して実に麗しい響きで心に迫ってきます。真摯に生きている参加者一人一人の崇高さに触れるとき、言葉の裏に込められた作者の精魂に気づかされるのです。そしてその共鳴は、晴れ晴れとした1日の始まりにつながります。

「一人読書」を超えてもたらされる「一緒に読み、学ぶ」機会は、行間に宿る作者の思いや世界観に大きく近づくことができる読書の「奥義」かもしれません。日曜日の早朝の輪読の歓びは、次への行動のパワーに置換されています。

本日も最後までお読みくださり、ありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー ギンザ・テラー / マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?