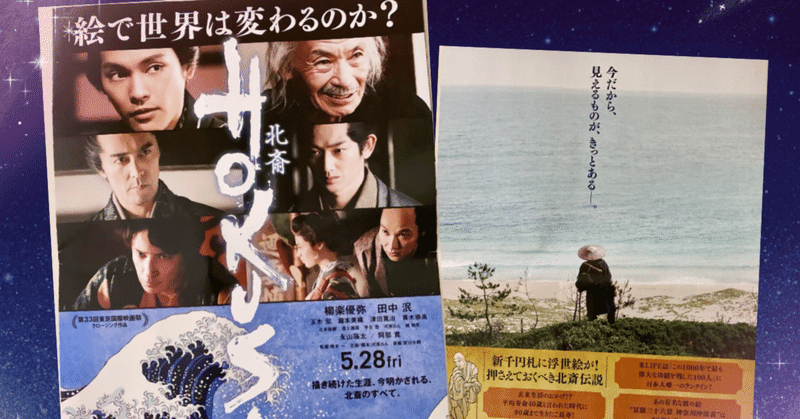

映画『HOKUSAI』より、 前に進む勇気がもらえる名言集

「HOKUSAI」観てきました。

この映画はクリエイターの方だけでなく

多くの日本人が観たほうが良いと感じました。

(2024年千円札に、葛飾北斎が描いた「冨嶽

(ふがく)三十六景 神奈川沖浪裏(かなが

わおきなみうら)」が使われることに決定)

(HOKUSAI PORTALより引用)

北斎の知られざる人生を再現した映画

『HOKUSAI』には、権力者からの厳しい

弾圧に耐え、力強く生きた人々の姿が描

かれています。

そんな彼らの言葉には、現代に生きる私

たちの思いに通じ、勇気をもらえるもの

がたくさんあります。

困難もチャンスと捉える蔦屋重三郎

冒頭に、版元の蔦屋重三郎の店が、禁制を犯し

たとして幕府にいち早く目を付けられ、店に並

べられた商品である、多くの美しい作品が燃や

されてしまう衝撃的な場面があります。

役人たちに荒らされた店内で、一枚の絵を手に

取る重三郎。汚されてもなお美しく、妖艶に輝

く喜多川歌麿の作品に感嘆しながらこう言います。

「全くありがてえもんだ、出る杭は打たれるっ

てな。つまりうちが江戸で頭一つ抜けた版元だ

ってお墨付きを貰えたってことだ」

この非常事態に「ありがたい」だなんて……!

超ポジティブな発想ができることこそ、江戸

随一の版元、そして名プロデューサーとして

大成功した秘訣だったに違いありません。

続けて、重三郎が堂々と放ったこの言葉。

「こいつは恵の雨ってもんよ。これで江戸中

がうちの出方に目凝らしやがる。種を植える

には、またとねぇ折ってことよ」

「ピンチはチャンス!」とは、よく耳にする

言葉ですが、困難に遭遇しながら、心からそ

う思える人がいったいどれほどいるでしょうか。

確かに、誰にも注目されないよりいいのかも

しれない。

コロナ禍の今、まさに重三郎の強さを見習い

たいですよね!

喜多川歌麿の本気

遊郭で、初めて喜多川歌麿と葛飾北斎が対面す

る場面です。

ストイックに絵を描いてきた自分とは、あまり

に違う歌麿の制作の様子を見てふてくされる

北斎に、歌麿はこう言います。

「だからお前の描く女には色気がねえんだ」

「上っ面だけで命が見えねえ」

遊郭に入り浸り、派手な生活を送っているよう

に見える歌麿ですが、その言葉には、美人画の

大家としての誇りと、絵に真剣に向き合う姿が

感じられます。

上っ面だけ整えたものって、なんとな~くわか

っちゃいますよね。

東洲斎写楽の信念

謎の多い鬼才の画家、東洲斎写楽。やはり蔦屋

重三郎にその才能を買われ、一世を風靡します。

絵の勉強をしたことがなくとも魅力的な絵を描

く写楽。それがおもしろくない、酒の席での歌

麿や北斎との場面です。

北斎に詰め寄られると、写楽は自分の胸に手を

当て、悠々と答えます。

「ここ(胸に手)の赴くままに描くだけです」

若く、どこか飄々とした雰囲気の写楽が持つ、

絵に対する確かな信念を感じる一言です。

自分の心の声を聞いてみよう。

北斎の目覚め

生死をさまようほどの苦悩の果てに、ついに

自分の新しい表現を掴んだ北斎が、重三郎を

訪ねる場面です。

初めて重三郎に認められた、「波」を描いた

絵を見せたときの一言。

「ただ描きてえと思ったもんを、好きに描いただけだ」

その表情は実にすがすがしいものでした。

彼らの言葉は、本当に人の心を打つのは、頭だけ

で考えたものや小手先のテクニックではなく、

自分をさらけ出し、心の奥底から湧き出るものだ

けだと教えてくれているような気がします。

自分をさらけ出すのって勇気がいる。

そこを乗り越えないと!

「絵は世の中を変えられる!」

映画『HOKUSAI』の中では、「絵は世の中を変え

られる」ことが繰り返し語られてます。

最初はやはりこの人、蔦屋重三郎でした。

世界地図を広げて見せながら、北斎にこう語り

かけます。

「絵を見るにゃあ、文字も言葉も関係ねぇ。

面白えもんは、どこに行ったって、面白え。

そうだろ?」

日本の浮世絵はいずれ海を渡って世界に知られ

ることになるのですから、この時、江戸や日本

だけでなく、世界を見ていた重三郎の視野の広

さ、そして先見の明はさすがです。

そして、真っすぐに北斎の目を見つめてこう言

うのです。

「北斎…絵はな、…世の中変えられるんだぞ」

生涯を通し、猛烈に絵を描くことに北斎を突き

動かしたのもこの言葉でした。

北斎の絵は、モネやドガ、ティファニー、ドビ

ュッシーなど、海外のアーティストにも大きな

影響を与えました。

まさに絵で世界を変えた男!!

誰にも止められない!

北斎の情熱と、それを支えた人たち

妻、コトの想い

映画『HOKUSAI』では、画業にまい進する北斎

と、それを支える周囲の人々とのやり取りが丁

寧に描かれています。

特に、妻、コトの献身的な支えは、北斎にとっ

てなくてはならないものでした。

子どもができた、とコトに告げられた北斎が、

「すまねえ。こんな時代に生まれた子が、本当

に幸せになれんのかって……」と、素直に喜べ

ずにうつむいてしまった時の、コトの言葉です。

「私たちが喜んでやらなくてどうするんですか!」

今のコロナ禍にも通じる思いではないでしょう

か。この後、無事に生まれた子をあやす幸せな

二人の姿には、こちらも思わず笑顔になってし

まいます。

この世に生まれたこと、誰よりも両親が喜んで

あげる。コロナ禍の今、すごく心に沁みます……。

こんな日だから描く!

ある日、北斎は友人の瑣吉(滝沢馬琴)ととも

に、怪談話の集まりに興じます。

そこへ突然、喜多川歌麿がご禁令に背いた罪で

捕えられ、手鎖五十日の刑に処せられたという

知らせが入り、慌てふためく同業者たち。

北斎が帰って仕事をすると言うので、「こんな

日にも絵を描くのか!」と驚く瑣吉に放った

一言です。

「こんな日だから絵を描くんだ」

こののち、長年のパートナーで友人の戯作者、

柳亭種彦が亡くなった時にも、怒りに震えな

がら同じことを言った北斎。

北斎にとって、絵を描くことはどんな時でも自

分ができることのすべてであり、弔いですらあ

ったのかもしれません。どんな困難にも屈しな

いという強い思いを感じます。

こんな日だからこそ、いつもと同じことをする。

これって大切なことなのかも。

決して諦めない

高齢になった北斎が、病に倒れて間もない頃。

そんな体で旅に出ると聞いて驚く種彦に、

北斎はこう言います。

「こんな体になった今だから見えるものがきっ

とあるに違いない」

「まだまだ勝負してえんだ、世の中とよ」

娘のお栄の心配もよそに、亡き妻の位牌を懐に

旅に出た北斎。そこで目にした自然の美しさに

思わず息を飲みます。

この旅の経験をもとに、富士山を描いた浮世絵

の数々、『冨嶽三十六景』や、有名な『神奈川

沖浪裏』といった作品が描かれたのでした。

実在の葛飾北斎も、75歳の時に出版した『富嶽

百景』の跋文で自身の画業を振り返り、こう遺

しています。

平均寿命が40歳であったこの時代に、「70歳ま

でに描いたものは、実に取るに足りないものば

かりであった」と。

そして「80歳になればさらに向上し、90歳にな

ればもっと奥義を極めて、100歳で神妙の域を超

えるのではないだろうか」というのです。

90歳を超えても成長し続けたいと願う姿勢、

見習いたい!

決して諦めないこと、常に新たな挑戦をし続け

ることの素晴らしさを、言葉で、そして絵で、

北斎は私たちに永遠に語りかけてくれます。

映画『HOKUSAI』は、台詞の多い映画ではありま

せんが、たくさんの心打たれる言葉が散りばめら

れています。

時代の弾圧と戦いながらも、描く情熱を持ち続

けた不屈の精神。

とにかく自分を信じて前に進む。

時に頑なにまでの頑固さが、マイナスに作用し

ても負けずにこらえて精神を鍛える。

なかなか凡人には、ハードルが高いですが

人に振り回されることなく自分の意思で決めて

全うする。

困難であっても、北斎の人生はゴッホに比べ

はるかに幸せだったに違いないと感じた。

【おまけ】

(北斎の晩年を演じた田中泯インタビュー

より抜粋引用)

※田中泯さんは舞踊家

――変化を求めていた北斎

のように、変わり続けたいと思うことは?

踊りの始まりは、言葉以前の時代ですから、

本当に小さなコミュニティで通用するもの、

今の言葉でいう言語性を踊りが受けもって

いたわけですよね。

それは刻々と変わっていくものであると。

蛇は5回も6回も転生してまるで違う姿になり、

人間もそうなんです。

生きものの典型は、変化し続けるということ

だと思うんですね。

人間だけが変わらないで居座るものではないと、

それを北斎が示してきたと思う。

なので、これがやれたことはうれしくて、

うれしくて(笑)。

――北斎はまた、そのために自分の描きたい絵

を追求しましたよね。

僕も若い頃から嫌なことはやりたくないと、

自分で決めて生きてきました。

自分が嫌だと思うことをしないで生きられるな

ら生きていきたいと。

僕もいろいろなことをやってみたんですよ。

結局、自分の中で続いているのは踊りだけで、

ここまで我慢したのか、そのまま惹かれてい

たのかわからないけれども、気が付いたら踊

りに夢中になっていた。そっちに突っ走って

生きていくのが一番いいんだろうと。

それと世の中の常識というものは、その瞬間

は正しいのかもしれないけれど、それが世界

を作っているわけではないだろうということ

は、早くから思っていました。

人から常識外れと言われても気にしない。

それは北斎を見て、ますます感じたことですね。

――自分の生き方は合っていた、という確信

に変わられた?

いや僕は全然及ばないけれども、ニュートン

にしろエジソンにしろ、それこそ北斎にしろ、

常識を疑った人たち、そういう人たちの後に

懸命についていければいいなと思いますね。

――この映画を観る人も同じ気分になりそう

ですよね。

そうですよね。

要するにお金にまつわることでは、僕たちは損

得で物事を考えがちですけど、僕はむしろ本当

の損得は自分自身のことだと思うんです。

そこには値段がつけられない、値段のないこと

があるわけです。それは自分で責任を持って、

自分のことは自分で決めて動いていくわけです

から、それを実現するということに、しばしば

得したなあと思いますね。それが今回で言うと、

葛飾北斎と出会ったことになるんです。

最後までお読み下さりありがとうございました。 内容が気に入って頂けましたら、サポートをお願いします♪ 頂いたサポートは、今後も書き続けていく意欲&新たな活動費、加えて他のnote仲間たちの素敵な記事購入費とさせて頂きます♪