ローマ帝国とポルトガル(3)ローマ化する都市

00.はじめに

ここでは、ポルトガルの歴史についてお話しした際のメモ書きを公開しています。今回はローマ時代を扱った部分です。なお、メモ書きは、アンソニー・ディズニー著『ポルトガルとポルトガル帝国の歴史』に基づいて作ってあります(ほぼ翻訳になってしまっていて、反省ですが)。関心のある方は、Anthony Disney, A History of Portugal and the Portuguese Empire(2009)をご覧ください。

前回までの記事

(1)、(2)で述べたとおり、現在ポルトガルと呼ばれている地域は、前19年までにローマ帝国に組み込まれました。

そして、ローマ帝国の統治制度が敷かれ、属領ルシタニアとタラコネンシス(のちにはガラエキアなどに再編)に分割されて、統治されました。今述べたように、属領はより小さな枠組み、管区に分けられました。

といっても、ローマ統治の中心は、都市だったと思います。ローマ帝国の影響力は都市を通じて、各地に広がっていきましたが、それはルシタニアやガラエキアでも例外ではありませんでした。

01.都市のローマ化

1世紀、あるいは2世紀のはじまりには、ルシタニアやガラエキアにあった都市は、次第にローマ様式の都市に変化し始めました。

ローマ帝国の進出以前からあった大きな町が、ローマ様式の都市に発展していったのです。

現在のリスボン(オリシポ)やエーヴォラ(エウォラ)、コインブラ(アエミヌム)、ファロ(オッソノバ)、ポルト(セリウム・ポルトゥスとカレ)などは、ローマ帝国の進出以前の町が発展していったと考えられています。

一方で、ローマ人が作った都市もあります。パックス・ユリアPax Julia(現在のベージャ)やブラカラ・アウグスタBracara Augusta(現在のブラガ)などです。

ポルトガルにおけるローマ様式の都市の形成は、アウグストゥスの帝政期(前25年~後14年)に進んだとされます。

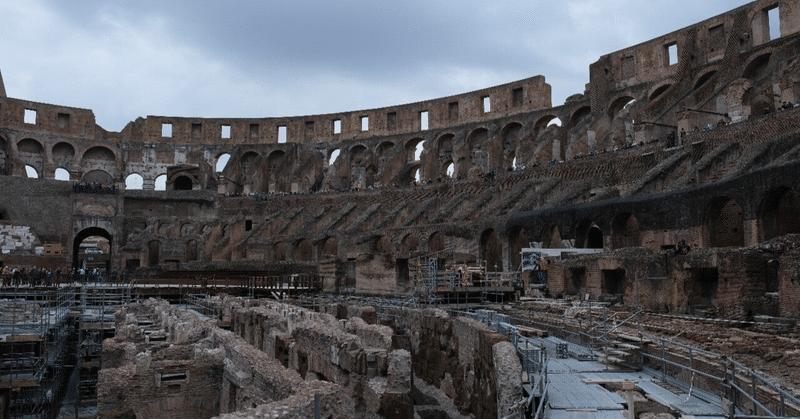

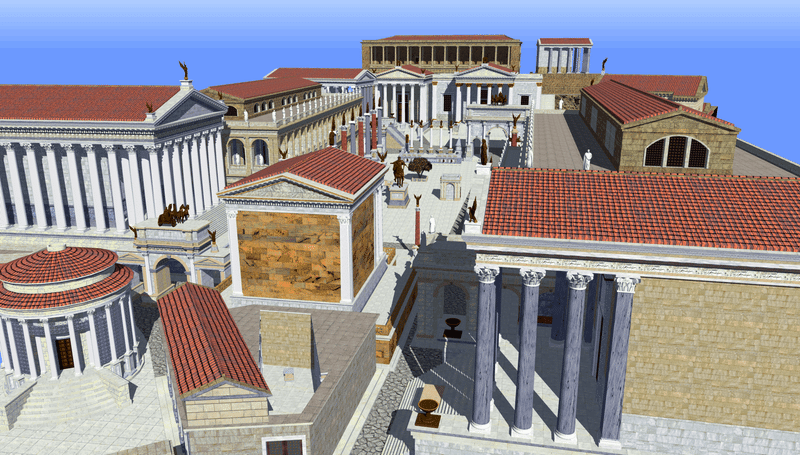

ローマ様式の都市というのは、まず中央広場(フォルム)、市場、劇場、浴場、水道橋、円形闘技場など備えられている都市を指します。そして、街並みとしても、ペリスタイル(柱廊)の家々や神殿などが目立つ都市でもあります。

Por A derivative work of a 3D model by Lasha Tskhondia - L.VII.C., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18290920

このようなローマ帝国の特徴的な都市計画や建築物がたてられていくと、ルシタニアやガラエキアでも、ローマ帝国独自の建築様式やその知識、さらにはそれを維持する経済観念などが根付いていきました。

ThePhotografer - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117594741による

そうしたことは、同時にルシタニアやガラエキアの住民たちが、ローマ帝国というのがどういうものかを理解するきっかけにもなったといいます。言い換えれば、ローマ帝国の様式を持つ都市を通じて、人々はローマ文明とは何かを学んだのです。

ところで、先ほど述べたいくつかの都市、例えば、現在の首都であるリスボンやポルトガル第二の都市であるポルト、コインブラなどは、ローマ時代にはすでにそれなりに大きな都市となっていたようです。

この当時においては確かな人口統計はありませんが、最近の研究では、ベージャやリスボンのような大きな中心地は、それぞれ3万人から4万人を抱えていて、コニンブリガのようなより小さい中心ではおおよそ1万人から1万5千人だったと推計されています。

もっとも、当時はリスボンなどの沿岸部よりも、内陸にある都市が政治の中心となっていました。たとえば、ルシタニアの中心は、現在のスペイン・エストゥレマドゥーラに置かれたエメリタ・アウグスタ(メリダ)に置かれていました。

また、ローマ帝国独自の様式を持った都市の形成にともなって、ポルトガル北部に最初にできたカストロという形態の集落は姿を消したと考えられています。

02.都市と街道

以上のように、現在のポルトガルと呼ばれる地域にはローマ帝国の影響を受けた都市が形成されていきました。

それらは街道によって結び付けられ、点ではなく、ひとつの地域として連動していきます。ちなみに、街道によってつながった都市の間の関係は、現代のポルトガルの都市ネットワークに引き継がれているとも言われています。

O H 237 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38359400による

上図に示したように、街道は、行政的、軍事的に重要な都市を結び付け、ローマ帝国中に張り巡らされていました。これは現在のポルトガルがある土地、すなわちルシタニアとタラコネンシスなどでもそうでした。

Por Redtony (discussão · contribs) - Este ficheiro foi derivado de: Hispania roads.svg:, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33008129

現在のポルトガルに設置された街道は、上図のようになっていました。

北は現在のガリシア地方からシャーヴィス、そして現在のポルトガル領に入り、ブラガに進みます。ブラガから南部に向かって、コニンブリガ・コインブラを通ります。コインブラからサンタレンへ至り、テージョ川をくだり、リスボン近郊に連なります。

リスボン近郊を起点として、オディヴェラスから東南へ向かって街道が走ります。そして、その街道は、セトゥーバル、アルカセル・ド・サルを通じて、ベージャへ向かい、ベージャからは南のラゴスへ至ります。

この南北の街道と同時に、西から東へ走る伝達路がありました。街道はメリダで合流して、アンダルシアへとさらに南へ続いていました。

当時のローマの街道システムはポルトガルでは未完成とされましたが、このように広く行き渡っていたことも確かなようです。

03.ローマ様式の都市の衰退

このようなローマ様式の都市のうち、重要な都市はすべてアウグストゥスの時代に出現し、発展し続けたといわれます。

都市の発展は、とくにフラウィウス朝(後69年~後96年)の最盛期に顕著であったとされます。この時代、公的な建築物の多くが立て直され、ときには町の中心すべてが再建築されることもあったといいます。

現在のコインブラ郊外にあったローマ様式の都市コニンブリガでは、非常に大きなフォルムと、ドーム型のサウナ、そして記念碑的な庭園をもつ驚くべき公営浴場施設がこの時期に建てられています。

Por Carole Raddato from FRANKFURT, Germany - Conimbriga, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33004924

しかしながら、そののち、現在ポルトガルと呼ばれる地域における都市の発展は停滞しました。

ローマ様式の都市は、4世紀になると、これまでとは異なる形態をとるようになったのです。ローマ様式の都市の多くが、異民族の侵略を恐れて、城壁を備えるようになったのです。その結果、これまで開放的だった都市は、閉じられた空間になりました。

また、同じく、キリスト教の広がりも都市空間を変化させていきました。ローマ型都市が備えたローマの神や皇帝を祀る神殿が、キリスト教の「教会」に置き換わっていったからです。

つまり、4世紀頃、ローマ様式の都市は、城壁と境界を持つ中世ヨーロッパ的な特徴を持つようになったのです。それはローマ帝国の終わりをつげるものでした。ローマ帝国はゲルマン民族の大移動などの影響を受け、弱体化し、ついに395年東西に分裂してしまいます。そして、同じころから、現在のポルトガルと呼ばれる地域もまた、そうしたローマ帝国の弱体化に端を発する情勢の変化に飲み込まれていきます。

「ローマ帝国とポルトガル」(1)(2)(3)のまとめ

今回は、ローマ帝国がポルトガルに進出してくる歴史を確認しました。

進出当初で確認しておきたいのは、ルシタニ族という民族が中心となって、ローマに抵抗していたことです。ルシタニ族が現代のポルトガルにとっても重要な存在であるからです。ウィリアトゥスのように英雄視されている人物もいます。

また、ローマ帝国の統治が始まると、現在のポルトガルにあたる地域は、ポルトガルはローマ帝国の統治制度に則って分割され、ローマ化していったとされます。フォルムや劇場などを備える都市もありました。ただし、統治制度の観点では、ポルトガルという枠組みはなく、北部はガラエキア、中部はルシタニア、南部のごく一部はバエティカに含まれていました。その意味では、まだポルトガルという国の形は存在しなかったわけです。

読書案内

アルベルト・アンジェラ(関口英子 訳)、2010年、『古代ローマ人の24時間』、河出書房新社

青柳正規 監修、1999年、『ポンペイの遺産 2000年前のローマ人の暮らし』、小学館

スエトニウス(国原吉之助 訳)、1986年、『ローマ皇帝伝』(上下)、岩波文庫

タキトゥス(国原吉之助 訳)、1981年、『年代記』(上下)、岩波文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?