股関節痛の理学療法②〜股関節不安定性に対する評価とアプローチ〜

はじめに

このnoteは、誰にでもお役に立てるわけではありません。

ですが、以下に一つでも当てはまる理学療法士の方は、読んでみてください。

🔖股関節に関して臨床に活かせる知識を学びたい

🔖股関節の不安定性に対する理学療法評価を学びたい

🔖股関節の不安定性に対するアプローチ方法を学びたい

🔖股関節周囲筋を評価して根本原因を追求できるようになりたい

🔖とにかく股関節疾患へのリハビリ対応に悩んでいる

今回のnoteは、股関節痛の理学療法シリーズの第2弾です。

🔻股関節痛の理学療法シリーズ第1弾はこちら🔻

第2弾となる今作では、股関節の機能面に着目することで、股関節不安定性に対してどうリハビリ対応をしていくか、どんな理学療法評価やアプローチ方法があるのかを具体的にご紹介する内容となっています。

臨床力を高めるいちきっかけとなれば幸いです。

by Louis

自己紹介

はじめまして、forPTのLouis(ルイ)です。理学療法士免許を取得し、現在は整形外科クリニックに勤務しています。

forPTとは、理学療法士の臨床と発信を支援するために2019年に発足されたコミュニティです。

forPTの主な活動

・instagram、Twitterを中心としたSNSでの情報発信

・ブログ(https://forphysicaltherapist.com)での情報発信

・限定noteの販売

instagramのフォロワー数は、8000人を越え、多くの方に共有していただけるコミュニティとなりました。

臨床に役立つ知識や技術を発信し続け、現在では理学療法士だけでなく、セラピスト全般、理学療法士学生、柔道整復師、スポーツトレーナーなど幅広い職種の方にもシェアいただいています。

販売情報(2022.1.30更新)

2022.1.30 一般販売を開始

先着20名限定(2/3まで) 800円(終了)

+

前作noteまたは好きなnote1つ無料プレゼント🎁

※noteご購読後にforPTのinstagramのDMへ

「欲しいnoteのタイトル」を送って応募完了📩✨

⏬

通常価格 1,500円(単体販売)👈イマココ

それでは以下より、『股関節痛の理学療法②』になります。

股関節を制動する靭帯と伸長肢位

股関節の関節包を補強する靭帯には、腸骨大腿靱帯、恥骨大腿靱帯、坐骨大腿靱帯があります(図1)。

図1 股関節の靱帯

Iliofemoral:腸骨大腿靱帯,Pubofemoral ligament:恥骨大腿靱帯,Ischiofemoral ligament:坐骨大腿靱帯

1)より画像引用

腸骨大腿靱帯は、下前腸骨棘と寛骨臼上縁から起始し、大転子に付着する横走繊維と転子間線に付着する縦走繊維に別れて逆Y字形をなしています²⁾。関節方の前方を補強し、大腿骨頭の前方変位を制動しています³⁾。腸骨大腿靱帯は股関節伸展・外旋・内転位で伸長されます(図2)。

恥骨大腿靱帯は、腸恥隆起の前面内側および恥骨上枝から起始し、転子窩前面外側に付着します²⁾。関節方の下方を補強します³⁾。恥骨大腿靱帯は、股関節の伸展・外旋・外転位で伸長されます(図2)。

坐骨大腿靱帯は、寛骨臼後下面から広く起始し、外前方に向かって捻れつつ転子窩に付着します²⁾。関節方の後方を補強します³⁾。坐骨大腿靱帯は、股関節屈曲または伸展・内旋位で伸長されます(図2)。

このほか、股関節包内には牽引負荷に抗する大腿骨頭靱帯²⁾³⁾や輪帯、Weitbrecht支帯も存在します。

図2 股関節を制動する靭帯の伸長肢位

3)より画像引用

MEMO 股関節を制動する靭帯の伸長肢位の違いについて

それぞれの靭帯の伸長肢位の違いについて、腸骨大腿靱帯と恥骨大腿靱帯はともに股関節伸展・外旋位で伸長されますが、内転位では腸骨大腿靱帯が、外転位では恥骨大腿靱帯がより伸長されます。坐骨大腿靱帯は唯一股関節内旋位で伸長される点が、腸骨大腿靱帯および恥骨大腿靱帯とは異なります。

股関節を制動する靭帯に付着する筋肉

腸骨大腿靱帯には、小殿筋および大腿直筋の一部(third head)、腸腰筋が付着します²⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾(図3)。

図3 大腿直筋の3つの起始に関する解剖図

4)より画像引用 一部改変

恥骨大腿靱帯は、起始部で恥骨筋と重なっています⁵⁾。

坐骨大腿靱帯は、停止部が外閉鎖筋と一致します⁵⁾。

腸骨大腿靱帯にも付着する小殿筋が股関節の安定性に寄与する²⁾⁶⁾ことは有名です。

しかし、解剖学的に筋肉と靭帯が繋がっているからといって必ずしも機能的役割に関連があるとは言えないので過大解釈とならないように理解しておきましょう。

MEMO 坐骨大腿靱帯の股関節屈曲と伸展における伸長肢位の違い

坐骨大腿靱帯は股関節内旋により伸長されます。ただし、股関節屈曲30°より屈曲位では内転位、股関節屈曲30°より伸展位では外転位でより伸長される⁶⁾⁷⁾

(関節運動を制動する)といった違いがあるので覚えておきましょう。

股関節の各運動方向におけるend feelと緊張する組織

他動的な股関節運動のend feelで緊張する組織を以下に挙げます(図4)。

図4 他動的な股関節運動のend feelで緊張する組織一覧

8、9)を参考に作成

上記は、解剖学的肢位から各運動方向に動かした時のend feelになります。

梨状筋が股関節屈曲60°位から外旋→内旋作用に転じるように股関節のポジションによって作用が逆転する筋肉もあるため注意が必要です。(作用が逆転するということは、その筋肉が伸長される方向も逆転します)

股関節のポジションの違いで作用が変化する筋肉を以下に列挙します(図5)。

図5 股関節のポジションの違いで作用が変化する筋肉の一覧

3、6)を参考に作成

股関節の不安定性がある症例では、関節包と繋がる靭帯を伸長させることで不安定性を助長してしまう恐れがあります。

例えば、臼蓋形成不全を伴う変形性股関節症の症例では、股関節屈曲・内旋位をとって関節面の被覆を高めるような代償がみられやすいです。ただし股関節屈曲位での荷重は、靭帯による制動が少なく骨頭求心位を保ちづらいです。そのため股関節伸展位の可動域獲得が目標の一つとなります。しかしここで、股関節伸展方向へ過剰に伸長操作を加えてしまうと、股関節屈曲筋群だけでなく靭帯も緩めてしまう危険性があります。股関節を制動する靭帯が緩むと股関節の不安定性が増大し、歩容が悪化することもあります。

可動域拡大のためのストレッチが、股関節症状を増悪させる因子とならないように、end feelでは何の組織が伸長されているのかはしっかりと理解しておきたいところです。

💡股関節深層外旋6筋の作用とストレッチ方法を下記でご紹介しています💡

股関節のニュートラルポジションと臨床意義

10)より画像引用

ニュートラルポジションとは、関節周囲の軟部組織の緊張が均衡し、どの方向へ動かすにも抵抗感が最小となるポジションのことを言います。

股関節のニュートラルポジションは、屈曲約40°(30〜50°)かつやや外転位、内外旋中間位(または軽度外旋位)⁶⁾とされています。

股関節のニュートラルポジションの臨床意義は、関節面の離開操作や疼痛回避のためのポジショニングに役立てられる点が挙げられます。

股関節のニュートラルポジションは、いわゆる緩みの肢位(股関節屈曲30°、外転30°、やや外旋位)¹¹⁾と近似しています。

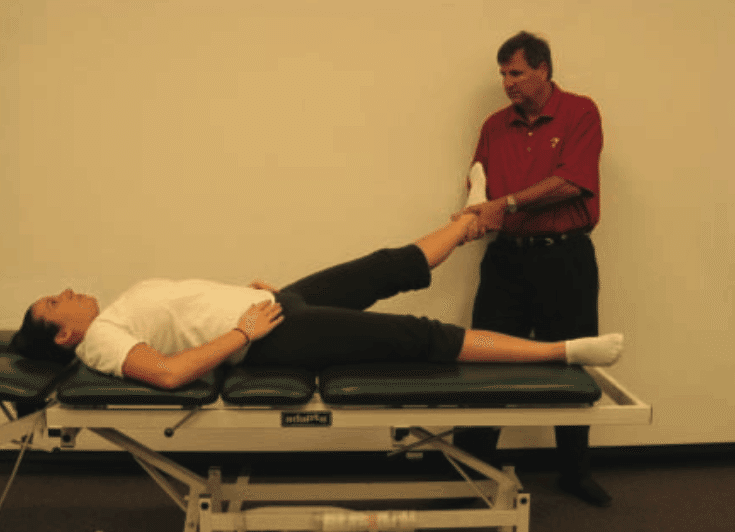

徒手療法では、関節包内運動を引き出したり、股関節内圧の軽減を目的に緩みの肢位での牽引操作が行われます(図6)。

図6 股関節の緩みの肢位(ルーズパック肢位)での牽引操作

12)より画像引用

また股関節周囲の臥床時痛がみられるようなケースでは、クッションや枕を使ってできるだけニュートラルポジションに近い肢位を取るようなポジショニング指導が症状の緩和に有効な場合があります(背臥位で膝下に枕を入れる、非疼痛側を下にした側臥位で両下肢の間にクッションをはさむなど)。

MEMO ニュートラルポジションの見つけ方(スキル練習必須!)

ニュートラルポジションには、個人差があります。その人のニュートラルポジションを見つけるには、少しの技術練習が必要になります。具体的に、ニュートラルポジションをつけるコツは、関節を他動的に動かした際にふわっと抵抗感が抜けて操作者が軽さを感じるポイントを見つけることです。

股関節のニュートラルポジションの見つけ方について、対象者は背臥位となります。操作者は検査側の下腿を自身の大腿部に載せた状態で、他動的に股関節を屈曲していきます。この時に股関節を屈曲30〜50°かつやや外転位のニュートラルポジションと思われる付近で三次元的に操作し、各方向への抵抗感が最も少ない位置を探してみましょう。股関節に限らず、他の関節においてもこの方法でニュートラルポジションを見つけていくことができます。抵抗感を感じ取る操作者の感覚が鍵となるため、練習して精度を高めていく必要があります。

股関節の緩みの肢位と締まりの肢位

各関節には、関節周囲の組織が緩み最も関節包内運動を得られやすい緩みの肢位(ルーズパックポジション)と靭帯や関節包が最も緊張し固定性の高い締まりの肢位(クローズパックポジション)があります。

股関節の緩みの肢位は、股関節屈曲30°、外転30°、やや外旋位¹¹⁾です。

股関節の締まりの肢位は、股関節伸展20°、外転、内旋位¹¹⁾です。

これらの肢位はいずれも、股関節の寛骨臼と大腿骨頭の接地面積が常に最大となる適合曲面上に位置します(図7)。

図7 股関節の適合曲面

3)より画像引用

適合曲面上の運動は、寛骨臼に対して大腿骨がくるくる回るだけ(軸回旋のみ)のためインピンジメントは生じません。

つまり、適合曲面上ではインピンジメントや股関節脱臼のリスクが少ない動作が可能となります。

例えば、人工股関節全置換術(THA)後のケースで、股関節伸展可動域の獲得が必要な場合は、ただ股関節伸展方向に伸長するのではなく、外転、内旋方向へ伸長することでより安全な可動域練習が行えます。

股関節拘縮の強いケースでは、緩みの肢位で股関節牽引・圧迫操作を繰り返し行い、関節包内運動を促した後に可動域練習を行うのが効果的な場合があります。

また股関節の不安定性があるケースでは、適合曲面上となるアライメントを意識して荷重練習を行うことで股関節面や周囲の軟部組織への過剰なストレスを避けられると考えられます。

股関節不安定性に対する徒手検査法

股関節不安定性に対する4つの徒手検査法をご紹介します。

Prone instability test⁶⁾¹³⁾

【検査方法】

対象者は、腹臥位となります。検査者は、検査側下肢の膝関節を屈曲させてから股関節を外旋位とします。そこから大転子を後方から前方に向かって圧迫します。股関節の前面に疼痛が生じれば陽性となります。

HEER test⁶⁾¹³⁾

【検査方法】

対象者は、背臥位となり検査側下肢をベッドの外へ出し、非検査側下肢を屈曲位で抱えます。検査者は、検査側下肢を伸展・外旋方向へ力を加えます。股関節の前面に疼痛が生じれば陽性となります。この手技は後方インピンジメントテストと同様になります。

AB-HEER test⁶⁾¹³⁾

【検査方法】

対象者は、検査側下肢を上にした側臥位となります。検査者は、検査側下肢股関節を外転30〜45°・伸展・外旋位として、大転子を後方から前方に圧迫します。股関節の前面に疼痛が生じれば陽性となります。

hip dial test⁹⁾

【検査方法】

対象者は背臥位となります。検査者は検査側下肢大腿部を把持して股関節外旋方向に転がします。股関節前方関節包の弛緩性を有する場合は、股関節外旋可動域が過大となりend feelにおける抵抗感が柔らかくなります。健側との左右差を比較しましょう。

これらの検査からは、股関節不安定性とそれに伴う股関節痛をある程度判断することができます。

股関節不安定性のあるケースの実際の臨床像は、股関節痛が出現する肢位やアライメントが変わりやすい(症状の再現性がやや乏しい)、股関節の他動運動時の抵抗感が変化しやすい、牽引操作で股関節の抜け感を生じる、「股関節がハマった感じがすると症状がラクになる」と訴えるなどの特徴がある印象を受けます。

マッスルインバランスから考える股関節周囲筋へのアプローチ方法

筋肉が硬いからマッサージをする、筋肉が短縮していたり筋緊張が高いからストレッチをする、筋力が弱いから筋トレをするというのは安易な考え方だということは多くの理学療法士が理解していると思います。

マッスルインバランスという言葉がメジャーになってきたように、一方の筋肉の弱化に対して、過緊張や短縮を起こす筋肉があります。この”筋の不均衡”は正常な運動パターンを代償運動パターンに変化させて機能障害の原因になる¹⁴⁾と考えられています。

例えば、中殿筋の筋力低下を補うために二関節筋である大腿筋膜張筋が過緊張を起こすことは広く知られています。この例では、大腿筋膜張筋のリラクゼーション後に、中殿筋を賦活する筋力トレーニングをするといったアプローチ方法が戦略の一つとして挙げられます。また、中殿筋の収縮を促すことで大腿筋膜張筋の過緊張が緩和するケースもあります。

いずれにしろ、筋肉が硬いからマッサージをする、弱いから筋力トレーニングをするといった思考からは脱却する必要があると思います。

これを踏まえて、股関節のどの筋肉の弱化に対して、どの筋肉が過緊張をきたしやすいかを整理していきます。

腸腰筋の筋力低下

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。