女たちの伝記 マリー・アントワネット、片山廣子、パウラ・モーターゾーン=ベッカー

子どもの頃から、女のひとの出てくる本が好きだった。男ばかりの本は、色が無くってつまらない。そこに女性が出てくるだけで、色彩が溢れでるような気がしていた。

おんなが女の人生を読むというのは、じぶんの人生を考えることでもあると思う。知らない場所の知らないひとの、遠い話では終わらずに、どこかなにかを通じて我が身に思いを馳せるところがある。

だからどうぞ、この三人の女性たちの人生を、イエス・キリストを信じるわたしが、自分の生き方を考えるために使うことを、赦してください。

『マリー・アントワネット』シュテファン・ツヴァイク

&premiumの読書特集で、20歳の頃に読んでほしい本として紹介されていた。はたちはとうに越してしまったけれど、紹介文にはこうも書いてあった、『この位の年齢で、時に良質な伝記というのは、下手な小説よりも面白いことを知ってほしい』だいぶ薹がたっているけれど、古本屋で見つけてきて、むさぼるように読んだ。

この年になって、先祖から貰ったものについてよく考える。アントワネットの母は、マリア・テレジアだ。彼女がほんとうの馬鹿である筈はない。いや、あるかもしれないけど。生来利発なアントワネットは、刹那的なものにばかり目を眩ませて、与えられた頭を怠けて使わなかっただけ。そんなことって、よくあると思う。

新約聖書のタラントのたとえ話で、じぶんの1タラントを埋めておいたひと。あのひとを思い出す。わたしもひと様のことは言えない。与えられたものを、すべてキリストのために使うと決めたのはつい最近だ。アントワネットのように、わたしもようやく、(神様から与えられ、先祖から受け継いだものを)、きしきしと働かせはじめているところだから。

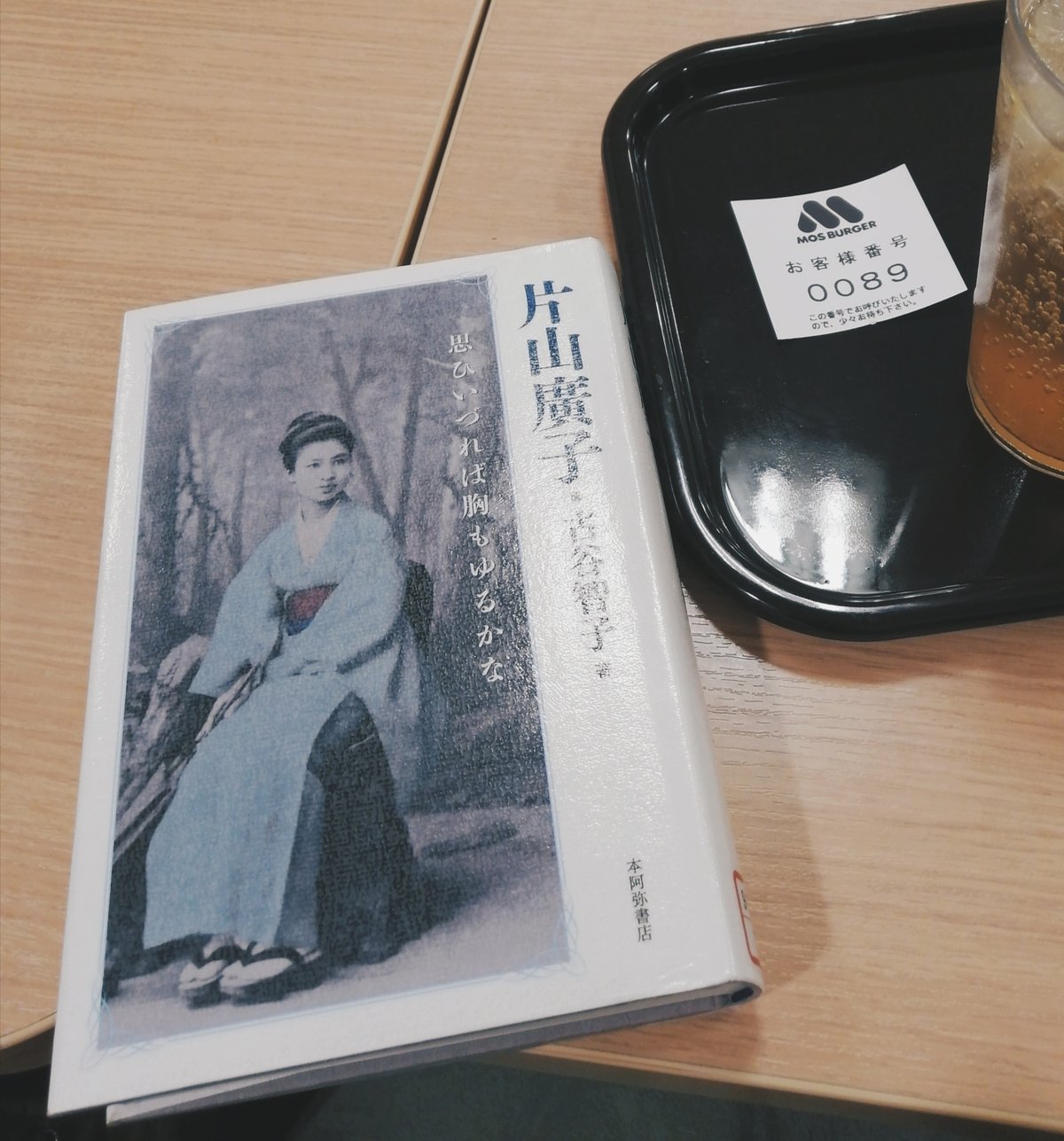

『片山廣子』古谷智子

村岡花子が好きなので、その先輩でアイルランド文学の翻訳者である、片山廣子 (またの名を松村みね子) の名前には親しみを感じていた。堀辰雄の『菜穂子』に出てくる三村夫人は彼女である。この評伝は、主に彼女の短歌について注目したものだ。翻訳についても出てくるけれど、それは著者には畑違いらしい。以下は彼女の短歌。

よろこびかのぞみか我にふと來る

翡翠の羽のかろきはばたき

あけがたの雨ふる庭を見てゐたり遠くに人の死ぬともしらず

女ひとり老いゆく家はものよどみきたなき心地す雨か雪か降れ

一人なる夜の卓子にわが指と銀器がくろき影をもちたり

明治のはじめころに良家の子女として生まれ、東洋英和で学び、日銀理事の妻となった片山廣子は、まるでパーフェクトなような生き方をした。有閑夫人としての務めを見事に果たし、そちらの世界のひとびとには自分が書くことをひた隠しにして、夫に仕え、子どもたちを育てあげて。彼女の表向きの人生は恵まれすぎていて、退屈なくらい。

けれども片山廣子は、芥川龍之介をもってして「才知の上にも格闘できる女」と云わしめた才女だった。その活躍は短歌と翻訳、そして小説やエッセイに渡る。そしてそこには良妻賢母としての顔と、自らの才能に導かれていくこととのしずかな葛藤があった。

片山廣子の葛藤は、現代からしたら愚かしいのかもしれぬが、実際に責任を持って人生を生きるとき、与えられた才と生活とのあいだをどう身を処していくか、彼女の苦悩にはとても身に迫るものがあった。

晩年の歌集『野に住みて』は、敗戦後に落ちぶれて寂しく住まう彼女のしずかな諦念が、透きとおったことばの合間から匂い立つようで、ほんとうにほんとうにうつくしい。シューベルトのピアノソナタ21番が似合うような歌集。どうして彼女が忘れられているのだろう。

『パウラ・モーターゾーン=ベッカー』みすず書房

パウラなんて画家は知らなかった。くまざわ書店のおすすめコーナーで、一冊だけ平積みされていた、この厚い二段組の本をみたときに、なんだか出会ってしまったような感覚がした。けれど八千円の本なんて衝動買いできるはずはないから、いつも持ち運んでいるRollbarnのノートに「パウラモーターゾーンベッカー」と殴り書きした。

リルケの親友、はじめてじぶんの裸体画を描いた女性画家、そして溢れるようなことばの才能。

私にはわかっている。それほど長くは生きないだろう。(中略) 私の人生は祝祭だ。短くも凝縮した祝祭なのだ。私の知覚能力は繊細になりつつある。まるで私に授けられているわずかな歳月が尽きる前に、何もかも、そう今のうちに何もかも、感じ受けとめて取り込むのだ、と促すかのように……。

私は色彩を愛している。だから色彩は私に自分をあたえなければならない。私は芸術を愛している。私は跪いて芸術に仕えている、だから芸術は私のものにならなくてはいけない。

31才で亡くなったパウラの一生を、この「良質な伝記」は追っていく。狂気のような、つむじ風のような、天才の短い一生。それはパウラが女性であるゆえに、結婚や子どもや夫から扶養されることだとかが複雑に絡み合ってくる。

執拗なまでにパウラは、何者かになることを求めた。内に宿る才能に駆りたてられて、その行き着く先へ、たどり着く為ならなんでも犠牲にする傲慢さ。

それがパウラを何者かにしたのだ、と肯定してこの評伝は終わる。美術史に名を残したのだ。芸術の神殿に祀られたのだ。パウラの一生は、取り憑かれたようにその一点に向かって費やされ、そして達成された。

片山廣子とパウラ、正反対なふたつの生き方をみた気がした。片山廣子は謙遜なひとで、自らの野心で家族を振り回すことをよしとしなかった。パウラはすべてをふりきって短い人生を走り抜け、死を持って名声をあがなった。

自己犠牲と自己実現のふたつの道があるなら、片山廣子の選んだ道は前者で、パウラ・モーターゾーン=ベッカーの道は後者であった。わたしがフェミニストならば、片山を敗者にして、美術史に名を残したパウラを勝者とすることだろう。

フェミニストのようでいて、わたしはフェミニストではない。わたしはクリスチャンだ。

パウラはどこか霊的で、感受性のかたまりで、それを包むことなくぶつけるように生きた。彼女の絵も、感性も好きだけれど、子どもを持つことに関しての認識の甘さは顔をしかめたくなる。パウラは初めての出産ののちすぐ亡くなったから、実際に母親として生きた期間はほとんどなかったのだけど。

それに比べれば片山廣子さんの、どこか諦めたような賢い生き方の方が心惹かれる。生き方のうつくしいひとだ。芥川との関係での身の慎み方もそうだし、出産や子育ても越えて、浮きも沈みをも越えて、途切れながらも歌を詠みつづけてきた境地のようなものを『野に住みて』に感じる。ひとりの女性の生き方を。

だけれどどちらの生き方も、どこか心がざわざわする。パウラの晩年はなにかに魂を売り渡したかのような印象を浮けるし、廣子さんはなんだか悲しい。

ほんとうに大切なものとは、永遠に残るものとは何なのだろう。文学的に優れたものを残すこと? 死んでから美術史に名を残すこと?

それが人生の価値ある使い道だと信じるひとは、芸術や文学の神に仕えればよいのだ。政治の神でも、お金の神でもなんでもよろしい。むかしから色即是空だの沙羅双樹の花のいろだの、クリスチャンらしく聖書から引用するならば、『すべては空の空、太陽の下にあるものはすべて空しい』だの言われているけれど。

だけれども、わたしはクリスチャンだから、天地を創造した神を信じる。すると神はこう言う、目に見えるものは一時的だが、目に見えないものは永遠に続くのだ、と。そしてそこに答えがあるのが、わたしにはわかっている。まだ捉えられないけれど、正しい方角を向いているのだと。わたしは不器用で、書きたい学びたいという思いと、母であることの狭間で日々もがいているところだけれど。

わたしは自らのささやかなタラントを、目に見えるこの世の事柄のためではなくて、目には見えない、逆説的な、神の国のために使おうとおもう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?