三国志の舞台を巡る旅〜荊州・襄陽・赤壁〜

三国志は、中国の三国時代の史実が記された書物です。

一般的に知られている三国志は、明代に書かれた「三国志演義」という小説のストーリーです。

黄巾の乱が起こった184年から、西晋が中国を再統一した280年までが三国時代です。

後漢末期、朝廷では悪政がはびこり、民衆による黄巾の乱が起こりました。

この黄巾の乱の鎮圧を機に、頭角を現したのが曹操や劉備です。

曹操はその後朝廷で実権を握り、自らが皇帝のように振る舞うようになります。

劉備は出身は百姓でしたが、皇室の血を引いており、皇帝をないがしろにする曹操とは相容れず、対立していきました。

勢力が弱く自分の領地を持てなかった劉備は、同じく皇室の血を引く荊州の劉表の元へ身を寄せていました。

荊州は劉備の勢力が弱かった時期の拠点であり、

劉備が後に軍師として迎える諸葛(しょかつ)孔明と出会った地であり、

有名な赤壁の大戦があった地でもあります。

三国時代の荊州は、現在の湖北省と湖南省にまたがる広大な地域を指しました。

現在の荊州は、湖北省の荊州市のみを指します。

三国志の主要な舞台のひとつであり、魏呉蜀の三国が奪り合った荊州の地を、三国志のストーリーと一緒に紹介します。

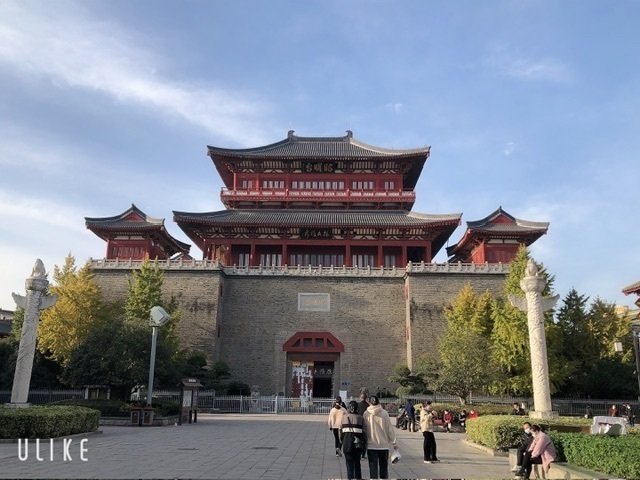

襄陽城

現在の湖北省襄陽(じょうよう)市に、襄陽城が保存されています。

襄陽城は、北に漢江が流れ、それ以外は大きな堀で囲まれた、守りやすい城です。

立派な城壁や昭明台、歴史を感じさせる街並みが残っています。

美しい堀は、市民の憩いの場です。

北側の城壁の上から、漢江を眺めることができます。

襄陽の伏龍

荊州は長江中流域の肥沃な土地で、戦乱もなく民の暮らしは安定していました。

そのため、各地から戦乱を逃れてきた賢人たちが襄陽に隠遁(いんとん)していたのです。

その中に諸葛亮(字・孔明)と龐統(字・志元)がおり、まだ表舞台には出ていない頃より、その才を知る者たちから伏龍と鳳雛(ほうすう)と呼ばれていたそうです。

劉備は、義兄弟の関羽や張飛、名将の趙雲らと共に、襄陽の北にある新野城に身を寄せていましたが、無為な日々を過ごしていました。

領主の劉表は、長男が病弱で次男は幼少だったため、後継者に悩んでいました。

そのため、劉備にたびたび自分の後を継いでほしいと持ちかけますが、劉備は一貫して断り続けます。

潔癖だった劉備は、他人の領地を略奪したと思われることを嫌ったのです。

一方で曹操はますます勢力を強め、傀儡(かいらい)だった皇帝の立場は惨めでした。

劉備は皇帝の境遇を思うと胸が張り裂けそうであり、拡がる一方の曹操と自分の力の差に焦りを感じますが、道を切り拓く策もなく、時間はただ流れていくばかりです。

三顧の礼

虚しい毎日を過ごしていた劉備は、伏龍こと孔明が襄陽の郊外の龍中に住んでいると聞き、嬉々として会いに行きます。

しかし、一度目は孔明は旅に出ており、二度目も不在。

三度目は、孔明は家にはいましたが、昼寝中でした。

劉備は孔明を起こそうとせず、家の外で孔明が起きるまで待ちます。

劉備の謙虚な態度に感じ入った孔明は、この後「天下三分の計」を劉備に説きます。

天下三分の計とは、荊州と益州(現在の四川省)を劉備の領地とし、魏の曹操と呉の孫権と天下を三分して均衡をはかるという策です。

劉備は孔明こそ自分が求めていた人物と確信し、軍師として迎えたのでした。

荊州城

現在の荊州は、襄陽から高速鉄道で1時間ほどのところにあります。

荊州駅から車で10分で荊州城に着きます。

荊州城も立派な堀で囲まれており、美しく保存されています。

長江や漢江という大河があるこの地だからこそ、これだけ大きな堀を造れたのではないでしょうか。

歴代王朝の都となった西安の城郭の堀と比べても、荊州城の堀は倍ほどあるのです。

風光明媚な荊州は、三国時代に限らず文化人が集う地でした。

明の時代には、万暦帝の時代に名宰相となる張居正がこの地から輩出されています。

劉表の死

劉表が病死すると、次男の劉琮(りゅうそう)を母の蔡氏とその弟の蔡瑁(さいぼう)らが祭り上げて領主としました。

そして曹操は、この機に乗じて荊州を奪ろうと南下を進めます。

幼少の劉琮が跡を継いだばかりの荊州は、曹操と戦わずに降伏する道を選びました。

劉備は新野城にいましたが、曹操の大軍を防ぎきれず、劉表の長男劉琦のいる夏口にひとまず避難します。

追い詰められた劉備陣営。

ここから劉備の命運をかけて、孔明の活躍劇が始まります。

劉備、孫権と同盟を組む

弱小の劉備が道を切り拓くには、荊州の東に位置する呉の孫権と同盟を組み曹操と戦うしかない。

孔明は劉備にこう説きました。

「孫権もこちらの出方を探ってくるはず、向こうから動きがあるのも時間の問題でしょう。」

孔明が言ってから数日が経った頃、孫権のもとから魯粛(ろしゅく)がやってきました。

表向きは亡くなった劉表の弔問でしたが、孫権に命じられて劉備の腹を探りにやってきたのです。

「軍師の言ったとおりになったぞ」

劉備は驚きますが、孔明はすぐ劉備に魯粛へどのような態度をとるか耳打ちしました。

魯粛が劉備に面会すると、孔明の姿はありません。

魯粛は最初は当たり障りのない話をしますが、徐々に核心に近づき、

「劉備は曹操と戦う気があるのか?」と探ろうとします。

しかし、劉備は聞かれても「さあ・・」と曖昧な返答をするばかり。

いぶかる魯粛に、劉備は「うちの軍師のほうが話がわかるので、呼んできましょう」と言って、孔明を呼びました。

孔明の演出です。

孔明は劉備と孫権が同盟を組めば、曹操を必ず撃破できると魯粛に説き、魯粛は感激します。

孔明は、どうみても孫権より劉備のほうが勢力が弱いのに、相手にみくびられずあくまで対等な同盟にするため上手い言い方をしました。

話の流れをうまく持っていき、魯粛とともに呉へ行って呉軍に力添えすることに決まりました。

そして孔明は護衛として趙雲と少しの兵を連れ、魯粛に連れられ呉へ向かうのでした。

同じ頃、曹操も呉の孫権へ使者を送っていました。

降伏するなら領主としての地位を保障するが、刃向かうなら、一線を交えるべしというのです。

家臣は降伏論派と主戦論派に真っ二つに分かれ、孫権は頭を悩ませていました。

そこへ、魯粛が孔明を連れて戻ってきました。

降伏論派の家臣たちは、孔明の口車で曹操と呉を戦わせようとするんだろう、と警戒し、孔明に故事を持ち出して論戦をふっかけました。

しかし孔明の論説に敵うものは一人もいなかったのです。

次に孫権と会った孔明は、最初は口車に乗せられまいとしていた孫権をやはり説き伏せてしまいました。

呉の大提督・周瑜(しゅうゆ)

呉の命運を握るのは、先代領主の孫策から重用されていた智勇を兼ね備える武将、周瑜でした。

孫権が最も信頼していた家臣もこの周瑜です。

周瑜は呉の都の建業から離れた鄱陽湖(はようこ)で水軍を調練していましたが、孫権に呼ばれて建業へ向かいます。

孫権が周瑜の意見を最も重視するであろうことは皆分かっていたので、周瑜が着くやいなや、家臣たちがこぞって彼の家に押しかけました。

降伏論派と主戦論派の家臣たちの話をさんざん聞かされ、周瑜はうんざり気味でした。

そこへ、孔明がやって来ます。

弱小の劉備と組んで、果たして呉に勝算があるのか?

劉備は自分の勢力が弱いから、呉を利用して曹操と戦わせたいのでは?

周瑜も最初は懐疑的に孔明の話を聞いています。

荊州と呉の境には長江があるので、赤壁で水軍による決戦となる見込みでした。

呉の水軍も強いが荊州の水軍も強いので、勝算があるのか?

曹軍百万に対して孫権と劉備の兵力は6万、圧倒的な力の差を覆せるのか?

これが決戦のポイントでした。

孔明は説きます。

「曹操の主力となる荊州の水軍は、曹操に忠義心があるわけではありません。北方から連れて来る兵たちも降伏させた兵が多く曹操に心服はしていないし、水上戦には慣れていない。曹軍百万と数だけは多いが、実際は烏合の衆でしょう。」

周瑜は同意しません。

「本当にそうだろうか?荊州の水軍を指揮する蔡瑁は優れた将軍だと聞く。そこに北方の兵が加われば、やはり我々の勝算は薄いのでは?」

決戦に乗り気ではない周瑜に対し、孔明はある提案をします。

「曹操と戦わずとも、曹軍を退却させる方法が一つだけあります。」

「なんだと?そんな方法があるのか?」

「呉の二人の人物を曹操に差し出せばよいのです。」

「一体誰だ、その人物とは?」

「呉には二喬(にきょう)と呼ばれる絶世の美女姉妹がいるとか…。姉を大喬、妹を小喬といいます。曹操は息子の曹植に『銅雀台賦』という詩を詠ませました。その詩の中で、天下を統一したら、呉の二喬を都にある銅雀台で朝も夜も自分が侍らせたい、と詠んでいるのです。」

聞いていた周瑜は、顔をひきつらせて激昂しました。

「君は、その二喬が誰だか知っているのか?!」

「さあ…二人の女性を差し出すくらい、呉にとっては造作もないことだと思うのですが…」

「大喬とは、先代領主孫策殿の奥方で、我が主君、孫権の義姉だ。小喬とは、我が妻だ!!…曹操め、そんな詩を詠むとは、何たる傲慢!!」

こうして周瑜は孔明に乗せられ決戦を決意したというのが、三国志演義の脚色です。

女性のために重大な決戦を決めるようなことは、実際はなかったでしょうが、三国志演義らしいドラマになっています。

周瑜は孫権にも曹操の詩の話を伝え、孫権も憤慨。

孫権もようやく決心し、家臣の前でスッと立ち上がり、刀を振り上げ机の角を斬りつけました。

「わしは曹操と戦うことを決めた。以後、降伏を口にする者は、この机と同じようになると思え。」

西暦208年、こうして赤壁の大戦への火蓋が切って落とされたのです。

連環の計

孫権が降伏を拒む返事をよこすと、曹操はすぐに長江沿いに水上陣営を築きました。

完成した陣営は非常に大規模で堅固な造りとなっていました。

周瑜は対岸から曹軍の陣営を見て、不安になってしまいます。

周瑜の心中を察した孔明は、周瑜のもとを訪れます。

孔明は周瑜の不安を取り除き、曹軍に勝つ策を論じました。

議論の結果、火計を用いることでまとまったのです。

曹操の陣営では、立派な水上陣営が築けたものの、悩まされていることがありました。

兵士たちの間で流行る疫病です。北方から連れてきた兵たちは、船上の生活に慣れず、疫病が蔓延していたのです。

そんな時に、ひとりの不審な男がやってきます。

曲者かと思われましたが、その者が襄陽で鳳雛と呼ばれていた龐統だと分かると、曹操も態度を変えました。

「兵の間で疫病が流行ってお困りではないでしょうか。」

龐統が聞きます。

「先生、よくぞ聞いてくれた。その通りなのだ。何かいい対策はないかのう」

「ひとついい策がございます。船と船を鎖でつなぐのです。こうすれば、船の揺れが減り、船から船への行き来もしやすくなります。」

「うむそれは名案だ!さっそく船同士を鎖でつながせよう。」

しかし、水軍を指揮する蔡瑁は止めようとします。

「船同士を鎖で繋ぐのは危険です。もし敵が火計を用いれば、火は一気に燃え広がり、逃げ場を失った我が軍は全滅するでしょう。」

蔡瑁の進言に、曹操は耳を貸そうとしませんでした。

龐統は、周瑜から依頼され曹操に策を献じると見せかけて罠におとしいれようとしたのです。

龐統は曹操陣営を後にし、自分の小舟に乗り込もうとします。

その時、背後から男が叫びながら飛びかかってきました。

「呉の間者め!」

「な、何を言う!」

「ふん、白々しい。貴様、我が軍を連環の計にはめて、火攻めにするつもりであろう。」

「な、何をばかな」

龐統は青ざめますが、男は急にふふふ、と笑い出した。

「まだ気がつかないのか、私だ。」

笠をとった男の顔を見て、龐統はあっと驚きます。

かつて同じ先生のもとで学んでいた、旧友の徐庶(じょしょ)だったのです。

「君も人が悪い」

「悪いのはどっちだ、曹軍をだまそうとしているくせに」

「ここで君に会ったのも私の運というものだ。曹操に突き出せばいい。」

「ふふふ、それが、私は劉備玄徳殿に恩があるのだ。俺は以前、劉備殿の軍師として仕えていたのだ。曹操に騙されて今は曹操のもとにいるが、劉備殿の恩は忘れていない。」

「そういうことか」

「しかし、問題はこのまま見過ごしていれば自分も焼け死んでしまうということなんだよな」

「それなら、北方の馬騰(ばとう)が都の隙を狙って動きを見せているので、自分が抑えに行く、と言えばいいんじゃないか。」

「なるほど、それはいい考えだな」

では達者でな、と二人は別れを告げました。

赤壁古戦場

現在の湖北省赤壁市に、赤壁古戦場があります。

赤壁市は、荊州市から高速鉄道で2時間ほどかかります。

赤壁古戦場は大きなテーマパークとなっていて、当時の陣営の雰囲気が再現されています。

奥まで行くと、長江の岸辺に着き、岩壁には「赤壁」と大きく書かれています。

赤壁の戦いで活躍した周瑜や龐統たちを思い浮かべながら、天下分け目の重要な決戦だったことを感じられるような場所になっています。

蔡瑁の謀殺

ある日、呉の陣営にひとりの男がやってきます。

周瑜に面会したい、と男は言いました。

周瑜は男に会うと、驚いて声をあげました。

「蒋幹か!」

男は、かつての学友の蒋幹(しょうかん)だったのです。

「久しぶりだな、公瑾(こうきん・周瑜の字)。今や呉の大都督だそうじゃないか。立派になったもんだな。わしは今、曹操殿に仕えておるが、君に久しぶりに会いたくなってな。」

「なに、曹操に…?まさか、曹操に頼まれてわしに寝返るように勧めに来たんじゃないだろうな?それならこの場で斬り捨てるぞ。」

「ち、違うんだ公瑾。わしは本当に懐かしくなっただけなんだ。」

「そうか。では、今宵は旧友同士の久しぶりの語らいとしよう。今宵は戦のことは忘れようじゃないか。」

そして、周瑜は家来に今夜戦の話をする者がいれば即斬って捨てるよう命じました。

酒宴は盛り上がりますが、蒋幹は内心困っていました。

周瑜に見抜かれたとおり、寝返りを説得しにきたのです。

そのまま夜になり、二人は同じ床で眠っていました。

周瑜は酒で酔いつぶれた様子。

蒋幹は起き上がり、どうしたものか…と考えています。

とりあえず何か呉の機密事項でも見つからないかと、周瑜の机の文書を物色していると、一通の書簡が目に留まりました。

内容を読んだ蒋幹は戦慄します。

手紙は、蔡瑁から周瑜へ宛てたものだったのです。

「これは大変だ。蔡瑁は曹操様を裏切ろうとしている。」

そして蒋幹はその書簡を懐にしのばせ、急ぎ夜の闇に紛れて呉の陣営を後にしました。

蒋幹は曹軍陣営に戻るとすぐに、曹操へ報告に行きます。

「どうじゃ、周瑜は説得できたか」

「周瑜の説得はできませんでしたが、重要な情報を見つけました。」

そう言って例の書簡を曹操に差し出します。

書簡を見た曹操は怒りで震え、すぐに蔡瑁を呼びつけました。

蔡瑁を見るなり、怒鳴りつけます。

「この恩知らず!わしの恩を仇で返しおって!!」

「丞相、な、なにをおっしゃいます」

「ふん、しらばっくれおって!この書簡を見てもまだしらを切るつもりか!」

曹操は書簡を蔡瑁に投げつけました。

書簡を見た蔡瑁は青ざめます。

「丞相、これは呉の謀略です!騙されてはいけません!」

「だまれ、この期に及んでまだ言うか!!」

弁解も空しく、蔡瑁は首をはねられてしまいました。

蔡瑁を除こうという、周瑜の策が成功したのです。

草船で十万本の矢を得る

周瑜はかねてから孔明の智謀に驚いていましたが、次第に嫉妬するようになり、また後々呉にとって脅威になると考えるようになりました。

そこで、口実を作って孔明を殺してしまおうと考えます。

ある日、周瑜は孔明を呼んで相談を持ちかけます。

「実は我が軍の矢が足りず困っているのです。矢を10万本用意していただけまいか」

10万本とはとんでもない数です。しかし孔明は、あっさり承諾し、3日以内に用意すると約束します。期日に間に合わなければ、軍法に処していただいて構わない、とまで言いました。

軍法に処すということは、斬ることを意味しました。

魯粛は周瑜が孔明を殺そうとしていることを知っていますが、反対でした。

孔明の身を案じ、一体どうするつもりなのか?とたずねます。

孔明は困った様子もなく黙っていました。

期日の日となっても、孔明は矢を用意する様子がなく、周瑜はいぶかります。魯粛に様子を見に行かせました。

魯粛が来ると、孔明が言いました。

「魯粛殿、ちょうどいいところに来られました。今日は霧がよく出ているので、一緒に曹軍の偵察に行きましょう。」

状況がよくわからないまま、魯粛は孔明と一緒に船に乗せられました。

船には、藁で兵士のように作られた人形が無数に立たされています。

「孔明は何をするつもりなんだ…まさかこの魯粛を手土産に曹操に降るつもりではあるまいな」

魯粛は生きた心地がしません。

船が曹操陣営に近づくと、ドラを鳴らしました。

気づいた曹軍が、すぐに大量の矢を放ってきます。

霧が濃くて、藁人形には気づかないのです。

藁人形に、大量の矢が刺さります。

頃合いを見て、孔明は呉の陣営へ引き上げました。

「使える矢を数えれば、10万本以上はあるでしょう。」

戻って孔明が周瑜に報告すると、周瑜は驚き、お見事と言うしかありませんでした。

孔明の草船借箭(そうせんしゃくせん)と呼ばれるエピソードです。

苦肉の計

ある日呉の陣営に、投降するという者たちがやってきました。

蔡瑁の甥の蔡中・蔡和です。

「叔父は殺され、我々は裏切り者の一族と周りから見られ、肩身の狭い思いをしています。叔父の無念を晴らしたいのです。」

ふたりは涙ながらに投降の理由を話しました。

周瑜は投降を受け入れます。

しかし、ふたりは実は曹操が送り込んだ間者だったのです。

ある夜、周瑜の陣幕を訪れるものがいました。

古参の将軍、黄蓋(こうがい)です。

「これは黄蓋殿、いかがされました」

黄蓋は神妙な顔で話しだします。

「大都督、拙者は呉に三代にわたって仕えてきました。

この老体が呉のために役立つのなら、投げうってもいい覚悟です。」

「将軍、よくぞ言ってくださった。なにか策があるのですか。」

「蔡中・蔡和が偽りの投降であることは大都督もお気づきでしょう。

あのふたりを逆に利用してやるのです。」

そしてふたりは声をひそめて打ち合わせました。

数日後、全軍を集めて周瑜は命じます。

「全軍、引き続き調練を怠らず、決戦の準備に備えるように」

これに対し、異を唱えるものがいました。黄蓋です。

「待たれよ。まだ攻めぬとは、どういうおつもりか。大都督は戦の才がないと見える。」

「なんだと!黄蓋殿、言葉が過ぎますぞ!」

周瑜を罵り続ける黄蓋に周瑜も激怒し、棒叩き100回を命じました。

孔明と魯粛もこれを見ていました。

黄蓋を気の毒に思った魯粛は孔明に、周瑜を止めたほうがいいのでは、と言います。

「魯粛殿、余計なことはしないほうがいい」

孔明はそう言ってその場を立ち去ります。

周瑜と黄蓋の「苦肉の計」であることをわかっていたのです。

魯粛は孔明に言われて気づきました。

「しかし魯粛殿、周瑜殿に私の反応を聞かれても、気づいていたことは言わぬほうがいいですぞ。私に見破られたと知れば、この計画を止めてしまうかもしれませんからな」

孔明が予想したとおり、周瑜は孔明の反応を気にして魯粛にたずねました。

魯粛はぎくっとしながら、答えます。

「そのう…周瑜殿も無体なことをなさると言ってました」

「そうか!やった!やっと孔明を欺くことができたぞ!」

謀略戦

黄蓋の陣幕では、棒叩きの計で傷だらけになった黄蓋が、部下たちに手当てを受けています。

ひどい傷でした。

「黄蓋様は長く呉に仕えてきたのに、些細なことでこのような酷い仕打ちをするとは…。大都督はあんまりです。いっそ曹操に寝返りますか。」

「滅多なことを言うな!誰かに聞かれたらどうする!」

その時、幕に影が動くのが映りました。

「そこにいるのは誰だ!」

黄蓋が叫ぶと、二人の男が出てきました。

蔡中と蔡和でした。

「貴様ら、今の話を聞いていたのか。なら斬るしかあるまい。」

「待ってください。話を聞いてください。」

二人は話し出しました。

「我々は、実は偽って投降しているのです。黄蓋殿が周瑜に不満を持っているなら、曹軍へ降りませんか。我々が曹操様へ伝えます。」

「なんと。貴殿らは偽って投降したのか。さすが曹操殿は智略があるわい。呉に勝ち目はないだろう。」

黄蓋はそう言って、曹軍に降ることを二人に約束しました。

黄蓋は曹操へ使者を送り、近日中に軍需物資を積んだ船で曹軍へ向かうことを伝えました。

曹操は苦肉の計を疑いましたが、使者の闞沢(かんたく)が巧みな論述で説き伏せます。

蔡中と蔡和も曹操へ連絡していたので、曹操もやっと黄蓋の降伏を信じました。

東南の風

決戦の準備は整っていましたが、まだひとつ欠けているものがあり、周瑜は頭を悩ませていました。

そこへ孔明がやってきます。

「周瑜殿、東南の風が吹かないのでお困りでしょうな」

「孔明殿、そのとおりなのだ。東南の風が吹かなければ、曹軍に火を放っても、火は燃え広がらず、全軍を壊滅させることはできない。」

「ご安心を。東南の風なら、私が吹かせます。」

「そんなことができるのか?」

周瑜は信じられない顔をしていますが、孔明は祈祷台を作って祈祷を始めました。

孔明は昔から天候をよく観察してきました。

この時期、この地では東南の風が吹くことをあらかじめ知っていたのです。

数日後、ついに東南の風が吹き始めました。

「孔明とは鬼神なのか…?」

周瑜は驚いている間もなく、全軍突撃の命を下します。

黄蓋の投降と見せかけた船が、曹操の陣営に近づいていきます。

見張りの兵は、黄蓋の投降と分かり水門を開けますが、異変に気付きます。

「おかしい。軍需物資を積んでいれば、船体はもっと沈んでいるはずなのに、あの船は浮いている!」

急いで水門を閉じようとしますが、もう間に合いません。

黄蓋の船には燃えやすい草が大量に積まれており、そこへ火が放たれた後、曹軍の船へ突っ込みました。

火は鎖をつたって船から船へと拡がっていきます。

兵たちが鎖を切ろうとしても間に合いません。

東南の風も吹いているため、曹軍は瞬く間に全軍火の海と化しました。

曹操も、その光景を見て絶句します。

曹軍百万の威容を誇った水上陣営と船団が、目の前でみるみる燃え尽きていったのです。

一方、周瑜は部下に命じて孔明のもとへ向かわせました。

風を思いどおりに吹かせてしまうような恐ろしい男は、呉の災いになるのでやはり殺しておこうと考えたのです。

しかし、祈祷台にもう孔明の姿はありません。

周瑜が命を狙ってくることを先読みし、さっさと自分の船に乗って逃げていました。

船で追いかけようとする呉の兵たちに向かって、孔明は言いました。

「今のうちに曹軍へ総攻撃をかけて壊滅させるよう、大都督にお伝えください。私は夏口にもどって曹操が退却するところを叩きます。」

その後、曹軍の退路で劉備軍が待ち伏せし、追い打ちをかけます。

曹操は命からがら都の洛陽へ逃げ戻りました。

かくして、赤壁の大戦は孫権と劉備陣営の大勝で幕を閉じたのです。

赤壁の戦いの後、劉備は孔明の指揮のもと、荊州全土を順調に平定します。

その後、今度はいよいよ益州、蜀の地へ兵を進めていくことになります。

鳳雛こと龐統も劉備陣営に加わり、蜀の黄金時代を築きました。

関羽や趙雲たち英雄が活躍した荊州。

孔明が世に出て、劉備が勢力を拡大する起点となった荊州。

関羽が無念の最期を遂げ、蜀の衰退が始まったのも荊州でした。

今は、豊かな水に囲まれた美しい城砦が穏やかな表情を見せてくれますが、目をつぶれば英雄たちの激しい攻防が浮かんでくるようです。

遠い昔の物語である三国志が、もっと身近に感じられるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?