唐川恵美子(エミリー)|ほっちのロッヂ

福井県三国町育ち。じゃがいもが好きという理由でドイツ語を専攻し、学生時代はウィーンに留学。2016年に福井へUターン、坂井市・竹田地区で地域づくりの仕事に携わる。地域の中でアートが根づく「アーティスト・イン・ばあちゃんち」を主宰。ほっちのロッヂ・アートコーディネータ。

最近の記事

マガジン

記事

3月8日は《国際女性デー》:今日のわたしたちをつくった先輩たちに感謝をささげる、たたかう女たちの映画8選②1960年代~現代まで

3月8日は「国際女性デー」。女性の権利を獲得するための闘いの歴史をたたえ、今日もまだ絶えない性差別被害に思いを馳せる日です。いまも昔も、世界のどこかでたたかっている女性たちと時代を共にしながら、私たちも力をもらう、そんな機会にしてみては。 トップ画像:映画『ドリーム』より (C)2016 Twentieth Century Fox 『ドリーム』(監督:セオドア・メルフィ、2016年)黒人の公民権運動が盛り上がる1960年代、米国。高度な知識とひらめきをもつ有能な3人の黒人

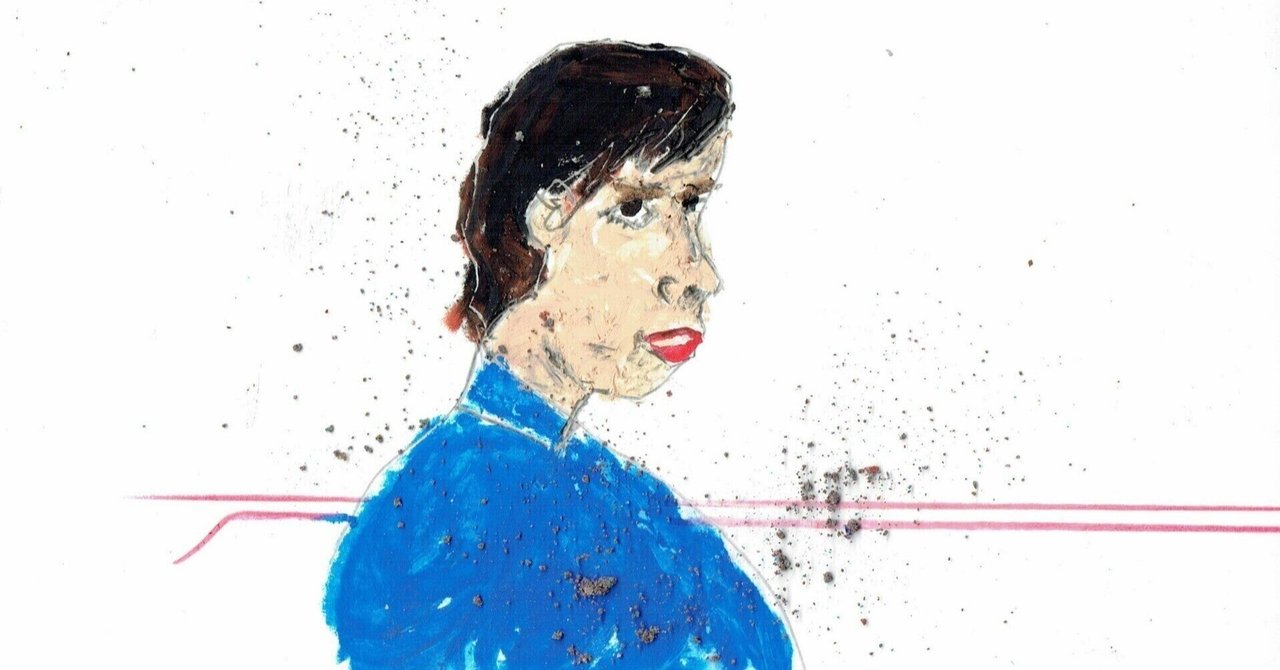

3月8日は《国際女性デー》:今日のわたしたちをつくった先輩たちに感謝をささげる、たたかう女たちの映画7選①19世紀~1950年代まで

3月8日は「国際女性デー」。女性の権利を獲得するための闘いの歴史をたたえ、今日もまだ絶えない性差別被害に思いを馳せる日です。最近は、女性にサービスをする「レディス・デー」と混同されがちになっていますが、権利の平等、機会の平等、セクシュアル・ハラスメント、性暴力に立ち向かってきた女たちの影の歴史を、あらためてひも解く機会にしてみては。 タイトル画像は、女性初の米国最高裁判事に選ばれる際の公聴会でスピーチをするルース・B・ギンズバーグ(撮影:R. Michael Jenkins