国宝【絵因果経】1300年前のお経 絵巻物原点‥フェノロサと岡倉天心 藝大最初の購入物

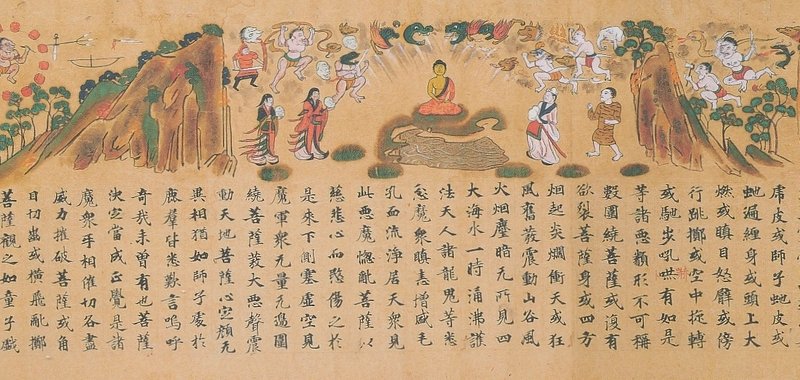

振りかぶりポーズに見えてなんだか面白いこの絵は、釈迦の前世と生涯を分かりやすく伝えるために文字と絵で描いた絵因果経という奈良時代に描かれた経典(お経)で、MOA美術館所蔵 重要文化財の絵因果経の一場面

この絵因果経を調べると、奈良時代に描かれた絵因果経は複数あり、東京藝術大学大学美術館所蔵 国宝の絵因果経は、フェロノサと岡倉天心が藝大最初の収集品として購入していた

醍醐寺所蔵(国宝)絵因果経の制作は奈良時代8世紀半ばで日本最古の絵巻。これ以降で現存する絵巻は平安時代12世紀前半の《源氏物語絵巻》まで約400年も時代が下がるという(あの鳥獣戯画は平安~鎌倉時代の制作)

そのことを思うと8世紀のものがこれだけ鮮やかにしっかり残っているのは異次元レベルなのではないだろうか

中国起源の画風の絵であるものの、本家中国にはこの8世紀という古い時代で保存状態の良い絵付きの経典は残っていないという

■奈良時代の絵因果経■

(重要文化財) 過去現在絵因果経 MOA美術館

奈良時代の絵 でも現代の絵本のような可愛さ

令和6年(2024年)2月2日(金)〜2月27日(火)

リンク

絵因果経が展示されていた。写真撮影可能なので

これは残しておかないと!と撮ってきたもの

釈迦の前世と生涯を説いた『過去現在因果経』 を書写し、その内容を絵解きした巻物の断筒。 本断簡は、巻第4の一部で4紙84行、「初転法輪(しょてんほうりん)」より「度三迦葉(さんかしょうをどす)」までの約8段に当る。奈良時代における貴重な作例である。

絵の部分さらにズーム

成人男性(?)の髪型?!

壺を運ぶ人の猫背 可愛いい

奈良時代の絵師のセンス

等身バランスがアニメっぽくて可愛いよ〜

【絵因果経】とは何か

お経であり平安時代以降に盛んに制作された絵巻物原点

【経典の正式名称】

『過去現在因果経』という

仏伝経典の代表的なものの1つの写本の一種

【経典の内容】

釈迦の過去生(前世)と現世を描く伝記のようなお経で

お釈迦さまの前世の修行物語から始まり、お釈迦さまがどのような原因で人間の根源的な苦しみや迷いから開放されて、仏さまという悟りの結果を得たのかということを物語風に説いたもの

【絵因果経】

お経を図解つきで絵解きがされ、分かりやすく伝える手段として作成されたものが「過去現在絵因果経」

⚫︎紙の下半分はお経、上半分は下のお経にある代表的な場面の絵が描かれている

⚫︎日本において平安時代以降盛んに制作される絵巻物の原初的形態とみなされている

奈良時代絵画の数少ない遺品

⚫︎絵因果経の遺品には奈良時代制作のものと、平安時代以降に制作されたものとがある。奈良時代制作のものは「古因果経」といい、遺品の少ない奈良時代絵画の研究上、重要な資料とされている。

⚫︎絵入りの因果経は中国からもたらされた原本をもとに、奈良時代に盛んに書写されていた様子が、正倉院文書などの史料にあるという

中国の初唐の画風しかし中国には同時代の絵付きで保存状態の良いものはほとんどない

⚫︎巻子本の下段に経文を書写し上段にそれを絵解きした絵画を描く形式は中国が源流。中国の敦煌からも唐代の遺品が発見されている

⚫︎古因果経の画風の元となったのは中国の初唐(7世紀)頃の画風と推定される

⚫︎中国・朝鮮半島を含めた仏教文化圏のなかでも8世紀という古い時代のお経で、このように絵解きもされていて保存状態もすばらしいお経はほとんどないという

(大事に残した日本人 good job)

国内・海外 サイズもバラバラになって伝わる

元々巻物だったものが切断されてバラバラに伝わる

・巻物などある程度の長さのもの

・ある程度の行数の断簡

・一行から数紙の断簡

など、諸家に分蔵された分も含め相当数にのぼるという

各時代に制作され 画風も異なる

奈良時代、平安時代、鎌倉時代に作られたものがあり

奈良時代に作られたものは大きく分けて5種類あり

それぞれ画風や経文の書風が微妙に異なっている

『過去現在因果経』全4巻の経典

『絵因果経』 各巻を「上・下」に分けた計8巻

奈良時代の作例

4巻上・下(計8巻)からなるセットが5セットあった

①上品蓮台寺本

②醍醐寺(報恩院)本

③旧益田家本

④東京芸術大学本

⑤出光美術館本

このうち、それぞれのセットから1巻ずつだけ残っているという。さらにその1巻が断簡として色々なサイズで切り取られ各所に伝わっている

【絵因果経】各時代の諸本 種類・所蔵先

※国宝を所蔵している

上品蓮台寺とは京都の真言宗の寺院

聖徳太子が母の菩提寺として建立したという

この絵因果経は京都国立博物館に寄託している

【絵因果経】東京藝術大学大学美術館でも見ていた

そういえば「こんなに綺麗に奈良時代の絵が残っているのか」と驚いた絵を見たなぁ、あれはどういったもだっただろう…と過去行った展覧会の情報を調べた

特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」

東京藝術大学大学美術館

開催期間:2022年8月6日(土)~2022年9月25日(日)

展示は4章構成となっている。第1章「文字からはじまる日本の美」は、釈迦の善行や事跡を説いた「過去現在因果経」を絵物語にした『絵因果経』(奈良時代、8世紀)や、藤原佐理が命じられた矢の調達の手違いの弁明のために書いた『恩命帖』(平安時代、982)といった国宝が並び、文字が美と結びついていく様が見てとれる。

絵の題名が一緒だった。シリーズは異なるけれど同じ絵因果経を二つの展覧会で見ていた。MOA美術館ものは「益田家本」、東京藝術大学のものは「東京藝術大学本」だった。美の玉手箱展の東京藝術大学本はどの場面だったのかは覚えていない。奈良時代の驚くべき鮮やかな色だけはしっかり記憶に残っていた

【絵因果経】各所蔵先で表記が若干異なる

・絵因果経

・過去現在絵因果経

・過去現在絵因果経断簡

二つの展覧会で見たものが同じものと認識できなかったのは、名前の長さでの印象の違いもあったのかも

背景が分かっていると題名を分解できて何を示してるのか解読できるけれど、全く予備知識の無く題名が長いものは“まるで呪文” 記憶が曖昧になりがち

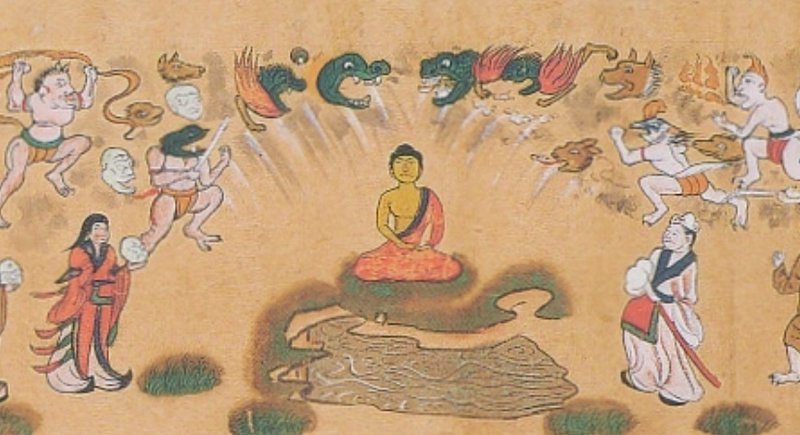

(国宝)絵因果経 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学開校にあたり、フェノロサと岡倉天心が購入を決めたもので、大学美術館の収集品のうち最も早いもの

26.5 cmx 11m

GoogleArtsに全て掲載されている

拡大すると本当に驚く鮮やかさ

■この巻の絵の内容とは

仏陀となった釈迦が、迦葉三兄弟をはじめ、外道の婆羅門をつぎつぎと弟子にしていく場面

もと8巻仕立てであったものの最後の巻

■絵の形態について

紙:黄麻紙の料紙

経文:謹厳な楷書体で書写

挿し絵:山岳や樹木の描き方、飄々とした人物像など、古拙な味わいを色濃く留める。

由来:巻首に「三津寺」の墨書と「興福伝法」の印が押されている

■所蔵の背景

本巻は、本学開校にあたり、フェノロサと岡倉天心が購入を決めたもので、大学美術館の収集品のうち最も早いものである。(執筆者:高瀬多聞 出典:『芸大美術館所蔵名品展』、東京藝術大学大学美術館、1999年)

美しく残っているのは修復による賜物

この記事を読んで、そういうことだったのかと気づかされた

東京・上野公園内の東京芸術大学大学美術館において、「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」と題する展覧会が開かれた。これは、日本の美術作品の美を守り、伝えるために立ち上げられた「紡ぐプロジェクト」の一環で、展覧会はすでに終了したが、作品の保全、継承の仕事は、今なお続けられている。ただし、今回の展覧会出品作はこのプロジェクトの成果ではなく、それ以前から多年にわたって行われた修復作業によってよみがえったものである

絵因果経の鮮やかさや保存状態の良さは、大切にされて保管状況も良かったことと、修理を経たこともあったのだろう

(重要文化財)絵因果経 奈良国立博物館

MOA美術館と東京藝術大学のものとも少し違うテイスト

こちらの衣装綺麗

青、黄、赤 信号機配色

⚫︎描かれている場面

悉達(しっだ)太子(釈迦)が門の外で比丘(びく)と問答する場面、太子の帰城、優婆夷(うばい)が王に太子と比丘の対面を告げる場面、太子と妃が楽舞を見る場面、太子が王に出家を乞う場面が表されている。

⚫︎中国・唐から伝わった原本を奈良時代に写したものと考えられる

⚫︎断簡となった時期

巻末に継がれた別紙には「文化九年申十二月 斑鳩王宮臣僧乗海」と記され、文化九年(一八一二)には断簡となっていたことが分かる。現在京都・上品蓮台寺が所蔵する断簡と一巻をなしていた。

(国宝)過去現在絵因果経 醍醐寺

これは凄い… この長さの展示をできるほど残っている

絵因果経の「巻第三上」全体の完本である醍醐寺本

⚫︎制作

隋もしくは初唐の大陸請来の絵巻の写本と考えられ

宮廷の画工司の協力を得て写経所で制作されたものか

⚫︎描かれている場面

悉達太子(しったたいし:出家前の釈迦)が出家してから悟りを開いた釈迦が魔王を降伏(ごうぶく)するまで

⚫︎完本として残る1巻

「絵因果経」は各巻を「上・下」に分けた計8巻なので、1巻分が完本として残る醍醐寺本から本来8巻あった元の壮大なスケール感が想像できる

▶︎平成24年(2012年)醍醐寺 全長15m初公開

世界遺産 京都 醍醐寺:春期特別公開 (daigoji.or.jp)

▶︎平成26年(2014年)渋谷区立松濤美術館「御法に守られし醍醐寺」展で全場面展示

文字も絵も1200年以上も経っているとは思えないほど鮮明ですが、経文の達筆さと比べて、絵は脱力系でかなりユニーク。ただ、絵因果経は「難解な経文を分かりやすく絵画化した」ものですので、目的どおりといえるかもしれません

過去現在絵因果経 メトロポリタン美術館

25.7 × 27.3 cm

GoogleArtsより

特に説明が無いけれど、

絵の感じは東京藝術大学本の断簡に似ている

■鎌倉時代の絵因果経■

奈良時代のものとは画風がかなり違っていて面白い

過去現在絵因果経 メトロポリタン美術館

メトロポリタン美術館27.8 cm×156.5 cm

GoogleArtsリンク

いや、見ていない巻に描かれているのか?!

いろいろカオス

メトロポリタン美術館で飾られていると思うと面白い

と、思ったら奈良時代の醍醐寺本に同じ場面があった

鎌倉時代でも新しい感じ、しかしすでに奈良時代に存在

奈良時代の各諸本リンク

奈良時代のものは各本でそれぞれ画風が異なるということなので、機会があったら違いを見てみたい

■出光美術館本

文化遺産データベース (nii.ac.jp)

※画像が無いのでどんなものか未知

■上品蓮台寺本

(国宝)上品蓮台寺本 京都国立博物館寄託

↑京博のサイト「博物館ディクショナリー」

研究員さんが子供向けに分かりやすく展示解説

■旧益田家本

●東京国立博物館所蔵

過去現在因果経断簡 文化遺産オンライン (nii.ac.jp)

●五島美術館所蔵

過去現在絵因果経断簡(益田家本) 耶舎長者出家願図 | 公益財団法人 五島美術館 (gotoh-museum.or.jp)

巻物を切って断簡にしたのはある意味凄い

奈良時代に作られた巻物をいつかのタイミングでえいやーと切った人がいたのだ。奈良国立博物館所蔵のものは江戸時代に断簡にされたものだという。画像を見る限りメトロポリタン美術館の断簡は絵の途中でばっさりいってる感じ。その思い切り、、、たくさん断簡があるのは経典なので一部でも持っていたいというニーズがたくさんあったからなのだろうか

絵や書の巻物が断簡となったものを見ると躊躇なく切っていた昔の人すごいな…といつも思ってしまう

もったいない気もするけれど、古い時代の書物の伝来を調べていると断簡となったことでの利点が。切ったことで別々のところに保管され、何らかの理由で消失したものものもあれば、消失の危機を乗り越えたものもある。リスク分散で結果的に後世に残る確率は上がっているのかもしれない。できれば「まるまる残って一続きで見たい」と思ってしまうけれど、全部そのまま残るなんて奇跡の中の奇跡で、切り取られたものであったとしても現代まで伝わっているのが凄いことなのだ

断簡にされずに ’まるまる完全な状態’ で残った巻物

これ以上の保存状態の良い平安時代の書物は無いのでは

信じがたいレベルのクオリティ

↓

(参考)異次元レベルの文化財

平安時代中期 1000年前の「伝 藤原行成」の書

国宝になったばかり 皇居三の丸尚蔵館所蔵

文化財が美しく残るということの背景が分かる

研究員さんの説明を聞いてきました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?