【記録用】 伝わらない前提で。

こんにちは。

今日は、国立にあるSTAR BUCKS SIGNING STORE に行ってきた記録として考えたことを書きます。

サイニングストアは2020年の6月にオープンした

世界では5店舗め、日本では初めての手話を第一言語としたお店です。

(スターバックスなので、お店自体はいつものスターバックスです。)

スターバックスの強みはコンセプトの浸透

私はフリーのバリスタをしているのですが、バリスタ仲間と、スターバックスのトレーニングの質の高さと、スタッフのサービスの平均値の高さについてよく話します。

あれだけ店舗があり、あれだけパートナー(スタッフ)がいて、これだけ(お客として行って)嫌な思いをすることがない、っていうのは実はすごいことだよね、という話になるんです。

近年増えた、素材にフォーカスし豆の特徴を最大限に引き出すためのオペレーションがとられたお店に比べると、コーヒー自体の味は普通においしい、というところかもしれませんが、

そもそもスターバックスのコンセプトはサードプレイス。

これは《場と体験の提供》と言い換えることができるとおもいます。

豆や焙煎や抽出、《味》にこだわり抜いて1杯を提供するお店とは、もともと一線を画す存在なんですね。

コーヒーショップという業態では、しばしば起きることですが、イニシアティヴをとるひとのいないお店では、ベルトコンベアのような接客を受けたり、注文を雑に扱われたりすることがあります。

これは《対その他大勢の接客》と言えます。

【同じ注文は同じモノを出す】【同じ注文をしたひとには全員同じモノを同じオペレーションで出す】

これは間違いではないとおもいます。

ホットコーヒーはホットコーヒー以外ないし、ホットコーヒーを注文したひとには全員同じやりかたでつくったホットコーヒーが出るものです。

なにも間違ってはいない。

で、その間違っていない0(マイナスでは無くなった状態)のうえに0.5とか0.8とかを自分ができることでのせていく。

個別化していくというとおおげさかもしれないですが、そういう部分が大事だと考えてやっていますし、何よりそれができると、その時点で《対その他大勢》用のスキルでは足りなくなるので考えるのが楽しくなってきます。

スターバックスの話でした。

スターバックスではそういうことが浸透している気がします。

スタッフさんはいつも親切だし、考えてくれていることが伝わってきます。

必要以上に何かをしてくれることはないけれど、困っていることやお願いをしたときの対応について、スタッフの方々の平均値の高さは随一です。

繰り返しますが、すごく何かをしてくれるってわけじゃないんです。

ただ、どのお店の、どのひとに当たっても、そりゃないんじゃない?っていうことが本当にないんです。

そして【そこで働いている自分】が好きなんだろうな、ということが伝わってくること。

たのしく、あるいはたのしそうに働くというのはそれだけでプラスなんですよね。

コーヒーは最高のアプローチ

非言語の領域を扱うことやコミュニケーション自体について普段から考えることが多いので、サイニングストアにはとても興味がありました。

手話にかぎらず、第一言語、公用語が母国語でない場合や、その場での振る舞いに不安がある場所では、自分がストレンジャーになります。

みなさんは、”よそ者になった経験 ” をお持ちでしょうか。

ストレンジャー、よそ者とは

【自分のほうが、相手に合わせないといけない状況に立たされた者】です。

(ここではそういうニュアンスで読み進めてくださるとうれしいです)

たとえば外国に行くとそうなりますし、コミュニケーションの様式がちがう地方でもそういう場面はありますね。

今回はそれに近い体験ができてたのしかったです。

オーダー自体は筆談もできますし、メニューを指で差して伝えることもできます。

聞こえないひとと、聞こえるひとの両方がいっしょに働いているそうですが、第一言語は手話だそう。

おもしろいですよね。

おもしろいというのは適切じゃないかもしれないですが、私はすごくおもしろいとおもうんです。こういう切り口で知ってもらうというスタイルが。

コーヒーってほんと最高ですよね。

いろんなことのハードルを下げてくれるし、アクセシビリティ抜群のツールだとおもうんです。

なんというか

ただでさえ複雑なことを、難しく「しか」考えちゃいけないってつらいなぁとおもうんです。

なんか、楽しい方法とか、受け入れやすい方法で、まずは知ってもらう。

さいしょの入り口の役割は知ってもらうことだとおもうんです。

知ってもらうことが目的なら、それって開かれていてほしいなっておもうんですよね。

というのは、

障害のあるひとと、そうでないひととの生活について、むずかしい問題がたくさんあることはみんなわかっている。

そこに議論が起これば、正しい正しくないの二項対立がうまれることもあります。

そこに自分と違う意見への攻撃がうまれると、やっぱり嫌な思いをするひとが発生します。

おそらく、決まった答えなんてない、ということもみんな薄々わかっているのに、こういうことが起きる。

そして

じゃあ、いったん考えなくていい、「とりあえずそれをする必要が自分にはないし。」 ってなっちゃう。

この、《とりあえずそれについて考える必要が(差し迫って)ない》という結論が、いちばん着地してほしくないところなんじゃないのか、とおもうんですが、実際にそうなってしまっている面があるところに、

「コーヒー飲みましょう」

っていうひとつのアプローチを、だれも否定することなくできるって本当にオシャレですよね。

障害のあるひとの生活とか雇用について考えたことなどないというひとでも、コーヒーっていうものを挟むだけで興味を持ってもらったり、

ある意味立場が逆転することで(手話を話せない自分を、自分が見ることで)通じない不便さを体験することができる。

体験してもらうことがいちばん理解を進める側面ってあるわけで、それができる場所が街にあるというのはすごくいいなと。

アクセシビリティ(Accessibility)の本来の意味は単なる利用のしやすさ、ということでなく「いかなる能力、環境、状況にかかわらず、サービスやコンテンツを利用できるようにすること」だそうです。

そういう意味ではこのお店全体としても、アクセシビリティ抜群ですね。

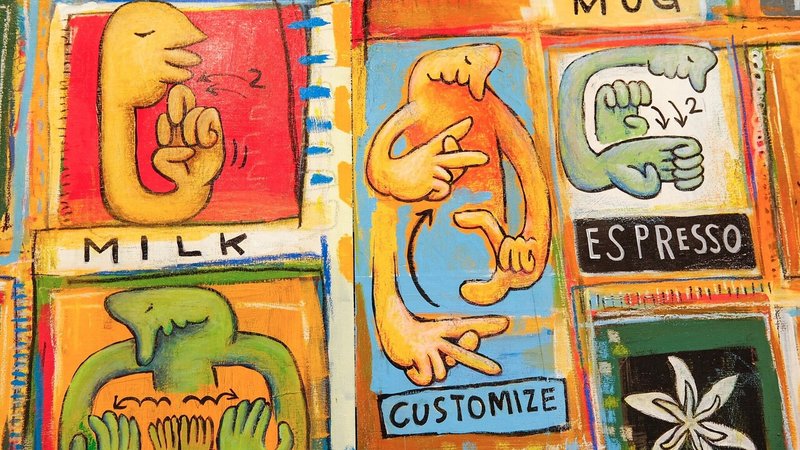

門英彦さんの店内アート

スキルを得る < 前提を変える

通じないかもしれないっておもって話すことはやっぱり最初はこわいですよね。外国といっしょです。

今回は飲みものは指差しメニューで、「チョコスコーン←あたためおねがいします」の部分を筆談でやりとりしました。

ペストリーを注文するとヒーティングの有無を訊かれることを知っていたから最初からそれを伝えることができたけど、流れを知らない場合はやりとりも増えるかもしれませんね。

でもそれをコミュニケーションととるか、不便ととるかはそのお客さんとスタッフさん次第だし、これは聞こえる聞こえないはあまり関係がない気もします。

他の方も書かれていますが、近くにろう学校があることも関係しているのか、お客さんにも手話話者が多いようです。

いいですよね。

多様性という言葉にするとなんか大きくなりすぎちゃうんですが、私は「ひとって全員ちがうものだよね」とおもって暮らしているし、今後もそうしていきたいので、

なんか他のスタバとちがう、っていうスタバができるのは、やっぱりいいことだよなっておもうんです。

おもしろいし、いろいろあるのってそれだけでおもしろいよね。って気が付く機会になるから。

お客さんやスタッフのみなさんを見ていておもったのは、

やっぱり普段より、丁寧というか、注意深くコミュニケーションをとっているのかな、ということです。つまり

伝わらないかもしれない、という前提をもっているように感じるんですね。

思い出したのは、英語がわかるようになるまでのあいだにあったこと。

(今だってすごくわかるわけではないですが、簡単なコミュニケーションはとれます)

最初は《単語》を聞き取ろうという意識だったとおもうんです。

単語を拾って文章を組み立て、変換して意味を理解する。という感じで。

でも、いまの自分は、相手が「なにを言おうとしているか」により注意している。

よりヒトに向いた感覚です。言葉じゃなくて相手そのもの。

(みんなじゃなくて)このひとはどうしたいだろうとか、

逆に相手がよく知っている友達なら、コイツだったらこう言うな、とか。

耳を重点的に使っていたところから、今は目のほうをよりたくさん使っているとおもいます。

「何を伝えようとしているか」は「何をしようとしているか」まで戻ると、すごくヒントがあるので、やっぱり相手をよくみる、ということを、ここのお店でも自然にみんながやっているなっておもいました。

Understand の語源

「もしかしたら伝わらないかもしれない」

そういう意識を《お互い》が持つことで、こんなに、こんなふうになるのか、というのを見せてもらえたのはとてもありがたいことです。

” 人は話し方が9割 ” という書籍が出版されるほど、コミュニケーションについて関心のあるひとが増えています。

でも

「伝える」ことを、わかりやすく話す、論点をぶらさずに進める、というスキル重視で捉えることに意識が向きすぎなんじゃないか、という違和感がありました。

《話すほう》にスポットがあたりすぎている違和感ですね。

《聞くほう》にも「かんたんに」できることってたくさんあるのにな、と感じていました。

きっと、話し方が取り沙汰されるのは、相手の理解力に頼らなくていいようにするためで、

そこには、理解をする、させるという目的があるからこそだとはおもうし、明確に合意のラインを決める必要があるビジネスではそれが必須だとはおもいますが、

普段のコミュニケーションってもっともっとシンプルで、明るくてたのしい、って信じてもいいものだとおもうんです。

以前から、理解ってどういうことなんだろうと考えていて、

understand の語源について知る機会がありました。

それは、《下に立つ》でなく《間に立つ》なんだそうです。

だとすると、はじめの一歩は

自分と相手の《間にあったスペース、中間だったところに踏み出してみる》ってことだとおもうんですね。

それならこれは話すほう、聞くほう、どちらのひともできることだから、

どちらの立場になったとしても、それを【自分から】できるひとでありたいな、とおもいます。

そんなふうに考えているから、やたらと《スキル化》されて、これさえ押さえりゃオッケー!みたいなことではない、と感じたのかもしれません。

逆説的ですが、《伝わる》ために押さえておくのは、《伝わらないかもしれない》という前提をもつこと、だけでもいいのかもしれませんね。

今日は、スターバックスサイニングストア 国立nonowa店に行って、体験してみて、考えたことを書きました。

読んでいただきありがとうございます。

最後に、お店のホームページにはこんな一言があります。

この店舗を訪れた誰もが新たな気づきを得られる場所になればと考えています。(こちらのページより)

本当にこの姿勢が最高だなとおもいます。

自分のことでいえば、これまでいろんな場所でしてきたよそ者体験、相手に合わせていろんな形のコミュニケーションをとってきたことと、

「相手が何を考えて、何を言おうとしているのか」に集中する必要のあるコーチングを今やっていることは本当に深く関係があったんだなと気が付かされました。

そしてやっぱりコーヒーのもつポテンシャルは最高です。

フリーのコーチ、バリスタ、COOKをしています。

お仕事に関するお問い合わせはこちらに。

chieoikawa5@gmail.com

よろしくお願いいたします☺︎

いただいたサポートは、新しい体験をしたり、応援したい方のサポートに使いたいと考えています☺︎普段の活動はこちらです💁 https://www.instagram.com/changeisgoodccc/