記事一覧

ソニー有志アルムナイ立ち上げ記 〜4.半年で400人になるまでにやったこと

ソニーの有志アルムナイ立ち上げの記録、今回は、400人になるまでに、何を考え、どういうことをしたか、お伝えします。

初速で200人に12月上旬に会報が送られると、一斉にfacebookグループへの参加申請を頂きました。記事は友の会ホームページにも掲載されており、以下のような内容です。このnoteの最後にも文章の写しを入れておきます。

当初は事務局とも丁寧に確認しながら進めたため、一通り承認する

こんなコミュニティにはしたくない〜有志アルムナイ名に「innovation」と入れた意図

ソニーグループの有志アルムナイの名称「Sony-Innovation-Alumni」にはinnovationという言葉をあえて入れています。

自身でも色々な会の運営に携わったり参加したりしてきた中で感じてきた、こういうのはイマイチだな、こうありたいな、という要素をその中に入れているのです。

本項では、こういう場にしたくないという例と、どうあり対価について、簡単に説明しながら、アルムナイのあり方

アルムナイ調査レポート:某メーカー

活発に活動し、価値を創出している企業アルムナイの運営者に、成り立ち、活動や運営の概要、運営の工夫などを詳しく掘り下げ、他のアルムナイ運営者の参考にする取り組み。

今回は先方希望により、匿名での記載です。

調査日:2024/04/28

基本情報名称:非公開

企業:非公開

設立:2022年1月13

発起人:後継会社の現役社員(非公開)

代表:卒業生(非公開)

登録者数:約1,900人(Faceb

アルムナイ調査レポート:モトヤフ(ヤフー株式会社)

活発に活動し、価値を創出している企業アルムナイの運営者に、成り立ち、活動や運営の概要、運営の工夫などを詳しく掘り下げ、他のアルムナイ運営者の参考にする取り組み。

今回は、ヤフー株式会社のアルムナイ「モトヤフ」です。

調査日:2024/2/16

基本情報名称:モトヤフ

企業:ヤフー株式会社(Yahooの日本法人)

設立:2017年2月

発起人:宮坂 学氏(元代表取締役CEO)、喜多埜 裕明氏(元

アルムナイ調査レポート:モトニト会(ニトリ)

活発に活動し、価値を創出している企業アルムナイの運営者に、成り立ち、活動や運営の概要、運営の工夫などを詳しく掘り下げ、他のアルムナイ運営者の参考にする取り組み。

今回は、ニトリのアルムナイ「モトニト会」です。

調査日:2024/1/6

基本情報名称:モトニト会

企業:ニトリ

設立:2019年

発起人:永島寛之さん(人事責任者→その後、退職)

参加資格:グループ会社含む、卒業生

登録者数:約25

企業アルムナイのつくり方-5.得たい成果を明らかにする

ソニー有志アルムナイを立ち上げて1,000人規模にするなど、複数のコミュニティの立ち上げや運営に17年近く携わってきた実践家が、企業アルムナイのつくり方を詳説する連載企画。

今回は、目的と成果の具体化について。

なお本稿では、企業主導でアルムナイを立上げる想定で説明しますが、卒業生側が立上げをリードするケースでも、基本となる考え方は同じです。

目的と成果を具体化するアルムナイ運営に会社の費用

企業アルムナイをカムバック採用につなげる難しさ

アルムナイでカムバック採用をしよう、と考える会社は少なくありません。アルムナイを立ち上げたからといって、安易に採用案件を提示しても大半は興味を示さないでしょう。転職したい人が多く集まるサイトならそれでいいですが、人数も限られ、必ずしも転職を考えているわけでもない人の集まりにそんなことをしても、役に立たないノイズ情報としか思われません。

会社としては、エンジニアなど採用したいターゲットもあるでしょ

企業アルムナイのつくり方-4.前提を整理する

ソニー有志アルムナイを立ち上げて1,000人規模にするなど、複数のコミュニティの立ち上げや運営に17年近く携わってきた実践家が、企業アルムナイのつくり方を詳説する連載企画。

今回は、中身のあり方に影響する、前提条件の整理です。

母集団を分析する卒業生全体という母集団にどういう人がどれくらいいるかで、その会社のアルムナイのあり方、規模や価値の幅が決まるので、まずはその実態を把握する必要があります

アルムナイ基本情報:ソニー

今後、主要なアルムナイにヒアリングをして、日本におけるアルムナイの全体像や構造を把握していこうと考えております。

まずは、自身が運営するソニーの有志アルムナイに関して、把握したい情報を整理します。

基本情報設立:2020年12月頃

発起人:高橋 龍征(卒業生)

登録者数:1064人(2024/1/1時点)

参加資格:ビジネス等で現役の卒業生

プラットフォーム

・参加者交流:Facebook(非

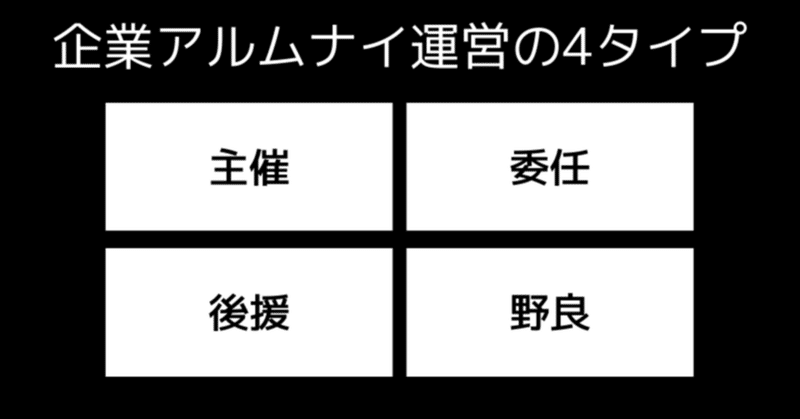

企業アルムナイ運営の4タイプ

一口に企業アルムナイといっても、その運営形態は、企業の公式主催から卒業生の自社運営まで様々です。

運営の形は活動の内容と相関するので、アルムナイ運営者として、多様なアルムナイ運営を見てきた立場から、主な類型について説明します。

アルムナイにおける「経営」と「執行」アルムナイ運営に関わる要素を理解しやすくするために、企業の「経営」と「執行」に準え、統治と運用に分けて説明しましょう。

統治:場の