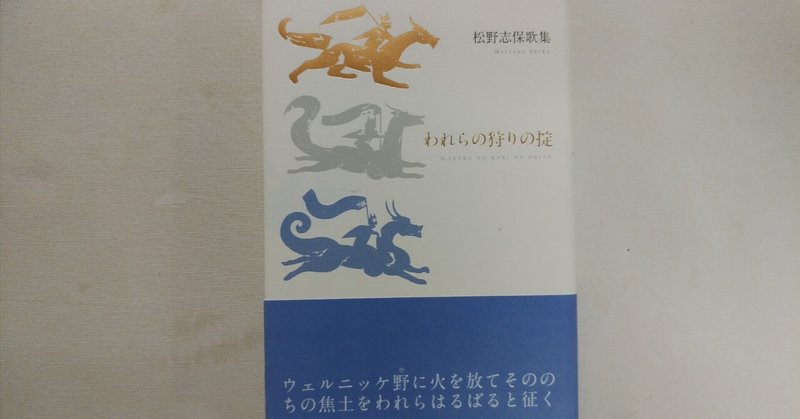

松野志保『われらの狩りの掟』(ふらんす堂)

第三歌集。2007年から2015年の543首を収める。場所と時を特定できない歌がほとんどであるが、その後景にある、作者の持つ確かな美への意識に惹かれた。近代ヨーロッパや近世日本、または日本の古典文学に渉猟した素材を硬質な言葉と韻律で一首にしている。また、第Ⅲ部の「眼を閉じた後に」は、ホロコーストを題材に、一首一首は映像的に、全体は寓話的に、作られている。この一連には、世界の捉え方が独特であるという印象を受けた。

火にくべる枯れた向日葵 幸福のなんたるかならよく知っている

暖炉か焚き火に乾いた向日葵を焼べている場面。乾いた植物は一瞬でぱっと燃え上がる。それを見ながらの心情が三句以下。「なんたるか」という大仰な言い回しが、少し前の時代の小説の主人公めいて響く。よく知っているけれど、自分はそれを持っていない、そんな口吻だ。

鞣されて皮から革へ本当に撃つべきものはわが内にある

生き物の身体を包んでいた皮から、人間が使う物としての革へ。原始的な鞣しでは皮を打っていたことから「撃つ」という動詞が出て来たのだろう。皮を鞣して人間が扱いやすいようにするために打つ。この初句と二句は序詞的であり、三句以下が主体の言いたいことだろう。わが内にこそ撃つべきものはある。それを何かと言明はしないが、読む者それぞれも内面には撃つべきものを持っているのではないか。それがこの歌に共鳴するのだ。

いずこへと尋ねれば手を差しのべて「この世のほかであればどこでも」

物語の一場面のような一首。尋ねているのは主体、手を差しのべて答えているのが相手と取るのが定石だろうが、一人芝居にも見える。「手を差しのべて」はドラマティックな身振りだが、その次の発話もさらに劇的である。しかし、生きている限りこの世のほかへは行けない。「どこでも」と言われても選びようがない。それにこの世の中であっても、行きたい場所に行けるわけではないのだ。自由気ままな発言は実は強い閉塞感を孕んでいる。

ヒヤシンス花瓶にいけるもし涙こぼすのならばこの青の上

球根栽培をして見事に咲いたヒヤシンスを、球根より上を切り取って花瓶に活けたのだと取った。ヒヤシンスの色は鮮やかな青。涙をこぼすことなんて無い前提だけど、もし涙をこぼすことがあるのなら。真っ直ぐ屹立するヒヤシンスに涙を受け止めてくれる力があるだろう。主体は今、泣きたいのではないか。そうでなければこの「もし」は出て来ないと思った。

井戸水にひたせば銀を帯びる梨捨てたいほどの思い出もなく

上句が具体、下句が心情と取った。ただし上句も実景かどうかは分からない。梨が銀を帯びる、というのは主体の心の眼に映ってのことだろう。冷えて、輪郭が銀色のように見える梨。自分にはこれといった思い出はない。どうでもよいような思い出はあるけれど、捨てたいほど強い、悲惨な思い出はないのだ。そう思うことで、悲惨な思い出を無化しているのかも知れない。

たぶん世界の真ん中にある銀の耳わたしの悲鳴など、聞かないで

この連作に前書のようについている『八本脚の蝶』という作品については知識が無いので、一首の言葉だけで読んでみたい。「銀の耳」は神話の中の神に近いような位置付けと取った。世界の真ん中にあって、人々の声を聞いてくれる存在。私は悲鳴を上げているけれど、苦痛に叫んでいるけれど、それは聞かないでほしい。つまらないものとして打ち捨ててほしい。「、」にそれを言うまでの逡巡がある。

薔薇の咲く角を曲がればその先にあなたの好きな永遠がある

薔薇の咲く角を曲がる、日常風景の中によくある場面だろう。そこには普通に道が続いているはずだけど。主体はそこに永遠がある、と教えてくれる。それも「あなたの好きな」永遠が。主体自身は永遠の存在をおそらく信じていない。けれどもこの歌を読んだ者は、これから薔薇の咲く角を曲がるたびに、そこに永遠があるかもしれないというかすかな予感を持つのだ。

前(さき)の世のついの景色かゆらめいて水の下より見る花筏

主体は、ゆらめきながら、水の下から水面に浮かぶ花筏を見ている。自分もゆらめき、花筏もゆらめく。主体にとって、これは既視感のある風景だ。きっと前世の主体が、水死者のように最期に見たのは、これと同じ景色だったのだ。もちろん心象風景だが。水の下にいる自分自身を、水の上から見つめている主体。さらに読者は両者を同時に思い浮かべることができる。

モビールの白鳥の下 人生をあやまったのは、そう、ここだった

風に回るモビール。デフォルメされた姿の白鳥が、風に舞っている。窓辺に吊られた愛らしい飾りだろう。現実として、そこで何かが起こり、主体は人生を誤ったのかも知れない。モビールの下に立った時、人生を誤った時の感覚を持ったことを思い出したのかも知れない。またはモビールそのものも心象風景かも知れない。けれど、ある時、ある瞬間に、自分はここで人生を誤ったと、確信する心情には実感がある。

夜の窓磨きぬかれて眼球が朽ちた後にも残るまなざし

まなざしは眼球があるからこそある。眼球が朽ちた後、つまり眼球の持ち主が死んだ後も、まなざしだけが残ると言うのは矛盾ではあるが、強い詩的感興を起こさせる表現だ。見ている者の執着のせいだと思わせる。夜の窓が磨きぬかれて鏡面のようになっている。そこに映り続けるまなざし。死んだ後も残る執着はおそらく主体のものなのだ

ふらんす堂 2021.4. 定価=本体2600円+税