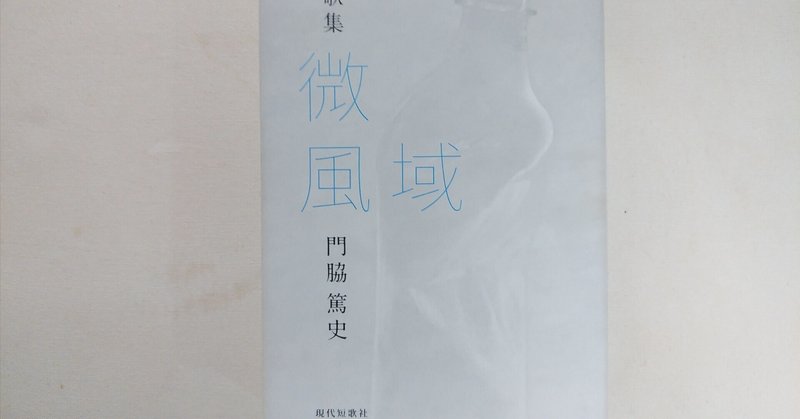

門脇篤史『微風域』(現代短歌社)

第一歌集。現代短歌社賞受賞歌集。仕事の歌、生活、特に食の歌、妻の歌を中心に編まれている。具体に即して、丁寧に日常の細かいディティールが描かれ、そこに心情がこもる。特に仕事の具体を詠った歌に惹かれた。主体の毎日の生活は捕囚のそれででもあるかのように、閉塞感に満ちている。きわめて現代的な生活を描出した歌集と言えるだろう。

世界から隔絶されたこの場所でジェットタオルの風に吹かれて

職場のトイレで、洗った手をジェットタオルの風で乾かす場面。仕事をすることは世界と繋がることなのだが、場合によっては、仕事をすることで、世界と隔絶されたような感覚を抱くこともある。主体は今まさに世界から隔絶された感覚を持っている。職場で、しかもさらにトイレで。全くの孤絶感を抱いている。癒えることの無い病いのような感覚だ。

ハンガーにきのふとけふを干しながら忘れてもよいことがらを選る

洗濯物を干している場面。昨日着ていた服と今日着ていた服を並べながら、その日を思い出している。これは覚えておきたいこと、これは忘れてもよいこと、などと取りとめもなく考える。忘れてもよいことは大局的には些事なのだろうが、そう意識したがゆえに、忘れられない。主体にこれは忘れてもいい、と思われながら、そのことは記憶から無くならず、心にちくちく引っ掛かってくるのではないか。

寺に建つ句碑の新し俳聖の駄句まで句碑とされたるあはれ

芭蕉の句碑が新しく建てられた寺。読んでみるとこれは駄句だと分かる。こんな駄句まで碑にされてしまうんなて、俳聖も楽じゃない。気楽に駄句も作れない。ふと自分の作品が頭をよぎったかもしれないが、それはそれとして、明るさと軽いユーモアのある歌。芭蕉という名だけで、句の善し悪しも分からない人が句碑にしている、こんなことは他のジャンルでもよくあることだろう。

わたくしをぢつと薄めてゆく日々に眼鏡についた指紋を拭ふ

職場では自己主張しても無駄だとどこかの時点で悟ったのだろう。自分という存在をひたすらに薄めてゆく。自分という存在がかんじられなくなるほどまでに。そんな日々に、眼鏡についた指紋を拭う。生きているから身体から滲み出る脂。存在を薄めても、肉体は在り続ける。下句の具体が良いと思った。

なにもなき日々をつなげて生きてをり皿の上には皿を重ねて

大抵、誰の日々にも何も無い。誰もが何も無い毎日を繋げて生きている。食べ終わった皿と皿を重ねて洗い場に運ぶように、あるいは食器棚の中の皿と皿を重ねるように、毎日の小さな家事を積み重ねて日々を送っている。それがまさに生きるということなのだが、一首には閉塞感が満ちている。悲劇的な出来事が立て続けに起こる人生だけが辛い人生ではないのだ。

コピー機を腑分けしてゐる一枚の詰まりし紙を探しあぐねて

職場ではよくある場面。一枚の紙が詰まって、コピー機の案内通りにあちこち開けて調べても、どこにも見つからない。このままでは次の仕事に差し支えるので必死なのだが、ラチが開かず嫌になってくる。何だか自分の日常に、似ているではないか。あるいは自分の心のどこかに詰まったままの紙のようなものを感じたりもする。コピー機を「腑分けしてゐる」という的確な描写が、主体自身とコピー機を重ねて感じさせる。

五線譜にをさまるやうに生きてゐてコロナビールにさし込むライム

小野茂樹「五線紙にのりさうだなと聞いてゐる遠い電話に弾むきみの声」を想起するが、掲出歌は小野の歌にある向日性とは反対に、状況に拘束されているような感覚がある。誰かに何かを言われた訳では無いが、おさまるべきところにおさまるように生きてきて、何の変哲も無い毎日を送っている。コロナビールの口から生のライムを差し込む時も、やはり何かを型に嵌めていく手つきだ。そして少しの加虐性も感じられる。

靴紐をきつく結びつようするに縊死のやうなる葬り方で

希死念慮と思われる歌も散見する。これはすぐに外れる靴ひもをきつく結び終えた場面。その動作は縊死のようなもので、靴をもしくは自分を葬っていると捉え直す。縊死の時はこのぐらいの強さで紐を絞めるのだ、という妄想が、強い二句切れのあと、立ち上る。

獣肉と我とのあはひ一枚の薄きラップにへだてられをり

自分の身体も一つの肉である。何なら、獣肉の一種であるということもできる。食べ残した獣肉をラップで覆う。自分と獣肉を隔てるものはこの薄いラップ一つだ。決定的な差ではあるが、薄い差でもある。自分の肉の上に薄い皮膚が被っていることにも近い。命あるものと無いものの、ほんの少しの「あはひ」。「あはひ」という語の選択で、内容の生々しさが和らげられている。

純愛歌は完璧に歌ふことができた。

さういへば、若旦那とMINMIはもう離婚してゐる。

一途なる美しき愛その愛は離婚ののちも歌はれてゐる

「湘南乃風」というグループのコンサートに行った一連。妻の好きなバンドであったようだ。愛が最高潮だった時に作られた歌を観客は声を合わせて歌っている。観客の側には陶酔感があるのだろう。しかし主体は醒めていて、歌を作った二人の愛はもう終わっている。もうこの愛は無いんだ、と考えている。おそらく自分と妻の関係も重ね合わせているのだろう。コンサート会場で、主体以外一体何人の観客がそう思うだろう。そう思ったらせっかくの陶酔を冷ましてしまうことになる。現実などどうでもいいのだ。今では変質してしまった愛が、その最高の時の状態で作品の中には保存され、愛でられ続ける。愛の変質を経験した主体にも、その時の「一途」さは響く。他のどんなジャンルの作品にもあることだろう。

現代短歌社 2019.8. 定価 本体2500円+税