タクシー無線はアナログハイテクのロマンをのせて。

そこのDXが気になるあなた。ちょっとタクシー無線の話し聞いていってもらえませんか。アナログな規制業界をトランスフォームと息巻く方には特に。

1912年に開業以来、100年以上も私たちのラストワンマイルを繋いでいるタクシー。そのタクシーは1秒でも早くお客さんを迎えに行くために、大変な工夫を凝らして進化してきました。それを支えているのが"タクシー無線"と様々な車載器です。知らなくてもタクシーはいつも通りお迎えに来てくれますが、知ったらきっともっとタクシーの時間が楽しくなります。

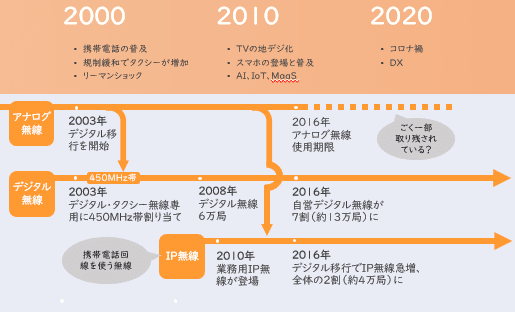

これが本記事でお伝えしたい、すべての情報を盛り込んだ年表です、これを作るのにシルバーウィークを費やしました。いきなり見せられても目がちかちかすると思うので、パーツに分けてご紹介します。(年表のPDFを本文末尾につけています。時間のない方はそちらをDLしてご覧いただくだけでも嬉しいです。)

※非常に重要なことですが、本記事は素人のモノ好きが執筆しました。各種文献にあたって愛をこめて作ったのですが、不正確な表現や誤りがあるかもしれません。お気づきの際は何卒ご指摘いたただけますと幸いです。

スカイツリーとタクシー無線

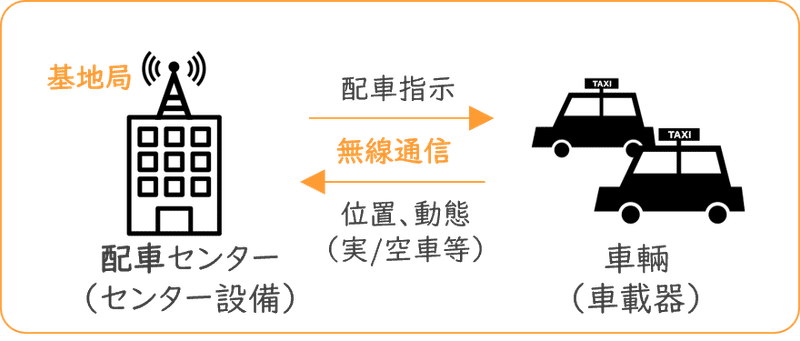

タクシーは、配車センターからの配車指示をうけてお客さんを迎えに行きます。配車センターとタクシーを繋いでいるのが無線通信「タクシー無線」です。

この基地局の設置・運用には大きなコストがかかります。一社で負担できない場合は、近くの事業者同士が共同で無線を運用する「無線グループ」が作られました。

無線の電波を広いエリアに送受信する「基地局」は、配車センターのある建物に設置されることもありますが、できるだけ建物に邪魔されない、高い場所へ設置したほうが途切れず広いエリアに無線を飛ばすことができます。

そのため、東京のタクシー無線の基地局は、スカイツリーにあるのです。知ってましたか?知らないでしょう。そもそもスカイツリーって電波塔なので、他にもテレビやラジオの電波を飛ばしています。高層ビルの多い東京で、遠くまで電波を飛ばすためには高い高い塔が必要だったのです。

電波とタクシー無線の歴史

では、スカイツリーが飛ばしている「電波」がなにかというと、携帯電話やテレビ、タクシー無線などあらゆる無線通信において、情報を載せて飛んでいく電磁波のことです。詳しくはNTTドコモが世界一わかりやすい説明をしてくれていますので、ぜひ。この電波は総務省が管理していて、周波数帯ごとに用途が割り当てられています。社会の変化にあわせて誰が何の用途でどの周波数帯を使うか、随時見直されています。そして、電波を送受信する基地局を設置し無線通信を始めるには、原則、総務省へ申請して「電波使ってもいいよ」と認めてもらう必要があります(電波法)。

総務省 周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴

例えば、携帯電話やTV放送、タクシー無線は「UHF:極超短波」です

さて、タクシー業界は、この電波を1953年に割り当てられ、タクシー無線の利用を開始しました。TV放送開始とほとんど同時期で、昭和の東京五輪の開催よりも前です。スマホだWi-Fiだ、IoTだ、と言い出す70年以上も前からタクシーは無線を使いこなしてきているのです。

タクシーの位置を把握するAVM

初めは配車センターと車輛間の音声通話で場所や状況(実車か空車か、などの動態)を確認して配車指示を出していました。ところが音声だけのやり取りでは、お客さんを待たせる時間が長くなってしまいます。何とかして配車センターで全車両の位置を把握できないかと、色んなシステムの開発がスタートしました。それがAVM(車輛位置・動態管理システム)です。

AVMは、Automatic Vehicle Monitoring Systemの略称。

運行管理室(配車室)に於いて移動する車輌の動態(車輌ID、位置、実空車、迎車、待機設定、休憩、食事、緊急、etc)をモニター可能なシステムの事。これにより、注文された利用者に最も最適な車輌を自動的に選択配車する事が可能になると同時に、車輌の一元管理が容易になった。

参照:タクシー業界用語辞典「AVM無線配車」

1970年代~80年代にかけて、サインポスト式AVMが登場します。これはタクシーが送信する信号を、エリア内に設置した「サインポスト」が受信して、有線回線経由で配車センタへ通知する仕組みです(分散受信方式)。送受信が逆転した「分散送信方式」もあります。サインポストは半径約500mの信号をひろうので、500mメッシュでタクシーの位置を把握することができるようになりました。

電波博物館「タクシーの電波利用設備の展示コーナ」分散方式AVMシステム

サインポスト式AVM(分散送信方式)の一例

この仕組み、どこかで見たことないですか??そう、そうなんです、ビーコンです。ビーコンを店舗の棚に設置して、お客さんがもつスマホが発信するBluetoothを拾うことで、お客さんの位置や動線を類推する技術がありますが、発想が同じです。タクシー、50年前から巨大なIoTじゃん....。営業エリア内にサインポストたてて、それに有線も引いて、と考えるとめちゃくちゃ大変そうです。つまり、それだけ稼いでいたんだと思います、バブル時代のタクシー業界!

他にも、現在地をタクシー運転手自身がボタンで登録する「半自動方式AVM」なども登場しました。サインポストの敷設が不要なので大幅なコストカットになったらしい。

さらに、90年代にはCTI(発信者の電話番号と情報を表示する技術、ナンバーディスプレイ)を組み合わせたシステムが登場します。常連さんから電話を受けると、即座に電話番号をデータベースに照合して、お客さんの"いつもの住所"を呼び出し、それに対して最も近い位置にいる車輛を特定することが可能になります。つまり、配車センターの電話が鳴って、オペレータが受話するときには迎車にいく車の候補が表示される仕組みです。お客さんから情報を聞き取った後に車輛位置を確認していた頃と比較すると圧倒的にスピーディーに対応できるようになったでしょう。ただしこの画期的なシステムは、携帯電話の普及とともに、陳腐化していきます。

タクシー無線のデジタル化

タクシーの台数が増えるにつれ、タクシー無線の利用も増加し、周波数帯がひっ迫しました。また、従来の通信方法では、位置情報の送信だけに15秒を要し、しかもその間は音声通信も停止するため、とても不便でした。業界の発展とAVMのさらなる高度化のためには、これまで使ってきた無線通信方式(アナログ無線)では限界でした。

そこで送信情報量を増やせる「デジタル無線」への移行が決まります(最終的に総務省が電波政策全体を鑑みて「2016年までにはタクシーはアナログ無線を手放しなさい」と決めました)。

デジタル化とは、テレビ放送の「地デジ化」と同じです。各家庭が2011年に向けてテレビを買い替えたと思いますが、タクシーの場合はこれまで構築した基地局やシステムの刷新が必要になるため、非常に大きな投資を迫られます。2003年から徐々にデジタル移行を開始し、大変な苦労と工夫があったと思いますが、ついに2016年には大部分の事業者のデジタル化が完了します。

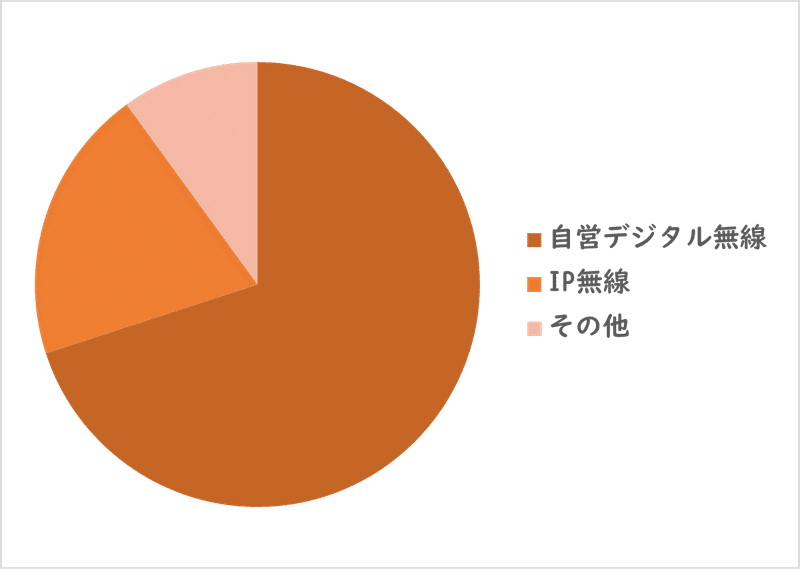

ただし、デジタル無線へ移行したのは全体の7割ほどで、2割は「IP無線」を採用しました。

これはタクシー無線(の周波数)を使わず、携帯電話の回線をつかった無線機を利用します。

IP無線の特徴は携帯電話回線のため、全国どこでも使えることです。一方でタクシー無線は営業エリアをカバーできる程度の規模で基地局を設置・運用しているため、基本的には営業エリア内でしか通信できません。新たな基地局に投資して自前運用するのか、初期投資を抑えて広いエリアをカバーするIP無線へ移行するのか、判断が分かれました。

「その他」には、「MCA無線」等が含まれます。MCA無線とは、共同利用のための業務用無線で、通信エリアは全国です。防災無線として行政機関が採用していたりします。自社で基地局の初期投資や運用を行わずに済み、全国で利用可能なので、経営目線ではIP無線と似ています。IP無線の登場が2010年なので、それ以前に自営無線をあきらめる場合はMCA無線が採用されていました。

AVMのGPS連携とその他の車載機

無線のデジタル化が進む少し前、GPSが登場しました。80年代のサインポスト方式の精度は数百m単位でしたが、GPSでは1m単位の精度で位置情報が得られます。そして通信技術がデジタル化したことで、通信速度と頻度を一気に上げられるように。現在のAVMは1秒に1回以上の頻度で、位置と動態情報をセンター(基地局)へ送信しているものもあります。走行中の車は、2秒で30mも移動してしまうので、正確な位置を把握するためには高頻度で位置情報をキャッチする必要があるのです。

東京のタクシー無線局は、最低でも400台の車輛と通信しています。位置と動態情報という限られたデータ量ではありますが、毎秒400台との通信は、業務用無線の中でも最も高負荷な利用形態でしょう。

あとは決裁端末も重要です。いまだに地方のタクシーだとクレジットカードが使えないこともあって、乗車時にドキドキしながら確認することがありますが、違いはどんな決裁端末を搭載してるかどうかなんですよね。キャッシュレス決裁は手数料をとられてしまうので現金の方が嬉しいと考える事業者さんもいるようです。

決済端末も地味に進化を続けていて、クレカから交通系などのICカードにも対応したり、さらにQRコード決裁も可能になったり、タクシーメーターたと連携したり。

そう、忘れてはいけないタクシーメーター!これは法律で義務付けられており、全てのタクシーに必ず搭載されています。1912年に日本初のタクシーにもタクシーメーターが取り付けられていました(というかメーターがついているものがタクシーと定義されています)。初めは距離から料金を表示するだけのメーターでしたが、タコグラフ(速度記録計)の機能も付加されて運行記録を残すようになったり、領収書のプリンターがついたり、進化しています。

配車アプリの登場でかわるタクシーの車載システム

2011年、日本交通が配車アプリを世に送り出しました。これまでタクシーを呼ぶには電話するしかなかったのに、スマホでぱっと呼び出せるようになり非常に便利になりました。当初は対応エリアも限られていましたが、順次、全国へ拡大。さらに決裁機能も搭載し、降車時の精算の手間が無くなりました。

配車アプリが普及途上の2015年頃のタクシーが一番ガジェット満載だったと思います。タクシーメーター、AVMの移動局(車に乗せる方の無線システム)や決済端末、カーナビ、ドラレコ、さらにJapan Taxi(現Mobility Technologies)の配車アプリ用のタブレット....。ところが現在は配車アプリのタブレット端末がカーナビ、マルチ決裁端末、AVMの一部機能を兼ねるようになってきています。どんどん運転席周りはすっきりしてきました。スマートになっていくのは素晴らしいことなのですが、ちょっと寂しい気もしてしまいます。

配車アプリについてはわずか10年の歴史ですが、進化スピードが速く、書くべきことが大変多いため、次の投稿でまとめたいと思います。なお、都内在住時代(3-4年前)に便利でよく使っていたのはJapan Taxiアプリ(現Go)ですが、KM系列の「フルクル」も大好きでした。迎車代のかからない、ゆるいタクシーマッチングアプリ。しかもスマホをふるって行動がかわいい。

つまりタクシー無線はアナログハイテク

タクシーはおもてなしを目指してハイテク化を突き進んだ結果、規制業界らしいアナログな雰囲気を醸し出しつつも、独特なハイテクが支えるサービス業となったのです。私はあの狭い空間にぎっしり詰まった機器たちのことを知れば知るほど、アナログハイテクのとりこになりました。

仕事柄、DXだIoTだAIだ、みたいなキーワードに囲まれていますが、身近なアナログハイテクに気づくたび、そこに詰まった先人の知恵と工夫に心が震えます。もっとスマートに、を目指してDXに邁進しつつも、既存のシステムに詰まった思いや知恵を削ぎ落してはいけないと思い出させてくれます。温故知新。だから私は忙しいときほどタクシー無線について考えてしまいます。

私が手間暇かけて作った年表のPDFを置いておきます、ぜひ拡大してゆっくりご堪能ください。

ーーー

今回は紹介しきれなかったのですが、TOYOTAのJPN-Taxiというタクシー専用に開発された車がありますよね、初めてこれに乗ったときにすごく感動しました。タクシーは移動だけじゃなくて空間もサービス体験として提供しているのか、と。もっとこの車のことを知りたいと思っていたところ、日本交通の川鍋会長(配車アプリの生みの親)が開発に関わっていたことを、noteで知りました。胸が熱くなる・・!

ーーー

参考資料

古いAVMをもっとしりたい方には、

新潟通信機㈱ 製品年表

2010年代のAVMに興味がある方は

富士通テン(現デンソーテン) AVMシステム

タクシー無線のデジタル化について簡単にまとまった情報が欲しい方は

電波タイムズ 『デジタルタクシー無線』/デジタル化移行を達成し、タクシー無線の高度化AI化めざす

そもそもタクシー業界全体を見渡したい方は

(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会 TAXI TODAY in Japan 2020

その他、一連の参考資料はExcelにまとめています、欲しい人(これ欲しがる方いた、ぜひ直接お話ししたいです・・)がいたらぜひ見てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?