フリーランス助産師はやめとけ?需要・将来性をデータとイラストで可視化してみた【市場分析】

どもー。

分析太郎です。

今回は助産師の

市場分析レポートです。

仕事の将来性を把握する上で

市場分析は必要不可欠です。

起業するにせよ転職するにせよ、

将来性を把握しておかないと、

キャリア選択で痛い目を見ます。

なので分析太郎が、

データとイラストを駆使して、

将来性を分析しました。

それでは、見ていきましょう。

【※1】

本記事は、

フリーランスとして助産師に

なりたい方に向けて作成しました。

【※2】

こちらの記事は1件購入ごとに

300円値上がりするよう

設定されています。

おかげさまで、

記事の総購入数が100件を超えました。

値上がりして閲覧不可になる前に、

早めのお買い求めがお得です。

助産師の将来性

まずは需給バランスを理解する

前編では、助産師業界の

将来性を確認していきましょう。

その前に、需給バランスについて説明します。

世の中には様々な市場があり、

その中でお金が取引されています。

そして市場の中には、

供給(事業者)と需要(お客様)が

存在します。

これらを釣りで例えるなら、

市場=釣り堀

供給=釣り人

需要=狙っている魚

と言えます。

そして、需要と供給にはバランスがあります。

イラストにするとこんな感じです。

本レポートでは、

助産師市場が4つのうち

どこに分類されるかを、

行政機関と業界団体のデータを

フル活用して考察していきます。

それでは、本題に話を移しましょう。

助産師市場の供給の推移

まず初めに、

助産師市場における

供給の推移を確認しましょう。

助産師市場における供給者とは、

もちろん助産師のことですね。

衛生行政報告例(厚生労働省)の

報告によれば、2020年の助産師数は

37,940人、推移は増加傾向でした。

グラフを作成しました。

出典:衛生行政報告例(厚生労働省)

人数は着実に増加しているようです。

特に2006年以降から、増え幅が

大きくなっている印象です。

表にまとめるとこんな感じです。

出典①:H16 保健・衛生行政業務報告(厚生労働省)

出典②:H18 保健・衛生行政業務報告(厚生労働省)

出典③:H20 保健・衛生行政業務報告(厚生労働省)

出典④:H22 衛生行政報告例(厚生労働省)

出典⑤:H24 衛生行政報告例(厚生労働省)

出典⑥:H26 衛生行政報告例(厚生労働省)

出典⑦:H28 衛生行政報告例(厚生労働省)

出典⑧:H30 衛生行政報告例(厚生労働省)

出典⑨:R2 衛生行政報告例(厚生労働省)

やはり2000年代後半から、

増え幅が大きくなっていますね。

2020年は2018年比で1,029人(2.8%)

増加しています。

そしてこの推移が続けば、

2030年に助産師は40,000人を超えます。

グラフを作成しました。

※実測値から指数平滑法により計算

出典:衛生行政報告例(厚生労働省)

なるほど、助産師は増えていると。

では、産婦人科関連の

お医者さんの推移はどうでしょうか。

・産婦人科医

・産科医

・婦人科医

上記3つのお医者さんの数が

増えているかどうかも確認しましょう。

表グラフを作成しました。

出典①:H8 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典②:H12 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典③:H16 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典④:H18 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑤:H20 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑥:H22 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑦:H24 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑧:H26 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑨:H28 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑩:H30 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

出典⑪:R2 医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省)

少しずつですが、

助産師と共通した業務の

お医者さんも増えているようです。

少なくとも、減ってないことは

間違いありません。

では、

病院や診療所の推移は

どうなっているでしょうか。

それぞれ確認していきましょう。

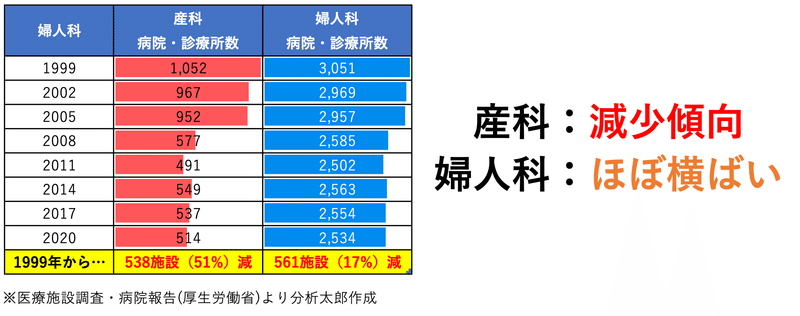

まずは産婦人科からです。

表を作成しました。

出典:医療施設調査(厚生労働省)

産婦人科の病院や診療所は

減少傾向にあるようです。

続いて、産科と婦人科です。

表を作成しました。

出典①:H11 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典②:H14 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典③:H17 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典④:H20 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典⑤:H23 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典⑥:H26 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典⑦:H29 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

出典⑧:R2 医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省)

産科は減少傾向、

婦人科はほぼ横ばいで

推移しているようです。

どうやら、

先生の数は増えているもの、

病院や診療所の数は減りつつあるようです。

これはどうやら、

厚労省の取り組みによる

もののようです。

話がそれましたね。

供給のデータを

簡単にまとめると、こうです。

助産師の数は増加傾向。

診療所・病院数は減っているが、

産婦人科医・産科医・婦人科医も微増傾向

つまり、

助産師市場の需給バランスは、

供給に傾きつつあるのではないでしょうか。

では、需要はどう

推移しているでしょうか。

確認していきましょう。

助産師市場の需要の推移

それでは、

助産師市場の

需要を確認しましょう。

ここでの需要は

子どもの出生数と

定義します(分娩数はデータが

見つかりませんでした…)。

人口動態調査(厚生労働省)によれば、

2022年の出生数は約77万人、

推移は減少傾向でした。

グラフを作成しました。

出典①:人口動態調査(厚生労働省)

出典②:R4 人口動態統計月報年計(厚生労働省)

ものすごい勢いで減少していますね…。

特に2022年は、出生数が80万人を

切ったということで話題になりました。

兵庫県明石市が実践したような

少子化対策を打たないことには、

今後も出生数は減り続ける一方でしょう。

ちなみに、

内閣府の将来予測でも、

2060年までは減少が続く見込みです。

グラフを作成しました。

出典:H24 高齢社会白書(内閣府)

ご覧になって頂くと分かる通り、

2025年の予測値は78万人でした。

ですが、2022年時点で既に77万人

になっています。

出生数50万人を切るのは

20年前倒しになるという試算も

出ています。

この傾向は、

助産師の仕事そのものの価値に

大きな影響を与えかねません。

ちなみに、

合計特殊出生率も

減少傾向にありました。

グラフを作成しました。

出典:人口動態調査(厚生労働省)

分娩に関わる業務の方にとっては

かなり痛手ですね…。

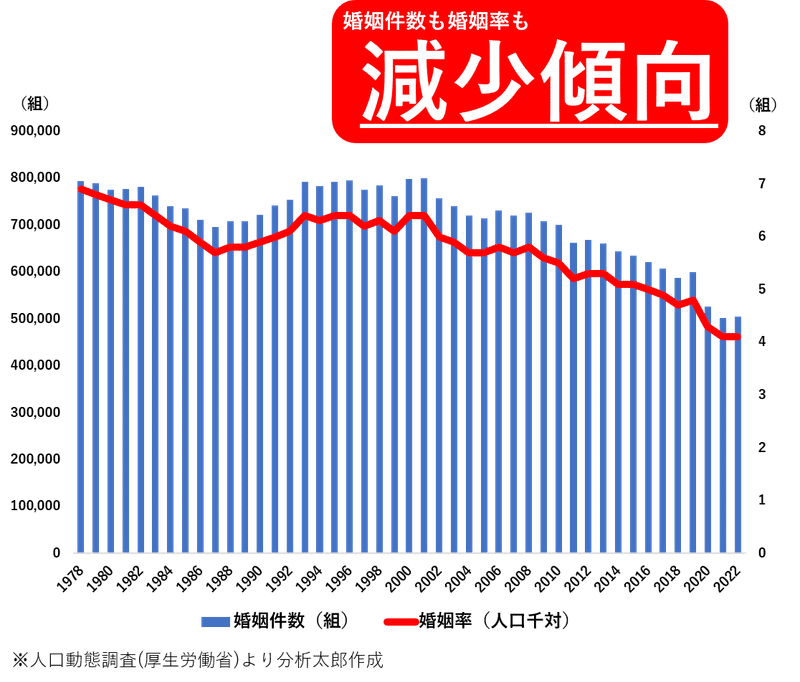

さらに、

婚姻件数も婚姻率も

減少傾向にあります。

グラフを作成しました。

出典:人口動態調査(厚生労働省)

基本的に、

結婚する人が増えないと

当然出産の機会も増えませんので、

(フリーランス)助産師にとっては

かなり痛手ですね。

需要のデータを

簡単にまとめると、こうです。

出生数、出生率ともに減少傾向。

2060年まで減少は続く見込み。

婚姻件数、婚姻率も減少傾向。

さて、データが出揃いましたね。

それでは、結論に入ろうと思います。

分析太郎の結論

まとめると、

助産師市場の

需給バランスはこうです。

供給:助産師の数は増加傾向。診療所・病院数は減っているが、産婦人科医・産科医・婦人科医も微増傾向

需要:出生数、出生率ともに減少傾向。2060年まで減少は続く見込み。婚姻件数、婚姻率も減少傾向。

結論を出しますね。

冒頭の需給バランス四分類で言えば、

ここに当てはまりつつあるのでは

ないでしょうか。

釣り堀(=助産師市場)の中で、

釣り人(=助産師)は増えているが、

魚(=出生数)は

減少していることから、

このような結果になりました。

ですが、

助産師の新たな働き方も

生まれています。

今後は、

個別の妊婦さんやお母様方への

手厚い支援を提供することが

助産師が活躍する道と言えるでしょう。

それでも現場は深刻な人手不足

しかしながら、

現在助産師や産婦人科医は

深刻な人手不足となっています。

様々なニュースや記事で指摘されています。

人手不足の主な原因は下記です。

・過酷な労働環境

(当直や深夜の緊急呼び出しが多い)

・労働に対価が見合っていない

・訴訟件数が多い

(医師一人あたりの訴訟割合は産婦人科が最多)

・高度診療の需要増にあたり、

対応できる人材が少ない

(体外受精や高齢出産など)

今回、マクロの視点で

助産師の需給バランスを予測しましたが、

ミクロの視点で見た場合、

現場はまだまだ助産師を

必要としています。

日本の周産期医療は

全世界でもトップクラスの安全性を誇ります。

我々は、それを当たり前と思うのではなく、

心から感謝する必要がありますね。

彼らがいてくれるから、

僕らは安心して子供を生むことができます。

国は少子化を阻止しようと思うなら、

助産師や産婦人科医にももっと手厚く

補助を出してください。

いかがでしたでしょうか。

今回は、助産師の市場分析を行いました。

ただ、これは日本全体の需給バランスであり、

当然ですが地域によって偏りが生まれます。

日本は他国と比較しても、

地域によって文化が特色が

段違いに異なります。

助産師の数や出生数も、

当然地域によって異なります。

従って、

日本全体だけでなく、

さらにお住まいの地域についても

詳しく分析する必要があります。

そこで後編からは、

助産師市場のレッドオーシャン・

ブルーオーシャンな都道府県を

特定していきます。

都道府県ごとの助産師一人あたりの出生数を求めました

お住いの地域はいかがでしょうか

お住いに地域はどこに分類されているでしょうか

偏差値もつけてみました

お住いに地域はどこに分類されているでしょうか

全業種の資料がいつでも読める

メンバーシップもやっています。

幅広く知識を吸収したい方は

こちらがメリット大きいです。

皆様の安定的なキャリアを、

心より願っています。

ここから先は

¥ 500 (数量限定:残り 50 / 50)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?