【名作映画感想】第5回『紅の豚』

こんにちは、buchizashiです。

超個人的映画感想録、第5回は、スタジオジブリ制作、宮崎駿監督脚本、1992年公開のアニメーション映画『紅の豚』です。

説明するのすら野暮ったいくらい国民的に周知されているスタジオジブリ作品ですが、私も幼い頃からファンであります。

宮崎駿監督の作品では、その多くが相手を子供に向けて作られている物が多い中、この「紅の豚」や「風立ちぬ」(まあナウシカやもののけ姫なんかも捉え方ひとつですけど)はかなり大人に向けて作られた作品に感じられます。

第5回にこの映画を選んだ理由は、先日この映画の主役ポルコ・ロッソ役を演じた俳優で声優の森山周一郎氏がご逝去された事を受けて、見直したからです。

森山様。とてもとても素晴らしい演技を我々に見せていただき、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り致します。

個人的な思い出としては、初めて作品に触れたのは小学生の時、親戚にスキーを習いに行った夜、こたつに入りながら皆でビデオで見た記憶が鮮明に思い出されます。その時はこの映画の表面的な楽しさしか分かりませんでしたけど、芯の魅力をしっかり味わえるようになったのは大人になってからでした。気づけばジブリ作品の中でも個人的に好きな作品の上位に食い込んでいました。

ジブリ作品を取り上げるのは正直怖い部分があります。熱狂的なジブリファンはたっくさんいて、その熱量はハンパ無いですからね。細っかい設定や監督のインタビューなんかも事細かく調べていらっしゃるので。そんな方々にお見せするには恥ずかしい限りで、当たり前の内容だったり、筋違いの内容だったりとお叱りを受ける可能性も高い気がします。

まあ、いつかは通らねばなるまいと。いつも通り一つの映画として、個人的に味わい直せればと思いますー。お手柔らかにお願いしますね。

・あらすじ

・まだ見ていない方への見どころ

・個人的考察

・まとめ

の順で、行ってみましょうー。

あらすじ

第一次世界大戦が終わり平穏を取り戻しつつも、不況の足音が近づくファシスト政権下のイタリア、アドリア海。真っ青な海と空が美しい国の空には″飛空艇″が飛び交っていた時代の物語。法に囚われず自由気ままに盗賊になるもの、政府には属さず賞金稼ぎとなるもの、愛国心を履き違えた政府の下で空を飛ぶもの、かつて戦争に赴いていた男達はお互いの矜持を保ちながら、自身の人生を歩んでいた。元軍人の賞金稼ぎ、ポルコ・ロッソ(声:森山周一郎)は醜い豚の容姿をしながらも、真っ赤な飛空艇を乗りこなし、実力一本でその名を轟かせ、一際自由を謳歌していた。人は彼を『紅の豚』と呼び、尊敬と畏怖を集めていた。ある日、空賊同士の組合″空賊連合″は仕事の邪魔ばかりするポルコの活躍を阻止すべく、アメリカから凄腕パイロット、カーチス(声:大塚明夫)を用心棒として雇い、悪巧みを進める。ポルコの幼馴染の未亡人、マダム・ジーナ(声:加藤登紀子)の店、ホテル・アドリアーノでポルコとカーチスは出会う。。。。アドリア海を舞台に、ロマンと愛に生きた時代の人間達のドラマをスタジオジブリが総力をあげて描く。

監督/脚本/原作

宮崎駿

製作

鈴木敏夫

製作総指揮

徳間康快 利光松男 佐々木芳雄

出演者

森山周一郎

古本新之輔

加藤登紀子

岡村明美

桂三枝

上條恒彦

大塚明夫

関弘子

稲垣雅之

音楽

久石譲

主題歌

加藤登紀子

「さくらんぼの実る頃」

撮影

奥井敦

編集

瀬山武司

制作会社

スタジオジブリ

製作会社

徳間書店

日本航空

日本テレビ放送網

配給

東宝

公開

1992年7月18日

上映時間

93分

製作国

日本

配給収入

28億円

あらすじ 自記、スタッフ情報 Wikipedia参照

まだ見ていない方への見どころ

〜″過去″の作品を″今″観るという事〜

まだ見ていない方、これからご覧になられる方に向けてですけど、い、いますかね??全く知らないという方は少ないのではないでしょうか?

年1で金曜ロードショーでやってる気がしますので、何となくの雰囲気くらいはご存知の方が多いのではないかと思います。子供の時に見たっきり、な方はそこそこいるんじゃないでしょうか?他のジブリ作品に比べると、確かに地味な印象を受ける人も多い気がします。

しかしながら、そんな方たちこそ、この映画を見るのに1番適していると思うんですね。なぜかというと、もう見てしまった我々には、公開当時の気持ちや感動を得る事は難しいからだと思うんです。

何となくこの作品の雰囲気を知っちゃってから見るのと、全く知らずに見るのとでは、やっぱり何か得るものは違うと思います。それでいて、現代に生まれてから大人になるまで全く情報を入れずに育つためには、今の日本においてスタジオジブリは大きすぎる存在になってしまったのではないでしょうか?

公開前、予告が出て期待を膨らませた当時の観客の気持ち。公開して初めて見た時の驚きと喜び。昔の作品を見る時はそれらを忘れてしまいがちです。と、いうか、物理的に感じるのが難しいわけです。

ましてや公開当時、「大人目線でジブリを見る」経験は当時何人いたんでしょうね?(ジブリの変遷としてナウシカ、ラピュタ、トトロ、魔女宅で「子供映画」としての地位が確立されてきた頃合いでしたでしょうから、「子供連れで一緒に見た」ではなく、「大人1人で見に行った」方って結構な映画ファン、ジブリファン、アニメファンだったんじゃ無いかな〜と勝手に想像。)

時代が経ってしまった大ヒット作を振り返るって、なかなか当時の感動をそのままに自分の中に再現するのは難しいものだと思うのです。それはすごくもったいないような気もします。是非フレッシュな気持ちで見返せればと思います。そのためには、映画本編を見る前に、予告編からご覧になられる事をオススメしますね。DVDの特典には大抵付いてます。当時のファン達と同じ目線から入っていけば、ジブリの仕掛け通りにズブりズブりはまっていける気がします。

「特報」いいですよねえ。

映画の出来とは別に(この作品は良作ですよ?)

予告編ってとても心躍るんですよ。

いつか予告編だけにフォーカスを当てた特集を書きたいです。

後ほどネタバレありの感想で書きますが、この作品、ひとシーンひとシーン、何でも無いようなことを丁寧に丁寧に描いた作品だと感じます。それは現在の派手な空中戦シーン、アクションシーンとはかけ離れた地味さであります。豚が飯食ったり、女の子がボケーッとしたり、ぼーっとタバコふかしながら川を眺めたり。。

しかしそれらを省かず描くこの作品は、当時の空気感をまといながら、キャラクターがスクリーンの中で間違いなく「実在する」感覚を我々観客にもたらしてくれます。「絵の説得力」と言うべきでしょうか?描かれているのは空中活劇でありながら、人生であり、時代であると思いますし、その情緒深さを味わわせてくれるのがジブリ作品の魅力と言えましょう。

古くさくて、子供の頃に見たきりの大人方。本当に情報網をかいくぐりここまでノー情報で来れた幸運な大人の方。是非予告編をご覧いただいてからこの作品を楽しんで頂ければと思います。

※※※ここからはネタバレ要素を含みます※※※

※※※是非作品をご覧になられてからご参照ください※※※

個人的感想①

リアルでありながらファンタジー

~マンマユート団が引いたフィクションライン~

皆さんいかがでしたでしょうか?定期的に見ている私も、さすがに心年齢がポルコに近づいてきてか、染み方が深くなってきました。大人達の楽しさ、寂しさ、不条理さと、それを受け止める寛大さ。ジーナ曰く「ここではあなたのお国より、人生はもうちょっと複雑なの」の台詞は個人的ベスト台詞ですけど、20台には、っていうかカーチスには伝わらないだろうかなあ、とシミジミ思った次第です。それもまた人生 by 美空ひばり。

劇中のポルコとジーナは37歳かそこらだそうで、、、

いや年齢の割に渋すぎだぜ。。。

さて、先ほど書きましたが、何でも無いことを丁寧な描写で綴る物語は、フィルムの中に当時の空気感ごと確かに実在しているかのような感覚に浸らせてくれます。エンジンを回すのも手動で一苦労、木製の戦闘艇を作るのも手作業で一苦労。野暮な映画ならそこをスローでプレイバックする程度で終わらせるところを、省略せずに描き込みます。

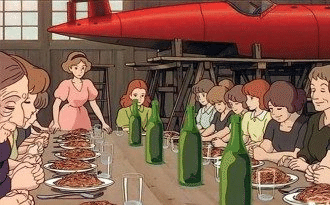

戦闘艇を作るシーンだけならまだしも、従業員が飯を食うシーン。

全ての活力は飯にあり。

こういう所を省かないから、絵の中に”生活”があり、”時代”があり、”人”があるんだよね。ブラボー。

余談ですけど、”大人の為の”と先ほどから申し上げておりますが、この物語の”大人達”は”子供の心を持った大人達”(特に野郎は皆)である印象を受けます。

飛空挺乗りは勿論、ピッコロ社社長もそう、エンドロールの豚達もそう、頭脳は子供・身体は大人な逆コナンがいっぱい出てきます。そういう子供が盛り上がる要素をちゃんと外さないんですよね。予告にも「戦争は嫌いだけど、かつて戦争ごっこは好きだった大人達へ」向けている事ははっきり明示されておりました。

して、飛空挺周りの話ですけど、マシンの不調故にライバルに倒され大破してしまうマシン。より強力なエンジンに載せ替え、改造し、パワーアップ!そして一度は破れたライバルを倒す!この話の構成は少年誌によくよく出てくる作りでは無いでしょうか?燃えるんですよ、少年心は、復活劇とリベンジに。

「やられる→パワーアップ(修行or改造)→復讐」

やられたらやりかえす倍返しだスタイルが男の子ははとっても大好き。

話を戻します。そういった丁寧な描き込みがこの映画のリアルな部分を描き出す反面、時代は第一次世界大戦後の不況にあえぐイタリアで、ファシスト政権下で、戦闘艇同士の戦いが描かれるわけですから、血なまぐささが計らずも出てしまう可能性は充分あるわけです。

ポルコ自身がそこから身を遠ざけたように、この映画を描いた宮崎駿監督も描きたくない要素であったと思います。かつて鈴木プロデューサーが担当した予告編を宮崎監督が見て、派手な戦闘シーンだけにフォーカスを当てられた作りになっていたため激怒したというエピソードを聴いたことがあります。(正確な出展が明示出来ずにすみません。制作記者会見での一幕のようです。詳しくはネットで検索してみてください。)

あくまで描きたかったのは、当時の舞台と地つなぎのファンタジーを描きたかったのではないでしょうか?事実映画を見た私たちはそういった血なまぐささをこの映画からは感じることが出来ませんでした。うまく隠してくれたのです。

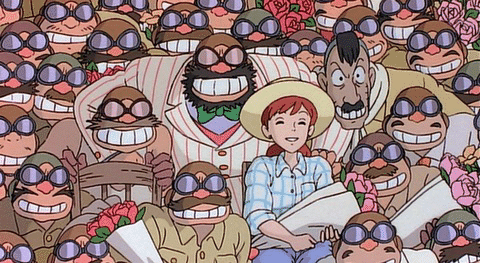

では一体誰が隠してくれたのか。この映画のテンションを決定づける立役者、それがマンマユート団です。

俺は、、、こいつらが大好きだ、、、

鈍調ではありながら物語は一定のシリアスさを保ちつつ進み出しますが、ピンと張った緊張を彼らの一言が全てを解き放ちます。

「ホントに全員連れてくんですかー?」

「バカ、仲間はずれを作っちゃかわいそうだろうが!」

このチャーミングなズッコケ台詞の後に、この映画から不穏な空気感はほぼ吹き飛びます。たとえゲシュタポが出てきたりしても、どことなく死人は出ないんだろうなという空気になります。だからこそと言うか、あの船の墓場のシーンがシリアスに張り詰める。テンションの落差が染み入るわけですよね。

マンマユート団はこの映画のフィクションライン(映画の中の虚実の線引き、魔法は使える世界線なのか、空は飛べるのかとか、その映画が何処までフィクションを描くのかの基準)を決定づける、力強い存在となっています。

すなわち、宮崎監督が描きたかった”ファンタジー”と”当時のリアルな時代感”がうまく調和を取りつつ物語を進められるのは、マンマユート団のおかげと私は考えます。大した男だ。

デリカシーのなさはさておき、

この男は人生のモデルケースの一人だったりする。

個人的感想②

「こうなれば、こうなる」説得力

~作品から物理を学ぶ~

おおそれたサブタイトルをつけてますが、私高校は生物選択ですし、物理の”ぶ”の字もわかりません。そういうことではありません。

キャラクターの動作においての因果応報というか、「こうなれば、こうなる」が解る表現作りって、昔からとても面白いなと思うし、そこに台詞をわざわざつけなくても良くなる非常に重要なポイントだと思うのです。

どう伝えて良いか難しいのですが、一番わかりやすいのは「トムとジェリー」です。

みなさんご存じの通り、トムとジェリーは無声アニメーションです。ただひたすらトムとジェリーがけんかするわけです。お互い、実際の世界で行ったらほぼほぼ命は無い行為を繰り返します。

バットで殴る→コブがこんもり出来る。アイロンに頭からぶつかる→顔がアイロンの形に変形する。大砲の弾を飲み込む→しっぽまで大砲の弾が引っかかり倒れる。。。。。

書いているだけで気の毒になってきました。これらほんの一部ですけど、キャラクターの動作に対しての結果が子供でもたやすく理解出来るような作りになっており、そこに個性的な変化が生まれるので”ギャグ”として成立するわけです。「こうなれば、こうなる」をシンプルかつ丁寧に描いているので台詞無くとも笑えるわけだと思うのです。(へたにカメラをそらしたり、カット割りなんかしてたら、一連の動作がわかりにくくなっちゃってこういったことは出来ないんですよね。)

身体を張って因果応報、この世の理(フィクション)を教えてくれるトム。

いつもごくろうさまです。

今回の紅の豚においても、先ほど述べた丁寧な作り込みはここの部分でも生きて来ていると思います。皆さん大好き戦闘艇のシーンはほぼほぼそうだと思いますし、特に際立つのは中盤最大のポイント「ポルコの戦闘艇完成~ミラノ脱出」シーンだと思います。

鳥肌シーンですよね。子供の頃からこのシーンは好きでした。

久石譲氏の音楽もまたいいんですよねー。

私も勿論、皆さんのほとんどがそうだと思うのですが(詳しい方がいましたらごめんなさい。)、観客のほとんどが航空力学や飛行艇の仕組みについて詳しく知っているわけではないと思います。しかしこのシーン、何が問題で、何をして、どうなるかがちゃんとつながって見えてくる作りになっている気がします。

馬力が強すぎて?機体のコントロールが効かない、

テスト飛行をしていなくて機体の変化をポルコが掴めていない。

(テスト走行する暇が無い)

↓

うまく水面から離れられない、

離れられないから橋の下を危険に進むしかない。

↓

そのためにフィオが同乗しており的確に状況を教えてくれる、

新しくつけた装置「タブ」を使って倒れた機体をなんとか水平に戻す。

↓

感をつかんだポルコ、一度機体を確認したいフィオ、

無い時間、

離水を決断するポルコ、無茶と判断するフィオ。

↓

無理やり離水、ポルコの熟練の腕により無事ミラノ脱出

激戦を終えて、親指一つたてるだけ。。。。。

決まったあああーーー!

HOOOOOOOOOO!コンビの絆ここに確立なシーン。

上記が飛行機工学、航空力学的に正しいかどうかはわかりませんし、そこが問題ではありません。あくまでど素人の我々は問題の理由とその解決と必然性を順序立てて描いてくれるため、このシーンが理解に苦しむ事はありません。(もしかしたら詳しい人だと違和感あるんですかね?)長い説明もありません。「こうなったら、こうなる」説得力作りがいかに大事かというのがよくわかる素晴らしいシーンでした。

個人的感想③

豚の魔法

~映画における”謎”の扱い方~

いきなり余談ですが、私は映画における設定・ディテールの部分にぐっとフォーカスを当てて謎を解き明かしていくということは、場合によっては野暮と考えてしまう気持ちがあります。。少しだけ。。

映画における”謎”はナゾのままで楽しめるし(良作はですよ?)、すぐ解けない事を作り手が意図的に狙っている場合もあると思うからです。”謎”のまま話を進めたいからナゾにしている場合も多い気がするのです。

中には”謎”を投げることそのものが目的化した映画もありますし、それを拾ってナゾ解きするのが楽しみという人もいて、それもひとつの映画の楽しみ方とは思います。(気をつけたいのが、作り手はナゾの答えを作ってない可能性があることですよね。たくさん考察動画があがっているエヴァとか、どうですか?”答えは皆さんの中でどうぞスタイル”にしている部分は多く、本当に作り手は答えを用意しているのでしょうか?新作に期待。)

話が逸れましたが、とはいえ紅の豚の考察をする以上はこの部分に触れておかないと皆さん読んでくれないかもという自意識過剰が芽生えたので書き記してみます。(熱狂的ジブリファンの方はここの考察如何で、私の読解力を試していらっしゃるかもしれないし、、、とか思ってみたり。。。考えすぎ?)

そういうことは人間同士でやんな、

とポルコに一蹴されるかも。。

さて何故ポルコは豚になったのか。ジーナ曰く、それは「魔法のせい」とのこと。では誰が、誰にかけた、どういう魔法なのか?

恐らくホテルアドリアーノの壁に掛かったポルコの顔をつぶされた写真、人間に戻ってしまっている二つのシーン、エンドロールの豚達にヒントが隠されている気がします。

しつこいようだが、わかんないままでも全然いいのよ。

それでこの物語の方向性は変わらないし。

これらを元に考えた私なりの考えです。(間違えてたらごめんなさいね。。)

恐らく魔法をかけたのはポルコ自身なのではないでしょうか?きっとホテルアドリアーノの写真の顔を潰したのは、ポルコ自身でしょう。

ポルコは人間の世界(元人間のくせに)と酷く距離を取って詰め寄ろうとはしません。忌み嫌っているような発言も目立ちます。

フィオと出会い、人間も悪くないと思えてくるとこぼすポルコ。

逆に言えば、ポルコの”人間世界への軽蔑”が伝わってくる。

″人間との心の距離″が、一見人間界では忌み嫌われる醜い象徴として扱われる豚の姿に変えたのではないでしょうか?汚いから見ないで!という拒絶。いわゆるATフィールドですね。(エヴァの話題を出したのでつい例えで使いました。。)

新世紀エヴァンゲリオンより

「心の距離を物理的に表現したもの″ATフィールド″」

まさかポルコの魔法と一緒とは思わなんだ。

愛する空の世界で友を失い続ける喪失感と孤独

しがらみばかりの世界で自由に空を飛べない苛立ち

正直にジーナへの気持ちを打ち明けられない気恥ずかしさ

どれか1つというよりかは重なった何かが、自分を人間の世界から離したいという気持ちを芽生えさせたのでは無いでしょうか?

写真の顔を塗り潰すと、ポルコは豚になっていた。。。か?

(余談ですけど、写真に写ってた他の三人は、かつての友であり、かつてのジーナの旦那達でしょうか?ポルコの性格上、ジーナに恋をしていても友に譲ってしまうんだろうなあ。。。不憫な奴よ。。。ジーナも身内でまとめすぎじゃ無い?)

そんな予想をより深めるシーンが、人間に戻ってしまうシーンです。

しぶ。かっこよ。

暗くない?サングラス外そうよ。

フィオが寝てる間、明日の決戦に向けて銃弾を確認するポルコ。フィオの為、というか″他人の為″空を飛ぶ準備をする、それは久しく無かった人との心の距離が詰められる瞬間。フィオが寝てると思い、誰にも見られていない安心感からか、うっかり魔法は解けてしまった。。。?フィオが起きるや否や豚に戻る。

さらにラスト、激戦を終えてフィオと別れを告げる。(こっちの世界と君の世界は違うんだよーと、堅気と渡世のように言っていたけど、ホントはは人と近づくのが怖いのでは?)旅立っていくジーナの飛空挺。そしてフィオからのキス。

空の男としての一つの充足感を感じつつ壮大な景色を眺めると、ほんの少しだけこの愚かな人間の世界を許すことが出来たのか。。。どうかは解らないが、顔が戻ったと思われるシーン。(直接は写されない。)

フィオがキスをすると顔が戻ったと思われる。

キスそのもので戻ったわけじゃ無いだろうけど。(初回は戻らない)

孤独に空を飛んでいた時代では感じなかった充足感はあったのでは?

「また一人、女の子を不幸にするの?」

空の男としてなんとかせねば。

特にジーナに”そんなことは無い”と示さなくては。

男ポルコ、決意の時

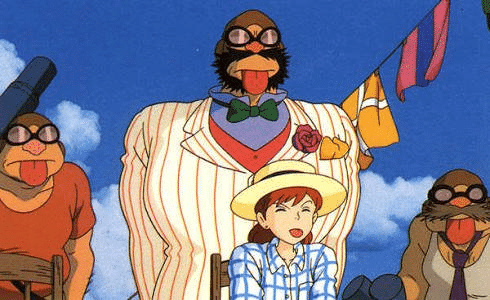

そして、そんな事を考えながらエンドロールを見ていると、豚の顔をした男達がたくさん出てきます。その男達はどうやら飛行機の整備士だったり、パイロットだったり、ともかく空に心を奪われていた男達のようです。

上記に当てはめて考えると、人間界の下世話で無粋な世界から距離を取り、ただ純粋に空と海に自由と生きがいを見いだしていた男達=豚として表現したのではないかなと思いました。全員ポルコのように生きたい、或いは生きた男達であると。(これだけいると、またジーナに怒られそうですね。)戦争なんてまっぴら。不景気なんて知らないぜ。

そう考えると空賊連合の面々も豚の顔をしていても良さそうなものですが、あいつ等は俗っぽいので、下世話な世界に生きて金稼ぎに勤しんだりと、純粋に空を楽しんでいるわけではなさそうです。ピッコロ社長もがめついですし。フェラーリンはこの醜い世界を嫌いつつ、軍人として受け入れてます。となると、フィオが一番豚になる素質を持っているかも。。?

。。。。と、いうことなんですが、どうでしょう?一生懸命考えてみた答えです。。。まあ、合って無くてもいいんです。そうじゃないかなーと、思いを馳せている方が、映画の、監督の意図したいところに乗っかれそうじゃないですか。

まとめ

皆さんはいかがでしたでしょうか?公開から30年経ち、再び今見てみると違った印象を受けるのでは無いでしょうか?

この映画のキャッチコピー

”かっこいいとは、こういうことさ”

はこの映画に出てくる全ての人物像、世界感にあてはまるものだと思ってます。ファンタジーですから。

92年公開当時、バブル崩壊で景気が冷え込んだ日本、消費を続けるだけで自分で何かを生み出すことを忘れ無気力な日本、それは今回の舞台となった、戦争と恐慌で不景気で困惑していた1920年後半のイタリアと重なる部分があったのでは無いでしょうか?”かっこいい”の定義も見失っていたのかも。

そんな中見せつけたジブリなりのGood Old Days、こんな世の中にも楽しさや美しさは残っているはずだ。(これを見て元気出していこうよ。とまで言ったかは解らないです。純粋に飛行機映画作りたかったようにも思える。。)それがこの映画の役割だったのでは?と思ってしまいます。コロナ禍に苦しむ2021年の日本は、今ひとたび、この映画を見るべき時期なのかもしれません。

さて大ネタ、スタジオジブリ作品を取り扱うということで若干身構えましたが、久しぶりにこの映画を見て、味わい直し、楽しめたかなと思いました。久しくご覧になっていない方でこの記事を読んでくださった方は、是非一度見直してみてください。また私とは違う考え方や味わいを感じられるかもしれません。フツーに娯楽映画として楽しめますし、なんならこの後の作品達の異様さに比べるとストーリーはまとまっているはずです笑。いつかべつのジブリ作品も取り上げれればと思います。リクエストあればお待ちしております。

次回の作品は何にしよう?気長にやっていきましょう。コメント、リクエスト、是非お寄せください。buchizashiでした。それではまた。

ラストはジブリ屈指のDisり台詞。

「いつかローストポークになっちゃうから」でシメ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?