カラマーゾフの兄弟 試論 Ⅰ

人であって環境の虜囚でない者はない。人はみな、自らの外部に充溢した問いへと応えようとする、一箇の感覚器に過ぎないのではあるまいか。

それに対して、自覚的か否かを問わず、「どれだけ抵抗しているか」が、ふつう人間の性格と呼ばれるものである。

この世に生まれるあらゆる悲劇、喜劇の類もまた、各人の持つこの変数と、用意された環境との函数に過ぎまい。この事に何らかの価値を付与し、意味を与えるものといえば、計算の結果を自在に左右し得る超越的な手捌きであり、それを吾々は神、あるいは悪魔と呼ぶ。

「カラマーゾフ」はその事に全くもって自覚的だ。それも「カラマーゾフだから」という所以によって自覚的なのである。

自らの行いに自覚的であればあるほど、いっそそれを嘲笑し、自らに獣か何かを重ね合わせるか、あるいはなにか得体のしれない、自らを方向付ける自身以外の何かを想起しなければ、この世は途端に意味と価値を失う。

わたしは生まれつき、根っからの道化でしてね、長老さま、言うなれば神がかり行者と同じようなものでさ。ひょっとすると、悪魔でも体内に住みついているのかもしれませんな、と言ったところで、ちっぽけなやつでしょうがね。もっと偉いやつは別の棲家を選ぶでしょうからね。

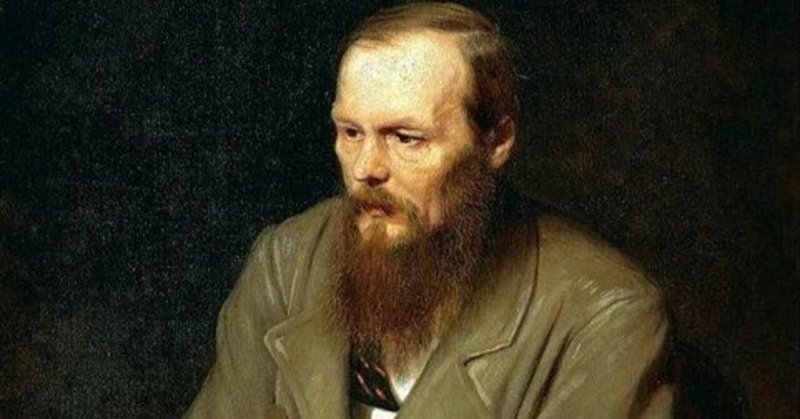

自他ともに道化と認める父フョードルは、修道院のゾシマ長老を相手にしてもこの調子を崩さない。彼は首尾一貫して、現世的欲を追求するフィリステルとして描かれるのである。

そして、その息子たちである「兄弟」もまた、この自覚的道化であるところの、加えてほとんどリアリストと言っていいこの父親の血を色濃く継ぎ、またそのことについて極めて自覚的な人物として描かれる。

ドストエフスキイは、この父と兄弟を巧妙に配置し、この悲劇を創造してみせた。

もはやその手付きの精緻なることについては、述べることもあるまい。

ゆえに僕はと言えば、そっとこの愛すべき同胞たちと、共に生きてみたいと思うのである。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?