気持ちいい痛みがあるボードゲーム - 痛みを伴う意思決定の面白さ(It Hurts So Good - The Joys of Painful Decisions)

本記事は、Anthony Faber氏が2019年7月7日に投稿した「It Hurts So Good - The Joys of Painful Decisions」の翻訳である。

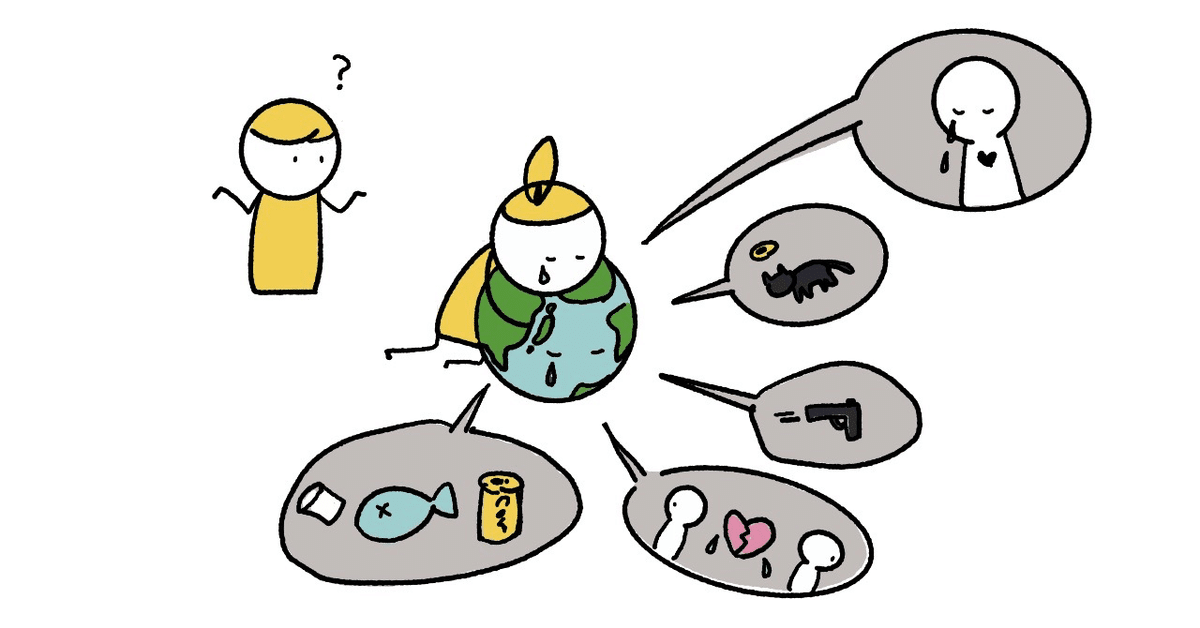

苦しい、きついという決断は、多くのゲーマーにとって喜びの感情につながっていると思われる。本記事は、そういった苦しい、きつい意思決定をもたらすメカニズムと、なぜそれが面白いと感じるのかを考察したものである。

かなり前の記事であることから、取り上げられているゲームは数年前のものであるが、反対に馴染みがあるゲームとなっているように思われる。

元記事は以下のリンク先を参照されたい。ヘッダー画像はみんなのフォトギャラリー機能を利用させていただいた。

注釈:目で読むより耳で聞きたいというのであれば、ポッドキャスト「Two Wood for a Wheat」のエピソード14でされた長い議論の末に、この投稿がある。

ゲームを愛する人たちにとっては、痛みを伴う意思決定ほどのご褒美は存在しないね。困難で、ひどい苦しみを覚える意思決定こそが、偉大なゲームを形作る核心と言ってもいいわけだ。

もし、みんなが、(テーマ性や社交的な理由でプレイしているのではなく)ゲームの戦略を習熟するためにゲームをプレイしているのであれば、こういった意思決定は記憶に残りやすく、困難だがやりがいがあって、ゾッとしてしまうけど、熱中できるものとなる。

この記事では、ゲームという範囲内でのひどい苦しみを伴う意思決定について話そうと思う。その過程で、どのようなメカニズムが喜ぶべき痛みをもたらすかについて見ていきたい。

「アンダーウォーターシティーズ」と色合わせ

「アンダーウォーターシティーズ」から始めよう。このゲームは、先月からずっと異常なほどプレイしてきたゲームだ。このゲームが平均的なワーカープレイスメントゲーム以上に悩みをもたらしてくれることに気づくまで、長い時間はかからなかったね。

この悩みは、このゲームの根本的で奇抜なアイディアである単純な工夫により生じている。つまり、アクションを実行するためにワーカーを配置することに加えて、自分の手番で、緑、赤、オレンジのいずれかのカードもプレイする。このカードの色は、ボード上のワーカーの配置場所の色とも対応している。

このカードにより強力なボーナスが得られる。そのボーナスは、直ちに得られる報酬、永続能力、再使用可能な能力、ゲーム終了時に得点が得られる可能性といった形がある。問題なのは、カードから利益を得るためには、そのカードの色とワーカーの配置場所の色とが一致してなければならないというところにある。色が一致しないカードと一緒にワーカーを配置することはできる。けれど、その場合には、ワーカーを配置したことによるアクションしか実行することができない。そのカード効果というのは完全に無視されてしまう。

このメカニズムを最初に読んだときは、良いとは思わなかったね。このメカニズムによってかなりの運要素がゲームに加わるように思えた。つまり、プレイヤーがしたかったアクションの色と一致したカードを引いたのであれば、かなり有利になるし、そうでないのであれば、かなり不利になるわけだ。

この指摘は少し当てはまっているのだけれど、実際には、この"不公平さ"っていうのは、ゲーム中に厳しい意思決定を見事に生み出しているんだ。ボード上の本当に実行したいアクションを実行し、色が合致してないカードをプレイしてカードアクションを一切実行しないのか。さもなければ、強いアクション付きの強いカードをプレイするが、カードの色を合致させるために、今まさに必要となるものを満たさないワーカー配置場所を選ぶか。

カードの力に頼りすぎると、強いアクションをたくさん得られるんだけど、具体的な計画に従うことはできなくかる。他方、カードの力を無視しすぎると、計画を進めることができるが、それを達成するための十分なパワーが足りなくなる。うまくプレイするには、短期的な計画と長期的な計画との間を小刻みに切り替えていく(dance)ことが必要となる。つまり、今まさに長期的な計画に従う必要がある場面というのは、獲得することを計画していなかった利益のある物を回り道をして獲得することができる場面でもある。

こういった全ての要素が、手番開始時に手札に3枚のカードしかないということによって悪化してしまっている。たくさんの追加カードを引くことで、カードの引き運を一時的に緩和する方法は多くあるけれども、3枚になるまで手札を捨てた後では、すぐに同じ悪い状況(the same vise, ※viceのタイポだと思われる。)に逆戻りとなる。言い換えると、大量のカードを備蓄しておくだけでは、色の制約を回避することはできない。

このシステムに関しては、多くの戦略ボードゲームにおいて厳しい意思決定に共通すると気づいた点が2つある。

1) 困難な意思決定というのは、制約よってもたらされることが多い。多くのことをすることができるゲームというのは、提示される幅広い選択肢によって分析麻痺(analysis paralysis, ※考えすぎてしまって行動に移せないこと)を生み出すかもしれない。しかし、こういった意思決定は、同じような形で苦痛を生み出すとは限らない。「アンダーウォーターシティーズ」においては、3枚というカードの制約と色の制約が組み合わさって、ゲームの毎手番に身体をくねらせて抜け出そうとする縛り(a straightjacket)を生み出してくれる。

2) ほとんどの厳しい意思決定においては、ほぼ常に長期的で真剣な推論(implications)が存在している。実際のところ、意思決定というのは、通常、目先の必要性と長期的な必要系との比較衡量のことである。純度100%戦術的な(tactical)ゲーム、あるいはほぼ全てが戦術的なゲームというのは、計算し尽くすのが難しい(it’s challenging to calculate)という点では"困難"かもしれないが、それは、単に、最善のプレーを導き出そうとして成功したか失敗したかという問題に過ぎないのかもしれない。

私が"困難な"意思決定と呼ぶものは、後の手番になって、あれで良かったのだろうかという類の意思決定をいう。戦術的なゲームにおいては、正しい選択を行うか、そうでないかだ。しかし、それは、絶えず頭に思い浮かぶような予見し得たはずだったのにというような長期的な推論にはほとんどならない。

「アンダーウォーターシティーズ」は、ゲーム内で短期と長期のどちらかを選択させる機会をもたらす期限と目標を数多く持ち込むことで、この短期的な要素と長期的な要素との間の緊張感を悪化させている。(10ラウンド制の)ゲームの4ラウンド、7ラウンド、10ラウンドの後にしか起こらない生産フェイズがある。プレイヤーはボード上の自分の建物を最大化したいので、この各生産フェイズにおいて、最大のリソースと勝利点を生産する。

ゲームの中間目標も3つある。それぞれ1つを最初に達成したプレイヤーは、得点とリソースという少量の報酬が得られる。この得点計算、生産フェイズの得点計算、陸の都市へのトンネルを建設することによって引き起こされるゲームの終了時にどれくらいうまく街を建設したかに基づく得点計算に加えて、利益の大きいゲーム終了時の得点計算カードがある。このカードは共通目標ではないが、早い者勝ちだ。

早期にプレイヤーがゲーム終了時のカードを引くことを妨げているのは、それらのカードが煩わしいからだ。カードを獲得してプレイするにはめちゃくちゃ膨大なコストがかかる。プレイしなければ、手札を詰まらせてしまい、必然的に手札の上限という制約を悪化させることとなる。

あまりに序盤にこれらのカードを獲得してしまうと、エンジンの構築があまりに遅くなってしまう。待ちすぎてしまうと、自分が獲得する前に必要なカードを他のプレイヤーが獲得してしまう。これらのことは、このゲームの中で最も辛く耐え難い意思決定の1つとなる。生産フェイズの前にもっと建物を建てられるように、そのゲーム終了時の得点計算カードに手を伸ばす前にもう1手番耐えられるか。さもなければ、誰かがそのカードに手を伸ばす前に獲得しておく必要があるか。ゲーム全体を通してゲーム終了時の得点計算カードを取るために環境を整備していた(building up to take that card)のに、今まさにそのカードを取ろうとして、誰かがそれをかっさらってしまったら、みぞおちにパンチをくらったようになってしまうね。

自分が必要とするワーカーの配置を正しくプレイすることは、ゲームの中間目標、最終得点計算カード、そして秀でた生産を行う競争に勝つために必要不可欠なことだ。けど、エンジンを築くためにはカードの色を合致させる必要もある。こういった要素によって、毎ラウンドがプレッシャーと不安でいっぱいになるよね。

「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」と多目的のカード

プレッシャーの要素を除けば、「アンダーウォーターシティーズ」の楽しいパズル要素の1つは、全く異なる要素からなる大量のカードを投げ込まれて、そこから一貫性のあるエンジンと戦略を構築しようとすることだ。

おそらく、「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」は、ゲーム全体がこんな風になっている最も有名な例だろう。プレイヤーには、少数のカードが配られる。そして、プレイヤーは、あらゆることを考慮に入れて、軍事的に惑星を征服するとか、得点のために生産と交易をするとか等といった、どういった方向性をとるかを決断しなければならない。

他の多くのゲームと同じく、「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」は、特にゲーム序盤における多くの厳しい意思決定を生み出すために、多目的カードに頼っている。このゲームや類似のゲームにおいて、カードは、惑星や技術といった建設する何かにもなるし、違うカードを建設するための通貨としても用いられる。

こういった要素によって、どのカードを保持して、どのカードを建設に使うかに関する厳しい意思決定をもたらしている。「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」を上手にプレイするには、今、購入する必要があるものを購入するために、将来的に有利になるであろうカードを破棄しなければならない。

このゲームにおける緊張感は、またしても、リソースの制約だけでなく、今か将来かという(※利益衡量に係る)意思決定にもあることに注目してほしい。

「トワイライト・ストラグル」と秘匿情報

2人プレイゲームの古典的傑作である「トワイライト・ストラグル」も、多目的カードの使い方において厳しい意思決定を生み出している。しかし、このゲームには、対戦相手がどのカードを持っているかに関する不完全な情報に基づく緊張感を生み出す別の要素もある。

プレイすると強力だが、対戦相手が適切な対抗カード(counter)を持っていると大きな被害を受けるという特定のカードがある。プレイヤーは確率を計算し、対戦相手がキーカードを保有しているかどうか、実行されたら特定の計画を破綻させないかを推測しようとするために、対戦相手がどのようなプレイをしてきたかを考慮しなければならない。

「ブラッドレイジ」とインタラクションのあるドラフトゲーム

対戦相手がどのカードを保有しているかに関して不透明であることによって、カードドラフトゲームにおける緊張感も増大させる。それによって、まさに最初から、意思決定を行うことに多大な苦痛を織り込んでいる。(「ブラッドレイジ」の場合には、)自分の部族を永続的に強化するために、8枚あるいはどれほど多くのカードの中から1枚を選ぶという行為は、他のプレイヤーのことなんか考えないけれども、十分に困難なものだ。そして、自分の対戦相手が自分がパスしたカードの中で最高のものを選択し、自分に対してそのカードを使ってくるとわかってしまうと、状況は悪化してしまう。

自分の対戦相手がロキ戦略を用いており、自分がその戦略に対抗するために完璧なカードを保有しているとしよう。自分は、対戦相手の計画をくじくか、実際に自分にとって有利なカードを選択するかを決断しなければならない。ヘイトドラフトを行うという意思決定は、最も厳しい決断の1つだ。自分は望んでいたものを選択して、ヘイトドラフトという決断を次のプレイヤーに譲ることもあるが、そのカードを必要とするプレイヤーがまさに自分の隣にいる者だったら、その決断は自分次第となる。

カードドラフトゲームは、特定の種類のカードについて競争を生み出し得る。例えば、「ブラッドレイジ」では、全員がクエストを序盤に獲得するのであれば、自分は欲しいカードを取るか、クエストがなくなってしまう前にそれを取るかを決断しなければならない。

こういった意思決定は、長期的な読みがあるとか、自分のミスが致命傷となるとかという場合には、より一層の苦痛を伴うものだ。「スシゴー」のような、短時間で終わって場当たり的な判断が求められる(tactical)ドラフトゲームは、読みは短期的なものばかりで、結果的にプレイが早く進むので、それほど苦痛にはならない。

握り競り(Blind Bidding)と「ライジングサン」

握り競りは、ゲーマーから、不公平で容赦がないという正当な批判があるメカニズムだ。プレイヤーは不完全な情報を有している。そして、もし、誤った推測をしたら、入札したものを失って何も得られない。だけど、このメカニズムが常に公平で楽しいとは限らない一方で、うまくいけば、ドラマと不安感を生み出し得るものだ。

私が楽しめる握り競りゲームの1つは、「ライジングサン」だ。もっと具体的に言えば、このゲーム内の戦闘の部分だ。各戦闘は、1回ではなく4回に及ぶ握り競りで構成されており、プレイヤーは秘密裏に様々な戦闘上の利点を求めて入札する。計算すべきことはたくさんある。その上、このゲームの戦争フェイズは、基本的に閉鎖経済となるので、このフェイズの他の戦闘に入札するためにどのくらいのお金を残しておくかを計算しなければならない。

戦闘に対する入札を計画する場合において、自分がそのフェイズで4つの戦闘に参加するとわかっているときは、プレイヤーは、16個(4つの戦闘×4回の握り競り)の別々の握り競りに関して同時に考えていることになるかもしれない。

その他の点ではスムーズに進むゲームが、この戦闘フェイズにおいて大量の分析麻痺を生み出す可能性があるというのは不思議なことではない。だが、この競りがゲームのペースを落とし、"不公平"で過酷なものでもある一方で、信じられないほどの緊張感があることによって補って相殺される。プレイヤーが戦闘の前に入札を3回やり直すのを見たことがある。テンポが悪いけど、極上の時間だ。入札結果が最終的に明らかにされると、やったーという声とうぅといううめき声が湧き起こる。好きな人もいれば、嫌いな人もいるという評価が両極端に分かれるシステムだが、このシステムが苦痛と緊張感のある意思決定を生み出すことを否定する奴はほとんどいない。

そして、上述した他のゲームのように、長期的に見て至った結果というものがある。正しく選択をすることを間違ってしまうことは、その間違った時点で数点を失うという問題にとどまらない。その間違いは、残りのゲームの盤面の状況に影響を与えるんだ。

この話題をまとめる前に制約について1つだけ話しておこう。それは、制約それ自体が困難な意思決定を生み出しているわけではないということだ。ワーカープレイスメントゲームにおいて、他のプレイヤーたちが自分が望む場所を全て選択してしまったら、マジクソだけど、困難な意思決定を生み出しているわけではない。そうなったら、自分にとって、次善の場所を選択するだけだ。そういう悪い意思決定しか残してくれないゲームというのは、私が話してきた形の辛く苦しいものではない。ただムカつくだけだよね。辛く困難な意思決定というのは、常に両義的なものだ。それは、大成功と大失敗の両方の可能性を残してくれるというわけだ。

そういうことで、どんなゲーム、どんな種類のゲーム、どんなゲームメカニズムがみんなにとって楽しい苦痛をもたらしてくれているのかな?

以上

※Anthony Faber氏の記事として、他に以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?