ボードゲームだってダウンタイムの原因になる(Games Cause Downtime Too)

本記事は、Anthony Faber氏が、2019年6月1日にBGG上に投稿した「Games Cause Downtime Too」の翻訳である。

かなり昔の記事である。これは、Anthony Faber氏があまりブログ記事を書かなくなってしまった関係で、過去の記事を翻訳しているのが主たる理由である。なお、氏の最新の考えやゲームのレビューを聞きたいのであれば、ポッドキャストは更新されているので、それを参照されたい(かなり面白い話題ばかりである。)。

既にダウンタイムの話は、何度かしているところだ。末尾に既訳の記事を掲げておくので、興味があれば、当該記事を参照していただきたい。

元記事は以下のリンク先を参照されたい。ヘッダー画像はみんなのフォトギャラリー機能を利用させていただいた。

注釈:もし、目で読むより耳で聞くほうがいいというのであれば、この記事は、以下のリンク先にある、ポッドキャスト「Two Wood for Wheat」のエピソード13における長い議論から成り立っている。

ダウンタイムほど落ち込むものはないね。ダウンタイムはどんなプレイ体験よりも悪いものだ。だって、文字通り、プレイヤーはゲームをプレイしていないってことになるからね。プレイヤーは、ほかの人を待っているだけだ。

普遍的に厄介がられているダウンタイムってのは、大抵の場合、プレイヤーの問題として語られる。"ゲームのせいじゃない、プレイヤーのせいなんだ"ってのは常套句となっているね。プレイヤー固有のダウンタイムであるところの分析麻痺(analysis paralysis, ※考えすぎてしまって行動に移せないこと)は、より広範にわたる問題としてダウンタイムよりも一層の不満が述べられているところだ。

分析麻痺やプレイヤーが原因となるダウンタイムというのは、当然ながら現実に存在するものだ。けれども、コインの裏側であるところのダウンタイムを引き起こすゲームそれ自体の役割について議論しようじゃないか。大抵の場合、このことが最も多く議論されるのは、パズルっぽい性質のせいで、特定のゲームが"分析麻痺の誘発"なんて呼ばれていることだ(そこまで言ってもなお、プレイヤーとその分析麻痺に関するものにとどまることには留意してくれ。)。

ダウンタイムを引き起こすゲームの問題

1) 解決可能性/計算可能性

ゲームが"パズル的だ"とか"分析麻痺を誘発する"とかと呼ばれる際に、この要素を指していることが多い。最善手というのは、十分な時間を費やすことで計算が可能となる。けれども、大抵は、計算し尽くすには多くの時間がかかってしまう。

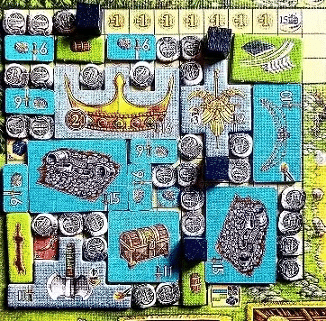

"分析麻痺誘発"という二つ名があるゲームの代表作である「ファイブ・トライブズ」には、手番が計算可能となっている。20分そこらあればね。それに、賢いプレイヤーならば、間違いなく、選択可能な多くの手の中でどの手が、特定の手番において最も多くの得点を生み出すのかを把握することができる。プレイヤーは、不愉快な選択を迫られることとなる。つまり、最善手を選択するために必要不可欠な時間をかけて、その長い時間を手番にかけることによってほかの人に苦痛を与えることとなるか、あるいは、すぐに手を打ってしまって、場合によっては、みんながゲームを楽しく遊べるようにという暗黙の社会的義務に対して無頓着な人に、負けることになるか。

ダウンタイムが少なめなゲームにおいては、正しい手というのは難しすぎて計算することができなくなっている。そして、結果として、プレイヤーは、積極的に、少ない時間で最高のプレイをざっくりと見積もるようになる。

2) ゲームの状態が劇的に変化する

この問題は、プレイヤーの手番の間にボードの状態が大きく変化してしまい、前もって自分の手番で行うことの計画を立てるのが実用的でないゲームに当てはまることだ。計画を練ることができるかは、複雑なゲームにおいてダウンタイムが大きな問題とはならない主たる理由となっている。しかし、この計画が練ることができなくなるようなゲームは、プレイヤーに自分の手番の最初にゼロから考えさせることを強制してしまう。

偶然の一致であるが、「ファイブ・トライブズ」には、この問題も備えてしまっている。つまり、自分の手番の前に最善手を計算する意義がほとんどない。というのは、自分の手番が回ってくる前にほかの誰かがその最善手を打ってしまう可能性が高く、一手一手は、次に選択できることそのものだからだ。

ほとんどのユーロゲームは、比較的安定した盤面の状態を保っており、しっかりとした計画立てを行うことができるようになっている。ワーカープレイスメントのようなアクション選択メカニズムは、誰かが"あなたの場所を奪う"ことにつながり、考え直さなければならない状態を引き起こすが、時々しか起こらないし、そうなってしまったとしても、ボードの大半は安定した状態であるので、プレイヤーはすぐに次善の策に切り替えることができる。

アメリカンスタイルのゲームや紛争系ゲーム(conflict games)では、盤面の状態が変わるという問題を抱える傾向にある。だが、計算できることは滅多に起こらず、その意思決定が明快であれば、必ずしも分析麻痺の状態が起こるわけではない。

3) 1手番で多くのアクション

プレイヤーが1手番にたくさんのアクションができるとか、たくさんのアクションをしなければならないようなゲームは、長い時間を手番にかけることにつながってしまう。だって、プレイヤーは、たくさんの動きについて計画を立てなければならないことにとどまらず、選択可能な手が指数関数的に増加するからね。

「ルート ~はるけき森のどうぶつ戦記~」を例にとると、このゲームは、多人数の紛争系ゲームで、プレイヤーは、建設、移動、攻撃、交易、そして多くの場合、これらの複数を同じ手番で行うことができる。ゲーム内の種族の1つである鷲巣王朝(The Eyrie)は、プログラミングのようなアクションで、プレイヤーはカードを場に置き、その後、ゲームを通じて置いていったカードを全て発動させる(プレイヤーの1人がこれを邪魔して、新しいカードの連鎖を最初からやり直さなければならなくなるまで)。こういった要素は、1人のプレイヤーの手番において大量のアクションを引き起こすこととなる。

ほかの多人数の紛争系ゲームは、プレイヤーに1つのアクションしかさせないように厳格な制限をしている。「ブラッドレイジ」では、プレイヤーは、移動、侵略、攻撃(略奪)、カードのプレイをすることができるが、1つの手番でそのうち1つしかすることができない。こうすることで、手番の長さを厳しく制限している。

多くのユーロゲームでは、ワーカープレイスメントゲームのように、プレイヤーの手番で1つのアクションという制限をしているけれども、プレイヤーがボーナスアクションを連鎖させていくエンジンビルドゲームのように、中には、1つの手番で多くのアクションを引き起こすものもある。これは、重いエンジンビルドゲームだと極めて長い手番になってしまうことから、エンジンビルドゲームがほかのユーロゲームと比較して単純で短いものが多いことの主たる理由となっている。

4) 許容され、又は推奨されるプレイヤー人数が多すぎること

私が経験してきたゲームのダウンタイムの多さは、ゲームが単純に多すぎる人数でプレイされる時に起こる。複雑なユーロゲームにおける問題の大きな要因は、5人用拡張があることだね。

ほかのゲームにおいては、プレイヤー人数が多い時にプレイすべきでないことがよく知られている。「ファイブ・トライブズ」は、上述した問題があるんだけれども、2人でプレイ(おそらくベストなプレイヤー人数だろう)をするのであれば、ダウンタイムについては、まあいいだろうとなる。

ダウンタイムを減少させる、又は防止するゲームの構造

1) 同時アクション選択

プレイヤーが、通常はカードを裏向きに置いて秘密裏にアクションを選択し、その後、同時にアクションを公開して実行するというゲームが多くある。「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」、「ロール・フォー・ザ・ギャラクシー」、「ニューフロンティア」、「Mission: Red Planet」といった、こういったゲームの多くでは、アクションは1つずつ解決されていくのが実情だ。しかし、アクションはすぐに解決される単純なものなので、ほとんど同時に行われるように感じる。

最も早く終わるのは、実際に同時にアクションが解決されていく同時アクション選択のゲームである。「世界の七不思議」や「ペーパーテイルズ」のようなカードドラフトゲームは、スムーズかつ難なく行うことができる。

「Welcome to...」、「Karuba」、そして私が最近ハマった「タイニータウン」のような"ビンゴ"スタイルのゲームも、その格好の例だ。近時の紙ペンゲーム革命の理由の1つは、みんなが常に参加し続けることになるというこの種の解決策を備えていることが多いからだと主張するよ。

"ビンゴ"ゲームの欠点の1つは、プレイヤーインタラクションがほとんどないということだ。つまり、全てのプレイヤーが行わなければならないアクションを与えられて、みんなが個別のプレイヤーボード上でそれを行なっていく。「タイニータウン」は、プレイヤー全員に個人ボード上で別個にアクションを解決させるけれども、手番が来たプレイヤーが、全プレイヤーのボード上で解決されるアクションを宣言することができる、もっと正確に言えば、どのリソースかを宣言することができるという点でよりインタラクションがある。こうすることで、素早くて、同時進行的で、まごうことなき意地汚さを発揮する機会が与えられる。要は、プレイヤーがとあるアクションを宣言すると、卓上のあちこちから一斉に不満の声が上がるのさ。

2) 止まらない計画立て

この要素が意味するのは、プレイヤーは、他のプレイヤーによって邪魔されることがないアクションに向けて膨大な量の計画立てを行うことができるということだ。

「オーディンの祝祭」を例にしよう。ほとんどの人たちが考えているこのゲームの主たる新規性とは、ワーカープレイスメントとテトリス形式の個人ボードを組み合わせたところだ。私は、このゲームの最高の工夫というのは、かなり些細なところにあると考えている。それは次のとおりだ。

プレイヤーが個人ボード上に置くタイルを獲得した際に、直ちにそのタイルを配置する必要はない。タイルは、好きなだけ自分のボードの横に置いておくことができる。これは、通常の場合には、タイルの配置により報酬が得られることとなる、ラウンド終了時の収入フェイズまでを意味する。

このように待つことができると、プレイヤーが自分のボード上でできることの可能性が広がるし、もっと重要なのは、プレイヤーが、残りのラウンドで対戦相手全員の手番を通じて、異なる選択肢、手番、プレイを考えることができるようになるということだ。もし、誰かが長い時間をかけて手番を行うとしても、問題ないね、みんなテトリス配置のあり得る可能性をいじくり回すのに忙しすぎて気にすることなんてできない。そして、これを行うのは、自分の個人ボード上だから、自分の計画を邪魔できる奴なんていないってことが分かりきってるわけだ。

止まらない計画立てというのは、多人数のソリティア系ユーロゲームにおいては非常に一般的に取り入れられている。そして、これが、ほぼ間違いなく、その人気を博している理由だ。プレイヤーのインタラクションがないことに拒絶反応を起こす人もいるかもしれないけれど、プレイヤーの計画が中断してしまうことはないため、まさにこのインタラクションの欠如がダウンタイムを減らしていることを否定することなんてできないね。

3) アクションの選択肢の制限

「エスノス」は、6人でプレイしたとしても、恐ろしく早く終わるゲームとして定評があるね。その理由は、プレイヤーら1つのアクションしか選択しないだけでなく、アクションの選択肢が極めて限られてもいるからね。つまり、プレイヤーはカードを引くか、手札からカード一式をプレイするかだけだ。「リーフ」も似た形である。プレイヤーはカードを引くか、カードをプレイするか。それだけだ。「チケット・トゥ・ライド」のような入門用ゲームは、同じような単純な構造を踏襲しつつ、実際には、カードを引くか、カード一式をプレイするかを混在させる長期的な目標(乗車券カード)を追加している点で、もっと複雑なものとなっている。

複雑なゲームであるほど、こんなふうな極めて限定された選択肢ではうまくいかないというのは間違いない話だ。しかしながら、複雑なゲームであっても、選択することができるアクションの種類を制限することでダウンタイムを減らせるんだよね。ワーカープレイスメントゲームというのは、これを見事に行なっているわけだ。すなわち、全てのアクションは単純にワーカーを配置して、その場所のアクションを実行するだけだ。さもなければ、「コンコルディア」のようなゲームは、毎手番、常にカードをプレイしてそのカードのアクションを実行していく。

こういったゲームには多くの異なるアクションがあるかもしれないが、全て同じ構造となっている。ゲームの中には、異なる構造をもつ多様なアクションがあるものもある。例えば、「テラミスティカ」は、8つの異なるアクションから選択でき、その大半が互いに全く異なる機能を有している。こんなようなゲームにおいては、プレイヤーが何をするのか考える前に、立ち止まって何ができるかをじっくり考えてしまいがちだね。

この問題の一端は、実際のところ視覚的なものだ。ワーカープレイスメントゲームや「コンコルディア」は、両方とも、アクションスポットにあるアイコンや手札のカード上の記載を通じて、視覚的に選択できるアクションを示してくれる。プレイヤーが実行することができるアクションが1箇所で見ることができるようにすることによって、ゲームはダウンタイムを減らすことができる。

4) ラウンド構成をとらない

ほとんどのユーロゲーム(やその他の種類のゲーム)では、ラウンド構成がとられている。そして、各ラウンドの最後において、ワーカーが回収されたり、カードが置き換えられたり、トラックがリセットされたりなどとするわけだ。この種のメンテナンスは、全員にとって、ゲームの流れも乱すダウンタイムを生み出してしまう。

「サイズ – 大鎌戦役 –」、「西フランク王国の建築家」、「Raiders of the North Sea」といった最近のユーロゲームの中には、ラウンド制をまるっと廃止して、ゲーム終了条件が達成されるまで手番を順番にこなしていくというものもある。カードとリソースは直ちに置き換わっていき、「西フランク王国の建築家」、「Raiders of the North Sea」の場合には、ラウンド終了時のメンテナンスまでにワーカーを回収しなければならないのではなく、ワーカーの回収に係る独創的なメカニズムがゲームメカニズム自体に織り込まれている。

ラウンド制ではないゲームには別の問題が発生し得る。例えば、「サイズ – 大鎌戦役 –」、「Raiders of the North Sea」で現れている初手プレイヤーの優位性がある。けど、こういったゲームは、ラウンド終了時のメンテナンスを減らすことで、ダウンタイムを減らしていることは否定しようがないよね。

5) 時間制のゲーム

この要素が用いられるのは比較的珍しいけれど、「FUSE」、「XCOM: The Board Game」、「マジックメイズ」のような、実際の時間を用いた協力ゲームは、間違いなくダウンタイムを完全に除去する。ゲームの中には、「コードネーム」の砂時計や、「Sidereal Confluence」や「Trade on the Tigris」の時間制限のある交易期間ように、時間的な要素や任意に用いるタイマーがあるものもある。[余談:タイマーを用いた取引というのは緊張感があって楽しいものだ。タイマーのない取引は、多くの人たちが「カタン」に嫌気が指す理由となっている。]

今日、用意していたのはここまでだ。現代ボードゲームにおけるダウンタイムの最大の問題の1つである、初回プレイが長く辛いものになることについては触れなかったね。けど、それはまた別の投稿での話ということにしよう……。

以上

※ダウンタイムに関する記事は、以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?