『Beep21』お試し記事パック➂ 中村光一 特別インタビュー

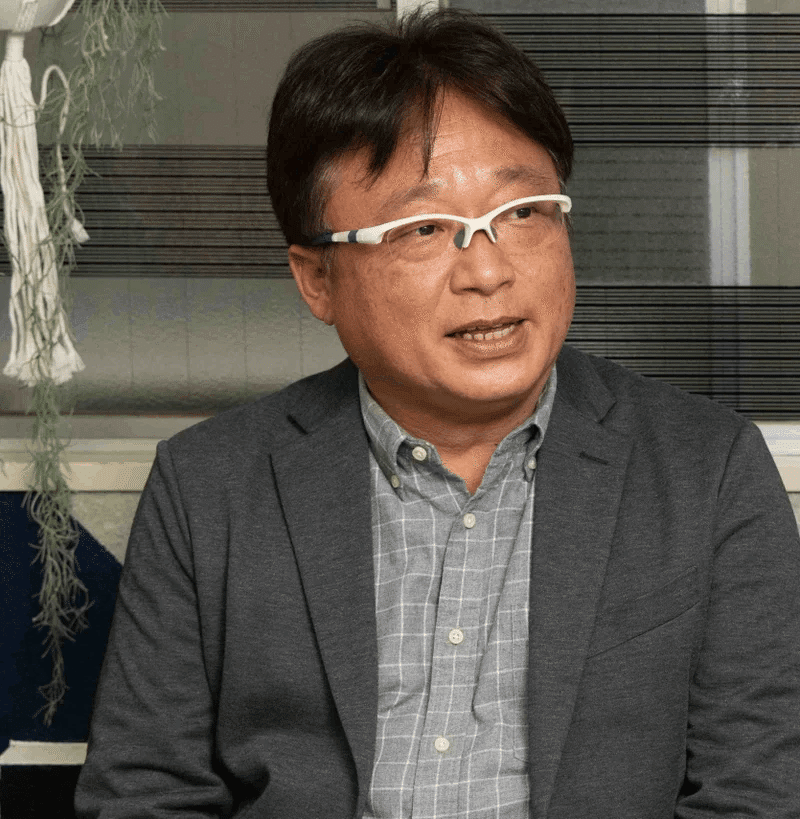

ゲーム業界黎明期から天才プログラマーとして活躍し、「ドラゴンクエスト」は「Ⅴ」までを担当。その後サウンドノベルシリーズをヒットさせ、セガサターンでは実写を全面に押し出した「街」を発売し、今も根強いファンの多い作品となりました。中村光一氏から見て、「あの時のセガ」そして、ライバル機はどのように見えていたのか? 今回は大学生の時に立ち上げたチュンソフトの頃のお話も交えつつ、当時の広報担当・中西一彦氏も同席。あの時の話と最近の話、すぎやまこういち先生との思い出の話など、じっくりと話していただきました。『Beep21』創刊号特別インタビューのトップバッターは中村光一氏から。あの頃の話を楽しみながら、お読みいただけます。ぜひご覧ください。

※本記事は『Beep21』で人気のあった記事を「お試し」版として無料で読めるものです。

▼『Beep21』が初めてという方は、こちらの『Beep21』2021〜2022年分 超全部入りお得パックがオススメです!(※ご購入いただくと2021〜2022年に刊行された創刊1号・2号・3号・メガドライブミニ2臨時増刊号すべての記事を読むことができます!)

▼2023年以降の『Beep21』を一番手軽に読むことができるのはこちらのサブスク版(※下の「2023年間購読版」もかなりお得でオススメです)。

▼「2023年間購読版」は2023年の記事を読むのに一番お得です。

『Beep21』には人気クリエイターのインタビューが続々掲載中です! ぜひこちらもあわせてご覧ください!

【動画メッセージ】『Beep21』読者のみなさんへ

まずは久しぶりのメディアへの登場する

ということで、中村光一氏から

『Beep21』読者に向けて、

動画メッセージもいただいてきました。

※中村光一氏の肉声を聞けるのは

ちょっと貴重かもしれません。

聞けば、中村光一さん

メディアへの登場は

2年ぶりぐらいとのこと。

「最近は取材用の眼鏡をかけるようにしてまして。

目元のしわを隠すために(笑)。でもちゃんと

度は入ってまして。最近はディスプレイの

文字も思いっきり拡大してたりするんですよね」

なんて雑談から、なごやかに収録はスタートしました。

セガファンにも久しぶりのインタビュー。

当時の話をどうぞ楽しんでいってください。

中村氏が最近遊んでいたゲームは意外にも…

――今日は『Beep21』の取材ということで、少しセガ寄りなお話をお伺いしていくことになりそうですが、中村光一さんの最近の近況はどんな感じで?

中村 最近は本当に隠居生活みたいな感じで(笑)。ちょうどコロナ禍が重なったということもあって、あんまり外に出ていく機会も、それほど作らなくなっていましたね。

――隠居生活ですか(笑)。最近楽しんでいるゲームとか、遊んでいるゲームとかはありましたか?

中村 本当に最近は老眼で(笑)、ゲームをするのもつらいですし、本とか活字も読むのがつらいんですよね。だから「鬼滅(の刃)」なんかも全巻そろえてたんですけど、結局読むところまでいかなくて。本も結構買うんですけど、2~3ページ読んだら「あぁ~、つらいな~」みたいな感じで(笑)、そのあとなかなか進まなくて。

――最近はどんな本を読んだりするんですか?

中村 読む本ですか? 最近はもう老後の蓄えについての本とか、資産運用とか(笑)。

――最近気になっているゲームとかはありましたか?

中村 家庭用ゲームからはすっかり離れてますね、最近は…。1年ぐらい前は実はオンライン麻雀にハマっていた時期があって。麻雀自体は学生時代からずっと好きでやっていたんですけど、コロナ禍になってからは、雀荘とかも(密閉空間ということで)叩かれてたりしたじゃないですか。だからそういう集まりとかもなくなって、寂しいな…と思って探してたら、「天鳳(てんほう)」っていう有名なオンライン麻雀ゲームがあって。それをちょっとやり始めたんですけど、あそこでプレイしている人って、みんなものすごく強いんですよね。上位の人なんか、本当にプロの人とかもいて。それで僕もちょっとムキになってハマってしまって(笑)、睡眠時間も削ってまでやってたりしてました。でも、それほどまでやっても勝てなくて、さらに必死にやって(笑)。そんな感じだったので、(家庭用)ゲーム機はそれほどさわってなかったんですよ。ただ、うちの奥さんなんかはSwitchで「マリオ」とかやってたりしますけど(笑)。

ゲームセンターに入り浸っていた日々の出来事

――そうですか。なかなか微笑ましいですね。さて、今日は少し昔の頃の話から入っていきたいと思うのですが、中村さんの子どもの頃のお話は、すでにいろんなインタビューでも見ることができるのですけど、そもそも中村さんの「最初のテレビゲーム」との接点はどのゲームからだったんですか?

中村 「テレビゲーム」という意味では、いわゆる「ポン(PONG)」タイプのテニスゲームが最初でしたね。ただ「ゲーム」という意味だと、本当にデパートの屋上に(昔)あったようなピンボールとかドライブゲームとか、小学校1年ぐらいの頃からかなりやってましたね。あとは駄菓子屋にあったような10円玉をはじいて遊ぶゲームとか、ああいうのも大好きでしたね。

――ゲームセンターのゲームとかはいつ頃から遊ぶように?

中村 ゲームセンターと呼ばれるものは、やっぱり「(スペース)インベーダー」が出てから。地元(香川県丸亀市)にも(ゲームセンターが)できてきた感じでしたね。

――すると中村さんのイメージとして強い「パソコンのゲーム」から入ったというよりは、まずはゲームセンターのゲームから、テレビゲームの世界には入っていった感じなんですね?

中村 そうですね。「インベーダー」でテレビゲームが大流行して、僕も「インベーダー」はかなりやり込みました。最終的には、バグで勝手に自機が爆発するのを除いて、100円で3時間とかずっとやってて(笑)。お店がもう(夜で)閉まるから、泣く泣くやめたとかまで極めてましたね。

――「インベーダー」で3時間はプロみたいなレベルですね(笑)。

中村 名古屋打ちはマスターしてましたから(笑)。そのあとの「ギャラクシアン」とか「パックマン」とか「ディグダグ」とか…あの頃のゲームは一通りやりましたね。もうその頃は、ゲームセンターにずっと入り浸ってた感じでした。「ディグダグ」は、その後の僕のゲームの「ドアドア」にアイデア的にはつながっていくんですけどね。

――当時はゲームセンターに行く子は「不良扱い」されるような時代でしたが、そのへんは?

中村 あの時はまだ不良扱いされる、ちょっと手前の頃に入り浸っていた感じだったんですが、やがて学校でも「ゲームセンターに行くのは不良」扱いされるような時代になってきて。先生とかが放課後に(ゲームセンター)に見回りとか来るようにもなって。1回(先生に)見つかりそうになった時に「やばい」って思って、ゲーセンのトイレに隠れようとしたら、ゲーセンのおばちゃんが「こっちに来な」って、2階の自宅にあげてかくまってくれたりして(笑)。

――ゲーセンのおばちゃんがかくまってくれたんですね(笑)。

中村 そうそう(笑)。

中村光一氏が当時読んでいたゲーム雑誌って?

――中村さんは、ゲーム雑誌とかは結構読んでいたりしましたか?

中村 当時は『I/O』と『月刊アスキー』でしたね。

――まずはマイコンのプログラム雑誌から?

中村 そうですね。僕がプログラミングを始めた頃には、ゲームのプログラミングが載っている雑誌は、まだその2つしかなくて。ゲームって、(ゲームソフトを)買って遊ぶというよりは、そこに(プログラムが)載っているものを自分で打ち込んでやる(遊ぶ)ものだったから、そのうち自分でも書いたものを投稿して…という感じでしたね。最初に投稿したのは高校2年の時だったんですけど。

――この当時、気になっていた人とかいましたか?

中村 当時だと芸夢狂人(げーむきょうじん)さんという人が『I/O』で毎月ぐらいのペースで出していて、凄いと思いましたし、ちょっと憧れていましたね。その方はエニックスの2回目?のコンテストなどにも出てきていて、お会いもできたのですが、その後は医療系に行かれて医者になったと聞いてます。

【参考】【ハル研所長のパソコンミニ対談 第1回前編】2019年10月17日

――雑誌だと『Beep』を読むことはありましたか?

中村 『Beep』ってだいぶ後ですよね?

――1985年1月号(1984年12月8日)が創刊号ですね。

中村 その頃には、もうチュンソフトは創業(1984年4月)してましたけど、『Beep』ってどこか独特な雰囲気がありましたよね。僕自身は、あの当時のゲーム誌は結構一通り読んでいて。『ファミマガ』さんから『ログイン』から『ファミコン通信(のちのファミ通)』まで、もう純粋に読者として読んでました(笑)。

――好きな雑誌とかはありましたか?

中村 アップルの情報とか、いわゆる洋ゲーを載せている雑誌があって、それはなかなか日本にもない情報が載っていたので結構見ていた記憶がありますね。

――『遊撃手』とか?

中村 ああ、『遊撃手』。めっちゃ濃いやつですよね。

セガの「アウトラン」や体感ゲームはすごく好きでしたね

――チュンソフトさんを起業したあたりの頃(1984年~)って、ちょうどセガもアーケードの体感ゲームシリーズなどを出し始めていく頃なんですが、当時のセガに対してのイメージとか印象とかってどんなものがありましたか?

中村 いやぁ、セガと言えばもう、バリバリのアーケードゲームでしたよね。セガの体感ゲームとか、かなりやりましたよ。特に「アウトラン」はすごく好きでしたね。ナムコさんの「ポールポジション」はどちらかというとマジレースものでしたけど、「アウトラン」のあのドライブ感覚がすごく好きで。あと、あの曲もすごく好きでしたね。本当にドライブしている感じの曲で。結構「アウトラン」はやりましたね。

――意外と中村さんのイメージは「パソコン系ゲーム」からのイメージが強かったんですが、アーケードゲームも当時はかなりやられていたんですね?

中村 そうですね。作るのはパソコン系から入っていたんですけど、遊ぶゲームのほうは、ゲーセンはすごく大好きでしたよ。

――(最初に起業した時の)チュンソフトの近くにあった(ゲームセンターの)モナコで?

中村 そうです、そうです(笑)。だからプログラミングでゲームを作るのに疲れたら、ゲーセンに行ってずっとゲームをやってたりしましたね。

【参考】「開発者のセーブデータ」2016-10-04

――するとセガ系のゲームは、この頃から、すでにかなり遊ばれていたんですね?

中村 「ハングオン」もセガでしたよね? あれもすごいやっていて(笑)。僕自身、当時バイクに乗っていたので、「ハングオン」が出る前に「こういうバイクゲーム作りたいなぁ…」なんて思ってたイメージ通りのゲームが「ハングオン」でしたから。バイクにまたがってバイクを傾けて…なんて本当にすごく(思っていた通り)そのまんまで。

――中村さんは、その後ファミコンで「テトリス2+ボンブリス(1991年2月)」も手がけられてますが、この当時のセガのアーケード版「テトリス」とかも遊ばれたりは?

中村 「テトリス」はゲーセン版のほうは実はそれほどやってないんですけど、「テトリス」そのものはすごく好きだったので、そのまま自分でも作ることになりましたね。石原(恒和)さんと最初にやったプロジェクトとして。

40年前、「学生起業」には自信があった

――チュンソフト創業の頃のお話もお伺いしたいのですが、大学に通いながら、『株式会社の作り方』などの本を読みつつ、大学の仲間とチュンソフトを起業していく、というあたりの話ですが。今でこそ「起業」という言葉はかなり一般的になりつつありますが、もう40年近く前のあの頃に「学生起業」というものは、「とにかくやろう!」と決めていたことだったんでしょうか?

中村 そうですね。高校時代から、もうそのつもりでしたね。当時は、うちの地元はパソコンを売ってるお店が(香川)県に1店しかなくて。これはもう東京に行って、秋葉原の近くに行かないと話にならないぞ、というのがそもそもあって(笑)。

――まだ高校生の頃でしたが(起業して成功する)自信はあった?

中村 ありましたね。自分が作ったゲームが、当時の『I/O』に3つ載っているんですが、どれもゲーセンのゲームのコピーなんですけど、自分で言うのもなんですが、デキは決して悪くはないというか、良かったと思っていたのと、当時はカセットテープに入れたものが結構売れて、ロイヤリティもかなりいただいていたので。だから実際に独立(起業)してもやれるかな、というのは自信はありました。それの最後の「決め手」になったのがエニックスのコンテストだったんです。そこで3位に入賞できなかったら、あきらめて、もう一回「人生考え直すか」と思ってましたけど、いちおう準優勝だったので「じゃあやるか」と(笑)。

学生仲間で起業したチュンソフト

――チュンソフトを一緒に起業した中西さんは大学で学籍番号が1つ違いだったと聞きますが?

中村 そうそう、同じ席、後ろと前みたいな(笑)。

――最初に声をかけたのはどっちから?

中西 僕は出席番号順だったので前の席に座っていたんだと思います。

中村 たぶん僕が「鉛筆貸して」とかそんな感じだったと思いますよ(笑)

――その時にはもう中村光一という人がゲームプログラマーでも有名だとかは知っていたんですか?

中西 いや、最初は普通に大学のクラスメイトとして、授業の後などに一緒に飲みに行くことがよくありました。そこからだんだんと家に遊びに行くようになって、実はこんなすごい人なんだ…と認識したような記憶がありますね。それまでは、本当に単なるクラスメイトという感じで(笑)。

――当時のお互いの印象というのはどんな感じでした?

中村 えーとね、僕も当時は昼間にヒマをしていて、あんまり学校には顔を出していなかったんですけど、中西さんも結構時間があったほうなので(笑)、よく遊びに行ってましたね。意外とお酒好きというね。

――スクウェアを作った坂口博信さんと田中弘道さんも同じ大学でよく学校サボっていたなんて話を昔のインタビューで聞いたことがありましたけど(※『ドリマガ』インタビュー記事・2003年7月25日号・Vol14、P.20掲載)、当時は結構そういう大学生同士の組み合わせというのも多かったんですかね。

中村 坂口さんと田中さんって、同級生だったんですね。それは知らなかった。

――そうなんですよ。

――起業当時の苦労話として一番苦労したこととかはありましたか?

中村 起業そのものは、実は意外と「なんとかなった」感じはありましたね。(チュンソフトとして使う)マンションを探していた時も「まあ、がんばりよ~」なんて言われて貸してくれましたし。

――チュンソフト最初の5人のメンバーというのは、何か基準があったんですか?

中村 いや、もう単純に、高校の時から一緒にやっていた仲間が2人、大学で知り合った2人、それに僕を入れて5人という感じでしたね。会社を作って、最初はまず「ドアドア」をファミコンに移植(1985年7月)するところから始まって。次にはもう堀井(雄二)さんとやることになって、「ポートピア連続殺人事件(ファミコン版・1985年11月)」をやって、そのあと「ドラゴンクエスト(1986年5月)」(※以下「ドラクエ」と会話中は略)になっていく感じでやっていきましたね。

「ドラゴンクエストⅡ」までは大学生をやりながら作っていた

――この頃は、もうかなり忙しい感じでしたか?

中村 忙しいというのは確かにありましたけど、それほど会社・会社してる感じもなくて(笑)。どっちかというと、サークルみたいな感じはありましたね。まだ学校に行きながらやってましたから。ちょうど授業がないコマの時に(学校を)抜けてきて、部室代わりみたいな感じでマンションで(ゲーム作りを)やったりとか。

――チュンソフトは1984年4月に創業でしたが、するとまだ最初の頃は大学生をやりながらゲームを作っていたわけですね?

中村 「ドアドア」「ポートピア」「ドラクエ」、それから「ドラクエⅡ(1987年1月)」の時まで大学生でしたね。

――そう聞くとすごい話ですね。大学生やりながら「ドラクエⅡ」ですか…。

中村 ただ、その「ドラクエⅡ」を作るのがものすごく大変だったんですよね。作るのも、もちろん普通に大変だったんですけど、その頃にチュンソフトの創業メンバーが抜けていって。中西さんもその時に抜けてたよね?

中西 そうですね。抜けてましたね。

中村 (中西さんは)卒業してNECに就職してて。もう1人高校時代からやってたメンバーが1人いて、残ってくれるんだろうな、と思ってたら、「ドラクエⅡ」が終わったら「就職するわ」と言われて。彼はトヨタ自動車に就職したんですよね。で、「ドラクエⅡ」も開発が遅れて、発売日が延期になるわ、注文数も半分(80万本⇒40万本)になるわで。で、ゲームのほうも、マスターができてから、初めて「通し」で僕自身プレイをしたんですけど、あまりにも難しく、バランスもすごく悪くて…。これは無理だろ…みたいなトリプルショックになって…。もうチュンソフト解散しようかな…なんていうふうに思うタイミングでもあったんですね。

――「ドラクエⅡ」の開発のプレッシャーにプラスして、学生時代からの創業メンバーがいなくなる…ということも重なったんですね…。この頃の開発者の数って、どんな開発規模というか、何人ぐらいで作っていたんですか?

中村 開発スタッフは、「ドラクエⅢ(1988年2月)」まではそんなに変わらなかったですね。たぶん10人ちょいぐらいで。

――「ドラクエⅢ」で10人ちょいって、すごいですね。

中村 「ドラクエⅣ(1990年2月)」からはちょっと人も増えて、新卒を結構採ったのが1990年あたりでしたね。人も増えて、本格的に「会社らしい感じ」になってきて。オフィスも調布から新宿に移して。「ドラクエⅤ(1992年9月)」の時には、同時に「弟切草(1992年3月)」も作り始めたので、さらに人も増えて。スタッフが辞めていくとかは、もうなくなったんですけど、もともと「ドラクエ」って、作り終わるたびに、スタッフがバラけて、また次の新作の時に人を集めて、みたいな感じで作っていた感じでした。その時(「ドラクエ」ⅠとⅡの頃)は、まだ大学生でもあったから、学生を卒業して就職する、といった人もいれば、他のところに行く、という人もいましたね。

堀井雄二さんとの出会いと当時のゲーム作りの現場

――「ドラクエ」というと堀井(雄二)さんとの出会いもあったわけですが。同じコンテストへの応募というきっかけもあったのだと思いますが、実際に話をし始めたのはどんな感じで?

中村 うち(チュンソフト)で「(ファミコン版)ドアドア」を作って、その次に「ニュートロン」を作ろうか、という話もあったんですけど、当時ファミコンでアドベンチャーゲームとか、ちょっと大人向けのゲームってなかったので、そういうものを作りましょうよという話になったんですね。ただ、当時はまだまだ(ファミコンのロムの)メモリーが少なかった時代だったので。アドベンチャーって、もともとテキストの量がかなりあるし、絵もかなり枚数があるじゃないですか。だからそれを入れるのは難しいよね…という話をしていたんですが、(エニックスの)千田(幸信)さんが「堀井さんのポートピアだったら入るんじゃないか」と言ってきたので「じゃあ1回(堀井さんと)打ち合わせをしてみようか」となったんです。で、堀井さんと話をしてみて、いろいろ(メモリのことを)試算してみたら「まあ、いけるか」となったんですね。

――堀井さんの第一印象というのはどうでしたか?

中村 あのまんま、ノリのいいあんちゃんという感じでしたね(笑)。でも、あの時の(エニックスの)第一回コンテストの人たちって、みんなそんな感じでしたよ。みんなゲームが大好きで。

――ファミコンで出た「ポートピア」は見事70万本もいきましたが。よくファミコンで作り切りましたよね。

中村 あれはプログラムをわかる人からも「あれ、どうやって入ってるの?」とよく言われたんですけど、かなりビット単位ですっごく圧縮をしてて。プログラム的な圧縮もしているし、1回圧縮したものを今度は逆にデータを開いて、よく使われているキーワードとか単語とかを今度は集めて、それをベースにもう一回データを作り直しているんですね。そうすることでまた圧縮率を上げるみたいな感じで。そこまでやったら今度はまた堀井さんにも(テキスト側でも対応を)やってもらって。1回圧縮して、さらに圧縮して…の繰り返しでした。

――そこまでやっていたんですね。でも「(ファミコン版の)ポートピア」は制作人数はかなり少ない…ですよね?

中村 堀井さんと僕と、デザイン1人とあと2人…かな。まあ容量が今とは全然違いますからね。

――3~4人ですか…。作り上げる自信というのはあった?

中村 いや、僕はいつも自信はあるので(笑)。制作も2~3ヵ月とめちゃくちゃ短かったですね。

――「ポートピア」でアドベンチャーというファミコンでは未開拓のジャンルをやったあとに、次は「ドラクエ」というRPGに挑んだのは、当時個人的にRPGをやり込んでいたから?

中村 当時は、僕とかチュンソフトのメンバーが「ウィザードリィ」にハマっていて、堀井さんは「ウルティマ」にすごいハマっていたんです。その流れで「じゃあ次はロープレ作ろうよ」とすごい盛り上がってて、(「ウィザードリィ」と「ウルティマ」の)両方のいいところを足して、わかりやすいものを作ろうよ、という感じで話してたんですね。その頃、ちょうど堀井さんは(週刊少年)ジャンプのファミコンコーナー(ファミコン神拳)の記事を書いていて、マシリトさん(鳥嶋和彦氏)にルートがあったので、鳥山明さんにモンスターを描いてもらおう、みたいな夢のような話をしたら、それがトントン拍子で進んで。

――「ポートピア」の中に隠しダンジョンがあるのは、中村さんが「ウィザードリィ」にハマっていたから作った?

中村 そうですね。(「ポートピア」は)最後に容量が少し余ったので作っちゃいました(笑)。

――「ドラクエ」のようなRPGには「途中セーブ」が不可欠だったのを「ふっかつの呪文」という画期的なアイデアで実現しましたが、これは誰のアイデアだったんですか?

中村 これは堀井さんのアイデアでしたね。単なるパスワードじゃなくて、それを「呪文」にしたっていうのが、堀井さんらしいというか。なかなか素晴らしいアイデアでしたよね。

――「ドラクエ(Ⅰ)」に比べると「Ⅱ」は「ふっかつの呪文」が50文字ぐらいあって、(書き間違えて)「じゅもんがちがいます」となってしまうことも多かったですよね。

中村 「す」に点々の「ず」と、「つ」に点々の「づ」とか、ついつい書きとる時に間違えちゃうんですよね。今の時代だったら写メでパシャで終わるんですけど、当時はお金持ちの家にはビデオデッキがあって、「俺の家はビデオで撮ってる」とかすごくうらやましいパターンの人もいたみたいですね。

――うちはノートに書きとめていたので、何回かやっぱり間違いが出ましたね(苦笑)。

中村 でもあれは、間違えても1つ前に戻れるのがいいですよね。

――確かに。こまめにバックアップできる、というのは確かに良かったですよね。

――ちなみに、「ドラクエⅡ」の苦労話は(いろんなメディアでも)いろいろと聞いてきましたが、「ドラクエⅢ」「Ⅳ」「Ⅴ」のそれぞれの思い出話とかはいかがですか?

中村 そうですね。まずは「ドラクエⅢ」で、一番最初に「Ⅰ」を作る時に一番イメージしていたものを実現できたって感じがありました。やっぱりあの当時には、もう「ウィザードリィ」も「ウルティマ」もすでにあったので、当然(複数キャラの)パーティープレイというものは、僕らとしても(最初の「ドラクエ」から)やりたかったんですけど、それまでRPGをやったことがないユーザーの方が、いきなりそれ(RPGのパーティープレイ)をやったら、たぶんわけがわからないだろう…ということで、最初はかなり(構想の)規模感を縮小して、「Ⅰ」を始めた感じでした。なので、「Ⅱ」を経て「Ⅲ」になって、思う存分やりたいことができた感じです。(バッテリー)バックアップもできるようになったし、パーティープレイもできて、転職もできる。最初にやりたかったことが、「Ⅲ」で一通り完成したなぁ、という感じでしたね。職業とかもいい感じでしたし。それと、「ドラクエⅢ」は物語的にも、アレフガルドに戻ってきて、最後はきれいにシリーズを完結させていくじゃないですか。ああ、物語的にも素晴らしかったなぁ、と。

「ドラゴンクエストⅣ」で、このシリーズを続けるかどうかを迷った

――「Ⅳ」になるとまたちょっとシリーズも(天空シリーズに)変わりましたが。

中村 そうなんですよ、そこでね、「Ⅳ」になる時にもめたのが、ロトの話が「Ⅲ」で見事に完結しているじゃないですか。で、「Ⅳ」を「ドラゴンクエスト」にするのかどうするのか、というので最初に議論になったんですよね。ロープレを作るのはいいんだけど、当然同じ話ではなくなるので、「ドラゴンクエスト」っていうタイトルじゃなくて、新シリーズを作ったほうがいいんじゃないか?って。そのほうがいろんな制約もないしって。そんな議論もありつつも、「いやいや、ドラゴンクエストのほうが、やっぱりみんなに知られているし、売りやすいだろう」っていう話もあって。そこは最初の段階で、結構議論になりましたね。

――するとその時点で「ドラクエ」ではない違うシリーズがあったかもしれない…というわけだったんですね。

中村 確かにあったかもしれない。

――「ドラクエⅣ」からは、新しいシステム(馬車システム、AI戦闘)などもありましたが、苦労話としてはどんなところが?

中村 「Ⅳ」ってまだファミコンでしたよね。だからいろいろなことはあったんですけど、意外とみんな開発に慣れてきていたから、比較的(開発も)スムーズでしたけど、「AI戦闘」は最初どうしようというのはありました。あれ(AI戦闘)に関しては、プログラム的なところで結構試行錯誤がありましたね。

――プレイするほうからすると、あれは結構いい感じに楽しめた気はします。「ガンガンいこうぜ」とか「いのちだいじに」とか。

中村 ですかね。

――「ドラクエⅤ(1992年9月)」になるとスーパーファミコンになるわけですが。

中村 やっぱりね、ハードが新しく変わるということで、最初かなりもたついた、というのはありました。この頃のファミコンは、「MMC」とかっていう特殊チップで「バンク切り替え」とか、カラーの出し方で新しいチップが入ったやつとかもあって、最初の頃の「ドラクエⅤ」は、実はそっち(ファミコン)で作ってたんですね。もうすでに1年ぐらい(ファミコン版として)開発も進んでいたんですけど、そこからいきなり「スーファミに切り替えよう」という話になって。「ええっ」みたいになったんですよ。結局は、そこからスーファミ版として、開発をし直したんですけど、「(ファミコン版で作っていた)この1年間を返せ」みたいなのはありましたよ(笑)。振り返ると、「ドラクエⅤ」はその最初の作り直しが、やっぱりきつかったですね。でも、結果的には、新しいハード(スーパーファミコン)になったので、今までの開発上の制約はかなり減って。作るほうからすると、それはよかったことではありましたけど。ただ、トータルでは開発期間は(2年半)かかってますよね…。あと「Ⅴ」の時は、新しいメンバーも結構いたので、そこでも苦労はあったと思います。

――この「ドラクエⅣ」と「Ⅴ」で、ファミコンからスーファミへと移行する中、RPGの表現というものも、たとえば1988年にメガドライブが出て、その前のPCエンジンは1987年に出ていて、1988年末にはCD-ROM機も出てきて「天外魔境(1989年6月)」や、メガドライブでは「ファンタシースターⅡ(1989年3月)」が出てきたりと、新しいグラフィックの見せ方が次々と出てきていた時期だったと思いますが、そこはどんな感じで見ていたのでしょう?

中村 そうですね…「ドラクエ」って、あんまり派手派手なグラフィックとかで迎合する感じはなかったし、スタイルも確立されていたので。どちらかというと、ちょっとずつ、他のいいところを取り込んでいく…という感じでしたね。基本的には「ドラクエ」はそういうスタンスだったと思います。

――気にしていたRPGとかはありましたか?

中村 そうですねぇ。ライバルとして存在していた「ファイナルファンタジー」があって、あっちは常に最先端のグラフィック映像にいっていたじゃないですか。やっぱりそこは、いつも気にはなってましたね。

――過去に雑誌で取材をした際は、「FFはRPGの二番手を確実に取りに行く」「いかにドラクエと変えるかがポイントだった」「世界観ありきで、その世界観にからんだ形にしていくのがFFなんだ」といったことを当時の(「FF」の)開発者らが語っていたことがあるのですが、中村さん的には、「FF」のどのへんが気になっていましたか?

中村 僕が「FF」を途中から意識し始めたのは、「FF」の開発が「チーム体制」で2作同時とかで作り始めて、すごく短い周期で新作を出してくるようになったあたりですね。一方の「ドラクエ」のほうは、どんどん発売までの期間が長くなってきて、前の「ドラクエ」っていつ出たっけ?みたいになってきたんですよね。僕ら作ってるほうからすると、1作1作をすごく一生懸命に作っているから、仮に1作作るのに5年とかかかったとしても、気持ちの中では1年分ぐらいだったりしたんですよ。でも、(発売を)待ってるお客さんからすると、だんだんそれが、すごく長い時間になってきていて、「FF」が1年とかでどんどん新作が出てくるほうが、待ってるユーザーの方からすると、そっちのほうが新しくて楽しめるな、みたいなことがあったかもしれません。でも、そこは作り方のスタイルの違いなので、しょうがないとは思いますが…。「ドラクエ」は「ドラクエ」で、常に自分たちのこだわりをもって、確実にそれに向けて作るという感じがありましたから。ただ、(RPGの)システム的には、先に「ドラクエ」が出て、標準的なものを作っていたつもりではありました。でも「FF」は新しい試みを常に入れてくる。たとえば「FF」はウィンドウの色をコンフィグで選べたりしたのに対して、ある時「なんでドラクエは選べないの?」と人に聞かれたことがあったりして。それはちょっとショックだった…なんていうこともありましたね。

CD-ROMの登場をどう見ていたか?

――開発体制も含めて、「ドラクエ」と「FF」という両者のスタイルは、だんだんと分岐していった感じはありますね…。ちなみに、1990年代になると、CD-ROMの時代が到来してきて、スーパーファミコンにもそうした話が出てきたりしました。たとえば1990年1月~1991年6月ぐらいまでは、ソニーと任天堂のスーパーファミコンCD-ROMシステム「=コードネーム:PlayStation」などの動きもありましたが。当時、中村さんは、こうしたCD-ROMみたいな大容量時代の到来というのを、どうご覧になっていましたか?

中村 僕はどちらかというと、冷静にみていた感じだったんですね。というのも、(CD-ROMを使えば)容量は確かに大きくなるんですけど、アクセス時間がそれなりにかかるじゃないですか。するとアクションゲームとかには向かないし、そうじゃないにしても、ギーコギーコ読み込んでいる時間って、ゲームにのめり込んでいる人からすると、ちょっとつまづく感じになるので。CD-ROMは(ソフトも)安くできていいんだけど、本当はメモリ(カートリッジ)のほうがいいな、と正直当時は思ってました。本音では。みんなそう思ってたと思うんですけど。

――とはいえ、当時はCD-ROMで何かやれ、といった話はあったんですか?

中村 ありましたよ、もちろん。

――それは「ドラクエ」を?

中村 そうですね。「ドラクエ」も含めて、ですね。(CD-ROMで出すことを)考えましょう、みたいな感じで。

――すると「ドラクエⅤ(1992年9月)」はファミコンからスーパーファミコン(1990年11月)に変えろと言われつつ、途中にCD-ROM(1990年1月~1991年6月)も…となると、開発側としては本当に大変なタイミングだったと言えますね…。

中村 CD-ROMは(容量の話だけでなく)ちょうどこのあたりぐらいから、3Dグラフィックス的な要素の話も出始めてきたじゃないですか。結構時代が変わっていくな…みたいなのは感じてましたね。

――その時に、RPGのこれからの姿というのは、どのように考えていました?「ドラクエ」はある意味ずっと王道できていたわけですが、今後はどう進化していくべきだ、とか?

中村 そうですね…「ドラクエ」に関しては、いきなり3Dにしてしまうとか、グラフィックを派手にしてしまうとか、あんまりそういう方向には向いてなかったですね。感覚的にも、みんなの意志としても。堀井さんもそうでしたし。たぶんゲーム的にも、(「ドラクエ」を)3Dにしてしまうと、意外と方向感覚がわからなくなってしまう人も多い、というのもあったでしょうし。単純に「縦・横・左・右」だけのマップだったから、プレイしやすい、というのもありましたしね。そういうのも含めて、(いきなり3Dにはいかないという)そういう意識はあったと思います。あと、鳥山(明)先生の絵も、3Dポリゴンで絵を描くいうより、独特な先生の絵のタッチやラインもあったので。ただ、素直に大容量になって、よりリアルな音になって、一番喜んだのはすぎやま(こういち)先生だったかな。「よっしゃ俺の番や」みたいな(笑)。以前のいろいろなインタビューでも話していると思うんですが、「ドラクエ(Ⅰ)」の時に、すぎやま先生が最初に打ち合わせにいらっしゃった時、最後の最後でメモリもほとんど残ってないので、とにかくおたまじゃくし(音符)が少ない曲で、時間もないので1週間でお願いします、なんて無茶ぶりをしてしまったんですけど、ちゃんとその1週間後にできてきたのが、あの「ドラクエ」の曲の数々だったのですよね。なんかねぇ、もうこれぞプロみたいなのを感じましたね。

すぎやまこういち先生との思い出

――すぎやま先生のお話が出てきたのですが、先生のご訃報(2021年9月30日逝去)は、いつどんな形でご存知に?

中村 みなさんに、ちょうど発表があったタイミンクで、私も伺いました。

――第一報を聞いた時の心境は…

中村 いやぁ…本当に悲しかったです。いっぱい、お世話になった思い出が浮かんできて…。ちょうどコロナで「ドラクエ」のコンサートもなかったですよね。あのコンサートには本当に毎回ご招待いただいていたので、年に1回はお会いして、ご挨拶をする機会があったのですが、ちょうどこの2年ぐらいはお会いしてなかったな…と。本当にもう残念でした…。

――今年(2021年)はオリンピックの入場行進の曲がいきなり「ドラクエ」で始まったのに、すごくは驚かされましたが。

中村 もう泣いちゃいましたよ。

――事前には知らなかった?

中村 いや、知らなかったんですけど、オリンピックの会場の近くに友達が住んでて、「リハーサルっぽい曲で、ドラクエの曲が聞こえてくるんだけど」って連絡は来ていたんですね。「もしかして使われるんじゃない?」って言われて。「そんなことはないんじゃない」「いくらなんでもそれはないよ」「たぶん単に練習してるんだよ」とかって言ってたんです。そしたら本当に「ドラクエ」の曲がかかった時は「おおーっ」って、なって(笑)。

――それは実際にリアルタイムでテレビでご覧になっていた?

中村 ええ、見てました、見てました。もうビックリでしたよ、鳥肌でした、本当に。

――あの時の盛り上がりはすごかったですよね。

中村 実は東京オリンピックが決まった年(2013年)の「ドラクエ」のコンサートに行った時に「すぎやま先生にオリンピックの曲を書いてほしいとかネットの掲示板に多いですよ」とかって話をちょうどした覚えがあって。その時すぎやま先生は「いや、オリンピックは、僕あんまり関係ないからね」とおっしゃってて(笑)。そんなことを言ってたのに、本当に実現してしまったというね。

――そもそも「ドラクエ」の曲をすぎやま先生に書いてもらうことになったきっかけというのは、すぎやま先生が(エニックスに)アンケートハガキを投函してきていて、それを(当時のエニックスの)スタッフが見つけて…というお話だったと聞きますが、すぎやま先生に「ドラクエ」の曲の依頼した時は、もうゲームのほうは、ほとんどできていた段階だったんですか?

中村 もう本当にほとんどできていて、あとは音楽を入れてという段階でしたね。

――最初から曲が入っていたわけじゃなかったんですね。

中村 そうですね。だから、うちのサウンドのスタッフが「最後に僕が作ろうか?」みたいな感じで話は進んでいたんです。まだ(その段階でも「ドラクエ」の曲は)作っていなかったんですね。で、そんなところで、エニックスの千田(幸信)さんが「すぎやま先生に、曲を頼もうと思ってるんだ」って言ってきて。でも、さすがにすぎやま先生って、僕も普通にテレビでもお見かけしてる人でしたし。当時はテレビCMでもテクニクスのコンポのコマーシャルに小林亜星さんと出てらっしゃったりしたので、こんな大先生がゲームの曲なんて作ってくれるの?なんて感じで思ってましたね。

――最初にすぎやま先生とお会いになった時の第一印象というのは?

中村 最初は本当に(チュンソフトのある)調布のワンルームのマンションに来ていただいて。

――先生に来ていただいたんですね?

中村 そうなんです。で、「今作ってる、これなんですけど…」と画面を見ていただきつつも、なんとなく「いやいや…ちゃんとやってくれるかな?」みたいな目で、僕は内心見ていて(笑)。

――しかも1週間で作って、なんて…。

中村 さすがに無理だろう、とか思いながら、先生にお話をお伺いしていたら、実は大のゲーム好きだというのがわかって。これもよく話している話ですけど、当時僕がハマっていたビンゴっていうピンボールの前身みたいなゲームがあったんですけど、そのゲームは僕自身すっごく当時ハマってたんですよね。でも先生は、それがまだ日本に上陸した頃、横須賀米軍基地の周辺の店にしかなかった頃に、車を飛ばしてよく遊びに行ってたというお話を聞いて、「あ、この人は本物(のゲーム好き)だ」と思って。あのゲーム(ビンゴ)をそんなにまでして、遊びにいっていたなんて、すごいなと思って。それでもう「ぜひお願いします」と(笑)。しかもね、「1曲か2曲はちょっと後にするね」とかって言われていたんですけど、本当に1週間でそれ以外の曲を全部作ってきてくれて。いやぁ、もうすぎやま先生は、本当にすごいなと思って。しかもどれもイメージピッタリじゃないですか。で、「先生さすがです」って言ったら、「いや、テレビCMの曲なんかはね、夜に電話がかかってきて、次の日の朝までになんてのがいっぱいあるから、慣れてるよ」とか言われて(笑)。いや、ほんとプロ中のプロだ…と思いましたね。

――「ドラクエ」のⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと音楽的な進化というのは?

中村 いや、もうなんかいつもあまりにも素晴らしい曲で、誰も文句が言えない(笑)。

――中村さんが一番好きな曲というのはありますか?

中村 いつも感動するのは、「Ⅲ」のエンディングの曲ですね。でも、一番聴いていてつらいのは「Ⅱ」の曲ですね。(聴いていると)当時の苦労を思い出しちゃうので。すぎやま先生には申し訳ないんですけど、どうしても(「Ⅱ」の曲だけは苦い思い出が)蘇ってしまうんですよね…(苦笑)。

中村氏にとってファミコン、スーパーファミコン時代とは?

――まずはここまで前半の総括になりますが、ファミコン、スーファミの時代って、中村さんにとってはどんな時代でしたか?

中村 ひたすら突っ走ってましたね。ハード的にはメモリだったので、どこかで常にメモリとの戦いみたいなものがあって。いかに容量を詰め込むかみたいな。あと、6502という(ファミコンの)CPUがいろんなことができて、容量を小さくすることができるとかあって、毎回スタッフのみんなで、技をあーだこーだと言って生み出していたんですよね。そのへんがすっごく楽しかったです。本当にエンジニア冥利に尽きるというか。だんだん最後の頃になってくると、知らない人が逆アセンブルかけても、わかんないんですよね。突然変なところに飛んで行ったりとか、割り込みがかかったりして。それも「いろんな技」で圧縮かけるためだとか、スピードを上げるための技だとか、RAM上に展開してスピードを出したりとか、とにかくいろんな技が使われていたので。そういうのができた時代でしたよね。本当にこの時代は面白かったですよね。

【参考】※ファミコンのチップの6502については、こちらのインタビューで当時のことが故・上村雅之氏によって明かされています。

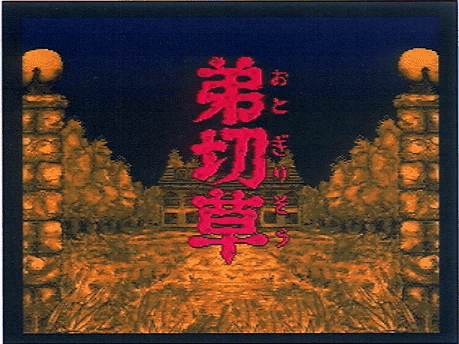

サウンドノベル、そして「街」へ

――さて、ここからいよいよサウンドノベルの話なんですが、当時のチュンソフトさんとしても初の自社発売(パブリッシャー)タイトルでもありました。この「サウンドノベル」という名前は誰が?

中村 これは誰だっけ?

中西 5人ぐらいでずっと企画会議してましたよね。そこで決めたんだと思いますけど、たぶん麻野(一哉)さんではないかと。

――当時はハードのスペックも上がって、だんだんリッチな映像になっていく中で、ゲームの難易度も上がって、もう一度誰でも遊べるゲームをということで生まれたのが、サウンドノベルだったとも言われてますが。

中村 やっぱりあれだけ流行った「ドラクエ」でも、実は「難しくてできない」と言う人もいたんです。だから、あれ(「ドラクエ」)以上「簡単に遊べるゲーム」っていうのが、テーマの1つにあったんです。なんか普通の人でもゲームのコントローラを握るきっかけになるようなゲームを作りたいというのがあって。サウンドノベルはそういうコンセプトで作ったんですけど、「弟切草」は実は一番最初の名前入力が難しい、なんてあとで言われたりしてましたね(笑)。

――中西さんの姿は、もうこの(「弟切草」の)頃には、編集部でも見かけていた記憶がありますが、いつ頃チュンソフトに戻られたんですか?

中西 中村さんが一番苦しまれていた「ドラクエⅡ」の時にはいなかったんですが(笑)、「ドラクエⅣ」の開発の途中ぐらいでしたかね。「ドラクエⅤ」とか「弟切草」の頃には最初からいましたから。1991年の4月に「弟切草」の発表会を新宿の小田急センチュリーで開催させていただいて。ゲーム雑誌媒体のみなさんとは、その頃からやりとりを始めさせていただいてました。

――「弟切草」でパブリッシャーになったということは、ソフトも当時は「前金払い」とかで、資金調達も大変だったとかはあったりも?

中村 いや、あの時って、世の中がまだバブルの余韻があった時代だったから。お金が回っていた感じはあって。銀行さんも逆に一生懸命お金を貸してくれた、というのはありましたね(笑)。

――なるほど(笑)。ところで「弟切草」は本当に新しいタイプのゲームでしたから、最初は12万本から始まって、リピートを重ねて30万本にまでいったと聞きますが、営業的な苦労というのはいかがでしたか。

中西 そうですね。最初は発表会をした時に、早くも辛辣なご意見をいただいていて。わら半紙のような文字で、テクスチャーと文字だけだったので、さすがに「これどうやって売るの?」と当時の問屋さんに言われてしまって。それで開発とも相談をして、ちょっと挿絵とかバックの絵を描こうよ、となったんですね。そしたら、1年ぐらい発売が延びまして(苦笑)。

――とはいえ、リピート(再注文)が何度も出るほど人気が出たのはいい作品だったからでもありますね。

中西 わたしも最初の営業でしたから、適正な販売本数というものもわからなくて。しかも、あの頃はリピートして(ソフトを製造して)お店に(また)並ぶまで、2ヵ月もかかっていた時代でしたから、今とはずいぶん違いましたよね。でも、リピートで売れていたということで、売り逃しもなくすんだわけで。そんないい側面もありましたね。とはいえ、最初の自社ソフトとして、30万本も売れたのは、やっぱりうれしかったですね。

――その次の「かまいたちの夜」が70万本と、さらに伸びていますね。

中西 これは(流通の意識の中に)「弟切草」は何度もリピートがかかった作品だ、という印象がいい形で残っていたというのはあったと思います。「サウンドノベル」は売れるんだ、というイメージがうまく流通担当者の記憶の中に残っていたので、今度の新作もまた売れるぞ、という感じで好循環を生んだんだと思います。

――なるほど。さてここからは、いよいよセガサターンの「街」の話になっていくわけですが。当時の「街」発売時のスタッフインタビューを読むと、構想6年(※詳しくは構想5年、開発2年)…なんて書かれてましたが、いったいついから「街」は作っていたのだろう、と思いまして。

中村 「街」の企画はですね。実はまずは「弟切草」が出た後に、「弟切草2」(の企画)を始めていたんです。だけど、そちらはなかなかシナリオが進まなくて。そうこうしているうちに(「街」の脚本を担当する)長坂秀佳さんから「いいこと思いついた」って言われて、彼が言いだしたのが、この「街」だったんですよ。

――「街」の企画自体は長坂さんの持ち込みで?

中村 「渋谷のスクランブル交差点で信号待ちしている時にね…」といった話から始まって。たまたまこの交差点には100人がいるんだけど、それぞれの人生にちょっとずつ影響があるよね、みたいな世界を書きたいんだよ、と。ただ、こちらのシナリオも、なかなか大変難航して。本当に最初から(主人公)100人という構想だったので。まずは、長坂さんが大学とかのシナリオの専門の講師をやられていたので、その時の学生さんとかを何十人も集めて、ずっと一緒に(「街」の)シナリオを書いていたりしたんですよね。で、そのうちの何人かがそのまま残って、「街」のシナリオを最後まで仕上げてくれて。なんとか形になっていったんですね。

――「弟切草」が発売されたのが1992年3月でしたから、この年あたりから「街」の企画はスタートしていたということですかね? この時はまだセガサターンなどもない頃ですが、出すハードも決めていなかった感じですか?

中村 たぶんまだ決めてなかったと思いますね。最終的にはあのボリュームですから、CD-ROMだと大容量を一番生かしやすいよね、ということで、ハードは当然CD-ROM機だろう、となっていったんですが。でも「街」の主人公は(製品版では)10人ですけど、なんだかんだと100人ぐらいの登場人物が出てくるので、さすがに100人を絵で描き分けて…というのが、作業量としてもものすごく大変なので。それだったらもう(実写の)写真で撮影したほうがいいんじゃないか、というのがあって。

――いざ実写でとなると、撮影がかなり大変だったのではないですか?

中村 いやー、思ってたほど甘くなかったですね(笑)。イラストのほうが良かったんじゃないか、と後になってから思うほどで(苦笑)。このへんは当時のインタビューでも語ってたかと思いますが、まだ写真もデジタルになってなかった時代で。ギリギリ、デジタルになり始めた頃で、プロのカメラマンさんですら、まだデジタルカメラは持ってないというタイミングだったんですね。持ってても、まだ画素数的にも小さくて。だから、当時はスチル(静止画)で撮って、(プロ向け写真現像所の)堀内カラーさんに持って行って(笑)、CD-ROMに(データを)焼いてもらって、で、そこからようやく1回出力したものを見て。それで、うまく撮れてなかったら、またもう1回撮り直し…という感じで。今だったら、その場で撮って、その場で(写真のデキを)見て、またすぐ撮るとかできるわけですけど、当時みたいに1回撮って、CDに焼いて、また撮り直しとかになると、スタッフも役者さんもみんな組み直しになるので、それがすごい大変だったんですよね。そこだけで、時間とコストがものすごくかかりましたね。

――実写でいこう、というのは最初の段階から?

中村 そうですね。それ以前に出ていた実写のゲームタイトルにあんまりいいものがなかった…という想いもありまして。当時の世の中的には、「実写のゲーム」=「ネガティブ」だったので、やっぱりそれを覆したいな、という気持ちはありましたね。実写の面白さというものもあるんだと証明したかったというか。

「街」に対する評価を振り返ると…

――CD-ROMゲーム機ということでしたら、当時は選択肢がいくつかあったと思います。最終的にセガサターンになっていくわけですが、セガさんからはいつの段階からお話が?

中村 当時は、セガさんもソニーさんも「何か作ってください」というお話はいただいていて。僕らはちょうど「街」を作ってて、写真で容量も大きいからCD-ROMだよね、するとどっちか(セガサターンかプレイステーション)に当時はなるわけですが、「街」の話をした時に、ちょうどセガの入交(昭一郎)さんがすごく興味を持っていただいて。渋谷での撮影の話をしたら「東急百貨店さんとか西武百貨店さんとか話をつけてあげるよ」と言ってくれたんですね。実際に入交さんのお力添えで東急さん、西武さんの両方で撮影もさせていただくことができて。そういう流れもあって「じゃあ(セガサターンで)お願いします」と。

――「街」はセガサターンでと決まったわけですが、当時中村さんは、セガに対してはとんな印象を持ってましたか?

中村 セガって、本当に「アーケードも含めてセガ」っていう感じでしたよね。当時はもう3Dのゲームが全盛だったじゃないですか。「バーチャファイター」を筆頭に。僕からすると、体感ゲーム時代の「スぺハリ」の頃から全部ひっくるめて、「セガと言えば、バリバリにアーケード系のイメージ」というのがありましたね。コアゲーマーファンのいるセガみたいな。でもセガさんには、本当にいろいろやっていただきました。実際のマーケティングもそうでしたし、制作上でもいろんなご協力もいただきましたし。

――セガでやると決めた当時、プレイステーションというのはどのように見ていました?

中村 (セガサターンに僕らが)決めた時は、まだ両者は均衡していた感じがあったんですが、その頃は若干任天堂さんがおとなしいというか、静かな感じのタイミングで。それでもソニーさんがあそこまでガーンといく、という想像はできなかった感じはありましたね。ゲーム業界的には三つ巴でグーッといくのかな、という感じで思っていましたから。僕らとしては、あまりそこは意識してなくて、むしろ参加したハード(セガサターン)に貢献できればいいな、という感じではありましたね。

――その「街」のほうですが、開発規模もかなりのもので、(当時のインタビュー記事には)シナリオライターは最大で20数名ともありましたが。

中村 撮影の時はものすごかったですね。もう僕もよくわからないぐらいの規模になってて。3班体制で、役者さんの撮影に1ヵ月ぐらいはかかっていたと思います。撮影も、あの当時だから許されたゲリラ撮影でやって。たぶん今だったらすぐに(取り締まりの人が)飛んでくるというか(笑)。けど、あらためて「街」の映像を見てみたら、もう今の渋谷と「街」の中の渋谷は、全然違いますよね。驚くほど変わってしまった…というか。

――「街」に対しての評価というのは、最終的には13万本ということで、中村さんもいろいろ悩まれたという話も過去のインタビューでは語られていますが、今あらためて振り返ると、そこへの分析というのはいかがですか?

中村 うーん、そこはいまだに謎なんですよね。評価と売れ行きとのアンバランス感という部分においては、ずっとファンの方々が好きでいてくれる人がいる中で、実際そこまで(販売本)数としてはいかなくて…。

中西 実写がダメなのか?ということで、プレステ版では、実写ではないバージョンのシルエットモードとかつけたり、いろいろやってはみたんですけど。やはり難しいものがありましたね…。

ドリームキャストとネットワーク

――さて「街」が発売された頃(1997年初頭)から水面下でセガは、次のハードのドリームキャストの話が進んでいたようでしたが、この新ハード(ドリームキャスト)のお話は、もうこの頃から?

中村 たぶんいただいてましたね。お話自体は。

――ドリームキャストはネットワーク標準装備のハードでしたが、このへんは聞いていかがでしたか?

中村 いや、正しい方向だとは思いましたよ。僕はゲームについては、どちらかというとグラフィックの進化よりも、ネット派のほうだったので。ネットゲームも結構やっていましたから、ネットを使ったほうが楽しいことができるかな、という意識はありましたね。

――もしかするとドリームキャストで「街」の続編を作るという選択肢も、当時はありえたんでしょうか?

中村 たぶんそういうお話もいただいていたんだと思います。

――チュンソフトさんとしては、2002年2月に「不思議のダンジョン 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参!」を発売しています。ただしこれはドリームキャスト撤退から1年後ぐらいでの発売でしたが。企画自体はいつ頃から動いていたものですか?

中西 「アスカ」は開発に期間がかかったんだと記憶しています。「シレン2(※不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城!/2000年9月・N64)」を出した2000年頃から開発は始めていたんだと思いますね。

――「アスカ」は実はドリームキャスト版の後の2002年10月に、パソコン向けに廉価(ベストプライス)版を発売されているのですが、このソフトが20年近く経った今、Amazonでも3万6000円ぐらいしていて(2021年10月時点)、10倍のプレミア価格になっていたりします。

【参考】「アスカ」についてはこんな記事も…

中村 10倍に高騰ですか!すごいですね。「アスカ」は、確かネバーランド(カンパニー)さんの仕切りで、企画とかバランスとかやっていたと思うんですよ。だから、いつもの「シレン」とかとは違う味付けなんですよね。そこが評価されているところなのかもしれませんね。

――「アスカ」はリメイク版を求める声もあるのですが、そこは(もう会社がない)ネバーランドさんの絡みもあるのですかね?

中村 そういう部分もあるのかもしれませんが、もしかしたら、元のソースがもうないのかもしれませんね。それを掘り起こすのも大変なのかも、とも思います。

それぞれのハードメーカーの文化の違い

――中村さんは、任天堂もプレイステーションも、そしてセガハードも作られたわけですが、それぞれの会社に違いというのはどんな感じでしたか?

中村 文化的な違いは確かにそれぞれありましたね。セガはやっぱりゲームセンターのゲームを作っている会社だな、という印象が強くて。ゲームの作り方も含めて、(鈴木)裕さんとか中(裕司)さんとか、クリエイターの方々も、常に最先端を行くような感じはありましたね。そこがまたセガらしいというか。セガさんは、ドリームキャストで撤退してしまいましたけど、あの時、何らかハードは続けていても良かったようにも感じますね。ネットワーク的な取り組みだって、すごく時代を先駆けてやってたし、いろんな可能性をいつか花を咲かせてやる、みたいな社風を感じてましたね。とにかくセガのタイトルはセガが作る、みたいな力強さもありましたから。そういう意味で振り返ると、セガが作るゲームハードがなくなってしまった…というのはさみしいものがありましたよね。

一番の思い出はやっぱり「あのニュース」

――さて、そろそろ「締め」に入っていきますが、中村さんは、ゲーム業界の黎明期から長年関わられてきた中で、一番印象に残っていることというのは?

中村 「一番思い出に残っている事」というと、どうしても「ドラクエⅡ」になってしまうんですが(苦笑)、(「ドラクエⅡ」は)もちろん、作って、できるまでの苦労というのもあったんですが、発売日の様子がニュースにまで流れましたよね。ものすごい行列で、池袋のビックカメラ周辺が、池袋から護国寺まで行列ができた、なんて映像が流れてるのを見て。さっきのすぎやま先生のオリンピックの行進曲の話じゃないですけど、やっぱり自分の作ったゲームが、テレビのニュースで流れる…なんていうのはやっぱりすごいな、というのがありましたね。でも、当時はゲームをマスターアップしてから、店頭に並ぶまでに2ヵ月とかかかる時代でしたから、僕らはもうその時には「ドラクエⅢ」の話をしているようなところでしたから、ちょっと不思議な感覚はありましたけど。でも、やっぱりあれは、振り返ると一生思い出に残る出来事ではあったと思います。

――ちなみに、過去の中村さんへのインタビューの中で「50歳になってもプログラマーやってゲームを作っていたい」と語っているのですが、今はその歳になってみていかがですか?

中村 いやぁ、今はゲーム作りやってないですね(苦笑)。すみません。でもね、すぎやま先生が、あの当時「ドラクエ」に参加していただいた時の年齢が、55歳の時なんですよ。驚きますよね。今の僕より2歳若い時なんですよ。だから、そう考えると、まだまだ僕も何か作んなきゃな、と(笑)。

――ぜひそれは見てみたいですね。

中村 今はちょっと休んでいるんですけど、なんか自分でやりたいな、と思うものがあったら、また新しいものを作ってみたいな、という気持ちはあります。ただ、音楽とか絵とか小説とかだったら、1人ででもできるんですけど、ゲームというのは、どうしても大勢の人が必要なのと、当然それに対してはお金もかかるので。そういう意味では、なかなかハードルは高いですけど、昔、葛飾北斎がずっと絵を描き続けて、70歳ぐらいまでの絵は全部ゴミだぐらいのことを言っていて、70歳を超えてからようやく自分の世界を確立した、なんて話を聞いてると、僕もそういう感じで何かできたらいいな、とは思ったりしますね。

――これからのゲームって、こういうものにしたいとか、予想や期待とかってありますか?

中村 うーん、予想とはちょっと違うんですけど、僕が今までのゲームというものを振り返った時に、僕が思っていたゲームと、実際売れていったゲームって、世界が若干違うんですよね。ズレているというか…。僕にとってのゲームって、「インベーダー」ゲームとかアクションゲームとかをメインに、やがてはロープレだなんだとなっていったんですが、結構現実世界のゲームって、「世界観ベースにしてヒット」していっちゃった感じはありますよね。お話であったり、キャラクターであったりとか、そういう「世界観」を楽しむものがゲームなんだといった感じになっていっちゃった、というか。もちろん、それがダメと言ってるわけではないんですけど、もうひとつ、どこか「ゲームらしいゲーム」というものに、もうちょっと世界が広がっていってほしいかな、といった気持ちは若干あります。

――そこはぜひ次の中村さんの新作で、いつか見てみたいですね。では、最後にこれを読んでくれているファンの方へメッセージを。

中村 まあ、あんまり過大に期待されてもあれですけど(笑)。やっぱり昔のゲームの良さとかって、あるじゃないですか。最近出たメガドラミニとかみたいに、今の時代に新しいああいうハードで楽しめるというのはいいですよね。僕もファミコンミニとか、いとこの家に行って遊んだんですけど、「いやぁ、懐かしいなぁ…」って、ちゃんと指も覚えてて(笑)。これからもゲームはいろんな形で楽しみたいですよね。

――ありがとうございました。(2021年10月25日・新宿にて収録)

最後までお読みいただきまして大変ありがとうございました!

『Beep21』では、中村光一さんのインタビューへ、読者のみなさんからのご質問やメッセージなど募集しております。みなさんからご質問へは、定期的に中村光一さんご自身からご回答もいただく予定です。今回のインタビューを読んだ感想も含め、みなさんぜひこちらをご参考に、投稿してきてください。お待ちしています。

【『Beep21』Twitterからの投稿ルール】

また、この記事が楽しめた!

という人は左下の「スキ」も押していってくださいね!

どうぞよろしくお願いいたします。

みなさんからの感想コーナー

とても良い記事でした。

— 翁G (@OKINAG) December 24, 2021

楽しく読ませていただきました。

『Beep21』創刊記念企画・中村光一 特別インタビュー|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/pFFfeBZy3d #BEEP21

今日創刊の #Beep21

— 夜空ノ月@C102日曜日西”の”32b (@tomokun0503) December 24, 2021

まずは中村光一氏のインタビューを読了

子供の頃ゲームを作ってる人を意識するようになって初めて憧れたのが中村光一さんだったな

『Beep21』創刊記念企画・中村光一 特別インタビュー|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/1NLCdKUeJt

Beep21を寝かせず読み進めている。中村光一さんというとI/Oやニュートロンだった。それらにも触れられていて楽しい。芸夢狂人さんとかも。本当はドアドアなんだろうけど88mkII音源に対応したmkII(ややこしい)が好き。ニュートロンは何故かbeep音でいいのに。@Beep2021 #note https://t.co/UtEqzGYZfr

— pid (@pid_gagaga) December 27, 2021

やっとBeep21本誌を読み始めました。いやもう中村さんの記事だけでお腹いっぱいで(褒め言葉)

— tdmsd1020 (@tdmsd1020) December 28, 2021

ドアドアmkIIからドラクエ、街とお馴染みのクリエイター(個人的にはスーパープログラマーと呼びたい)の貴重なお話でした。

残り記事は年末年始のお楽しみにします。 @Beep2021 #note https://t.co/XHoGGQwCnD

#beep21 #ドラクエ

— 南ミツヒロ (@kohadamaguro) December 28, 2021

堀井雄二鳥山明すぎやまこういち。

ドリームチームの作品と思っていたドラクエだけど、実際は大学生らのグループに大御所が力を貸した感じだった。今のインディーズゲーム感覚か!

途中まで作ってたファミコン版ドラクエ5の話は初耳。

#Beep21 「街」大好きなのでこの記事が読みたくて購読しました。

— かいかい/ステさん (@Ste3yukagenmite) December 29, 2021

ボリュームいっぱいでとても面白かった。

中村さんに新しいゲーム作ってもらいたいなー。

他記事も読んでいくぞ。

『Beep21』創刊記念企画・中村光一 特別インタビュー|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/I0uzdSKxgy

久しぶりに中村光一さんのインタビューが見れて大満足でした!

— 矢島透 (@Omu5Q) December 31, 2021

素晴らしく濃いインタビューありがとうございました。

是非中村さんには、すぎやま先生のくだりではないですけど、まだまだ意欲的にゲーム作りをしていっていただきたいなって思います。

閉鎖的な世の中に一矢報いる意味でも、中村さんのゲームで我々ファンにどうかワクワクを与えていただけたらな〜って密かな願いです😁

— 矢島透 (@Omu5Q) December 31, 2021

サウンドノベルやシレンを長年待ち続けるファンは中村さんが思っている以上に多いですよ〜。#Beep21

中村光一さんへの質問、要望

— 矢島透 (@Omu5Q) December 31, 2021

・クラウドファンディング等による新作サウンドノベル(ミステリーを個人的には希望😁)の企画を立ち上げたりはいかがでしょうか?

名作を作った方々の再結集で(我孫子さん、麻野さん、加藤恒太さん)サウンドノベルの面白さを今一度見せつけてほしいです!#Beep21

昔かまいたちの夜発売前にチュンソフトさん宛てに手紙を送ったのですが、当時鼻垂れだった子供の質問にも関わらず、ぎっしりと丁寧に回答されたお手紙が返ってきました。

— 矢島透 (@Omu5Q) December 31, 2021

今でも温かい気持ちになります😭#Beep21

みんな若くてすぎやまさんの偉大さを知らず半信半疑なのを、ゲーム好きをアピールして認められたとか!素晴らしいエピソード

— 深海四畳半 (@aMwutOwlbygyaSv) December 31, 2021

『Beep21』創刊記念企画・中村光一 特別インタビュー|Beep21 #Beep21 https://t.co/XilZ4D8IjF

— こまP (@0906_zeus) January 1, 2022

中村光一さんのインタビューが読みたくて買いました。「街」はもちろんドラクエ黎明期の話など、知らないことばかりでした!面白かったです

色んな話がすごすぎ。ドラクエもシレンもサウンドノベルも大好き。洋館苦手なのは弟切草のトラウマかw。

— ZERO_U (@zero_u) January 2, 2022

『Beep21』創刊記念企画・中村光一 特別インタビュー|Beep21 @Beep2021 #note https://t.co/J3qpQ3N7Go

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?