ナンカナサーヒフ(パキスタン 2010)とシク教

シク教の誕生 Birth of the Sikhism

よくシク教についてインドのパンジャブで生まれた、という記述を見ることがある。人によってはアムリトサルでシク教が生まれたと思っている人もいるだろう。しかしそれは実は間違いである。シク教はパキスタンのラホール郊外で生まれたのである。シク教が誕生したときには驚くかもしれないがアムリトサルは存在すらしてなかった。当時はまだインドとパキスタン間には国境がなく両国にまたがる形でパンジャブという地域があった。つまり知らないと勘違いする人もいるだろうけど、インド側だけでなくパキスタン側にもパンジャブ州というのが存在しているのである。シク教の開祖の初代グル(指導者)であるナーナクはこのパキスタン側のパンジャブのタールワンディー村(現 Nankana Sahib ナンカナサーヒフ)でヒンドゥー教徒の両親の下に生まれた。もちろん初代グルが生まれただけであるからシク教がこのタールワンディーで誕生したわけでない。グルナーナクがこのタールワンディーから少し離れたカタルプル(Kartarpur)というところで自分の理想とするコミュニティを作り上げ信徒たちと共同生活をはじめた。この共同体が生まれたカタルプルがシク教の誕生といわれている。なおこのカタルプルもインドにかなり近いが地理的にはラホールの少し北のパキスタン側になるのでナーナクの誕生にしろ共同体の誕生にしろどっちで考えてもシク教というのはパキスタンで生まれたことにある。

しかしナーナクの時代は今のパキスタン、バングラデシュを含めてインドと呼ばれていた。印パ独立まではこの三国まとめてインドとなっていたわけである。したがって、現在の地図で言うとシク教はパキスタンで生まれたわけだが、カタルプルができた時の地図ではインドになるので絶対に間違いという訳ではないともいえる。

なおアムリトサルは当時まだ存在していない。もっと後の4代目のグル、ラムダスが今のアムリトサルにラムダスプルという町を作り始めた。街に聖なる池アムリトサル(甘露の池)を作りその中に寺院を建築し、のちにアムリトサルと呼ばれるようになったのである。したがってシク教誕生の初期でもなく拡大期にアムリトサルは誕生したといってもいいかもしれない。第5代目のグル、アルジュンがこのラムダスプルを拡張し「この地球上にラムダスプルのような場所はない」という言葉も残されていることから5代目ぐらいからアムリトサル(当時はまだラムダスプルと呼ばれていた)の絶対的な神聖性が正当化されていったのかもしれない。しかしながらどうしても日本でシク教というとアムリトサルしか知られていないので多くのケースで誤解しているのは仕方ないことだろう。

また余談だがシク王国というのがイギリスのインド植民地時代まで存在していたが、このシク王国も首都はパキスタンのラホールであってアムリトサルではない。つまりアムリトサルはシク教においては総本山ではあるが必ずしもシク教界で常に政治的に中心というわけではない。あくまでも宗教的に最高の聖地ということなのである。なおインドのパンジャブ州にアナンドプールというところがあり、そちらで後期のグル達は生活をしていたこともかなり多い。神道においても伊勢神宮が宗教的に最高位ではあるが伊勢が政治的に中心というわけではないのと少し似ているのかもしれない。つまり宗教的な高位が必ずしも政治の中心に繋がるわけではないのだ。

ナンカナサーヒフ Nankana Sahib

なんかな と平仮名で書いてしまうとひょっとして 南嘉那 とかいう地名が日本の南方にあってもおかしくないような、そんな不思議な響きを持つ地名がパキスタンにある。このパキスタンっぽさがなく、いかにも琉球的な語感を持つ街は日本はおろか世界的にもほとんど知られていないがシク教の開祖、つまり初代グルであるグルナーナク(Guru Nanak)の生まれた街(当時はタールワンディー村)なのである。なおSahibは猊下などという尊敬語に相当する接尾語で多くのシク教の聖地にはこのSahibという単語がついている。しかし宗教的な開祖の誕生地として、仏教のルンビニ、キリストのベツレヘム、イスラムのメッカと比べると雲泥の差ほど知名度がない。ガイドブックにもほとんど載っていないことを考えると知名度が低いというよりも存在そのものが忘れ去られているといった方が近いだろう。インドパキスタン間に国境が引かれ大多数のシク教徒がインド側に移ってしまった現在においてナンカナは参拝者が激減しているはずだ。訪れる観光客や参拝者の減少に比例するかのように知名度も低下していったのは仕方のないことなのだろう。この聖地を代々守り続けている現地の人たちはこの現状を寂しく思っているのかもしれない。それにしてもこんなパンジャブのシク教世界の真ん中に無理やり国境線をひいてしまってシクの土地を分断してしまったイギリスは罪深い存在だ。パンジャブはパンジャブで一つにしておいたらこんなことにはならなかったのではないかと思う。

今回のパキスタンの最大の目的の一つがこのNankana Sahib なのだ。今までに色々とシク教の聖地に訪れてはいたがなかなか行きづらいのがパキスタン側だった。しかも初代グルの誕生地。いつかは行ってみたいと思いながらやっと機会ができたのだ。

以前にGuru Nanak 誕生祭にインドから大勢のシク教徒が国境を越えてこのNankana Sahibに巡礼する写真を見たことがあった。その時の印象があまりにも強く、大勢の巡礼者で溢れんばかりグルドワラはパキスタンの中にあって独立国のごとくシク教徒だらけだった。普段でもここまでの大勢ではないだろうけどある程度のシク信徒が熱心に参拝しているであろうと勝手に思い込んでいたのだった。ナンカナサーヒフのゲートをくぐり、期待を膨らませ中心部のナーナクの生家のあったところに建てられたGurdwara Janam Asthanに向かう。しかし実際に現地に到着してみると,,,,

Gurdwara Janam Asthan

グルナーナクの生家があったとされるところには現在は Gurdwara Janam Asthan という立派で広大なグルドワラが建てられている。他のグルドワラと同じように白い建物だ。建築物だけをみたらインドのどこかのグルドワラか?と間違えてもおかしくない。グルドワラを知らない人ならどこかの宮殿?と勘違いしてもおかしくない程の立派な建物だ。建物だけでなく庭や道路も綺麗に整えられている。しかしながら不思議なことに全く人がいなかったのだった。これは想定外だった。開祖の誕生地としてルンビニやメッカほどの知名度がないのは仕方ないにしても参拝者が限りなく見当たらないというのが不思議だった。いくらなんでも誕生地は一大聖地のはずなのに、というキツネにつままれたような感覚があった。何よりも建物をはじめ敷地内が非常に立派過ぎなのである。それなのに人の気配がないというのが打ち捨てられたような宮殿のような不思議なオーラを出していた。このゴーストタウンの聖地はどことなく参拝者がいないというのもあって魂の抜けた聖地のような寂しさもあった。やはり聖地というのは参拝者などの祈りなどでパワーを得るのではないのだろうか。祈る姿のない聖地はどうも見てもスピリチュアル的には迫力にかける。聖地というは祈る人が存在して、それによって神聖なる格を与えられるのではないだろうか。祈る人が誰もいないのであれば神聖なる部分はある程度意味を失いかねない。

内部に入ってみた。当然人の姿はほとんどない。ある部屋にキルタン(神の賛歌)に使われる楽器が並べてあった。鍵盤楽器のハーモニウムは鍵盤が割れ一部は壊れている。建物が立派なだけにこの部分だけが古めかしいのがちょっと不思議だった。おそらくすぐに演奏可能な感じに置かれていたから今でも信者が集まり演奏は行われてはいるのだろう。

グルドワラでは玉座のような綺麗な装飾を施した席があり、そこに聖典であるグルグラントサーヒフが置かれている。第10代グルであるゴービングシンは自分の後継者としてこのグルグランドを指名したからである。したがって聖典は常にこのような立派な玉座に置かれ、綺麗な布の下に見えないように置かれている。しかしどういうわけかある部屋で女性がこのグルグラントサーヒフを読んでいたのだ。今までは布の下に置かれていたので見たことがなかったがこうやって見ると本としてはかなり大きい。しかも文字がぎっしり書き込まれている。本のサイズに合わせて文字を大きくしたわけでなく、確かにこのボリュームならば読み切るのは結構な時間を必要するのは明らかだった。彼女はこの聖典を六日間で読むことになっているという。後に調べるとどうも一週間内に読み切ることは引っ越しや結婚前に行われる行事らしい。次の新しい人生を送る準備として神の教えとなるグルグラントサーヒフを読み直し宗教心を新たにするということなのだろうか。

Gurdwara Janam Asthan 周辺

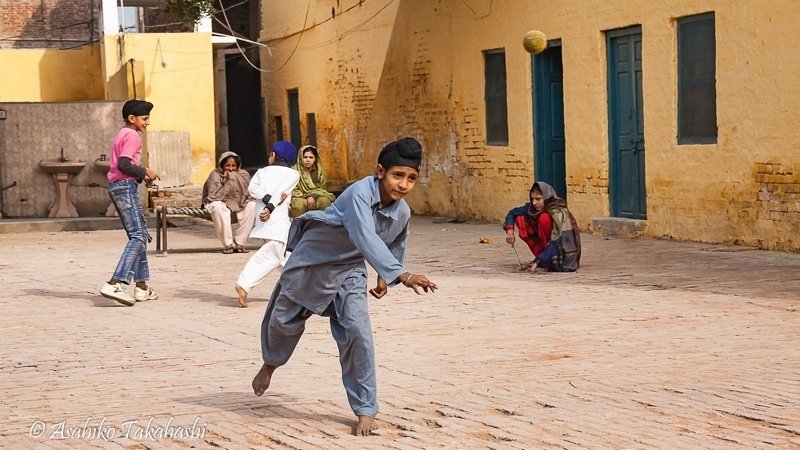

Gurdwara Janam Asthanの見学を終え、周辺を歩いてみた。周りに住んでいるのは当然ながらほとんどシク教徒。シク教らしいターバンが見える。それにしてもかなり閑散とした印象でインドにおけるシク教聖地の巡礼者が大勢集まるような雰囲気とは全くかけ離れている。ここはきっと国境が引かれる前には巡礼者でにぎわっていたのだろうと思うと寂しい気持ちなった。

周辺には農地が広がっていた。パンジャブは肥沃な地であり穀倉地帯とされている。パンジャブとは五つの水という意味があり、これは五つの河川を表している。それだけ農業用水に恵まれていたのだ。たまたまニンジン畑で収穫が行われていた。パキスタン内では無許可で女性にカメラを向けることは普通禁止されているが、ここでは女性でもカメラが平気で、どちらかといえば好きなようだった。これだけでもやや厳格なパキスタン内にあってモスリムと違う別な世界を感じる瞬間でもあった。

シク教の神 God of the Sikhizm

少しシク教の教義についても説明してみたい。グルドワラで歴代のグルの肖像画を見ることはあっても神の肖像や像を見ることはない。シク教において、はたして神は存在しているのか?

‐答えはイエス。

しかしこの神の概念が分かりにくい。

Wikiでどう書いてあるのか見てみよう

‐神には色々な呼び名があり、それぞれの宗教によって表現のされ方の違いはあるが諸宗教の本質は一つである‐

なんだが良く分かりにくい書き方をしている。宗教が違っているのに本質が一つとはどういうことなのか?敬虔な他宗教の人ならば神の冒涜と怒りを感じるかもしれない。

グルナーナクによれば、この世界は創造主によって作られ、その創造主を神としている。そしてこの世の存在するものの中にも存在しているとしている。これは水の神とか山の神とかなどという多神教という意味ではないらしい。基本的に一神教であり、絶対的なすべてを超越した神が存在しており、私の理解では万物はその神の一部を内包しており支配されている。つまり全ては神の一部であり世界は神の手の平で万物が動かされているようなものだと。これは彼が生まれたところや共同体を作ったところの環境が関係しているとされている。背後に美しいヒマラヤ山脈が見え、土地は肥沃で自然に恵まれていた。そういった美しい自然を眺め穀物などの収穫を感謝し神がこの万物を作ったという考えが生まれたという指摘がある。なお特に神に名はないのでグルグラントサーヒフではヴァイグル(素晴らしき統治者)という呼称を用いている。

それではその神はどのような姿をしているのだろうか?

ナーナクが神の声を聴いたときに姿が見えなかったことにより、神は無形のものではないかと考えるようになった。さらに神は全て超越してあらゆるものの中に存在しているのだから無形で物質的要素があるわけではないとした。したがってシク教において神は無形であり肖像画などが存在しない。

それではこの世にはどうして様々な神、宗教があるのか?

一般的に宗教はそれぞれの神の教えなどに従って生活している。つまりイスラムではアッラーの神、ヒンドゥーではシヴァ神など。キリストではイエスが神の子として受肉したとされている(諸説あり)。そのような神の啓示、預言、教えなどである。ただし仏教では神ではなく“人間”である釈迦、ゴータマ・シッダッタが悟りを開いたその教えになるので神とは異なるが。要は宗教によって仕える神が異なるから教えや生活などが違っているという考えだ。

しかしながらシク教において、それらは神そのものの解釈の違いだとしているようなのだ。つまり経典の解釈の違いで宗派が分かれるように、神そのもの存在や解釈によって宗教そのものが分裂したと考えている。本当は一つしか神は存在しないはずなのに特定の解釈によって名前などが違ってしまったという考えだ。つまりアッラーもキリストもシヴァも本当は同じ神ではあるのだけど当時の預言者の理解や解釈によってバラバラの神の名前や宗教になっていったのではないかということなのである。ナーナクによれば神が違っているようであるけど、本当は同じ神を崇めているに過ぎないのだと。神道では森羅万象、八百万の神などとして様々なものに神が存在しているとする多神教だ。神道以外にも多神教は様々な国で信仰されているがシク教の解釈では別々に神が存在するように思えたとしても、それは実際には絶対神の一部に過ぎないという考え方なのだ。

平等性 Equality

ナーナクの詩の一節にこういうのがある「唯一神しかいないので、身分の上下、浄不浄、強弱、男女の区別などあるわけない」

また創造神によって人間も作られている。そして全ての人の中に神聖なるものが存在しているとしている。神聖なものが存在するからには全ての人は平等であるとした。つまり自然界だけでなく人間も含むすべてのものに神が宿っていて平等に造られ、平等に神の手で動かされていると考えたわけである。

これは私の勝手な推測なのだが、ナーナクの宗教観は一部ではあるが豊かな自然に中ではぐくまれたとされている。当時にも羊やヤギの遊牧は行われていただろうし、ナーナク自身もきっと牛のミルクを飲んでいたであろう。豊かな自然環境の中でそういった動物たちを含め神の存在を見出したわけだが、動物たちは平等に草を食んでいるのにどうして人間だけが生きるのに不平等なのかに疑問をもったのではあるまいか。そういった中で本来は平等に創造されているにも拘らず人間の身勝手なルールで不平等になっているのは変ではないのか? つまり神が万物を創る上で不平等に物を創るのはおかしいと感じたのではないだろうか。きっと神ならば他のヤギや牛と同じように平等に生物を創るはずだと考えたのではないだろうかと。

ランガル Langar

ナーナクの時代、パンジャブには主にヒンドゥー教とイスラム教が混在していた。そしてヒンドゥーではカーストが異なると一緒に食事ができない。イスラムでは男女別々に食事をとることにナーナクは疑問を感じていた。そういった時代に周りの人の声を押しのけて一緒に食事をとるべきと主張したのである。これはランガル(langar 共同体の無料食堂、ヒンドゥーにおいても宗教施設の無料食堂はランガルと呼ばれることがある)と呼ばれ無料で行われている。ランガルはシク教の概念の大きな柱となっていて、シク教といえばこの無料食堂を思い出す人も多いと思う。これはアムリトサルだけでなくどこのグルドワラでも行われている。この無料というのは貧者救済をも目的としている。

シク教は究極的に階級や身分などの差別を排していった。そして生活に最重要な食についてみんなで一緒に作ってそして一緒に食べようと呼びかけた(シク教におけるランガルには食べるだけでなく作る行為も含まれる)。一緒に食事をすることによって人々に平等性を共感するようにしたわけである。それには身分どころか宗教を超えてすべての神は、本当は一つであり、人間は平等に創造されたという根本的な考えによって人類の平等性を訴えたのである。今思うとあらゆる宗教を統一したような考えでもあるし、時代と共に細分化されていくものの考えを逆にまとめ上げたような画期的な考えである。これからの時代に宗教対立や世界平和を考える意味においてはもっと重要性を増してほしい宗教なのである。

*PS 自分はシク教の研究者でもなく、現地での話や数冊の本を元に自分なりに理解した部分で書いていますので多少間違いがあるかもしれません。もし間違いがあれば指摘していただければ思います。

超マニアックな海外の辺境で色々撮影しておりSNSで情報発信してます。

もし興味があればフォローよろしくお願いいたします。

ホムペ

X (旧 twitter)

instagram

threads

facebook

youtube

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?