黄昏のまばゆい光 -オペラの演出を巡る随想

私は、若い時映画を沢山見ていたせいもあり、舞台や演劇を観に行く楽しみを、正直そこまで味わっていない人間です。

とはいえ、演劇の中でもオペラは、ジャンルとして自分が大好きだというのと、昔の貴重な演出が結構映像ソフトとして残っており、今でも色々と見る楽しみがあります。

今日はこのオペラの舞台における印象深い演出について、少し語りたいと思います。

私が好きな演出家の一人に、1997年に亡くなったジョルジョ・ストレーレルがいます。

彼の代表的なオペラ演出と言えば、1978年のヴェルディ『シモン・ボッカネグラ』(クラウディオ・アバド指揮)の演出でしょう。

14世紀の港湾都市ジェノヴァを舞台にした、この重厚な人間ドラマ。驚くべきは、プロローグ後の第1幕でヒロインが出てくると、一艘の小さな帆船だけを背景に、柔らかい光に溢れる舞台になることです。

第一幕の舞台写真を使用している

舞台全体が、セピアがかったモノクロームのほのかな光に満たされて、まるで色づいた影絵芝居のように進む、その美しさ。

抽象的でありつつも、「一艘の帆船」というのが、航海と交易によって発展してきたジェノヴァの人々の、原風景と心のありかを見事に示しています。

そしてそれは、フィナーレでの、「帆が畳まれた複雑な大型交易船」という背景と呼応しています。

その背景だからこそ、かつての船乗りで、今はジェノヴァ総督にまで上り詰めたシモンの「なぜ私は海を捨ててしまったのか、あれは栄光の日々だったのに」というフィナーレの甘美な回想が、胸を打ちます。

プロローグ(これが結構長い特殊な作品です)は、リアルで壮麗な宮殿前の階段で、重厚な暗闇の中で演じられており、その落差を含めて大変味わい深いです。

衣装が豪華で、古めかしいのも含めて、光と闇、抽象と具体、豪奢と省略、歴史と夢想のバランスが絶妙なのです。

歌手陣や、淀みなく清廉に進むアバドの指揮・スカラ座の演奏も素晴らしい。音源だけの録音の方も、このオペラの決定版となっている、名盤中の名盤です。

ストレーレルのオペラ演出の多くは、舞台全体が、まばゆくも穏やかな光に満たされています。

例えば、モーツァルト『コシ・ファン・トゥッテ』(ムーティ指揮、スカラ座)での、ナポリの地中海的な透明な光。『フィガロの結婚』(コーステン指揮、スカラ座)での、屋敷を包む真昼の黄金の光と、フィナーレでのひっそりとした庭園の木々が白く照らされる、青い月夜。

とりわけ一際美しいのは、モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』(ムーティ指揮、スカラ座)でしょう。

『ドン・ジョヴァンニ』

LPのジャケット

第一幕の、ドン・ジョヴァンニ達が殺人の現場から逃げた後の、街道でのやりとりは、左手に屋敷の階段を備えた、黄昏の中の琥珀色の光がいっぱいに広がる舞台で繰り広げられます。

これが素晴らしい。ジョヴァンニ達の「夕暮れ」、没落をも暗示しつつ、まるで太古の光が、いつの世から変わらない人間の欲望を包み込んでいるかのような神秘があります。

それが、「神々」に反抗して、自らの地獄行きを選択する『ドン・ジョヴァンニ』というドラマの核を掴んでいます。

と同時に、いつまでもこの光に包まれていたいという気持ちをも抱かせてくれます。

きっと、これを生の舞台で観たら、その美しい音楽に包まれた魅惑の光が瞼に張り付いて、その日の夢の中に滲み出てくるのではないかと、妄想してしまいます。

余談ですが、この『ドン・ジョヴァンニ』の映像。今観られるDVDでは、クライマックスで人物たちが動かずに前を向いて歌い出すと、時折指揮者のムーティの映像がオーバーラップするという、とんでもない映像演出になっています。

まあ、ご愛嬌というか、若い頃のムーティはハンサムで、観ていて気持ちいいので、音楽を司る若い神のご降臨と考えるのが良いのでしょう。ストレーレルの演出は、現在では小学館のDVDブック『魅惑のオペラ』シリーズで、いくつか観られます。

作品のエッセンスを掴んだ革新的な演出。

そんなオペラ演出でおそらく、最も重要なものの一つが、1976年、パトリス・シェロー(後に映画監督にもなり『王妃マルゴ』等を撮っています)によるワーグナー『ニーベルングの指輪』であるのは、多くのオペラファンが同意してくださると思います。

北欧神話を基にした神々たちの欲望のドラマを、作者のワーグナーが生きた19世紀後半に変えてしまった、驚くべき舞台。

神々は、フロックコートを着た貴族で、冒頭のラインの黄金を巡る三人の乙女と地底族のやり取りは、巨大ダムを背景に高級娼婦たちと浮浪者のやりとりになる。

『ニーベルングの指輪 序夜:ラインの黄金』

巨大ダムと、娼婦と浮浪者と黄金

貴族の血を引くジークフリートは、機械工業によって、伝説の剣ノートゥングの再生に成功するも、新興ブルジョワで労働者階級を従えるギービヒ家のハーゲンの策略にかかる。

そして、あの「世界の終わり」の後で、こちらを無言で見つめる「民衆」。

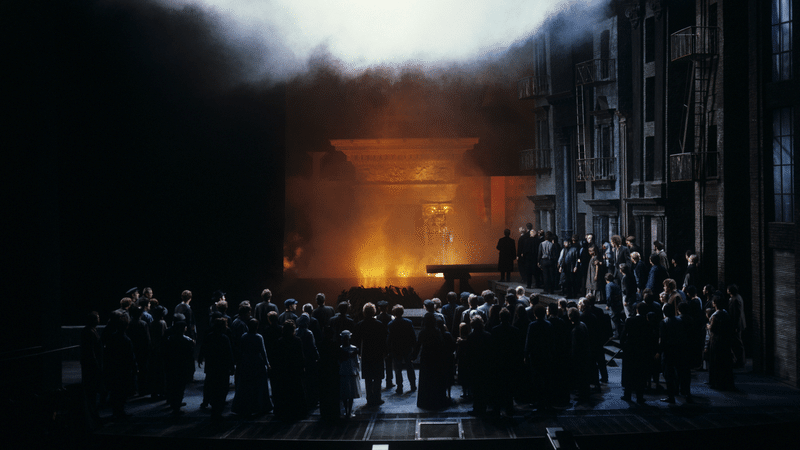

『ニーベルングの指輪 第3日:神々の黄昏』

燃える全てを見つめる民衆

最終幕のタイトル『神々の黄昏』は、そのまま「貴族階級とその文明の没落」となる。作品の本質を掴みながら、これ程見事に書き換えてしまった演出は稀です。

ピエール・ブーレーズ指揮による鋭角的な演奏も素晴らしく、現在残された映像でも、その衝撃を十分に味わうことができます。

シェローの演出以降、こうした「読み替え」は、演出の一角として、良くも悪くも大いに広がることになります。

舞台が現代の軍隊になったり、精神病院になったりと、最早音楽以外は原作とは何も関係ないのではと思うものも、散見されます。

その中でも代表的なものは、ピーター・セラーズ(『ピンク・パンサ―』等で有名な俳優とは同名の別人です)演出によるモーツァルト三部作でしょうか。

『フィガロの結婚』は、舞台が現代マンハッタンの上流階級になり、フィガロが資産家おつきの運転手、スザンナがメイド。『ドン・ジョヴァンニ』は、ブルックリンで、麻薬を打って放蕩に耽る主人公、『コシ・ファン・トゥッテ』は、ニューヨーク郊外のダイナーが舞台といった具合に。

勿論、こうした演出の中には、刺激的なものもありますが、個人的には、あまり積極的に観たいと思えるものではありません。

まあ、私が古臭い人間であり、エキゾチックなものが好きな人間なので、オペラが盛んだった18~19世紀ヨーロッパの息吹を感じたいというのはあるのでしょう。ただ、それだけでない気もします。

優れた演劇というものは、現代に通じる普遍的な部分があるから古典として残るのは間違いない。

と同時に、その作品が作られた時の文脈や背景の歴史を切り捨ててしまっては、ドラマの重層的な豊かさが、半減してしまうように思えるのです。

とりわけ、台詞だけでなく、全編が音楽に包まれるオペラの場合、当時の背景をそのまま現代に書き換えてしまうと、その違和感はかなり大きくなってしまう気がします。

シェローの演出が見事だったのは、創作したワーグナーの時代に作品を合わせることで、作品のエッセンスを見事に抽出していたからでした(その解釈は、ワーグナー自身も語っていたことがあります)。

一回きりしか使えない手ではあったのですが、それは読み替えではない、深い読解だったと言えるでしょう。

「読み替え演出」は、オペラに限らず、演劇にも定着している演出ではあります。

ただ、私が好きなのは、作品が、創られた時代、現代、そして普遍的な人類の時空の全てで貫かれていることです。

例えば、ギリシア悲劇を日本語で演じるのは、素晴らしいことです。その際に、古代ギリシアのその作品が作られた歴史(伝説でも良いです)と、今そこにある現代日本の舞台や役者との、両方の息吹を感じられ、その重層性の中から、人類普遍の悲劇が浮かび上がってほしいと妄想しています。

また、私は『蝶々夫人』や『トゥーランドット』の「なんちゃって東洋」も大好きです。それが作られた時代と場所の「幻想」だったのですから。それを切り捨てるのではなく、活用する方が、芸術やエンタメはより豊かになる気がします。

ゼフィレッリ演出

そうした点を踏まえたうえで、やはり好きなのは、時代背景と抽象的なエッセンスのバランスを見出し、適切な美しい光で染め上げたストレーレルの演出です。

そこから浮かび上がる凛とした人間の表情は、誇張に見えて「今ここ」から離れるラディカルさとドラマのエッセンスの過激な蒸留をも持つ、宝塚演劇の素晴らしさとも、実はそう離れていないのでは、と思ったりもするのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?