なぜ”オリジナル”はコピーより価値があるか

今日は今流行りのNFT(非代替性トークン)を用いたクリプトアートに(一瞬)触れつつ、”オリジナル”であることとは人間にとってがどのような意味を持っているかを考えます。

オリジナルの価値とは?コピーより優れているとされるのは何故?考えてみました!

※ネタバレをすると、私は結論を出すのに失敗しました。

有識者によるサポートを求めています。詳しい人はぜひ意見をください。

はじめに(追記:21/3/15)

今回の疑問は、''オリジナル''の価値とは、社会的・文化的・経済的価値観に基づくものなのか、それとももっと根源的なのか、という問いです。悪しからず。

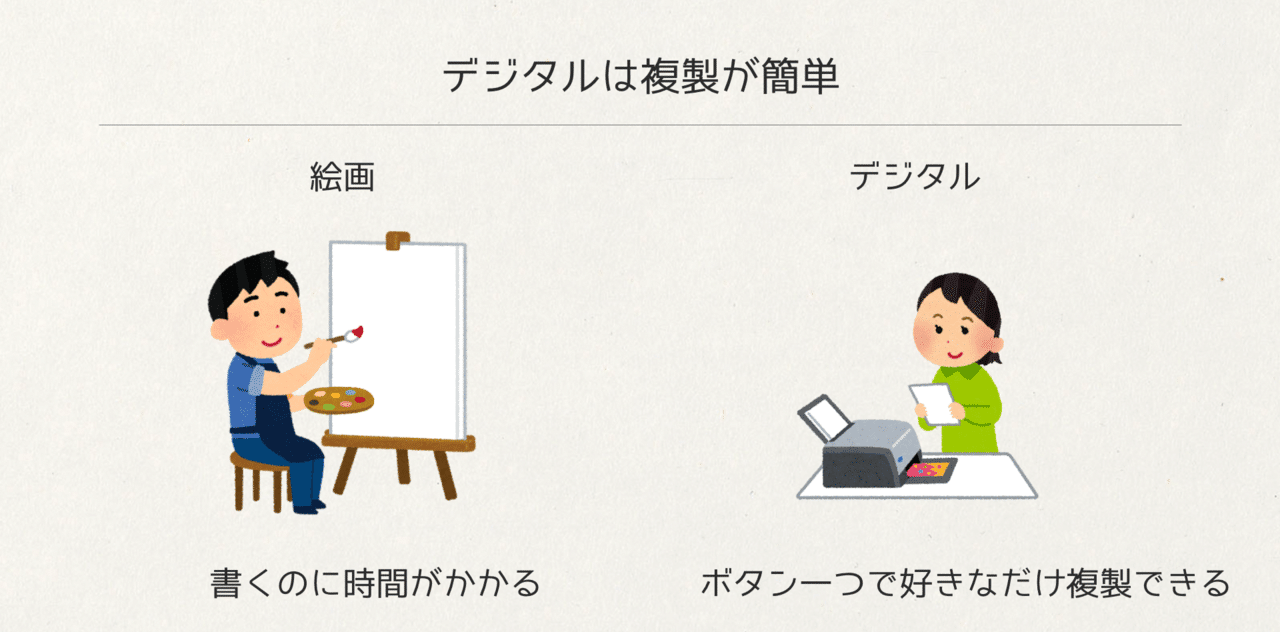

絵画とデジタルアートの違い

まず、絵画とデジタルアートについて。

絵画とデジタルアートの大きな差の一つに、絵画は一点もののオリジナルが存在し、デジタルアートには存在しない、という点があります。

絵画にはじまる伝統的な手法で作られた芸術とITで作られたデジタルアートは、複製の簡便さが違います。

絵画を筆で書くのに非常に時間がかかりますが、デジタルアートは印刷してしまえばボタン一つで10枚でも100枚でも10,000枚でも簡単に複製できます。

また、絵画は同じ絵を増やす場合、現物-複製という関係が発生します(オリジナルが存在する)。一方で、同じデジタルアートを100枚刷ったとして、作成された物理的な時間差は存在するものの、現物-複製という関係は存在しません。いうなら、そのすべてが現物です。

デジタルアートのオリジナル

とはいえ、デジタルアートでもオリジナルという言葉を使うことはあると思います。その場合は、基本的に元データのことを指すんじゃないでしょうか。

一方で、元データはオリジナルではあるものの、作品としてパブリッシュされたものではないので、作品としての”オリジナル”かといわれると微妙な範囲です。

まとめると、デジタルアートは原理的にオリジナルを持てない、それが今までのアートの考え方です。

そこで、デジタルアート自体がオリジナルであることを確約できないので、アーティストはタグをつけるという方法で唯一性を確保することにしたみたいです。

NFT(非代替性トークン)を用いたクリプトアートについて

最近、NFT(非代替性トークン)を用いたクリプトアートが話題です。

クリプトアートとは何かというと、要するにブロックチェーンの技術を用い、唯一性を確約したデジタルアートということになります。

詳細は省きますが、ブロックチェーンの技術を使うと、電子的なデータに改竄不可能なタグをつけることが出来ます。作品を作成する際に、「これがオリジナルですよ!」という改竄不能なタグをつけましょう。という流れです。これによって、デジタルデータながら、唯一絶対性が担保されます。

さて、このクリプトアートですが、先日クリスティーズで《Everydays - The First 5000 Days》という絵が69,346,250USDで落札されました。日本円にして75億です。夢があるね。

アートとオリジナルの関係

今日はここからが本題。

私はこの流れを見て不思議に思ったことがあります。

なぜ、「オリジナルを持ちたがるのか?」

つまり、「オリジナルであること」は、どんな価値を持っているのか?

というのも、もともと、デジタルアートはオリジナルがないことが評価されていたからです。1920年に、アンディ・ウォーホルが、デザインって一点ものじゃないといけないんですか?といって大量生産をアート化した流れがあります。

2021年の人類は、その一点ものから解放されたはずの大量生産から、一つを選び、これはオリジナルです!と主張することにしたみたいです。

オリジナルが好きですか?

でも、みなさん自分の持ってるものがコピーだと知るとがっかりするんじゃないでしょうか。

誰だって自分がApple社のiPhoneだと思って買ったスマホが、アッフル社のヤィフォンだったら嫌だと思います。ヤィフォンというのは私が考えたiPhoneの偽物です。

なぜかはわかりませんが、iPhoneの方がよくないですか?

人はオリジナルであることに価値を感じるみたいですね。なんでなんでしょう?

仮説:イデア論を祖とする”オリジナル”の価値

いきなり話が飛んだと感じられるかもしれません。今日は話が飛ぶ日です。

イデア論とは、プラトンの提唱したイデア(idea)に関する学説です。

すごくざっくり話すと、世界にはイデア(idea)と呼ばれる絶対的な答え(時空を超えた・非物体的な・永遠の実在・真実在)が存在するという考え方です。

私たちが普段見ているものとはまた別の、絶対的な答えが存在し、これをどのように認識するかを古代ギリシアの哲学者はテーマとしていました。

その後、プラトンのイデア論は西洋哲学の屋台骨となりました。”絶対的な答え”という考え方自体が”神”の概念と相性が良かったこともあり、西洋哲学は一大勢力となります。

私、”オリジナル”ってこの”イデア”に近い概念だと思うんですよね。

原典のイデアは物理世界に存在しないものですが、オリジナルは「物理世界に存在する最もイデアに近いもの」ぐらいの解釈が可能な気がしています。

オリジナルはイデアに近いから「正しい」。

この表現は正確ではないと思いますが、感覚的には間違ってない気がします。

オリジナルはイデア(真理)に近く、コピーはイデアから遠い。なので、オリジナルは価値を持っています。

真理が存在するということは

真理が存在するということは、「”オリジナル”はコピーより価値がある」が最小単位です。

もちろんなぜ真理に価値があるかという議論にもつれ込んでも良いですが、今回は避けます。これは、イデア論、あるいは西洋哲学において「1+1は2である」「なぜ1+1は2なのか」というレベルの問答だからです。

であれば「なぜ”オリジナル”はコピーより価値が」という問いはそもそも意味を持ちません。

私たちはもともと「オリジナルがコピーより価値を持っている」という世界観の上で生きていたのです。

試しにイデア論を解体してみると

ということは、このイデア論を解体すれば、オリジナルとコピーの価値の関係が変わるんじゃないでしょうか。

このイデア論-西洋哲学を破壊したのがドイツ人のニーチェです。

ニーチェは科学が進歩し、キリスト教的精神に疑問が生まれてきた時代を生きた人物で、このような時代では、もはやキリスト教ではない新しい価値観が必要だと主張しました。

そこで出てきたのが、かの有名な発言である「神は死んだ」です。

これにより、キリスト教信仰によって視点が狭く固定されていた人々へ「絶対的な視点は存在しない」と発想の転換を迫ったのです。

オリジナルに対する価値がイデア論に紐づいているなら、これによってオリジナルの価値は消失したはずです。

みなさん!オリジナルとコピーが質的に同じ場合、その二つに絶対的な違いはないんですよ。知ってましたか!

オリジナルの価値は何に紐づいているのか

ええ。失敗しました。知っての通りオリジナルの価値は消えていませんね?

現代を生きる私たちは多様性の時代にありますし、オリジナルとコピーに質的な差が見受けられなければ、それを受け入れるぐらいの精神性もあるでしょう。

しかして、依然として私たちはアッフル社のヤィフォンを手に取りたくないのです。ヤィフォンが偽物であること以外絶対的な違いはないにもかかわらず

オリジナルであることが価値を生まないとき

ところで、オリジナルであることが価値を生む時と生まないときがあります。オリジナルであることが常に価値を生むわけではありません。

大きくは、コレクションなのか道具なのかという観点でしょうか。

コレクションである場合はオリジナル性が重視されます。唯一であるか、あるいは複数点あるがシリアルナンバーがついているか。

一方、道具の場合は役に立つかどうかが重視されます。どれだけ便利かどうかが価値です。

オリジナルが価値を生むかどうかはグラデーションだと思います。

車を道具として使う人は使えさすればそれが偽物でも構わないですが、車をコレクションとして買う人は偽物だったら激怒です。(車種のこだわりという話はしていません)

オリジナルであること自体が価値…みたい

先ほどの例で見るとわかると思うのですが、

”役に立つ”というのは立派な価値ですよね。

そして、それ以上区分することもできません。

であれば、”オリジナル”もそれ自体が価値なんじゃないですか?

イデア論ではない、何か別の体系に紐づく価値なのかもしれません。

オリジナルの価値は直感的に理解できる

オリジナルであることって、直感的に好ましいと思いませんか?

これはコピーです、といわれると、質や差異を確認する前に「う…」となるとか、あるいは、本物だと思っていたものがコピーと知って騙された記憶になるとか、ありませんか?

純粋な体験としての質は変わらないはずなのに、その事実だけで体験が左右されます。

私たちはiPhoneを好み、ヤィフォンを嫌ったのは、例えば「偽物であることで買取価格が低い」とか「メーカーにお金が流れない」とかそのような論理的な感情ではなく、もっと手前です。

オリジナルが価値を生むという流れは、一見コンテクストに対して人間が評価をつけているように見えます。

これはこう優れているんですよ、という説明のいるアートのように感じられますが、しかしこれってもっと無意識的なものなんじゃないでしょうか。

そして私自身は、ヤィフォンを「本能的に嫌だな…」と感じた後に「質的な差がなければいいじゃないか」と感情が変遷します。

いうなら、システム1で理解できるのに、システム2ではぴんと来ない。

早い思考では呑み込めるのに、遅い思考にはとっかかりがない。

(2つの思考モード(システム1・システム2))

つまり、これ無意識…本能由来なんじゃないですか?

オリジナルを称賛するのは、種の生存戦略?

オリジナルであることが本能に紐づくとしたら、オリジナルを称賛することは種の生存戦略に関係しているんじゃないでしょうか?

何が言いたいかというと、私たちは種の存続のために、「オリジナルには価値が存在する」ことになっているんじゃないでしょうか。

すごい飛躍に見えるけど

本能とか言われるとすごい飛躍したみたいに見えます。

ただ「最初に見つけた人、最初に手に入れた人、最初の物が偉いと価値をづけることによって、探索と発見と発明を喚起する」というロジックは生存戦略としていい線いってる気がします。

食べ物を取る方法なり、新しい道具なり、新天地なり、群れにイノベーターがいないと群れを維持することができず、群れとして限界が訪れます。

であれば、種族的にイノベーターを保護・賞賛するのでは?

わからないですが、群れの猿も、最初に木の枝を使って餌をとり始めたやつがボスになれそうなイメージがあります。偏見?

一番食べ物取ってこれるやつが偉いみたいなとこあるじゃん。

一旦の結論はこうです。これはそれなりに妥当性がある気がします。

コピーであること自体も悪…みたい

これで全部かと思ったのですが、もう一つある気がします。

私たち、オリジナルに価値を感じるのと同様に、コピーに忌避感を感じませんか?

ヤィフォンに忌避感を感じたのは、iPhoneが好きだからではなく、ヤィフォンそのものではないですか?つまり、コピーであることそのものに忌避感がありませんか?

仮説:オリジナル-コピー は 本物-偽物にすり替わりがち?

これは仮説なのですが、オリジナル-コピーという話は、だいたい本物-偽物という話にすり替わりませんか?

何が言いたいかというと、質的な差異がなかったとしても、なぜかオリジナルが本物、コピーが偽物扱いされる、ということです。

つまり、コピーに対す忌避感は、

・コピー→忌避感

ではなく

・コピー≒偽物→忌避感

という可能性はないでしょうか?

私たちはコピーであることではなく、偽物であることを忌避しているのでは?

種にとっての偽物

偽物に対する忌避感は、本能のレベルでは何を意味するのでしょうか。

生物種にとって味方-敵の認識は、命にかかわるため最優先のロジックの一つです。本物-偽物もおなじぐらい命に係わるロジックでしょう。

母親と母親の偽物を見分けなければ赤子は生きていけません。

偽物は、命にかかわるから、忌避感を感じるんじゃないでしょうか?

であればこうです。

なお、この場合の母親とは血統としての母親ではなく、機能としての母親です(子どもを養育する)。そのため、赤子は代理の母親で育むことが可能です。

一応の結論

ええ。しっくりきません…しっくりきませんが…今の私にはこれが限界です。やっぱり飛躍を感じます。

この間に何かもう一つぐらいロジックがあってもいい気がするので、これを結論といっていいのかは疑問があります。

なので、今日はなぜオリジナルに価値があるか、なぜコピーに忌避感があるかはあんまりわからなかったことにします。

私は、有識者のサポートを求めています。

いかがでしたか?

まとめると、オリジナルよりコピーに価値がある理由は……わかりませんでした!

難しいですね。ここ4~5年で最もとっかかりのないテーマだった気もしています。何も確信が持てません。

この話題はもっと意見交換や専門知識からの知見が必要だと思います。(私哲学をしっかり学んでいるわけじゃないので、有識者のサポートが欲しいです)

この記事が良かった人はぜひいいねやシェアしていってください!

補足:希少性について

希少性(きしょうせい、英: Scarcity)は、欲望される量に比べて利用可能な量が少ない状態をいう。

引用:Wikipedia

希少とは、使用と収集の文脈で意味が異なる概念だという気がしています。

例えば水は生命の維持に不可欠です。水自体に価値があり、それが希少であればより価値が高まります。

水は他の人が持ってないから価値なのではありません。飲めるから価値なのです。

道具が希少であれば、勝ち取らなければいけません。生命の維持に必要なら戦争を巻き起こします。

このように、希少であることをは手に入りにくいということなので、生物種が繁栄のリソースとして希少価値の高いものを選んでしまうと、非常に険しい道が待っています。

一方、アートは生命維持に必要なわけではなく、所有すること自体に価値があります。同じように希少性が機能しているかと言われるといささか疑問があります。(私はここをうまく言語化できていません)

そうなると、オリジナルであることは希少性が増し、初版やシリアルナンバー、サインなども同じ効果を持っています。

さて。なぜ希少であることが価値なんですか?

アートを所有する価値は、「自分にとって好ましい」と「他の人が持っていないこと」だからです。

後者の意味で所有する人にとって、希少性は私しか持ってないことを担保するから価値なのです。

ではどうして他の人が持っていないことが、価値なんですか?

希少であることは、希少なものを手に入れられるだけの、才能/リソース/運などを裏付けるものであり、群れや生物種にとって優位な個体であると判断されるからです。

芸術に対しる希少であることが価値という考え方は、私たちは「希少性が高いものを所有できる個体は、種族に貢献しうる」という世界観で生きてることを示唆するのではないでしょうか。

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!