50代「アナログ脳」で「デジタル脳」について考える

HP作ってます。

って、何回言ってんねんと突っ込みましたよね?(笑)

私もそう思います。。

HPを3つ並行して作っていまして、2つはほぼ出来てきました。

一つはもうじきお知らせ出来そうです。

制作の過程で「デジタル脳」とのギャップに苦しんでいます。

それについて、書いてみたいと思います。

わからないこととの闘いの日々

HPはペライチでつくっていました。自分で。

でも、どうやってもわからないところがあり、

制作会社の方へお願いしました。

やっぱり餅は餅屋(笑)

基本的なことが分かっていないと抜けることって大量にあるんだな、

と思いました。

文章やコンテンツは自分で考えないといけないので、

ここまでやって良かったです。

でもそれ以外、、タイトルや説明文や各種設定、、

やっぱりその世界の「ポイント」があるんですよね。

お願いしてよかったです。

今いろいろ整理して頂いている状況です。

ページ自体はお助けマン登場で「ハア~~」と、肩の荷が下りた状態。

でも、まだあるのです。

HPから何かしらの申込みがあると「申込フォーム」に遷移したり、

購入されると「決済フォーム」に遷移したりしますよね。

そのフォームをどこでつくるのか?

HPの同じページ内なのか、別ページを作って紐づけるのか。

やったことのある方は「当たりじゃん」ですよね。

でも「50代の新人」なもので(-_-;)

何がこんなにつまずくのか。

私が今つまずいているのは、決済システムの設定です。

どのような流れで決済され、どの場面でどのように「表示」されるのか。

今は何でも、「調べる」のは「検索」ですよね?

自分が知りたい「答え」にたどり着くのが大変です。

アナログ脳とデジタル脳のギャップ

例ですが、これ意味わかります?

ここで問題が3つあると思うのです。

1,こちらが基本(用語とか)を知らない。

2,アプリを作った会社がアメリカで、元の言語が英語。

文章の構成と言うか言い回しと言うか、、違いますよね。

「どうすればいいの~?」

具体的なことを知りたいときに、

「私たちは素晴らしいエクスペリエンスをあなたに提供します。」

という比喩から入ったり。。

これ、いらないのよーー(-_-;)

3,(この例はまだ良いのですが)自動翻訳そのままの説明も多数あり、

そもそも何言ってるかわからない、、

以前、YouTubeを試しているときもそうでした。

「こういう時代に私たちは生きているんだな」と思います。

世界のどこかで作られたものが、

自動翻訳で世界で使えるようになる。

それに私たちは合わせて行かざるをえない。

今回、システムのサポートの方とやり取りしていても、

私は「実際どうなるのか」を話し、

サポートの方は「システム上こうなります」と話す。

ここでもまた、コミュニケーションギャップを感じてしまいました。

これが「デジタル脳」なのかな、と思いました。

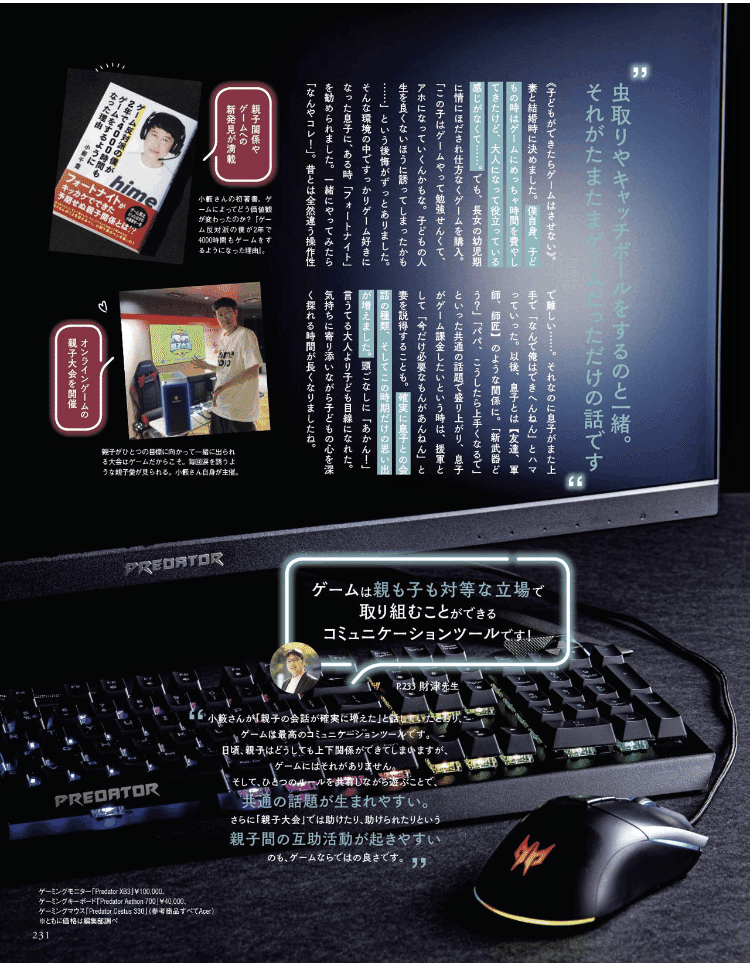

こどものゲームは悪か?

そんなときに、こちらの記事を見ました。

子供の「ゲーム」についてです。

ファミコン世代の私たちは、子どもの頃に「ゲームはダメ」と言われてきたもの。

そのせいか、親となった今もなんとなくその価値観のまま、子どものゲームを禁止、あるいは制限していませんか?

虫取りやキャッチボールするのと一緒。それがたまたまゲームだっただけです。

ゲームが入口になってプログラミングまで学び始めた息子が楽しみです。

私の娘は、大学を卒業し就職しましたが、1か月で辞めました。

モーレツなブラック企業だったんです。

娘はゲームとか、ましてやITなど全く興味のないタイプでした。

しかしこのとき、

「これからの時代どんな業種にしろ、ITの知識は必要なんじゃない?」

ということでスクールに入り、IT系の会社に再就職しました。

今の会社の人たちが「ゲーム好き」の人が多いと言います。

過去の価値観かもしれない

この記事、とっても考えさせられますね。

「デジタル脳」は小さなころからの「慣れ」は大きいですよね。

「デジタル脳」になることが良いかどうか。

この判断は、私たちには付きません。

でも確実に言えるのは、

デジタル化が後退することはないだろう、ということ。

学校のカリキュラムで「プログラミング」を教えるのなら、

ゲームで遊びながら慣れるのは、むしろ良いことかもしれません。

(過度な依存などは問題でしょうけれど。)

また、真面目に「決まったこと」をやるのが「仕事」だった時代から、

「遊び」だって仕事になる。

むしろ「遊びが仕事になる」ことの方が素晴らしい。

そんな時代になりました。

「ゲーム」を「遊び」=「ダメなこと」と決めつけるのは、違うのかもしれません。

「学校で培うスキル」と「社会で求められるスキル」のギャップを埋めてくれるのがゲームです。

座学での「勉強」なんて、たかが知れていますよね。

今の多様化した、変化の時代ならなおさらです。

私たちは何かのとき、

「これは過去の価値観かも知れない。」

と疑うことは、大事かもしれませんね。

=======================

「50代からの未来をつくる」サービスを展開中

よろしければぽちっとご覧くださいませ。

=======================

※よろしければ他記事もどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?