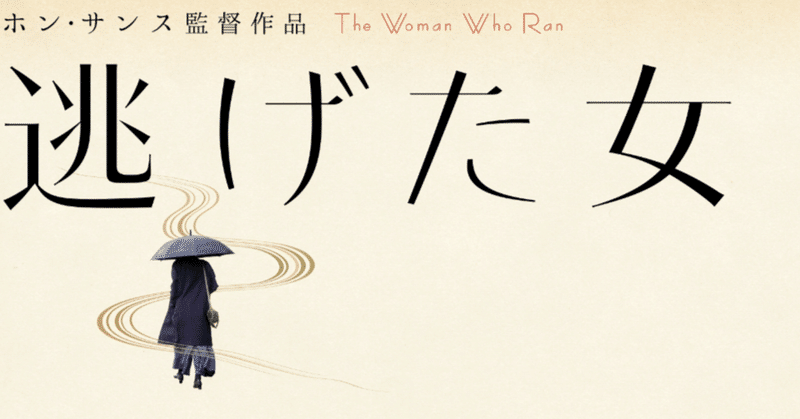

私は逃げられない女――ホン・サンス「逃げた女」を見て――

映画「逃げた女」(監督/ホン・サンス、出演/キム・ミニほか)をAmazonプライムで観た。五年間、片時も夫から離れたことのない女が、女友だち三人に再会し、それぞれと取り留めもない会話を交わす。ドラマチックな出来事は何も起こらず、静かな時間が流れていく。女が「何から」逃げたのか、明確には語られない。作品末尾、女は人の少ない映画館へ行き、ひとり鑑賞する。さざ波の音に耳を傾け、自身の心にも耳を傾け、内省する。いや、実際のところはスクリーンをぼんやりと眺めているだけで、内省などしていないのかもしれない。水平線の果てをのぞみ、映画は静かに幕を閉じる。

この作品を見終えたあと、私は自らを省みた。

私は都内の大学院に通う26歳の女(she/her)である。平凡な日常を生きているけど、時折、女であることから逃げたい、と思うことがある。その理由は、どこに行っても常に「女であること」を求められるからだ。学問の世界においても、プライベートな空間においても。

大学院では「女としての意見」を求められる。私は文学の研究をしているのだが、ゼミで議論になったときに男性から必ず聞かれるのが、「女性としてどう読んだか/考えたか」。男と女では考え方が違うとでも言うのだろうか。求められるがままに、私は「女としての考え」を述べる。授業が終わったあとの飲み会では、「華やかな女性性」を求められる。「あなたはネイルとかしないの」「もっとおしゃれしなさいよ」と。その人たちが期待しているのは、SNIDELやMERCURY DUOやJILL by JILL STUARTみたいな「女の子らしい」ファッションなのだろう。こういうテイストが嫌いなわけではないけれど、「私なんてスタイル悪いですし、可愛くもないので似合わないんですっあっはは〜」と言ってのらりくらりと躱すのが当たり前になってしまった。

大学院だけではない。プライベートにおいても、「女」であることを求められる。友達だと思っていた異性とご飯や映画に出掛けても、最終的に求められるのはキスやセックスだ。断ったら断ったでキレられる。「異性の友情はアリかナシか問題」は定期的に話題なるけれど、(現時点においては)存在しないと思う。下心なく異性と付き合える人が、心底羨ましいと思う。無論、その程度の人間関係しか築くことのできない私にも原因はあるのだけど、少ししんどい。

実家に帰ったら「娘」の役割を演じなければならない。「はやく結婚して、親を安心させなさい。いつまで経っても大学院で勉強してるあなたが心配なんだよ。はやく孫の顔を見せて」と。結婚したら「妻」、子供を産んだら「母」という属性が加わるのだろう。親や親戚の「心配」も、私は笑いながらのらりくらりと躱す。

こういったことが積み重なると、ああ、女であることをやめたい、女であることから逃げたい、と思う。かといって、私のジェンダーはshe/herであり、ノンバイナリーには定義できない。

つまるところ、私は他人から「女であることを押し付けられる」のが嫌なのだ。ベタベタとラベルを貼り付けられ、「女」として視線に曝されるのが。

尤も、私の周りの全ての人が、私に過剰な女性性を求めているわけではない。少ないながらも私には学部時代から仲良くしている友人がいて、彼女たちと過ごす時間は、「私」でいられる。女とか何とか、そういった属性は問題にならない。年齢を重ね、私たちの関係は変わっていくのだろうが、この繋がりはこれからも大切にしていきたい。

「女である」ことに一番囚われているのは私自身に他ならない。「女」という属性から逃げる選択肢もあるのだろうが、それは私にはできない。私は女だから。これからもずっと、向き合っていくのだろう。自分が女であることに。

私は誰かにラベリングされたり、勝手に定義付けされることを拒む。私が何者であるかは、私が決める。

これが、ホン・サンスの「逃げた女」を見て、私が考えたこと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?