越前海岸への思いとお酒づくり【福井7月旅】

第2回目の地域ものがたるアンバサダーの訪問先は、私にとって初めての越前海岸でした。福井市内なんですが、とにかく広いので市内であることを忘れてしまうほど。

おまけに、地形がかなり独特。海と山がメチャ近くて、海岸から車で10分ほど走れば山に行ける!海の幸と山の幸の両方を堪能できる、なんてぜいたくなロケーション。

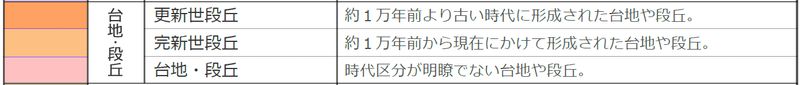

この恩恵は、昔の海面付近にできた砂浜などの平坦面が、隆起(逆断層)で階段状の平地になった「海岸(海成)段丘」だからこそ受けられた、まさに「奇跡」。

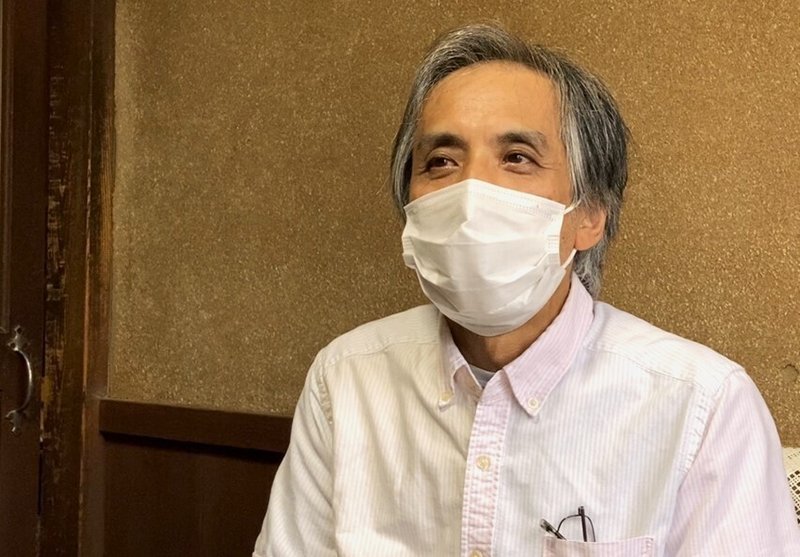

今回の旅の最後は、「雲乃井」のブランドで有名な創業150年を超える吉田金右衛門商店さんです。吉田和正社長のお話の中にも、地形にまつわる物語をうかがうことができました。

◆ 両団体の中間に立地

今回は、2日間にわたって越前海岸盛り上げ隊(以下「盛り上げ隊」)のみなさんの活動を取材させていただいたので、吉田金右衛門商店の吉田社長も、てっきりメンバーのお一人だと思い込んでいました。

私:『社長さんは越前海岸盛り上げ隊のメンバーでいらっしゃるんですか?』

社長:『メンバーに入ってくださいと言われたことはありますが、お手伝いをする程度です。でも、もしかしたらメンバーに入ってるのかもしれませんけど(笑)・・・』『空き家を解消し、地元を盛り上げようとみなさん一生懸命取り組んでくれていますね』

お話の中に、越前海岸盛り上げ隊のメンバーのお名前が何人も上がっていたことから察するに、少なからぬ関わりがおありのよう。

吉田社長曰く、当地の南東にある宮ノ下地区の向こうに、大安禅寺というお寺があり、その脇を流れる七瀬川にちなんだ「ナナセカイ」というグループもあると。あっ、そういえば「福井のPin!」に紹介されてたんだった…。

後で確認すると、ナナセカイは2020年夏に結成され、メンバーは本郷・川西・宮ノ下・大安寺・深谷などの有志で構成。「七=数多」「瀬=出会い」という仏教的な意味合いもあるらしい。

社長:『私はナナセカイのメンバーじゃないんですが、お酒の会といったイベントの時には協力したりしています。地理的にも盛り上げ隊とナナセカイの中間にあって、どちらにも知り合いがいますので、両者をつなぐ役割ができればと思うんですが・・・』

◆ お酒づくりへのこだわり①:水と酒米

技術者であるとともに、お酒の先生でもいらした先代は、早い時期から1升が2万円もする大吟醸の高級酒を全国に販売、美味しいお酒が集まる東京の飲食店などにも卸していました。

吉田社長は、美味しいお酒づくりを極める点では先代と同じですが、酒の原点ともいえる純米酒にこだわり、2001年にはすべて純米酒に。その中で、高級酒から普段使いのお酒までバラエティ豊かな品揃えを展開。

また、お酒の味を大きく左右する水と米についても、強いこだわりが。仕込み水は、建物の裏手の崖下にある田んぼ付近の井戸水を汲み上げているとのこと。航空写真では、そうした地形の様子がつぶさにわかります!

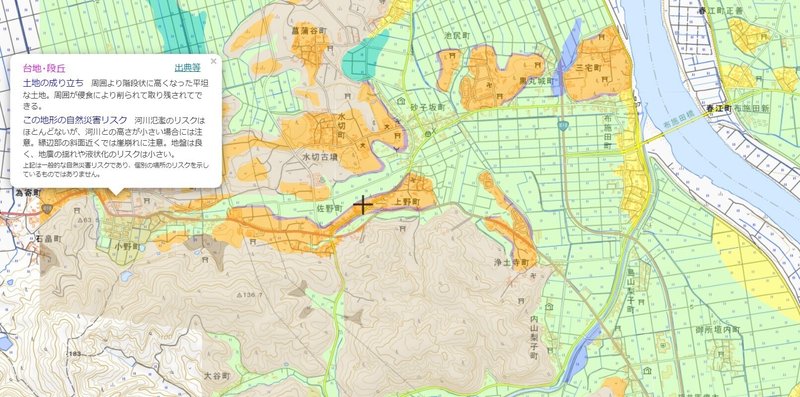

創業以来、この地でお酒づくりを営んでおられますが、地形的には台地・段丘です(下の地図の十字部分)。別の資料では、更新世の段丘堆積物とあったので、約1万年前よりも古い時代らしい・・・。

社長:『大正年間に堀った120メートルくらいの井戸で、地下に硬い岩盤があったようです』

かつては良い湧き水を求めて、付近に何本も井戸が掘られていたらしく。それくらい、日本酒にとっては水が「命」ってこと。

社長:『先代の頃、福井大学の先生に調べてもらったところ、90年前の湧き水だと言われたと聞いています』

湧き水は軟水で、90年もかけてじっくり染み出してくるなんて、なんてロマンのある話!

こういうお話をうかがうと、つい私の好奇心の虫が騒ぎ出してしまい・・・

冒頭で、越前海岸は昔、海面付近にあった平坦面が隆起して陸地になったと言いました。そう、海岸段丘です!

一方、吉田金右衛門商店の地形も段丘ということは・・・もしかしたら同じ原理で陸地になった?! この疑問を晴らすべく、もうちょっと引きの地図を眺めてみました。

すると・・・

う~む、何となく越前海岸と連続して隆起したようにも見えるし、近くの九頭竜川の河岸段丘かもしれないし・・・

さらに検索したところ、ありましたぜっ!めっちゃマニアックなお宝資料が!!

「福井地域の地質」(独立行政法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター)という報告書に、この地域が海成(海岸)段丘であることが記されていました!(図がかなり小さいけど)

まるで、推理小説を読み終えた後のような、爽快感に浸ってます・・・

_/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/

あっ、かなり脱線しちゃいましたね。お酒づくりに戻りましょう・・・

「地酒は地元の米でつくるべき」という信念の吉田社長は、かつてそれを実践したことがあります。2000年に、越前海岸の鮎川地区で山田錦を栽培しました。本来、山田錦の産地は兵庫県ですが、地元産へのこだわりから一心発起。

ただ、残念なことに2004年7月の福井豪雨で田んぼが使えなくなり、現在稲作は休止状態。でも、海岸段丘の美しいロケーションでいつか栽培を復活させたいと、吉田社長は今もその時を待ち望んでいます。

「越前海岸と同じ地形が、人の思いまでつないでいる・・・」

どこか不思議な縁を感じずにはいられません。

出典:フリー素材・壁紙 fotoma

◆ お酒づくりへのこだわり②:温度管理

お酒づくりでもう一つ大事なこと、それは温度。吉田社長がお酒づくりで最も気を遣ってらっしゃる部分。

社長:『低温でゆっくり発酵させると理想的な良いお酒ができますが、外気温が高いともろみの発酵も進みやすく、粗くて辛いお酒になります』

例えば、仕込みの蒸米を冷ます際に、昔は外気に晒しておけば自然に冷えていたのに、今は温暖化の影響で仕込んでから氷を入れたり、仕込み水の代わりに氷を入れる酒蔵も。発酵時もタンクの周りに冷水を流したり、冷蔵庫に入れるなど、昔以上に手間がかかるらしい。

社長:『微生物がお酒をつくるので、微生物が働きやすい環境を人間が手間暇かけて整えられるかが大事です。ただ、あまり手を加え過ぎるのもどうかと・・・』

生きものの微生物からつくられる日本酒もまた「生きもの」。

時間と手間暇をかけてしっかり育つように見守りながら、でも過保護にしてはいけない。日々、微生物と向き合う中で湧き出す愛情。

なんだか人間の子育てと似てるのかもしれない・・・

だからこそ、吉田社長のこの言葉が、私の心にズシっと響きました。

社長:『毎日安くて美味しいお酒を飲みたいという気持ちもわかりますが、記念日や自分へのご褒美など、ハレとケでお酒を使い分けてもいいんじゃないでしょうか』

『普段のお酒の消費は控えても、ハレの日にはちょっと贅沢なお酒を飲んでみる、そんなメリハリをつけながら、お酒を大事にしてほしいですね』

◆ これからの酒蔵の役割とは

日本酒が好きな人は熟知しているけれど、まだ日本酒のことをよく知らない日本人も多いのでは、と吉田社長。その意味で、もっと身近に感じられる存在になりたいと語ります。

社長:『日本酒は包容力があって、いろんな料理を包み込んでくれます。例えば、チーズはワインよりも日本酒が合いますし、海産物や地元食材のいくらの粕漬け、うに、そして日常の惣菜でも十分楽しめます』

『私は、「日本酒にはこれじゃないとダメ」とはあえて言いません。よほどのことがない限り、あらゆる料理に合わせることができますから』

この言葉は私にとって、まさに「目からウロコ」!

以前、利き酒のイベントに参加した時、「日本酒には豆腐や枝豆なんかが合います。豆腐は塩をかけるのと醤油では・・・」みたいなウンチクをひたすら聞かされた経験が。正直、「日本酒って、なんだか敷居が高いなぁ・・・」そんな印象でした。

決して、口角泡を飛ばすような語りではないですが、日本酒への熱い思いといろんな人を包み込んでくれそうな社長のお人柄が、言葉の一つ一つに表れていたように思います。

現在、地域活動にそれほど関わりはないそうですが、かつて酒蔵が地域の拠点であったように、蔵や建物で酒づくりの雰囲気を味わい、お酒を買ってもらえるような場をつくれれば、との思いは今も尽きません。

_/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/

今回は、盛り上げ隊の方々しかお会いしていませんが、同じ市内にナナセカイという組織があることがわかり、新たな成果となりました。

旅を終えて呑んだ「雲乃井」は、まるで吉田社長のような穏やかで柔らかな味わい。と同時に、ふと頭をよぎったのは、社長が「盛り上げ隊」と「ナナセカイ」の懸け橋になれば、双方の地域活動に新たな広がりが生まれるかもしれない、と。

そんな勝手な妄想が、気がつけば酒肴になっていました・・・