辞書引きは難しい②(文法と哲学を、国語教育の武器にして)

子ども達に国語の勉強を教えていていつも感じるのは、

①どんな発言が出てくるか分からないが、

②どんな発言であれ、拾い上げて対応するべきで、

③その為には、文法と哲学が大変に強力な武器になる

という事だ。

子どもの発言は、常に、「その子にとって自然な」常識から出てくる。

それを間違っていると頭ごなしに否定して、別の、正しい内容を教え込んだとしても、なかなか、その正しい知識を、自分のものにして使いこなせるようにはならない。

先日、『辞書引きは難しい①』というブログをアップした。

https://note.com/aki_20201012/n/n25ed11134d4f

「仮説を立てて、実際に調べてみる」の文意を、小4に尋ねたら、辞書を引いた上で「あることを明らかにするために、仮に決めた考えを立てて、実際に調べてみる」という返答が返ってきた(何度見てもすごい破壊力を感じる)。「辞書の文言をそのまま本文にぶっこむ」なんて荒業は、まず大人はやらない。

これを、どう、修正するか?

自分はそんな時、慌てず騒がず、子ども自身に考えさせる。

「どう思う?」

「なんか、かえってわかりにくくなったような……」

「だよね…どうすればいいかな?」

「うーん……」

この『一旦子どもに振る』というステップは、とても重要だ。いきなり次の説明に進んでも誰もついてきてくれない事など、ざらにある。ここでの問いかけから、次の展開が出てくる事もあるし、出なくても、次の説明の受け皿が彼らの心の中に用意される。

「短くまとめたらどうかな?『あることを明らかにするために、仮に決めた考え』って、長いよね。ひとことで言えば、『仮説』ってなんだろう?」

「『明らかにする』?」

「ハズレ!(ひとことじゃないじゃん……)」

「『あることを明らか』!」

「いやいや」

「『あることを明らかにするために』!」

「ほとんど、もとの長さじゃん(笑)」

自分は、ここで文法を使う。こういう(辞書の、『あることを〜考え』という説明の文言みたいな)「体言止め」の表現は、文章中よく出てくる。中学の文法で習う「連体修飾」は、こんな局面でなら実践的に大変役立つ。

「『前から気になってたお店の、すごく辛いけど美味しいカレー』って、一言でまとめたら何かな?」

「…カレー…?」

「でしょ?じゃあ『昨日、お父さんが買ってきてくれた、面白い本』は?」

「…本。」

「そうだよね。そんな風に、前に説明がついて、『〜〜〜な、何』って、よくある言い方なのね。だから、『あることを明らかにするために、仮に決めた考え』だったら、どうかな?」

「…考え?」

「そう!!」

こうやって、「いつでも使える方法」を教えると、応用の利く子に育つ。正解を教えて、今だけそれが言えても(怒られたくなくて覚える、みたいなことはあるかもしれないけど)、先々に繋がらない。

あるいは、勘のいい子なら自分でその規則性を感じ取るかもしれない。でも、教える側が文法さえ承知していれば、誰でもが、それを身につけられるではないか!

「先生、私の辞書では、最後『説明』ってなってます」

「オレのは、『理論』ってなってる」

「こっち、『こと』ってなってるよ」

「うん、それは全部、同じものの別の呼び名なんだよ。同じことを指して、『考え』と言ったり『説明』と言ったり『理論』と言ったりしてる。『こと』は、言い方整えるだけであんま意味ないかな(中学文法の形式名詞)。」

「でもさ、『考え』って、なんだと思う?どんなものかな?」

「パソコンとか使ってなんかやる時のイメージとか?」

「すごい発明とかが浮かぶ時、頭の中にあること!」

「いやいや、君たちだって普段使ってるよ」

「わかった、算数の問題解く時!」

「うん、それもだけど、もっと普段」

この時、自分の頭には、ウィトゲンシュタインの哲学があった。もちろん、色々な解説書で学んだことで、原典にはまだ当たったこともないレベルだが。今読んでいるのは『ウィトゲンシュタイン 明確化の哲学』大谷弘。

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3439

言葉と意味と事象の関係や、主語と述語の関係。自分が、どうやって子どもに説明しよう…ともやもやしていた部分が、整理されて提示される。現場から湧いた疑問からスタートして、学んだ事をまた現場にフィードバックできるという、スリリングな勉強を自分はしている。

「考えってさ、言葉を二つ繋げれば、もう考えなんだよ」

「?」

「例えば…『りんご』って、考えかな?」

「…考えじゃない…?」

「うん。ただ、『りんご』ってだけだから。でも『りんごは、美味しい』って言ったら、もう考えだし、『りんごが、食べたい』だって考えなんだよ」

みんな、なんだそんな事かぁ…という雰囲気で、ぱぁぁっと明るくなる。「考え」っていうのは、そんなに、どんな時でも使っていいものなんだ!

「つるかめ算、勉強したでしょ?

『もし全部がかめだったら』は考えだし、『足は○○本のはず』も考えだよね。

で、それは、ほんとのかめの数を明らかにする為に、仮に決めた考えでしょ?」

「『明らかにする』って?」

「はっきり、わかるようにする意味」

「仮にって?」

「とりあえず、って事。まだ『ホントに絶対そう』ってわかんないけど、一応そうだとしたら、って意味」

さあ、ここまで来れば、本文の理解に辿り着けそう。

「仮説を立てて、実際に調べてみる」は、アゲハが、なぜ花畑ではなく雑木林の梢あたりを飛ぶのか、という話の中に出てきたのだ。

『世界を、こんなふうに見てごらん』日高敏隆

http://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-781436-1&mode=1

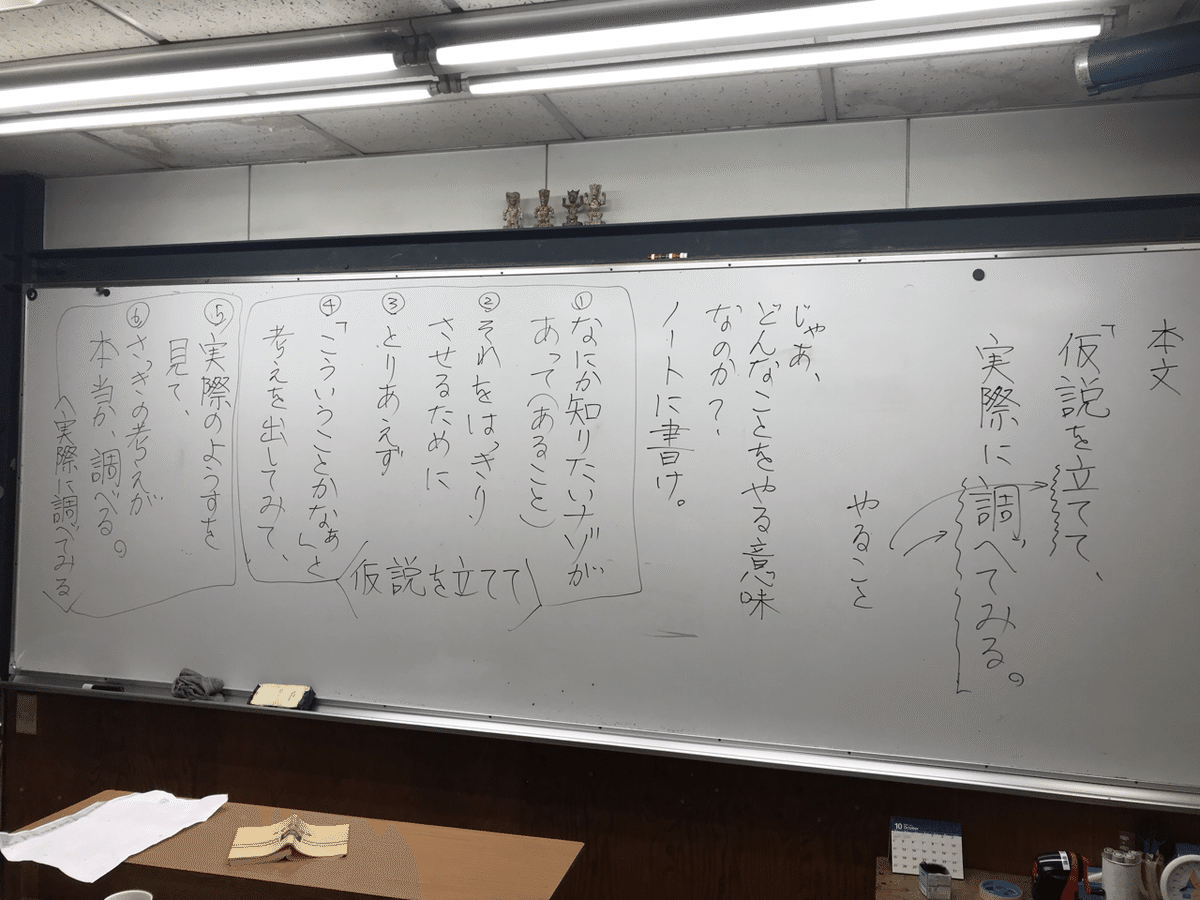

最後、みんなが辿りついた答えが、これ。

本人の感覚と、正しい知識や論理とを地続きにするのが、子どもの教育の要諦なんだよなー、といつも思う。その為には、子どもに、自分で歩くように、筋道を辿らせること。それこそ、雑木林の中を色々発見しながら歩くように。そして、そのでこぼこした道中にこそ、教える醍醐味があるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?