#軍艦

日本海軍軍艦の艦内編制(8)分隊、当直、衛兵司令

日本海軍艦艇の艦内編制について説明しています。最終回は分隊、当直、衛兵司令について。

前回の記事は以下になります。

分隊長 連載第1回で簡単に触れたが、常務編制として乗員を分隊に編成して大尉または少佐の分隊長を置き、分隊員の教育、人事管理、軍紀維持に責任をもたせた。これはもともと18世紀なかばにイギリス海軍で考案された制度だが、日本海軍では艦船にかぎらずあらゆる組織で分隊が基礎となった。太平

日本海軍軍艦の艦内編制(7)軍医科、主計科

日本海軍艦艇の艦内編制について説明しています。今回は医務科、主計科について。

前回の記事は以下になります。

医務科 医務科では、乗員の健康管理および傷病者治療を担任する。

軍医長は医務科の担任する職務全般と、そのために必要な装備の日常の整備に責任をもつ。

軍医の養成は外部の大学や専門学校に依存した。海軍軍医学校では初任士官教育である普通科学生と、要職にあてるための高等科学生などがあった

日本海軍軍艦の艦内編制(6)機関科、工作科

日本海軍艦艇の艦内編制について説明しています。今回は機関科、工作科について。

前回までの記事は以下になります。

機関科 機関科では、機関関係すなわち罐(ボイラー)、機械(外燃機関、内燃機関)、電機、その他(補機と総称)などに関する職務を担任する。

帆船時代からの長い歴史を経てきた西洋海軍にとって蒸気機関とその操作にあたる機関兵は19世紀前半になってから登場した新参者だったが、その制度を無批

日本海軍軍艦の艦内編制(5)飛行科、整備科

日本海軍艦艇の艦内編制について説明しています。今回は飛行科、整備科について。

前回の記事は以下になります。

飛行科 飛行科では、飛行機に関する作業を担任した。

飛行長は飛行科の担任する職務全般と、そのために必要な装備の日常の整備に責任をもつ。

海軍では陸軍と異なり飛行教育を担当する学校はもうけられなかった。飛行教育は、海軍大臣が教育航空隊に指定した航空隊が担当する。霞ヶ関航空隊や横須賀

日本海軍艦艇の類別標準の変遷

日本海軍での類別標準の変遷をまとめました。

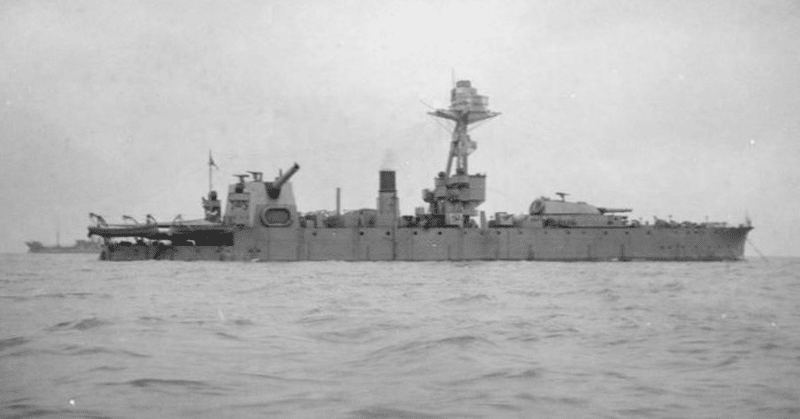

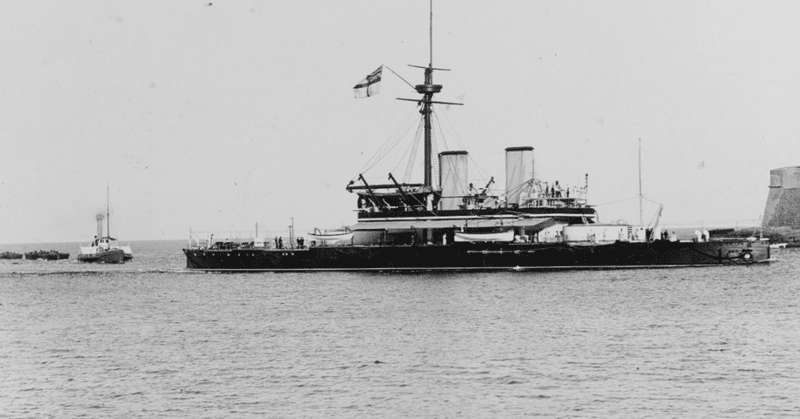

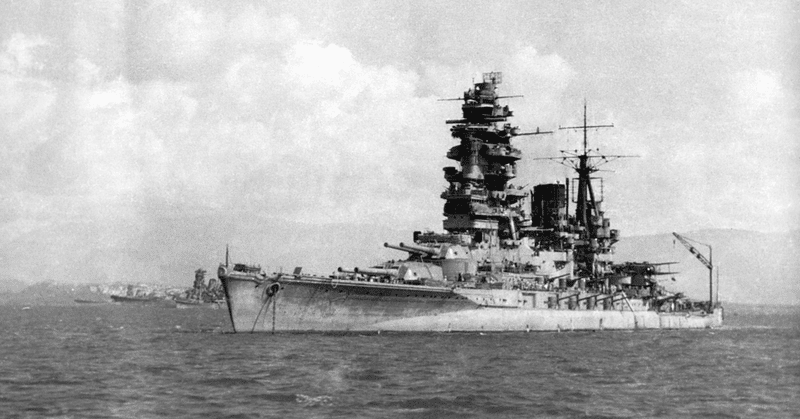

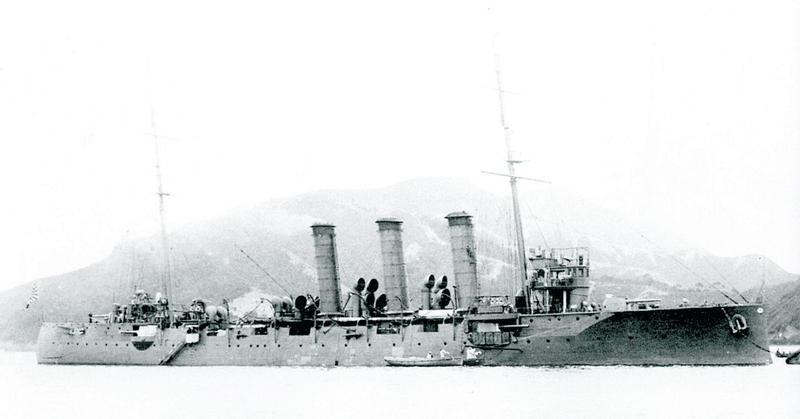

前史 日本海軍が手本としたイギリス海軍では乗員数または搭載砲数を基準とした等級制をとっており、それにならって明治4(1871)年の海軍規則では一等から七等軍艦までに分類した。しかしこの時期には軍艦の装甲化、蒸気化が進行して、こうした一律の基準で等級わけする方法はすでに本国イギリスでも機能しなくなりつつあり、日本でもこうした等級制は形骸化した。結局、等

日本海軍軍艦の艦内編制(4)運用科

日本海軍艦艇の艦内編制について説明しています。今回は運用科と、それを改編した内務科について。

前回の記事は以下になります。

運用科 運用科では、艦の運用、応急を担任する。かつては帆の操作などを主に担当していたが、帆走設備が廃止されると索具や錨関係、起重機などの作業全般をつかさどった。運用と航海は軍艦にかぎらず乗り物としての船には必須の機能だが、運用は地味に思われてあまり人気がなく出世にも結び