"カルチャーフィット"はもう古いのかもしれない話

こんにちは、HeaR株式会社 人事の安部(@abe_motivator)です。

10月より、シゴトレという個人向けキャリア支援サービスの事業責任者から人事へ戻ってきました。

HeaRは2018年8月に創業し、今期で4期目となります。現在は法人向け採用DXコンサルティングや、キャリア支援サービスのシゴトレ、副業エージェントのタメスワークなど、HRサービスを3つ展開しています。

我々のようなスタートアップ企業はみな、非連続的な事業成長を目指しているはずです(もちろん大手企業もそうかも知れませんが)が、その中で欠かせないのが「ヒト」ですね。特に人事は「ヒト・モノ・カネ」の経営の三要素の中で、ヒトを通して事業成長させていく役割を担っています。

その中で年々ハードルが上がっているのが採用かと思います。もちろん人事の役目は採用だけではありませんが、それでも昨今はほとんどの企業で人材難が叫ばれているのが事実です。特に、事業成長している企業は採用難が顕著だと言えるでしょう(嬉しい悲鳴ですね)

人事のリソースをほとんど採用に割いている企業も多いのではないでしょうか。

そんな採用市場の中で長らく当たり前とされていたのが「カルチャーフィット」

当然ながら、HeaRの採用でも非常に強く意識してきました。しかし、本noteのタイトルには少し尖った表現で記載してしまいましたが、そのアタリマエだった「カルチャーフィット」はもう古いかもしれません。

「カルチャーフィットが古い?どういうこと?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は、カルチャーフィットに代わる新しいアタリマエを共有したく、このnoteを書きました。

■カルチャーフィットから、カルチャーアド採用へ

冒頭で「カルチャーフィットは古い」とお伝えしましたが、では次に何が来るのか。

結論「カルチャーアド」が来ると思います。

いや、むしろもう来ていると言っても過言ではないかもしれません。

初めてカルチャーアドという言葉を聞いた人は「何それ?」という感じかもしれませんが、中には「今更何言っているの?」という人もいると思います。それくらい、既にカルチャーアドを取り入れている企業は珍しくありません。

では、カルチャーアドとはそもそも何なのかを簡単に説明していきます。

下記に添付したThe Zweig Letterを見てみると分かりやすいカルチャーフィットとの比較が書いてあります。

紐解いていくと、カルチャーアドは、企業の理念(ミッション/ビジョン/バリュー)のもと、未来に対して積極的に動く組織を作ること。これを僕なりにさらに嚙み砕いてみました(英語が苦手なのですが頑張りました笑)

ほとんどの企業は理念やビジョンがあると思います。例えば弊社のミッションは「青春の大人を増やす」です。青春の大人を増やす為に、冒頭で述べた3つのHRサービスを事業として展開しているわけです。

そして事業フェーズによって「求められるスキル」は変わってきます。にもかかわらず、カルチャーはずっと一緒でいいのでしょうか?よくありませんよね。事業フェーズや組織フェーズによって求められるカルチャーは変わっていくべきです。というより、変わらざるを得ないという表現が正しいでしょうか。

もちろん「会社がどんな規模になろうと変えてはいけないカルチャー」もあると思います。そういう意味では今後もカルチャーフィットが間違いだとは思いません。しかし、事業を伸ばすために、組織へ新しい視野や視座を与えてくれる人材を採用し続けない限り、非連続的成長は難しい。つまり、事業の成長とともに、必要なカルチャー(優先度)は変わってくるということです。

■何故カルチャーフィットではいけないのか?

前提として先ほど申した通り、カルチャーフィットは悪いわけではないと思っています。企業毎/組織毎の強烈なカルチャーは、企業のブランドであり事業を伸ばすために必要なものであり、選ばれるための条件と言えます。むしろ、カルチャーフィットを一切求めない企業は「ミスマッチが生じる可能性」が極端に高いでしょう。

ただ、カルチャーフィット採用によってこんな経験をしたことは無いでしょうか?

・同じような人ばかり採用したが故、新しいイノベーションが生まれない

・尖った人材を「異質」と捉え、外部から採用した優秀な人材が定着しない

・意見が同質になるので、成長が鈍化し採用したのに事業が伸びない

もちろんこれは必ず起こるというものではなく、あくまで発生する可能性があるリスクの一部です。そもそも採用は「事業を伸ばすため」に行うものですから、採用によって事業が伸びないということは企業にとっても候補者にとってもプラスになりません。

となると、やはり大切になるのは「事業成長に必要なカルチャーとは何か」を考え言語化し、今自社に足りていない視座や視野を持つ人材を採用することです。これこそ、カルチャーアド採用で成し得ることのできるメリットとなります。

■カルチャーアドを考えるためのステップ

前提として「カルチャー」という言葉自体、馴染み深い言葉ではあるものの、抽象的な単語です。つまり各社ごとに定義は少しづつ異なると思っています。

さらに「カルチャーアド始めたい!」と思っても「何からやればいいのか……」だと、このnoteに愛が無いなと思いましたので、カルチャーアドを考えるためのステップをご紹介出来ればと思います。

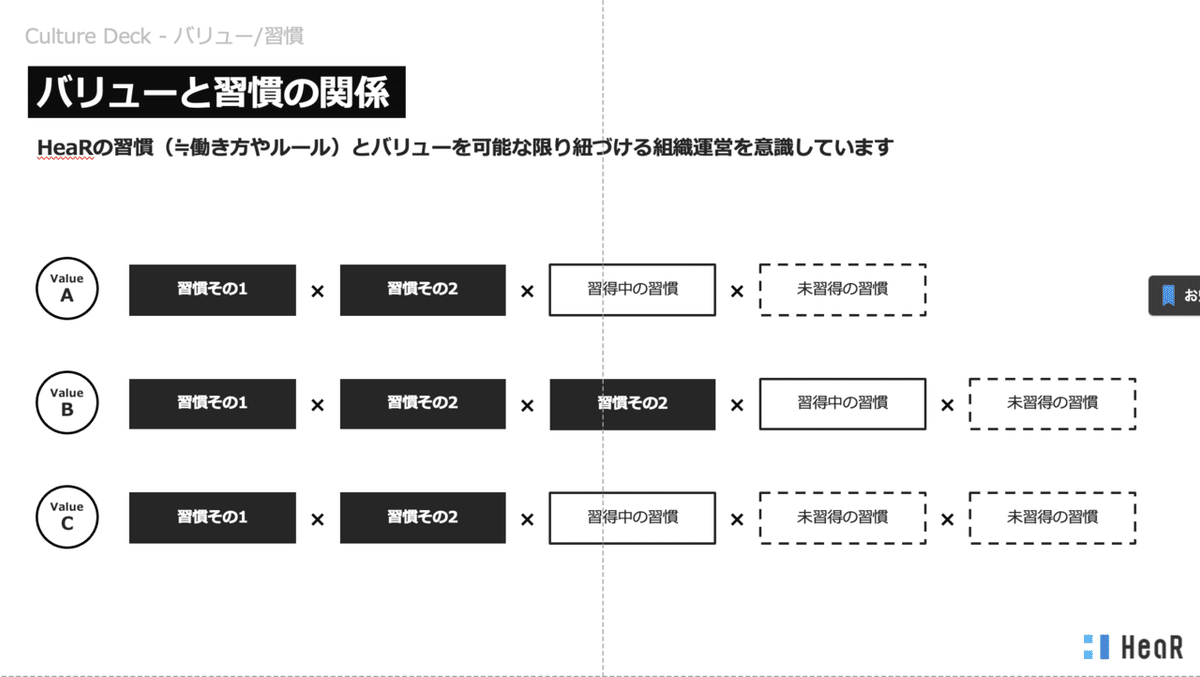

まず初めに、バリューを設定している会社も多いですが、バリューを構成しているのは大小様々なルーティン(習慣)だと思っています。では、今自社に「どんなルーティーンを加えたいか」から考えると、カルチャーアドの解像度が上がると思います。

弊社は習慣とバリューを可能な限り紐づける組織運営を意識しているので、このカルチャーアドの解像度が上げやすかったという背景もありますが、これはどの企業も応用できるはずです。

そしてさらに解像度をあげると、この習慣を作り出すのが、今後組織が習得しないといけないカルチャーだと考えると分かりやすいのではないでしょうか。

■カルチャーアド採用の具体例(HeaR)

それでは参考までに、HeaRの事例をご紹介します。

2021年10月現在、HeaRが採用したい「採用コンサルタント」に求める要件をカルチャーアド観点で言語化し、弊社が抱えるイシューと絡めてみました。

issue①:より強い組織にするため、縦横構わず社内フィードバックの強度を高めたい

↓

必要なカルチャーアド:言いにくいことでも、事業成長のためならば躊躇なくフィードバックすること(愛のある言い方を心がけることは大前提)

issue②体験(情緒的な価値)にこだわる会社だからこそ、よりハードにクライアントを導ける必要性がある

↓

必要なカルチャーアド:数字や根拠に基づくデータドリブンな考え方を持ってコンサルティングを進める組織習慣

issue③:スタートアップゆえにこれまでの軌跡が整理されていない部分が多く、メソッドや施策の意図が若手層に伝わっていないケースがある

↓

必要なカルチャーアド:情報の濃淡を無くすために、オープンな議論や共有をすること

自分で言うのもなんですが、HeaRは素敵なカルチャーがたくさんあります。しかし、まだまだ弱い。事業と組織をもっとスケールさせるためには、次の仲間の採用によって上記のカルチャーを加えたいと考えています。

\ちなみに、採用コンサルタントを絶賛採用中です/

■さいごに

長くなってしまいましたが、長らく採用のアタリマエとして君臨してきた「カルチャーフィット」から「カルチャーアド」が当たり前になることに対する解説や意見を述べながら、HeaRの事例をご紹介しました。

※カルチャーアドについて述べている記事は他にもたくさんあるので、ぜひ検索して見てください

弊社がが提供しているDXコンサルティングは、もしかするとCX(候補者体験)を向上するための採用戦略設計という印象が強いかもしれません(間違いではないです)しかし、実際は「事業を伸ばすための採用戦略設計」に拘っているため、あくまでもCX向上は手段です。

その為、事業を伸ばすために必要なカルチャーアド採用を、弊社のクライアントに関しても、徐々に取り入れてきていると感じています。ミスマッチの無い採用は、カルチャーフィットだけに拘っていては成し遂げることは出来ません。

話は変わりますが、HeaRでは「青春の大人を増やす」というミッションに向け、一緒に闘ってくれる仲間を大募集しています。先ほど述べた、HeaRが加えたい3つのカルチャーに共感及び、体現したいと思っていただいた方は、ぜひお気軽にお話しできれば嬉しいです!(下記Wantedlyか上記Meetyからお気軽に)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/7669887/original/263af802-8e20-4aea-ad6f-9ab11a514f86?1633071443)