自分軸を育てる教育

先進国の子どもの幸福度調査がユニセフによって発表されています。ご覧になったことがある方もいらっしゃると思います。

これはユニセフ・イノチェンティ研究所が、2000年以降ほぼ毎年1冊の割合で発行している、先進国の子どもに関する『レポートカード』シリーズ(レポートカードは通信簿の意)の最新刊からわかったものです。

レポートカード11(2013年)やレポートカード7(2007年)で行った子どもの幸福度の分析・ランキングの手法に基づき、さらに、子どもたち自身の行動や人間関係、保護者がもつネットワークやリソース、各国の政策や条件も含めて、包括的に子どもたちの幸福度を分析しています。

その幸福度の分析・ランキングの最新版は2020年の日本語版がありますが、以下のような結果になっています。(1枚のシートに編集し直してあります)

なんと、日本は先進国38か国中20位でした。

精神的な幸福度や、勉強や友人関係などのスキルにおける幸福度は下位グループに属しています。

一見幸せそうな子どもたちが、実は不安や不満を抱えながら生きていることが分かります。

ちなみに先進国38か国中、1位はオランダです。

オランダは前回調査が行われた2013年でも1位でした。

ではオランダではどのような教育を行っているのでしょうか?

そのオランダの子どもたちの大きな特徴はこちらです。

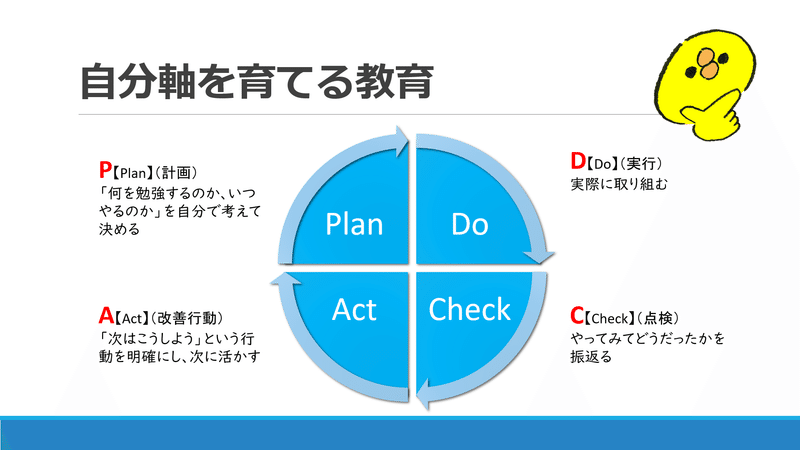

これは、仕事の場でもよく言われるPDCAサイクルですが、オランダではどの学校でも「省察(自分自身のことを省みて考えめぐらす事)」がとても大切にされていて、この方法で、自分の学習内容を省みて改善する訓練が、なんと、学校入学時の4歳から始まり、その習慣を身につけていくのです。

例えば、進学する学校は自分で選び、勉強する内容も自分で決めます。

ひとつのテーマをみんなで学ぶのではなく、たくさんの方法の中から自分の能力に応じた学習をします。学校によっては1週間の時間割を自分でたてて、どの課題をいつまでに終わらせるのかも自分で決めるところもあります。

当然うまくいかないこともありますが、「これでは間に合わなかった」と自ら経験することが大切だと考えられています。そこから段取りを学んでいくのです。さらに、課題や計画に対して評価を付けて、振り返りをするのも子どもたち自身です。

すべてにおいて、子どもたちが主体的に考えます。

このように日頃からコーチングを取り入れた教育が徹底されているので、オランダの子どもたちが「自分はダメだ」とか「何をやりたいか分からない」などと自己否定や不安を感じる機会が少ないのも頷けます。自分なりの正解、理念を導き出すようになることで、子どもは自分自身で自分軸を育てていきます。

このことが子どもの自己肯定感を高めているのです。

塾の仕事をしてきて、本当に様々なご家庭の姿を目の当たりにしてきました。同じ家庭は一つもない、そう感じています。

ただ、こんな家庭は結構いると思います。

・親ばかりが焦って本人に学ぶ意欲がまだない家庭。

・親子の話がかみ合っておらず、三者面談が成立しない家庭。

・とりあえず勉強のことは全部塾に丸投げのご家庭。

・ワンオペが目に付くご家庭。

・高校受験がゴールになっている家庭。

などなど・・・

少々愚痴になってしまいますが、本当に結構あります。

子どもたちは本当に幸せに暮らしているのかな?

家での時間や学校での時間を楽しめているかな?

うちの塾に来ることで、勉強することを少しでも楽しんでくれているかな?

ご家庭の深いところまで探るつもりはありませんが、塾に来てもらっている分、ご迷惑にならない程度に言葉遣い、態度、学習意欲などの改善に向けて、ティーチングとコーチングを使い分けて接しています。

よく使う言葉としては、

「次はどうしようか?」

「どうすればできそう?」

「良かったね、おうちの人にもどうやってできたか教えてあげてね。」

などが多いかもしれません。

自分で考える習慣は言葉かけ一つで変わります。

広い視野を持って、世の中に山ほどある情報の中から、自分にとって必要だと思うことを集めて整理する、そして活用する。自分の考えを持つ練習です。

自らそんな風に動ける生徒を育てています。

人や環境のせいにしない、他人任せにしない、親も同様です。

コーチングの勉強をし始めて、より強く思うようになったことは、親がまず学ぶ姿勢を見せることは重要だということです。

子どもに必要だと思うことは子どもと一緒に情報収集する。話をする。親の考えを伝える。子どもにも考えてもらう。そういうサイクルがもっと活発になるように、これからもおうちの方々と関わっていきたいと思っています。

この国の子どもたちが学ぶことをとことん楽しめるように、

地元の子どもたちが地域の未来を創る存在になるように、

これからもおうちの方々と共に頑張ろうと思います。

次回は自分の考えを言葉に出す大切さについて書こうと思います。

スキ、コメント励みになります。

引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?