日本とアメリカの(主にクリエイティブ)教育って何が違うの?

こんにちは!

9kidslab -ナインキッズラボは「デザイン」を通じて、クリエイティブ領域を横断し「人生を楽しみながら切り拓く」子どもを育てる、小学生対象のオンラインスクールです。

今回の記事は過去のウェビナーより、アート・デザインをテーマに、日本とアメリカの教育の違いついてお伝えしたいと思います。

スピーカーについて

吉柴 宏美(デザイナー・子どものクリエイティブスクール代表)

美大卒業後、イギリスの美術大学 Central Saint Martins College of Art and Designに留学。帰国後、Amazon Japan KKにてECのUI/ビジュアル面を担当。2015年に北区赤羽にて築45年の元美容院ビルを改装した宿泊施設『ICHINICHI』を開業。Asia Pacific Interior Design Award 受賞。宿泊施設にて子供向けのワークショップやコンサートなどを行ってきた経験を活かし、自分の子供達のためのオンラインクリエイティブラボ「9kidslab(ナインキッズラボ)」を2022年12月にローンチ。2022年 東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Woman」第6期採択事業。

林 智美(アメリカ在住ロジカル思考子育てママ)

日本の大学卒業後、様々な企業にて行政や企業の調査支援などアナリストとして従事。欧州に数年駐在帯同し、帰国後に出産。専業主婦から税理士法人に再就職し数年日本に在住。再度パートナーのアメリカ転勤に伴い、小学生の子どもを連れて駐在帯同。現在アメリカ東海岸エリアに在住し、現地校に通う12 歳の子どもを子育て中。日本の保育園、小学校、アメリカ現地校の小学校、中学校を経験した子の母としてウェビナーに参加。

「アート(画家)はお金にならない?」

林さんの質問から見る、日本の幼少期の教育観

幼少期に絵が好きだったお子さんが大人になってTwitterでつぶやいた一言。

小さい時は「画家になりたい」と言ったら「いいね!すごい」と言われるのに、小3あたりから「食えないよ?夢ばかり追わないで」と言われる。

どうして?

これには何か理由があるのでしょうか?

子どもの「なりたい」意思を尊重したい、個性を伸ばしたいと思う反面、もしかしたら一度は経験したことのあるシチュエーションなのではないでしょうか?

「本当に食えないの?」「それまで認められていたことがなぜ突然、否定されてしまったんだろう?」そのような疑問に、2人の実体験を交えて紐解いていきたいと思います。

日本の未就学児教育の考え方

(クリエイティブスクール代表:吉柴)

「幼稚園や保育園の教育ってどんなものかな?」と調べたら、このようなものが出てきました。

個人的には「すごくいいな」「完璧じゃない?」と思いました。

私には娘が二人いて、両方とも日本の保育園に通っています。引っ越ししたこともあり、4つの保育園を経験しましたが、おおむねこのような考え方がされているのではないかと感じました。

遊びを中心とした集団生活の中で、躾なども含めながら、一人ひとりの「好き」を尊重し、個々を見てもらえているな、という感覚がどの保育園に行ってもありました。

冒頭の質問に戻ると、小さい時の画家になりたい気持ちを「いいね!すごい」と認めてもらえるのは、この考え方が全体的に浸透していて、ベースにあるからではないかと感じています。

幼稚園や保育園では、「遊び」を中心とする教育が主体であることに親も世間も慣れていて、それでいいと思っているから、その活動の一環として子どもが「絵を描いてきた」と言ったら「すごい!いいじゃない」と親は言ってくれる。「画家になりたい」と言ったとしても「いいね」と言ってくれるのはここから来るのではないかと思います。親御さんの共通認識としても、幼稚園・保育園までは「遊びを中心に」というのがあるのではないかと思います。

では、なぜ小学校に上がると、「食えないよ?夢ばかり追わないで」と言われるのでしょうか?

ここからは小学校以降の教育がどのように変わっていくのかをみていきたいと思います。

小学校以降の日本と海外(アメリカ)の教育の違い

(アメリカ在住ロジカル思考子育てママ:林さん)

1年半、アメリカで暮らしてきて見えてきた日本の学校とアメリカの学校は何が違うのかについて実体験を交えて紹介したいと思います。

教育風土の違い

まず、日本と海外の教育風土の違いです。

日本は「一斉にスタートラインに立ってゴールも一緒」というのはいうまでもないことなのですが、国から決められているカリキュラムを決められた時間の中で行い、その確認をするために、テストを頻繁に行って、記憶力、計算力、公式や社会などの暗記力を問われるのが日本の教育だと感じます。

勉強の習熟度はあるにしても一定のカリキュラムで行なっているので、全国的に学習内容や学力の差は小さいというのが日本の教育だと感じています。

海外は、一定の学年に合わせた目安、目印はあるものの、基本的にはその子の個性や表現したいことを先生も周りも尊重する、生徒の能力に合わせるという方式をとっているように感じます。

これによって能力が高い子は、上の学年の勉強をどんどん進めていくことができる一方で、自分の学年相当レベルの勉強ができなければ、1学年落として進めるというように柔軟に対応できるようになっています。その子の能力にあったところに入れてもらえるというのが海外の教育の風土かなと思っています。

アメリカの学校制度

アメリカの学校制度は州によって大きく違い、さらには学校区によって裁量権の違いがあります。個性の尊重、主体性の能力を育むベースがあるように感じます。

住む場所で教育レベルやカリキュラムの内容が異なります。また、アメリカは銃社会でもあり、犯罪に巻き込まれる又は危険な状況から遠ざけたい家庭は、より治安が良いエリアで教育が受けられるよう、子どもが生まれてから、何処に住むのかを検討します。例えば、幼少期は仕事の利便性やチャイルドケアを考慮した場所に住み、小学校入学前に希望する学校区のエリアに引っ越す家庭もあります。

国語、算数、理科、社会といったコアの教科以外にも、子ども達には教科選択の自由が与えられるカリキュラムが組まれています。学校により細かなことは違いますが、住んでいる州では「アート」、「理数系」、「ダンス」「音楽(オーケストラやバンド)」が選択可、先生から「よくできるから算数特化クラスはどう?」とスカウトされて特進クラスに進むお子さんもいます。

学区が定められている通常の公立学校の他に、市内在住者であれば志願資格があるアート分野を強化する小学校、理数系(STEAM 教育)に特化した小学校というように学区内でも学校ごとに特色を持たせ、子ども達の能力を引き出す様々な機会が与えられています。通常の公立学校のカリキュラムが魅力的な場合には、越境入学ができないため、希望する小学校入学のために引っ越す場合も考えられます。

義務教育の期間が小学校から高校まであることも日本の教育との大きな違いです。

アメリカの学校教育では公立学校に行くかプライベートスクールに行くかという選択肢は日本と同じですが、小、中、高校受験という概念がありません。高校までは決められた学区内の学校に通うことになります。このため、数年ごとの受験がなく、子ども達がのびのびと過ごしていて、高校卒業までスポーツなどが盛んです。例えば、チアリーディング、ダンス、アメフト、サッカーなど、勉強以外でのいろんなアクティビティをしている子どもが評価されますし、大学進学のための活動記録として残せるメリットがあります。

日本の義務教育は年齢とカリキュラムが連動するシステムです。5年生なら5年生の勉強しか教室ではできません。アメリカでギフテッドと呼ばれる優秀な成績を修めている子どもは、クラスで隣の子が5年生の勉強をしている横で中3の算数をしていたり、反対にグレード、学年の点数が足りない子は、先生から来年度も同じ学年に留まる(留年)ようリクエストが親に入ることもあります。

逆に「いじめ」などには特に厳しく、再三注意しても問題行動を起こす場合は退学になり、家族も引っ越さないといけない場合もあります。他人種、多様性いろんなバックグラウンドを持つ方がいらっしゃるので、厳しい処置がとられているのがアメリカの学校制度です。

STEAM教育の先進国・アメリカ

また、アメリカの教育の特徴の一つとして、STEAM教育の先進国であるという点が挙げられます。

オバマ大統領が就任した2009年に、彼がSTEM教育の重要性について演説し、アメリカから広がりました。

STEAMの「A」ーARTは、マサチューセッツ工科大学出身のジョン・マエダ氏が「20世紀の世界経済はサイエンス(科学)とテクノロジー(技術)が変えたが、21世紀の世界経済はアートとデザインが変える」とアート・デザインの重要性を説き、STEM教育に芸術のAを加えたSTEAM教育が提唱されました。

日本はものづくり大国なので、サイエンス(科学)とテクノロジー(技術)を鍛えてきたのですが、ジョン・マエダ氏の理論でいくとアートとデザインが足りないということになってくるのではと思います。様々な経験を通して、「自分で」課題を発見し、独自の発想で課題解決を生み出し、実行していくという能力が、将来生きていくために必要なのではないかと話されています。

日米のSTEAM教育について

日本で「STEM」を検索すると、プログラミング教室やオンライン体験がよく出てきます。文部科学省の取り組みを見ると大きな構造になっているのですが、実際は、現場がそこまで追いついておらず、学校教育の中では、簡単なプログラミング概要を説明し、終わっているというのが現状かと思います。

それを補うためにオンラインスクールができていると思うのですが、依然として知識を詰め込む一方的なものがまだまだ多いのではと感じています。

アメリカでは小学校からChromeブックが配布され、課題の提出などを行なっています。一番面白いと感じるのが、学校にIT専門要員が配置されていることで、図書館司書かつITスキルのある人を雇用して、子ども達に教えています。テーマを与えてマインクラフトで建物や街をデザイン性まで考えて作り、最終的に学内でプレゼンテーションや投票をしたり、レゴとプログラミングを繋げて実際に動かしてみたりと課外活動としてではなく実践的な内容になっています。

大学以降の日本と海外の教育の違い

(吉柴)冒頭の質問に戻ると、

小さい時は「画家になりたい」と言ったら「いいね!すごい」と言われるのに、小3あたりから「食えないよ?夢ばかり追わないで」と言われる。どうして?

親が小3くらいから、だんだん受験と将来を意識し始め、職業としてお金を稼がないといけないという認識に変わってくることが「食えないよ?夢ばかり追わないで」と言う理由かなと思ったのですが、林さんはどう思いますか?

(林さん)日本は大学受験をゴールとする考え方がまだまだ根強く、「受験までに形に合わせて知識を詰め込み、暗記する。問題をとにかく早く正確に、間違いなく解く」という日本の教育の背景が理由にあると思います。

アメリカは、基本的な勉強は高校までで理解していることを前提として、プラスアルファで「今まで何に力を入れてきたのか」が大学入試で問われます。志望する大学があれば、もちろん勉強にも力を入れて頑張りますが「自分の能力や才能って何なんだろう」ということを親は常に考えていますし、子供も考えるまでいかなくても、様々な好きなことをさせてもらえる12年間なので「好き」を見つけやすいと思います。義務教育期間が高校までというのが大きく、自分を見つける時間が区切られないのが最大の特徴かなと思っています。

(吉柴)私は日本とイギリスの美術大学の両方を経験し、同じ「美術大学」でも全然違うなと感じてきました。

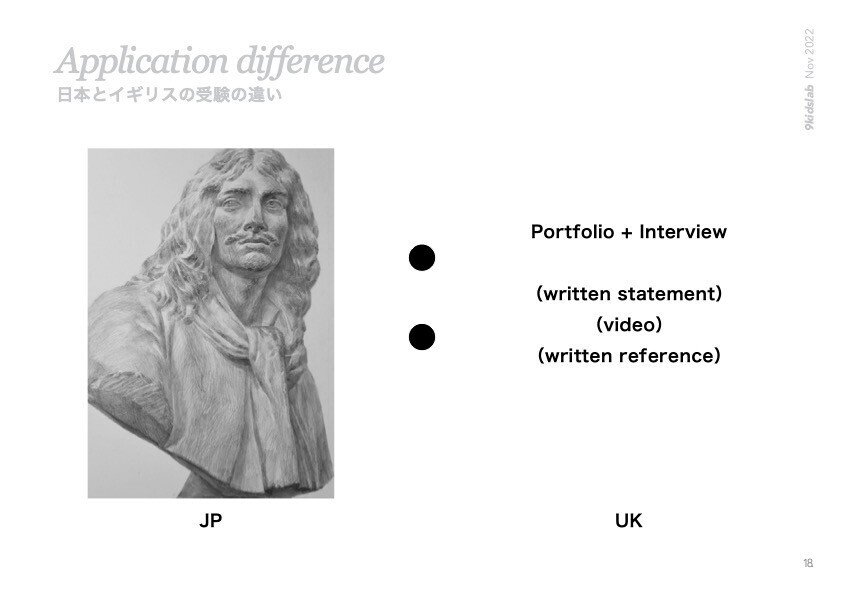

これは美大の受験問題なのですが、左は日本のスタイルで、基本的にはデッサンが中心です。言い方は悪いですが、偏差値が高そうな絵の書き方というのが結構明確にあり、それを目指して美大受験用の予備校でみっちり対策をします。

それに対して右側はイギリスの美大受験問題ですが、ポートフォリオとインタビューが基本で、ポートフォリオに何を入れるか、どんなものにするかは全て自由で、自分で全て考えます。インタビューでは自分の考え、作ったものを「伝える力」も問われます。授業でも、結果よりもそこに至るまでのコンセプトが大事で、それが素晴らしく、かつしっかり伝えられれば、作品は究極なくても評価されたりします。

「自分が何が得意なのか、何者なのか、何を表現できるのか」

「自分について」をとにかく考えさせられ、受験の時点でそれを問われる。社会にでる前から親も子どももそれを考えさせられるということをイギリス留学時代に経験し、まさに林さんのおっしゃった話と繋がる部分があると思いました。

もう1つ例を出すと、これは日本とアメリカの計算問題です。

前述の受験勉強と通じるところがあるのですが、日本の問題は問いが決まっていて答えをいかに早く出すかということに注力しているのに対し、アメリカは問いの部分も含めて考えさせる問題になっています。

今後ますます機械化が進み、問いが決まっていて答えを出すだけの行為がAIに代替されていく中で、この「問いを見つける」ことは、AIが代替できないクリエイティブな行為として重要視されていくと思います。

今現在では(将来的には分かりませんが)、AIは最初の問題を人間が定義してあげないと答えが出せません。なので問題(問い)の部分は、まだ人間でないとできない部分で、どんな職業に就くのであっても非常に大事な部分なのではないかと思います。

10年先の価値がここにある

デザインという名の種を蒔こう

私たち9kidslab(ナインキッズラボ)は「デザイン」を通じて、自分なりの視点や解決方法を見出し「人生を楽しみながら切り拓く力」を育む、小学生対象のオンラインスクールです。

9kidslab(ナインキッズラボ)は、子ども達がアート、デザイン、制作、実験、グループワークなどを通して、講師や仲間と対話をし、自分自身で考えながら「自分の好き・得意」を育んでいきます。「非認知能力」に重点を置いた、新しい価値観のオンラインでの習い事です。

社会に出てから必要になる「自分が何が得意なのか、自分は何者なのか、何を表現できるのか」これを小学生から、第一線の講師と世界中からの仲間たちと一緒に考えていきましょう!

9kidslab(ナインキッズラボ)が気になった方はこちら👇

今回の記事は、【2023.3.12 子どものアート・デザイン教育って何が学べるの?】ウェビナーからの内容の一部をお届けしました。

アメリカ在住ロジカル思考子育てママ(林さん)とデザイナー・子どものクリエイティブスクール「9kidslab」代表の吉柴が

「アート・デザインって何?」

「アート・デザインを勉強して一体何の役に立つの?」などなど

海外と日本の子育てや教育の違いにも触れる1時間のトークセッションでした。こちらでもアーカイブ配信もされていますので、ぜひご視聴ください。

日本とアメリカの(アート)教育の違い

https://www.youtube.com/watch?v=Gmi-b5fAZDQ&t=1324s