銀河フェニックス物語【少年編】第十四話 暗黒星雲の観艦式(まとめ読み版②)

前線のフチチで行われている観艦式に非正規のアクロバットチーム『びっくり曲芸団』が登場した。

銀河フェニックス物語 総目次

<少年編>第十四話「暗黒星雲の観艦式」(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

<少年編>マガジン

「やべぇぞ」

レイターと同じことを思ったけれど、緊張と興奮で声に出すことすらできない。五機の軌跡が一点に集まる。

ぶつかる!

と、次の瞬間、それぞれの機体がかすかにひねりを加えて衝突を避ける。びっくりした。信じられない技術と精神力。肩に入った力が抜けない。

その時、

PPPPP……

僕の機体のエマージェンシーサイレンが鳴った。

「え?」

心臓がドキンと跳ねた。機体内のライトが点滅している。

「正体不明の領空侵犯機を発見した。すぐ、出られるのはコルバ機か?」

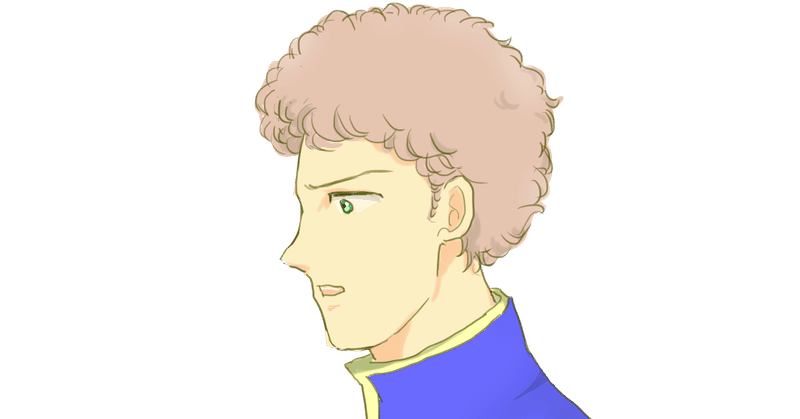

戦闘機部隊を統括するモリノ副長の声が聞こえた。

「は、はい。出られます」

反射的に僕は応えていた。何が起きたのかわからない。訓練で毎日こなしている動作は、考えなくてもナビゲーションの指示に従って身体が勝手に動いていく。

「安全装置解除」

いつもよりスムーズに作業が進む。

「コルバ機、出撃します」

宇宙空間へ出たところでモリノ副長から命令が入った。

「送信した侵犯機飛行地点へ急行せよ。鮫ノ口暗黒星雲の手前だ。フチチ軍の戦闘機が先に向かっている。協力して観艦式の邪魔にならないように片付けろ」

「了解」

片付けろ、とはどうすればいいのだろう。わからない。だが、フチチ軍が先行しているのなら近くへ行けば指示があるはずだ。

フチチの領空内で侵犯機を確保するか、もしくは暗黒星雲へ押し返すといったところか。初めての任務。先輩たちもいない。緊張するが、機体の調子は悪くない。僕の思い通りに飛んでいく。目にしたばかりの『びっくり曲芸団』の飛ばしが自分に憑依したかのように錯覚する。

「二千五百で三速モードへ切り替えろ」

「了解」

速度があがる。適切なナビゲーションに感謝する。

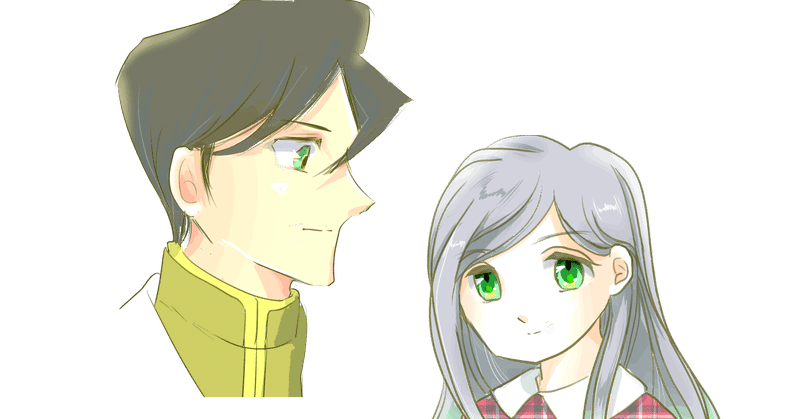

と、その時に気づいた。ナビの声が高い。あわてて本線の通話ボリュームを下げる。

「レ、レイター?」

「あん、どうした? そのままの針路で問題ねぇぜ」

「君がナビゲートしてたのか?」

「何言ってんだよ。今ごろ」

レイターが後部座席に乗っていることをすっかり忘れていた。機体がなめらかに飛ぶのはレイターのナビゲーションに沿って動かしていたからだということに今になって気が付いた。どうすればいい? ここまで来て引き返すわけにもいかない。頭が真っ白になる。

「おい、コルバ。俺、外から見えねぇように隠れてるから、俺が乗ってること隠せよ」

「ど、どうしてだい?」

「アーサーの許可なく乗ったってばれるとまずいんだよ。あんたも俺を乗せてたことがばれると、正規採用されねぇかも知れねぇぜ」

「そ、それは困る」

振り向いても後部座席にレイターの姿は見えなかった。一体どんな体勢で乗っているのか。

操縦桿をしっかりと握り直す。レイターが乗っていようがいまいが、とにかく任務を果たすしかない。

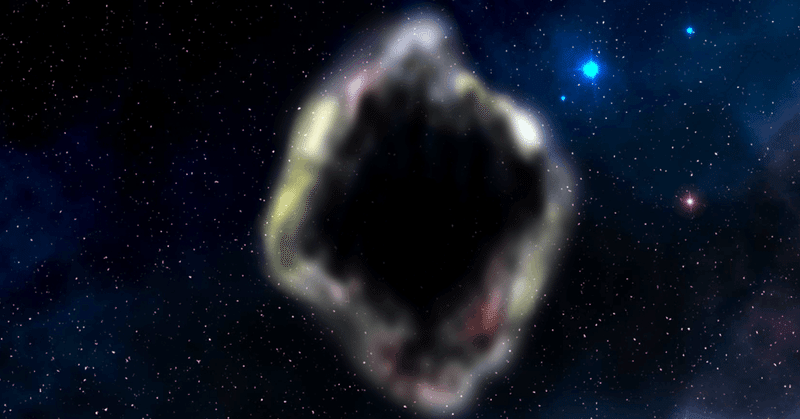

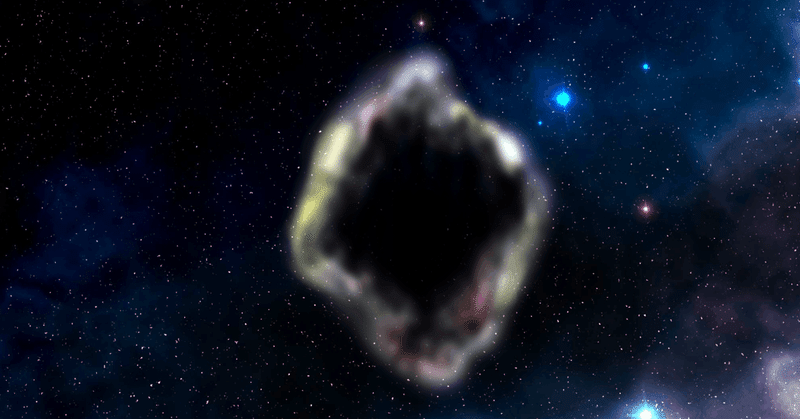

菱形に広がる黒い空間が近づく。本物の鮫は見たことがないけれど、人食い鮫が暴れ回る映画を見たことがある。そのせいだろうか、鮫ノ口という名前は穏やかじゃない。不安を呼び起こす。

「さて、そろそろ、目標地点だぜ。変だな。フチチの機体が先に着いてるはずなのに」

レイターがレーダーの範囲を広げる。光の点が映った。戦闘機二機の機影を捉える。

「フチチ機がぴったりマークしているようだね」

「侵犯機はアリオロン機で間違いねぇな」

敵機とフチチ機はゆっくりしたスピードで鮫ノ口へと向かっている。全速力で追いかける。

小さな点に見えていた二機に近づく。目視で確認して驚いた。

「まずいぞコルバ。くっついちまってる」

二つの機体は捕獲ケーブルで絡まっていた。侵犯機がフチチ機を引っ張っている。頭が固まって働かない。何をどうすればいいんだ?

「コルバ。フチチ機に呼びかけろ」

レイターが外線通信機のスイッチを入れた。

「こちら連邦軍。フチチ機、応答願います。聞こえますか?」

僕は必死に呼びかけた。だが、反応がない。どうする? 誰か、誰か僕に指示をくれ。

* *

観艦式のパレードはメインにさしかかった。フチチ軍の戦闘機部隊による曲芸飛行をアーサーは甲板から見つめていた。

空母から飛び出したフチチ軍の五機が並んで円を描く。一般客から歓声が沸く。等間隔の飛行。技術は高いが魅せる演技ではない。ここは前線だ。曲芸の訓練に割く時間はほとんどないのだろう。

『続きましては、銀河連邦軍の航空機部隊です』

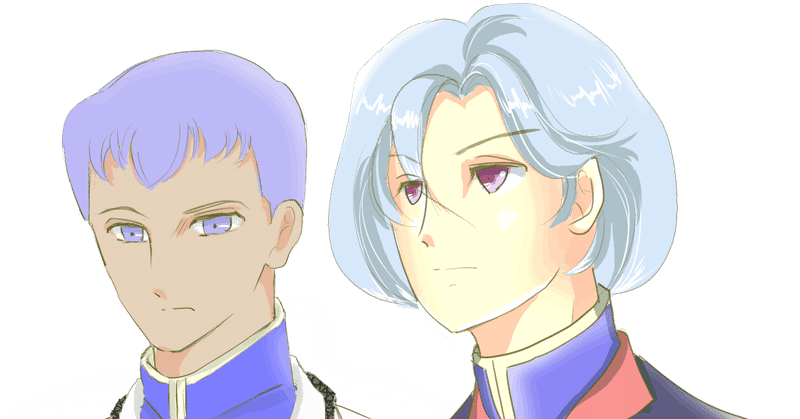

ハミルトン少尉らの『びっくり曲芸団』が弾丸のように姿を現した。

五機がくっついてまるで一機の大型戦闘機に見える。高スピードで移動しながらそれぞれの機体が密着している。危険飛行以外の何ものでもない。フチチ軍の曲芸飛行とはレベルが違うことが一目で明らかだ。甲板が静まり返る。名前の通りに観客をびっくりさせているな。

『曲芸団』の五機がいったんバラバラに離れ同時に急旋回する。中心点に向かって突っ込む。接触ギリギリのところですれ違う。スモークで花びらを描いていく。

見慣れた僕でもヒヤヒヤする。一つ間違えば大事故だ。高度な技術とチームへの信頼が見ている者の心を揺さぶる、これはもはや芸術の域だ。

団長のハミルトン少尉は蝶が舞うかの如く機体を操る。歴戦の猛者だが、戦闘より曲芸飛行が好きだと言う。

その魅力についてたずねた僕に、

「フッ、敵を倒すより、自分との戦いのが痺れるじゃないか」

と鼻で笑いながら答えた。

「あいつら命知らずだな。どんだけのGかかってんだ」

後ろでバルダン軍曹がつぶやいた。あなたも相当ですけどね、と言いたいところをこらえる。きょうは将軍の代行、無駄口は禁止だ。

『曲芸団』が並んで宙返りする。連邦軍の『バイ・スタ』の美しさとは違う迫力。観客は拍手をするのも忘れて釘付けとなっている。

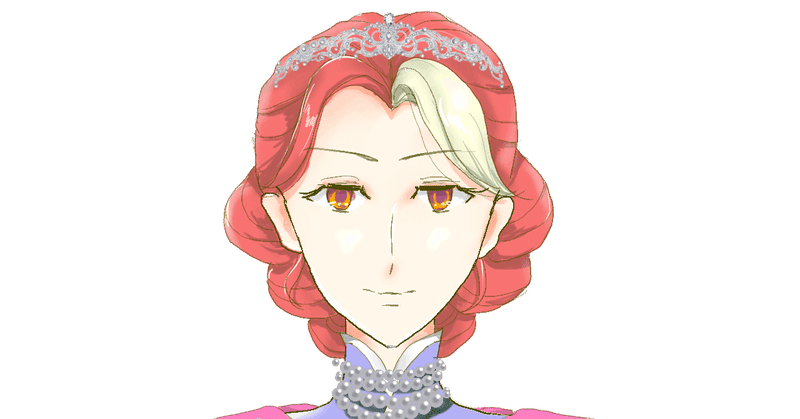

その時、僕は気が付いた。貴賓席に戦闘機部隊の隊長であるハヤタマ殿下が姿を見せないことに。殿下は艦橋で指揮を取っているが、曲芸飛行の時間は王妃の隣席で観閲する予定だった。

隣のフチチ女王に伝令がそっと近づき口頭で情報を入れていた。

「何かありましたか?」

たずねる僕に女王は笑顔を見せた。

「大したことではございません」

いや、大したことでなければ観閲官に伝令は入らない。ハヤタマ殿下が臨席できない緊急事態が発生しているに違いない。

甲板は通信が制御されていた。何が起きたか確認ができない。

『曲芸団』のハミルトン機が猛スピードでこの旗艦へ突っ込んできた。ギリギリのところで急上昇する。観客からあがるのはもはや歓声ではなく悲鳴だった。

僕はバルダン軍曹に耳打ちした。

「軍曹。これを持って艦内へ入ってもらえませんか?」

「ふむ、曲芸が面白いところだが、命令とあらば」

バルダン軍曹に持たせた小型受信機がフチチ軍の無線を拾う。耳に入れた受信機に思わぬ情報が入ってきた。

『鮫ノ口暗黒星雲付近で未確認の領空侵犯機を発見。アリオロン敵機の可能性あり。観艦式には影響させないよう、すでに追尾し対処中』

どうやら、客人である我々には聞かれたくない情報ということだ。侵犯機に対しフチチ軍が極秘裏に対応しているのなら、僕が口出しをすることはない。バルダン軍曹を戻そう、と思った時だった。

『侵犯機を捕獲したという通信後、現場へ向かったハヤタマ大将とは連絡がつかないままです。連邦軍からも現地へ戦闘機を急行してもらっています』

何だこの情報は。

バルダン軍曹にすぐここへ戻るようメッセージで指示する。

『びっくり曲芸団』が翼を振りながら遠ざかっていく。隣のフチチ女王が拍手を送りながら僕に話しかけた。

「さすが連邦軍の戦闘機部隊は違いますわね。曲芸飛行部隊のバイオレット・スターズの代理と伺っておりましたが、素晴らしいです」

先ほどの伝令はご子息と連絡がとれないという内容だったのだろうに、表情一つ変えず気丈な方だ。

この後は友好星系軍による親善パレードが予定されている。

「お褒めに預かり光栄です。司令官にお願いがございます。続きを貴艦の艦橋から見学させていただいてよろしいですか?」

今頃、艦橋は侵犯機への有事対応に追われているはずだ。

「このまま、こちらにてご覧いただければ幸いです」

やんわりと断る女王に僕は声をひそめて続けた。

「ハヤタマ殿下のためにも連邦軍と共同で対処すべきです」

女王は目を伏せ、一瞬だけ母の顔を見せた。

「お気づきであられましたか……艦橋へ案内させます。殿下、何卒、よろしくお願いいたします」

*

狭い通路を通って艦橋へ向かう。

「坊ちゃん、不審者です」

振り向くと、バルダン軍曹が一般観客と思しき男性の腕をひねりあげていた。

どうやら僕に駆け寄ろうとしたようだ。

「痛い、放して」

推定年齢は十代後半の少年だ。それとわかる銃や刃物類は持っていない。だが、暗殺者はどんな手を使うか油断ならない。一定の距離を置く。

「将軍様に一言伝えたいんだ」

興味を持って僕はたずねた。

「どのようなご用件ですか?」

「王妃や殿下をないがしろにしないでください。お願いします」

少年が頭を下げた。駆けつけたフチチ軍の警備隊長が僕に敬礼した。

「失礼いたしました。その者の身柄はこちらで引き取ります」

「その必要はありません。申し訳ありません。誤って一般の観客の方を拘束してしまったようです。バルダン軍曹、謝罪を」

僕の命令に軍曹は即座に従い、少年に頭を下げた。

「はっ、失礼いたしました」

バルダン軍曹は危険を感じたら、たとえ僕の命令であっても簡単に拘束を解いたりしない。少年に害意はないということだ。

「こ、こちらこそすいませんでした。将軍様に伝えたくて、つい」

少年は震える声で頭を下げた。艦橋へ向かう動線が、観客の手洗いの動線と重なっていた。たまたま僕を見かけた少年が直訴に及んだということだ。ここを通ったのが強面のクナ中将だったら声をかけようなどとは思わなかったに違いない。僕が子どもだから、とっさに思いついたのだろう。警備計画に問題はない。僕の行動が想定外だっただけだ。

艦橋へ向かいながら少年の言葉を反芻する。

「王妃や殿下をないがしろにしないでください」

フチチ王室を軽んじているつもりはない。だが、実際、極秘機密はフチチと共有していない。

式典で、大柄なクナ中将が冷ややかに童顔のハヤタマ殿下を見下ろす様子が目に浮かぶ。誇り高いハヤタマ殿下は「連邦は我が星系のために存在している」と語るが、実態として連邦の援助がなければフチチ軍は機能しない。戦時である今、連邦の駐留軍が主導している。

そうした状況が、先ほどの少年を含めフチチ国民に不満をくすぶらせているということか。

*

バルダン軍曹とともに艦橋へ入ると想像以上に混乱していた。

領空侵犯機をフチチ軍の探知機が発見。ハヤタマ大将は、連邦軍には情報共有せず一人で対処に向かった。

「連邦の駐留軍は観艦式に参加しており、無用な心配をかける必要はない」と、殿下は話したという。

それは、連邦軍司令官のクナ中将、もしくは僕に頼りたくないという、プライドだったのではあるまいか。

『侵犯機の捕獲成功』というメッセージのあと通信が途絶えた。だが、幸いなことにハヤタマ殿下が搭乗しているフチチ機と敵機の位置は確認できている。

「現在、連邦軍のアレクサンドリア号から出撃した戦闘機が並走中です」

うちの主力部隊は観艦式に参加している。誰が出撃したのだろう。

「連邦軍機から現地の映像が届きました」

モニターに映る映像を見る限り、ハヤタマ殿下が敵機を捕獲したのは間違いない。フチチ機の先端から伸びた捕獲ケーブルがアリオロン機の胴体に巻き付いていた。だが、その二機の機体を引っ張っているのはアリオロン機だ。

「ハヤタマ少将。応答を願います!」

通信兵が必死に呼びかけている。生命反応はあるが、返答がない。脳震盪による意識消失の可能性が高い。敵機のパイロットの技量が高いのだろう。捕獲されたところで逆にハヤタマ機を振り回したに違いない。

「アリオロン機、停船せよ」

敵機はこちらの呼びかけに応じる様子を見せない。敵はこのまま、無管轄宙域の鮫ノ口暗黒星雲に逃げ込む気だ。下手をすれば殿下をアリオロン宙域へ連れ去られる。

アレクサンドリア号へ連絡を入れた。

「アレック艦長、トライムス少尉です」

「おお、アーサーか」

「領空侵犯機を追っているうちのパイロットは誰ですか?」

「コルバだ」

コルバ訓練生か。作戦の選択肢が急速に狭まった。

無口な彼と挨拶以外の会話をしたことはない。訓練データを頭の中に引き出す。腕は悪くないが『びっくり曲芸団』と比べればできることは限られる。実戦に出るのが初めて、という不確定要素に考慮が必要だ。

「あいつにアリオロン機を撃たせるか悩んどるところだ」

ここは戦地だ。領空侵犯し停船要請を無視する敵機を撃ち落すことに問題はない。

「艦長、フチチ機に乗っているのはハヤタマ殿下です」

「ほぅ王子か。こいつは厄介だな」

軽い口調の中に緊張感が漂う。

「パイロットのハヤタマ殿下は意識がない状態です。アリオロン機を撃ち落した場合、爆発に巻き込まれる恐れがあります。敵はそれをわかって人質として引き連れていると考えられます」

「王子に怪我させたら大変だぞ。いや、下手したら死ぬかもな。連れ去られても外交問題だ。どうするよ、天才参謀」

「一つ方法があります。コルバ訓練生と話してみます」

「頼むぞ」

フチチ軍の通信機に連邦コードを入れて呼びかける。

「コルバ訓練生聞こえますか? トライムス少尉です」

「ぼ、坊ちゃん。わたしは侵犯機を追っております。ど、どうすればいいでしょうか?」

コルバ訓練生の不安げな声が聞こえた。

「フチチ機のパイロットは意識を失っています。捕獲ケーブルを撃ち抜いて二機を分離させてください」

コルバ訓練生が息を呑む音が聞こえた。

「む、無理です。あのパイロット、王子なんですよね」

アレック艦長と僕の会話が聞こえていたか。

「普段と同じようにやればいいんです。あのケーブルを撃つことは、あなたの成績ならできるはずです」

「できません」

困った。本人が自信をもってできなければ、この作戦は成功しない。その時だった。

「おい、アーサー。コルバならできるぜ。俺がナビゲートする」

突然、レイターの声が混線してきた。個別回線だ。僕は声を潜めて聞いた。

「お前、どこにいるんだ?」

「どこって、コルバの後部ナビ席だよ」

どうして僕の許可なしに乗っているのか。問いただしたい気持ちを抑え込む。事態への対処優先だ。

「アーサー、俺が乗ってることは秘密で頼むぜ」

厚かましいにも程がある。そんなことできるか。と言おうとした時、レイターが続けた。

「アレックのためにも」

前線で戦闘機のスクランブル発進に未成年のアルバイトを乗せていたことが明らかになれば、アレック艦長の責任問題になる。

「とりあえずお前の搭乗は伏すこととする」

「よっしゃ。三人の約束だぜぃ」

レイターのナビゲーション能力は優秀だ。ケーブルを切断する作戦の成功確率は上がる。だが、釘を刺しておかなくては。

「フチチ機もアリオロン機も爆発させてはいけない。これは絶対だ」

「わあってるさ。あと少しで鮫ノ口に入っちまうから、さっさと命令が欲しかったんだ。さあ、コルバやるぞ」

「無理だよぉ」

コルバ訓練生が泣きそうな声になっている。まずい。

「無理はするな。殿下を死なせては駄目だ。連れ去られても捕虜であれば返還手続きという手立てがある」

通信機が切れた。レイターの奴、わざと切ったな。

**

コルバは茫然としながら領空侵犯機を追っていた。

どうしたらいいのだろう。やらなくちゃいけないことはわかっている。ケーブルの切断だ。でも、自信がない。

レイターの声が耳元で聞こえる。

「いいかコルバ、よく聞けよ。相手は二機が絡まっていて速度は出てねぇ。捕獲ケーブルの径は普段の練習の的より大きい。しかも距離は近けぇ。あんたの腕ならはずすことはねぇ。大丈夫だ」

言われなくても頭ではわかっていた。訓練ならはずさない。でも、これは実戦だ。撃った結果がどうなるか、どんな不測の事態が起こるかわからない。

「彼は王子なんだよ。もし、僕が誤って殺してしまったら、ど、どうなるんだ」

「そんなことアーサーが考えりゃいいんだよ」

「君は食堂のアルバイトで、何の責任もないから言えるんだ。僕に課せられた命令は爆発させないってことなんだから」

「じゃあ、あんたは、あいつを助けることができるのに見逃して、捕虜にしちまうってのか」

「坊ちゃんも言っていたじゃないか。死なせたらダメだって。でも、捕虜なら救いがあるんだ」

「アーサーの奴、甘ぇよ。捕虜を殺さねぇってのはあいつの考えだ。保証はねぇし、敵に捕まったら王子は自害するかも知れねぇぜ。救えるのはコルバ、あんたしかいねぇんだよ。できることをやらねぇで王子が死んだら、あんた、一生後悔して眠れなくなるぜ」

まるで経験したことがあるかのような、リアリティを持った説得だった。けれど。

「……」

緊張で息ができない。こんな重要な判断は僕にはできない。僕がしちゃいけないんだ。

母さんの言う通りだった。

「軍隊って危険だろ?」

不安げな顔で母さんが僕を見ている。

「大きな海戦は終わったし、母さんも知ってる通り僕は慎重で安全操縦だから危険じゃないさ」

自分の言葉が空虚に感じる。入隊するにあたり、もちろん僕だって考えた。戦闘になれば戦うしかない。怪我するかも知れないし、死ぬかもしれない。とはいえ民間だって事故は起きる。その時はその時だ、って。

でも、味方を殺してしまうかもしれない。僕の行動によって政治的な問題になるかもしれない。こんな状況は想像していなかった。そもそも「三食寝床付き」につられたのだ。今考えても詮無いことが重くのしかかって指が震える。

「コルバ、いいか、ふーってゆっくり鼻から息を吐いてみ」

子どもをあやすようなレイターの声に僕の身体が従う。

ふぅぅぅ。

身体から二酸化炭素を出した分、新鮮な酸素が取り込まれる。肩の力が抜けて息苦しさが少し和らぐ。

「とにかく照準だけ合わせろ。引き金を引くかどうかは最後に決めりゃいいさ。鮫ノ口までの秒数をカウントダウンする。いけると思ったら撃て」

「わ、わかった」

「残り十五秒だ」

照準を合わせた。練習と同じだ。いや、レイターの言う通り練習より速度は遅い。練習より距離は近い。練習なら間違いなく成功する自信がある。完全に的を把握した。

今がチャンスだ。

「十三、十二……」

いけるはずなのに指が動かない。レイターのカウントダウンがBGMのように耳を素通りしていく。

「コルバ! 右、三十度に旋回しろ!」

レイターの緊迫した指示が飛んだ。

身体が勝手に反応する。

シュッツ。

光の束が操縦席の脇をかすめていく。

レーダー弾だ。アリオロン機が撃ってきた。敵も僕らがケーブルを切断しようとしていることに気がついている。このまま、王子をアリオロン領内へ連れ去る魂胆だ。

さっきが最後のチャンスだったんだ。もう無理だ。

「敵機の死角七十五度に入って、もう一度、照準を合わせるぞ」

レイターは難易度が上がったことをやれと言う。

やりたくないのに身体は勝手にナビゲーターの言う通りに動いていた。

「残り八秒」

怖い。怖くてたまらない。

幅十センチの平均台が頭に浮かぶ。床から五センチの高さなら走ることだってできるのに、高さが五メートルになったら怖くて足がすくむ。身体がすくむ。指がすくむ。

「七、六……」

永遠とも思えるほど一秒が長い。作為と不作為。どちらが罪が重いのだろう。そんなことを考えている余裕はないのに。

はぁはぁ。また息が続かなくなってきた。

大きく口を開いた鮫ノ口が迫る。鮫に食べられる時、人は恐怖以外のことを考えられるのだろうか。

ドクンドクン。

心臓の音と呼吸とカウントダウンが不協和音のようにずれて集中できない。ダメだ、時間切れだ。もう言い訳も思いつかない。

「三、二、一」

暗黒星雲の漆黒の闇がすべてを塗りつぶすように目の前に広がった。

**

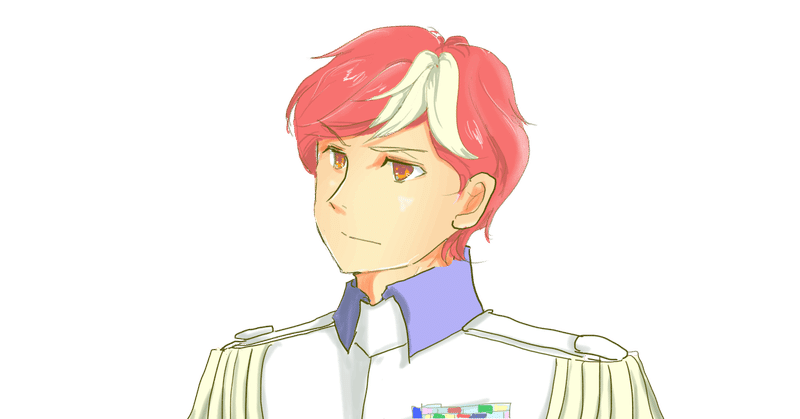

ハヤタマは美しい色が好きだった。

城の窓から見た農地は季節によって色彩が変わる。筆を持つことも覚束ないころから、デジタル絵の具で色を探し出し再現することを楽しんでいた。学校へ上がるころには、色とりどりのフチチの風景がイラスト端末の中に蓄積されていた。友だちと遊ぶより絵を描くことが好きだった。

王子は美術を学ぶ環境に恵まれていた。宮廷絵師たちに技法を習い、風景画から静物画、肖像画へとその幅を広げた。

「ハヤタマ王子は連邦中心部の美大へ留学されてはいかがでしょうか? 初等科を終えられたばかりであられますが、王子の力量でしたら飛び級入学が可能でございます」

本人はもちろん王家の家族たちもその選択肢を喜んだ。

「ハヤタマ、お前は鍬や鋤を持つより絵筆がお似合いだ」

父であるフチチ十三世は武骨な指でハヤタマの頭をなでた。

「ハヤタマ、我たちの絵を描いておくれよ。将来、有名な画家になったら価値がでるんじゃないかい」

兄と姉は笑いながらモデルになった。

「父殿、我はフチチの美しさを後世に残すため画家になりとうございます。王室離脱する身なれば、推薦入学ではなく一般入試を希望いたします」

「よい心がけだ。王妃よ、入試の日にはハヤタマに付き添ってはどうだ? たまには息抜きをかねて外へ出かけるのもよいであろう」

「殿の心遣いありがたくお受けいたします」

十二歳のハヤタマ王子がソラ系で実技試験を受けている時だった。控室で待つ王妃のもとに思いもしない伝令が入った。

アリオロン軍が通告なくフチチを侵攻。自衛団による戦況は厳しい状況である、と。

王妃はその足で銀河連邦評議会議事堂へと向かった。

「フチチへ連邦軍の派遣をお願いいたします」

評議会事務局へ要請を入れたが、反応は鈍かった。

「状況を確認中です。王妃と王子は連邦で保護いたします」

二人に与えられた宿は豪勢なホテルのスイートルームだった。辺境のフチチでは考えられないほどサービスが行き届いている。希望したものはすぐに用意された。

けれど、何よりも手にしたい情報は一向に得られなかった。家族や知人との通信回線もクローズしている。ローカルニュースも機能していない。

ハヤタマは震える指で情報ネットワークのサーチをかけ続けた。掲示板から零れ落ちる真偽不明の情報を漁る。フチチが苦戦しているのは間違いない。軍と呼べるほどの組織はないのだ。それでも父たちはレターナ地区でタロガロ軍を打ち破ったという。母と手を取りあって喜んだ。それが、最後の吉報だった。

連邦軍は動かず、フチチは占領された。

王妃は王家の人脈を使ってタロガロがなぜ不可侵の密約を破棄したのか調べた。わかったことは、アリオロン同盟が欲していたのはフチチではなく鮫ノ口暗黒星雲ということだ。これはフチチの問題ではなく、連邦全体の脅威だ。

王妃は極秘裏に連邦評議会と交渉し、連邦軍がフチチ奪還に動くことの承諾を得た。

ハヤタマがフチチへ帰還したのは一年後のことだ。緑の美しい大地は無残に焼き尽くされていた。焦げた黒い農地の至る所に、戦車や戦闘機の残骸が転がっている。

父も兄も姉も戦闘で命を落とした。反粒子爆弾の威力は圧倒的で、遺体も遺品も何も見つからなかった。合格した美大は辞退した。母殿はフチチ十四世となり、自分は王位継承権第一位になった。

フチチには何の落ち度もない。連邦とアリオロン同盟の境に位置した。ただ、それだけの理由。これは代理戦争だ。

連邦軍がフチチを奪還したとはいえ、前線であることは変わらない。連邦軍が常駐しフチチ軍は兵力を増強した。

デジタルボードの中に兄姉の肖像画が残っていた。幸せそうに微笑んでいる。ハヤタマは自分が描いた二人の笑顔を自らの手で真っ黒に塗りつぶした。

「フチチをこの暗闇から再建させます。その時にまたお会いしましょう。兄殿、姉殿、我をお守りください」

**

観艦式は閉会した。領空侵犯機の事案は招待者に知られることなくフチチ軍と連邦軍で処理を終えた。

観閲艦空母はフチチの首都惑星の宇宙空港へと着陸し、満足げな顔をした一般客が艦のタラップから地上へと降りていく。

軍民共用空港の周りには田園地帯が広がっていた。鮮やかな緑のパッチワークが地平線まで続いている。温暖な気候と人の手が作り出した芸術。前線であることが嘘のようだ。

「見事なもんですな。それに空気がうまい」

甲板に立つバルダン軍曹は感心しながらアーサーに話しかけた。

「ほんとうに美しい星です」

「トライムス! 見事であろう」

背後から大股で近づいてくる足音がした。僕は姿勢を正した。

「ハヤタマ殿下、お身体は大丈夫ですか?」

「我われは軍人よ。あれしきのこと何でもないわ」

「おみそれ致しました」

僕は軽く頭を下げた。

「あやつを捕まえたのは我だ。今回は連邦に身柄を引き渡すことにしたが、奴の情報はすべて共有せよ。トライムス、わかったな」

「仰せの通りに」

アーサーは頭を下げた。

「フチチは、大きな産業はなく経済的には下位グループだ。だが、目の前に広がるこの大地の恵みがあり、勤勉であれば食うには困らぬ。我々は焦土から再建したのだ。もう、二度と焼かれたりはせぬ。我がこの手で守る」

「連邦軍も協力させていただきます」

「そうじゃ、連邦はフチチのためにあるのだからな」

殿下の決意を聞きながら、複雑な気持ちに囚われる。連邦はフチチを守る。それは、自分たちの門番として必要としているからだ。

「今回、連邦軍に世話になった。礼を言うぞ。母殿から謝辞を伝えるよう言われたからな」

「当然のことをしたまでです」

味方の司令官を救出するのは友軍として当たり前のことだ。

「そちにはこれをやる」

手渡されたのは十センチ四方の白いプレートだった。

デジタルアートだ。

手の中のプレートが徐々に色づく。深い緑。単色ではなく微妙な濃淡がある。目の前に広がる農地の景色が手の中に再現されているようだ。それが、見る間に赤く輝き染め変えられる。炎と血の色。それは徐々に薄れて灰色に変わり、その後プレートは真っ黒になった。

漆黒の中心から、光が放たれ、鮮やかな緑が浮き上がる。プレートが眼前の自然と同化した。

十秒ほどの色の変化。ただ、それだけ。

それなのに広大なフチチの大地を前に胸が苦しくなった。この土地の歴史と、人々の思い、息遣いが色彩の中に込められている。

「我の描いたフチチじゃ。コピーはできるがこのプレートは原画指定してある。将軍家の家宝にするがよい」

「ありがとうございます」

「フチチは誰のものでもない。フチチはただそこにあるのだ」

ハヤタマ殿下の感性を通して、プレートの中に具現化されたフチチは間違いなく僕の心を揺らした。

僕は芸術に興味がある。ただの物体がなぜ感情や思考に影響を及ぼすのか、科学的な研究だけでは説明できない領域だからだ。

殿下は政とは全く異なる目で、世界と真実を見つめているに違いない。

*

アレクサンドリア号の格納庫に到着すると、押収したアリオロン戦闘機の周りに隊員たちが集まっていた。片側の噴射口はレーザー弾によって大きく破損していた。

「立派なもんだ、訓練生のコルバは大活躍ですな」

バルダン軍曹が僕に話しかけた。

「一つ間違ったら大事故でした。任務が成功して本当に良かったです」

機体を見ながら僕は頷いた。

鮫ノ口暗黒星雲の手前で、領空侵犯してきた敵機とハヤタマ殿下の機体が捕獲ケーブルで絡み合っていた。あの時、僕はコルバ訓練生にケーブルをレーザー弾で切り離すように命じた。

ところが、コルバ機から発射された弾はケーブルでなくアリオロン機の片側噴射口を直撃した。着弾の衝撃によって暗黒星雲へ向かっていた針路が変わり、二機はつながったまま連邦領内を慣性飛行し始めた。

その時には、観艦式の演目を終えた『びっくり曲芸団』がすでに現地近くに到着していた。ハミルトン隊長らがコルバと合流しハヤタマ殿下を保護。アリオロン機を捕獲した。操縦していた敵パイロットは捕虜として本艦に収容した。

想定以上の成果だった。

僕の指示通りにケーブルを切断していたら、敵機はアリオロン領へ逃走していただろう。

アレック艦長がニヤリと笑いながら僕の前に立った。

「アーサー、お疲れだった。その格好のままバルダンと一緒に尋問室へ行け」

**

「コルバ、よくやったな。ひやひやしたぞ」

初任務の興奮が冷めないままアレクサンドリア号へ帰還すると、アレック艦長が僕を出迎えてくれた。

「あ、ありがとうございます」

「正式採用してやるよ」

「え?」

「うれしくないのか」

背筋が伸びたまま身体中の筋肉が固まってしまった。正式採用はうれしい。けど、後ろめたい気持ちに襲われる。領空侵犯機への対処は自分一人の力で成し遂げたわけじゃない、レイターがいたからできたのだ。とはいえ、正直に言うわけにもいかない。秘密にすることをレイターと坊ちゃんと約束している。

「う、うれしいです」

声が上ずった。

「じゃあ、死ぬ気でがんばれ」

「ハ、ハイ!」

格納庫はいつも以上に騒がしい。係留されたアリオロン機の検査やパイロットを捕虜とする手続きやら作業が進められている。

「おい、レイター、敵機から離れろ!」

レイターが怒鳴られる声が聞こえた。いつの間にか僕の機体から降りて喧騒の中に混ざっていた。

「アリオロン機なんて初めて見るよ。すげぇ」

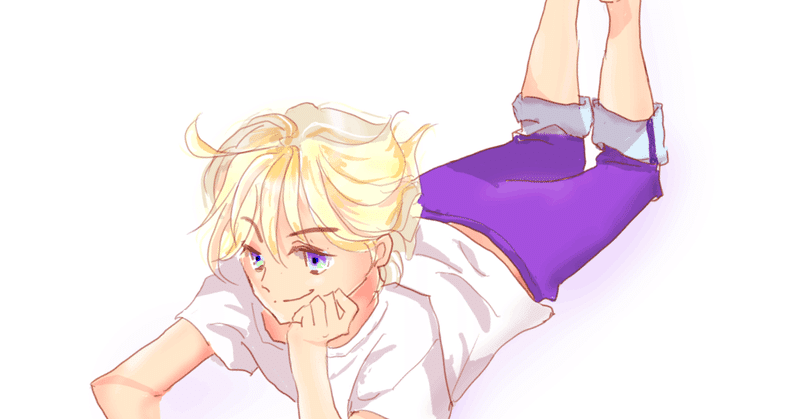

興奮した甲高い声。僕といる時よりも幼く見える。

「子どもは早く寝ろ」

ハミルトン隊長と会話する様子はまるで親子だ。

「観艦式すごかったぜ。俺も『びっくり曲芸団』に入れてくれよぉ」

「十年早いんだよ。ちゃんと勉強して大人になってから言ってこい。コルバ、お前は戦力だからしっかり働けよ」

「ハ、ハイ」

突然、名指しされた僕は飛び上がるようにして返事をした。

僕はこっそりとレイターを自室に呼んだ。気になっていたことがある。小さな声で聞いた。

「なあ、レイター。レーザー弾を撃ったのって、君?」

レイターは大きな目を丸くして僕を見た。

「はあ? 何言ってんだよ。あんたがやったじゃねぇか」

「あの時、怖くて僕は指が動かなかったんだよ。だけど、発射してて、びっくりした。しかも、僕が狙っていたケーブルじゃないところへ弾が飛んだんだ。あの時、君が後部座席へ操縦権を切り替えて撃ったんじゃないのかい?」

「バカなこと言うなよ、あんたの指が震えてずれたんだろ。そうだ機体のログを見てみろよ」

僕の机の上にある業務端末をレイターが操作した。航行ログのページをきょうの日付で検索する。細かい数字の羅列が浮かび上がる。

「ほら、ここ見てみろよ。ちゃんと前方座席から撃ってるじゃん」

レイターが指をさす点を見る。ログを読むのは結構大変だ。宇宙船お宅のレイターは随分と手慣れている。数字をじっとみて頭で変換する。確かに僕が発射スイッチを押したことを示していた。

「ほんとだ。僕がやったんだ」

「な、あんたがあの王子とやらの命を救ったんだよ。自信持てよ。あんたに感謝状が贈られるらしいぜ」

「僕が王子を救った」

口にすると奇妙な高揚感に包まれた。人の役に立つ、人に感謝される仕事。コクピットで感じた恐怖が上書きされていくように感じた。

「正式採用されるんだろ」

「レイターは情報が早いね」

「へへん」

その時、僕は大変なことに気が付いた。

「このログが残っていたら、君が搭乗していたことがばれちゃうよ。僕の採用が取り消されちゃうんじゃ」

「大丈夫さ。アーサーが書き換えてくれた」

「え?」

目を細めて確認する。レイターが後部座席に乗っていた情報がすべて消去されている。航行ログの書き換えって、簡単にできるはずないのに。すごい、さすが天才だ。

ということは、誰が撃ったか改竄することも可能だ……僕の頭にぼやっと不安が浮かんだ。その考えが固まる前にレイターが僕の肩を叩いた。

「コルバ、給料上がるんだろ。俺におごれよ」

「あ、ああ。もちろんいいよ」

「次の停留地でアイス三段積みな」

「わかった、わかった」

僕は、不安に思ったことが何だったか忘れてしまった。まあいいや。大事なことならいつか思い出すだろう。

**

観艦式に出席したままの派手な服装で、僕はバルダン軍曹と一緒に尋問室へ入った。医官のジェームズ少尉と銃を手にしたヌイ軍曹がそろって敬礼する。

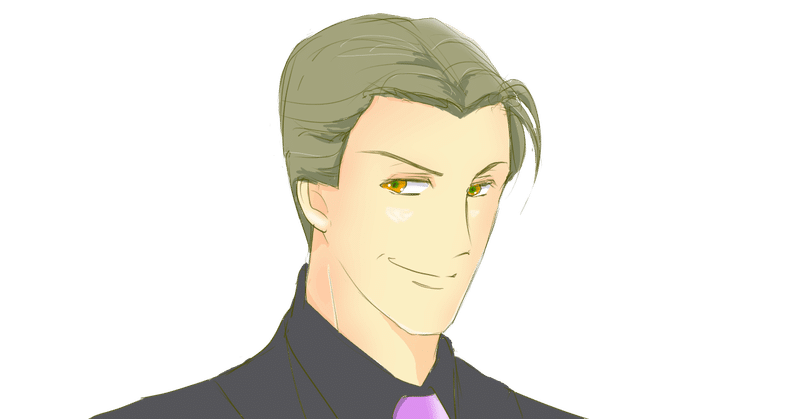

部屋の真ん中の拘束椅子に武装解除された短髪の男性が座っていた。いぶかし気な表情で僕を見つめる。十二歳の僕が礼服を着用した様子は、見ようによってはコスプレ的でもある。

「被弾の衝撃で一時的に意識を失ったようですが、現時点で健康状態に問題はありません」

ジェームズが報告した。敵のアリオロン人は純正地球人と同じ人種だ。

アリオロン軍歴データベースから呼び出した手元の資料では三十二歳とある。経験豊かな中堅士官か。

尋問の手順はすべて頭に入っている。士官学校の実習での成績は良かった。だが、僕は気が重かった。

「アリオロン宇宙軍のグリロット・サルダ中尉ですね」

アリオロン語で話しかける。

「……」

返事はない。僕の発音がよくないのだろうか。

この艦でアリオロン語が話せるのはヌイ軍曹と僕だけだ。僕はアリオロン語の辞書をすべて覚えている。難解な書面でも読み書きはできる。話を聞き取ることもできる。だが、発音やイントネーションは完璧ではない。

自動翻訳機を使えばことは足りるが、誠意を持って相手の母国語で話しかける。

「私は、アーサー・トライムス少尉です」

中尉の表情をうかがう。瞳孔に動きがある。僕の名前と勲章を下げた礼服を見て、連邦軍次期将軍であることを認識したようだ。

「グリロット中尉。あなたは、連邦軍の捕虜となりました。領空侵犯の罪に問われています。これから質問をしますが、あなたには黙秘権があります」

彼は値踏みするような目で僕を見つめた。

「あなたは、鮫ノ口暗黒星雲を超えて、連邦領内に侵入しました。この事実を認めますか?」

情報漏洩対策でこの部屋は外の音が遮断されている。だが、無音ではない。普段なら気にも留めない空調のファンの音がカサカサと音を立てていた。沈黙が続く。ゆっくりと待つ。黙秘権を選択すべきか、彼は熟慮している。

アレック艦長は僕に礼服のまま尋問せよと命じた。興味を誘引し話をしてみたいと思わさせるためだ。

彼はゆっくりと口を開いた。

「認めます」

これまでも修羅場を潜り抜けてきたことを思わせる、落ち着いた声。彼が反応してくれたことに安堵する。

「鮫ノ口暗黒星雲を超えて、なぜ連邦領内にいたのか、目的を教えてください」

「観艦式の偵察です」

予想していた通りの回答だ。これは、表向きの理由だ。

「あなたはどんな情報を得ましたか?」

「……黙秘権を行使します」

有能な軍人だということは航行ログを見ただけでわかった。ハヤタマ殿下にわざと捕まりそのまま連れ去ろうとしたのだ。

鮫ノ口を通って領空侵犯した後にフチチ機が到着するまでのタイミングを計っていたのだろう。こちらとしては、なぜ今それを調査するのか、その理由が知りたい。暗黒星雲と何らかの関係があるはずだ。明日以降も尋問を続ける必要がある。

「あなたの身柄はソラ系の収容所に移送され、人権委員会の判断を待つことになります。ほかに聞きたいことはありますか?」

「いいえ」

「お伝えになりたいことがあれば、こちらのボタンを押してください。自動翻訳機で話ができます」

敵兵だが、彼に対して憎しみも怒りもない。武人としての沈着冷静な態度に尊敬の念さえ浮かぶ。ハヤタマ殿下だったらどう感じるのだろうか。家族を殺した敵を前にしたら。

*

疲れた。尋問報告書の作成はヌイ軍曹に任せることにした。

自室に戻るとレイターが二段ベッドの上で寝ていた。こいつも今日は疲れただろうな。

礼服を脱ぐと身体が軽くなった。腰に下げたポーチの中にハヤタマ殿下から頂戴したデジタルアートが入っていた。

机の上に飾る。美しい色の変化にあらためて見入ってしまった。

「フチチか? きれいじゃん。それ、値が張りそうだな」

ベッドの上の段から声がした。

レイターの視線の先に殿下が描いたデジタルアートがあった。

「お前、芸術がわかるのか?」

「まったく興味ねぇし、絵なんて全然好きじゃねぇよ。けど、そいつは高く売れそうだ。競売にかけたら最低でも五千万リルってとこだろ。描いた奴が有名人なら、さらに跳ね上がるぞ」

意外なことにレイターの見立てはかなりいい線を言っている。

「オークションに詳しいのか?」

レイターは眉をひそめた。

「まぁ、俺が知ってるのは盗品の闇市場だけどな。ダグは絵画やら宝石やら美術品を買っては、贋作いっぱい作らせてたんだ。宇宙船のプラモ作るために工房へよくついてったんだけどさ、毎回どっちが本物かってクイズ出されて、当たらねぇと工作機械を使わせてくれねぇのさ。嫌がらせだよ。はずすとダグが帰るまで絵でも見てるしかねぇから退屈で、ほんと必死で答えたぜ」

幼いころから本物を見て育つと目利きになるという。ダグ・グレゴリーとしてはレイターを裏社会の後継者とするための教育だったのだろう。

ハヤタマ殿下の芸術性は思わぬところで裏付けられたようだ。盗品市場で五千万リルか。こいつなら勝手に売りかねない。

「念のために言っておくが、盗むなよ」

「あんた、俺のことわかってねぇな。それ、原画指定されてんだろ。普通の流通には乗せられねぇよ。盗んだところでダグがいる闇市場に近づけねぇんだ。売れねぇものなんて盗まねぇよ」

「売れるものも盗むんじゃない! この艦から追い出すぞ」

*

業務端末を開く。

コルバ機の航行ログを見て思わず苦笑した。レイターの奴、証拠隠滅の仕事が早すぎる。アリオロン機の噴射口へ向けてレーザー弾を撃ったのはコルバではなく後部座席のレイターに違いない。ログで確認したかったのだが、すでにきれいに改ざんされた後だった。

女王のフチチ十四世から謝意の私信が届いていた。

『愚息のハヤタマを救出いただきありがとうございました。連邦軍にはご尽力いただき、母としてはお詫びと感謝を申し上げるしかございません』

僕は想像する。もし、あのままハヤタマ殿下が鮫ノ口暗黒星雲の向こうへ連れ去られ、敵の捕虜となったら女王はどうされただろうか。おそらくは人質をめぐる交渉で彼女は一切妥協されないのだろう。たとえ息子が殺されてもフチチを守る。民の命を預かる統治者としてはその覚悟があり、非情な母の判断をハヤタマ殿下も受け入れるに違いない。

僕が捕虜となっても同じだ。父上は僕が殺されても連邦軍を守る。それが正しいかどうかではない。それが、与えられた役割なのだ。

窓の外に無管轄宙域の鮫ノ口暗黒星雲が見えた。

グリロット中尉が領空侵犯した真の目的が知りたい。アリオロン軍はおそらく連邦軍の研究所と同じことを考えている。

暗黒星雲を利用した亜空間破壊兵器の開発。

まだ理論の段階だが、これが完成したら銀河は崩壊の危機に立つ。

連邦内において亜空間破壊兵器の開発は秘密裡に行われている。知っているのは統治院と連邦軍の一部だけだ。

軍の研究所長が将軍家に直訴に来た。

「士官学校を卒業後、ご子息をぜひ、研究所に配属させていただきたい。アーサー殿下なら亜空間破壊兵器を完成させられます」

所長は僕の能力を欲しがっていた。僕も研究職に興味があった。

だが、父上は僕の身柄をアレック艦長に預けた。人類の手に余る兵器製造に高知能民族インタレスの知性を関わらせるのは危険だと。

とはいえ、アリオロンが先に亜空間破壊兵器を開発し手にした場合、連邦も同じ物を持たざるを得ない。抑止力だ。

インタレス人の末裔である僕と妹のフローラが研究所に呼ばれる日は遠くないかもしれない。

この破壊兵器について自宅にいたころフローラと議論をした。人類の持つ技術で実現可能かどうか。

「自らが滅んでもよければ可能でしょうね」

静かに語る妹と僕は同意見だった。

星間物質をエネルギーとして亜空間に引き込み、人為的に時空震を引き起こして空間ごと消滅させる。星系外航行用の亜空間フライトの技術を応用すれば時空震を引き起こすことは理論的に可能だ。だが、制御ができない。時空の裂け目が拡大し続ければ、敵だけでなく自らの存在も消える。

「いずれにせよ破壊兵器を実現させる鍵は暗黒星雲だ」

「お兄さまのおっしゃる通りですわ。エネルギー源となる星間物質は高密度でなければなりません。それが暗黒星雲には普通に存在していますもの」

*

ハヤタマ殿下から頂いたデジタルアートを見つめる。

アリオロンとの境界に位置する鮫ノ口暗黒星雲は今後さらに重要度を増すことになるだろう。フチチ十四世は暗黒星雲における敵の動きについて連邦とは別ルートで情報を持っている。機密を共有して検討する時期が来たのだ。父上に相談して進めなくては。

鮮やかな緑のモチーフが僕の意識の奥に語り掛ける。ここにフチチが存在していると。

僕は女王に宛てて返信を書いた。統治者の器について、彼女から直接尋ねられた時には、はぐらかすことしかできなかった。けれど、今は伝えたいという衝動に突き動かされている。

『ハヤタマ殿下からご自身でお描きになったという素晴らしき絵画をいただきました。御礼申し上げます。殿下は芸術の才能に恵まれ、美意識という指標をお持ちです。さらに、あるべき姿を読み取る力と人々の心の深いところを動かす才を備えておられます。実務に長けた者が殿下を支えれば、動乱の世でも賢君として治めることができますことでしょう。殿下には貴台のこれからの治世を見て学ぶ時間がございます。案ずることはございません。私も父の背中を見て精進して参ります。今後とも連邦軍はフチチとともに歩んで参ります。ご協力の程よろしくお願いいたします』

ハヤタマ殿下のために、震えながら直訴をした少年の姿が浮かぶ。そして考える。純粋に僕のために動いてくれる人間というのは、果たしているだろうか。

*

捕虜としたアリオロン宇宙軍のグリロット中尉の身柄と敵機を中継基地へ運ぶため、アレクサンドリア号は前線を離れることになった。

グリロット中尉の経歴をあらためて見る。工学系の大学を卒業後、入隊。最初の配属はアリオロン軍の研究所だ。その彼がなぜ、暗黒星雲にいたのか。彼の機体が積んでいるデータが入手できれば、アリオロンの技術動向が解析ができるはずだ。

フチチはもう肉眼では見えない。

すべてを飲み込むような鮫ノ口暗黒星雲だけが、漆黒の闇の中に浮かび上がっていた。 (おしまい)

「創作大賞2023」に参加しています↓ 応援よろしくお願いします!

裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら

ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」