【ヨルダン川西岸地区】

皆様こんにちは。

今回は前回の続きとして【ヨルダン川西岸地区】を綴っていきます。

前回の投稿で西岸地区・ガザ地区における人口や面積といった概要には触れましたので、それらの内容を掘り下げていきます。

前回の投稿はこちらからお願い致します。

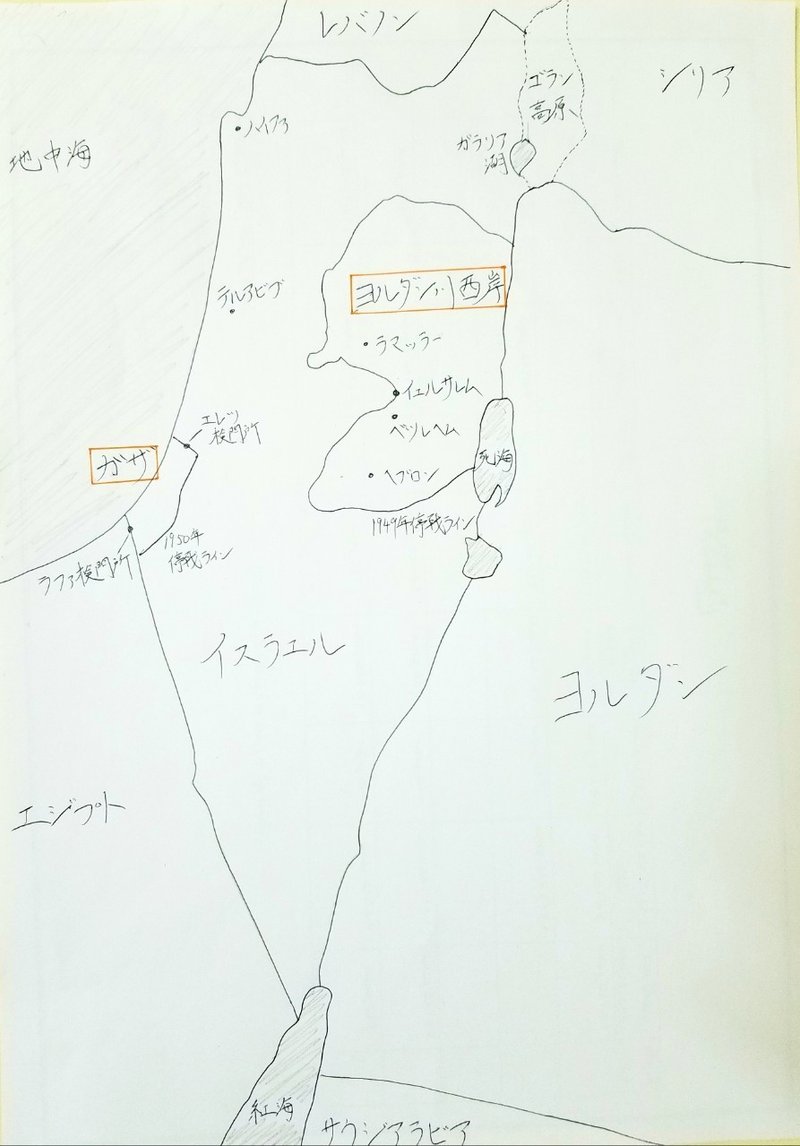

また、僭越ながらイスラエル・パレスチナとその周辺国の地図を描きましたのでこれと併せて読んで頂けたら幸いです。

【ヨルダン川西岸地区】

1993年にイスラエルのラビン首相とPLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長の間で交わされたオスロ合意に基づき、翌年、ヨルダン川西岸地区はガザ地区と共に「パレスチナ自治区」になりました。

しかし、ヨルダン川西岸地区は面積の60%以上がイスラエルの軍事支配下に置かれています。同地区では、域内のごく狭い地域をパレスチナ人が自治しており、共同管理地域では警察権をイスラエル、民政権をパレスチナがそれぞれ持っていますが、実質的にどちらもイスラエルが権限を握っているのが現状です。

それぞれの地域間を移動するにはイスラエルが管理する検問を通らなければなりませんが、そこは常に開いているわけではなく、また開いていても簡単に通過できるとは限りません。言いがかりをつけられ、嫌がらせのような形で許可されないことがしばしばあるといいます。

2002年以降、「テロを防ぐため」「イスラエル側の安全を確保するため」という名目で同地区には巨大な隔離壁が建設されました。隔離壁は西岸とイスラエルの境界である「1949年の停戦ライン」を超えてイスラエル人専用の道路や入植地とつながり、パレスチナ自治区を飛び地状態にしています。

その結果、村が壁によって隔てられ、学校や職場、病院、自分の畑などに行くための道路が閉ざされて検問所で足止めされるというような事態が起きています。

国際司法裁判所は、この隔離壁がパレスチナの自治を阻害し、生活圏を分断するものであり国際法違反と裁定を下したにも関わらず壁の建設は続行されました。

入植地の建設や拡大のために、農地の破壊や土地の没収が頻繁に起こっています。農村部ではイスラエル軍による村への侵攻、夜間外出禁止令が出されるなど、住人は日常的に不安や恐怖に支配されています。

ラマッラーやベツレヘムといったパレスチナの都市もイスラエルの管理下に置かれており、ヘブロン市では中心地に入植地があるため生活ができない市民が増えているといいます。

以下、パレスチナの地政学的変遷です。

(出典:http://cybersilva.wordpress.com/2008/12/30/basta/ より引用)

【イェルサレム】

お気付きになられた方もいるかもしれませんが、トップの写真はイェルサレムにあるイスラム教の聖地「岩のドーム」の絵画です。これは難民キャンプに住むパレスチナ人の友人宅へお邪魔した際、壁に掛けられていたものです。

パレスチナ問題を宗教問題と考える人もいますが、現実的には一つの土地・聖地を巡る対立であるといえます。

この地域の中心都市であるイェルサレムは古代から神聖な場所として、多くの民族がその支配を争ってきました。イェルサレムは3つの宗教の聖地がそれぞれまたがって存在しているためです。イスラム教は岩のドーム、ユダヤ教は嘆きの壁、キリスト教は聖墳墓教会といったようにそれぞれにとっての聖地があるため、国連は1947年の「パレスチナ分割会議」でもイェルサレムを「国際管理都市」としましたが、実際には1948~67年まではヨルダン、1967年以降はイスラエルに占領され、イスラエルは1971年にイェルサレムを併合しました。

そして2017年12月6日、米国大統領ドナルド・トランプはイェルサレムをイスラエルの首都であると発表しました。国際社会はイェルサレムに対する主権をイスラエルに認めておらず、これまですべての国が大使館をテルアビブに置いてきました。イスラエルはこの発表を歓迎しましたが、国際社会からは大きな非難の声が挙がりました。

更に、イスラエル建国70年にあたる2018年5月14日には在イスラエル米国大使館を地中海岸の商都テルアビブからイェルサレムへと移すことを表明しました。東イェルサレムを将来的な独立国家の首都と位置づけているパレスチナは、これを受けて東イェルサレムやガザなど、各地で激しい抗議デモが勃発し、イスラエル紙ハアレツによるとイスラエル軍の発砲などでガザでは58名の死者が出たといいます。

一つの政治決断によって1日でこれだけの死者を生み出したというわけです。

次回は【ガザ地区】について掘り下げていきます。

よろしければサポートお願い致します。今後記事を書くにあたっての活動費(書籍)とさせていただきます。