読書の仕方

ボクなりの「読書の仕方」を整理します。この考え方は、内田義彦「読書と社会科学」から学びました。

1、情報としての読書

著名人などの書籍、とりわけエッセイ集は情報として読まれている。かつては「蒼い時」「安全地帯」「なんとなくクリスタル」などが大ヒットをした。さて、作者は。ボクは覚えてます。

これらの作品は、近代文学や現代小説を継承した物でない。文字を使って、知りたい情報を得るため本を読んだわけだ。簡単に言えば、情報を知りたかったということだ。さらに、仲間と共有するために本を読んだ。

こうした読書の仕方もあり、大半がそうであろう。つまり、結果を求めるために、その過程として読む。だから、作者の意図する描写や語り口は重視していない傾向にある。

「蒼い時」山口百恵

「安全地帯」木村拓哉

「なんとなくクリスタル」田中康夫

※その頃の流行小説

もうすでに、エンタメ要素が強い。今残るは、二人の村上、吉本ばなな、山田詠美さんなど。

2、古典としての読書

情報としての読書では、その伝わる内容が大事であった。もちろん、読書では内容が伝わることは大切だ。しかし、伝える方法としての論法を持った作家がいた。ボクは、彼らの作品を古典とし読んだ。武道やスポーツ、あるいは将棋や囲碁も一流の方には型がある。これこれ。作家にも型がある。

極端に言えば、「LOW」という英単語がある。法学者は「法律」と考える。自然科学者は、繰り返される「習慣」などと捉えられる。また、音楽家などは、別個なことと捉えるはずだ。

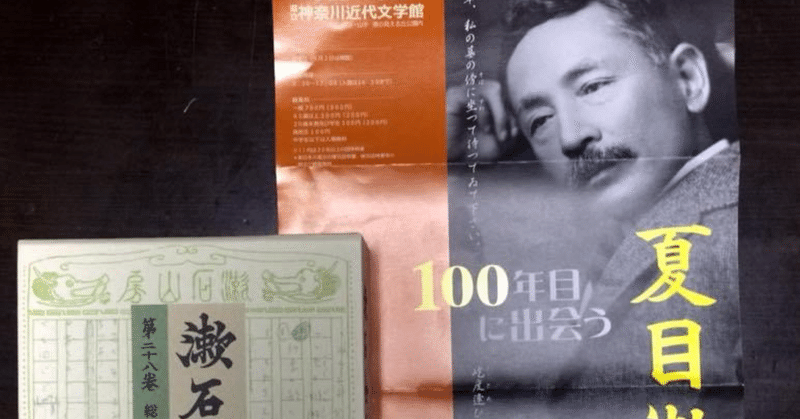

ボクが言いたいのは、本を古典として読む場合にその型を視座にすべきと。そうでなければ、漱石や鴎外などを読む必要はない。当然、情報は古い。ボクはさらに、志賀直哉と島崎藤村へ進めた。そして、幸田露伴や九鬼周造も読んだ。いずれも、型がある。型があるからこそ、今でも古典として崇めたてつまれているわけだ。

また、型を持つ古典文学者が書く短編やエッセイは見事だ。長編は人生を語る。短編は人生を問いかける。この二つの公式はうなづける。

(ボクの文学観はこのレベル😅)

ボクは情報の読書よりも、読書は古典として読むタイプだ。意外や、型を持つ現代作家も好んで読む。その話は、いずれとする。

かわせみ💎

参照

内田義彦「読書と社会科学」岩波新書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?