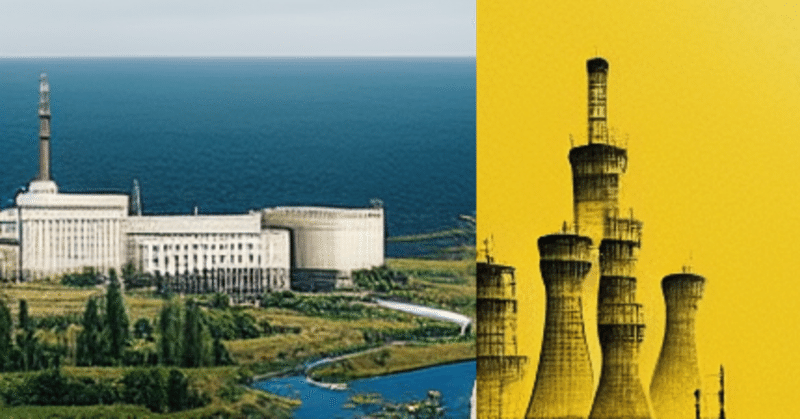

ロシアのウクライナ侵攻の地経学的側面:岸田政権の優先課題は改憲でなく原発再稼働だ

はじめに

皆さんお久しぶりです、へどれぃ改めM. M.と申します。2022年2月24日にプーチンがウクライナ東部での「特別な軍事作戦」の実施を発表し、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、早くも5カ月が経過しようとしています。国際秩序の根幹を揺るがす出来事となったこの戦争については、一人の国際政治学を専攻する学生として、ときにその凄惨さにメンタルをやられながらそれでも粘り強く情報を収集してきました。私は主に、現在専門としている地経学、エコノミック・ステイトクラフトの観点からロシアのウクライナ侵略がもたらした地経学的影響について情報収集をしてきましたが、5カ月という長い時間の中でようやく全体像(の輪郭)を捉えることが出来たように思われるので、みなさんへの情報共有のために、そして私自身の後学のために分析を共有しようと思い筆を執りました。この論考は

ロシアのウクライナ侵略に対する自由民主主義諸国の地経学的戦略

ロシアによる対地経学的戦略

日本の政策課題:何が優先されるべきか?

の3点について概観した後、岸田政権が優先すべき課題は憲法改正ではなく原子力発電所の「再稼働」であると結論付けます(ちなみに、恐らく情報を見る限りでは、7月14日の岸田首相の発表は最大9基の「稼働」による安定供給の確保であって現在停止中の原発の「再稼働」ではありません。9基の「稼働」は現在西日本で「稼働」が認められている原子力発電所で事足ります)。皆さんが今回の戦争について、そして地経学についてより理解を深めていただければ幸いです。また、国際政治学を学んでいる学生が国内政治について政策提言を行うという構成を取っている関係上、批判の余地があちこち存在することを自負しています。是非最後までご覧になって沢山コメントを頂けますと幸いです。

まず、議論を始める前に地経学(geoeconomics)という概念に関して、簡単に説明を行いたいと思います。地経学という言葉自体はジャック・R・ボードヴィルなどの経済学者が1960年代には用いていたと言われていますが(詳しくはCowen and Smith (2009)を参照)、現在多くの国際政治学者が用いている意味での地経学という概念は、エドワード・ルトワックによって1990年に創出されました。The National Interest誌における彼の主張は「商業の方法が、軍事的方法に取って代わりつつある。火力の代わりに使い捨ての資本が、軍事技術の進歩の代わりに民間の革新が、駐屯地や基地の代わりに市場への浸透が、軍事的方法に取って代わりつつある」というものでした。そして、「紛争の論理と商業の手法の混在を表す言葉」として地経学という概念を提唱したのです。

彼の立論は、冷戦終結後に広がった、経済的相互依存の深化に伴い軍事力行使の有効性は低下し紛争は世界中で抑制されるという楽観論に対するアンチテーゼの文脈の中にありました。それゆえ、当時地経学という概念は国際政治学者によって真面目に検討されておらず、むしろIRコンストラクティヴィズムの流れを継いだ批判地政学(critical geopolitics)の論者によって、「冷戦時代の軍国主義を支え、正当化してきた」IRリアリズムの前提を「そのまま延長している」(Ó Tuathail (1998))といった評価をされることの方が多い概念でした。

しかし2010年代に入り、ロシアのクリミア戦争に際した経済的強制や中国のレアアース規制など、新興国が経済的目標ではなくそれ以上の戦略目標を達成するために経済的手段を行使するようになると、地経学という概念が国際政治学者の間でも浸透し始め、2010年代後半にはBlackwill and Harris (2016), Vihma (2018), Scholvin and Wigell (2018)などの論者によって分析枠組みとしての定義・概念化・研究の方向性の提示などが行われるようになりました。また、米国がHuawei排除や対中関税などの地経学的手段を積極的に採用するようになると、Kim (2019)などにより概念の妥当性に関する学術論争だけではなく、手法の有効性に関する政策論争として地経学に関する議論が進められるようにもなりました。かくして地経学という概念は、単なるルトワックの逆張りから国際政治学上の分析枠組みの一つ、そして対外政策のキーコンセプトの一つとしての地位を確立しました。

以下、本稿では地経学を「国家による戦略目標を達成するための経済的手段の使用」と定義します。これは2010年代後半に国際政治学者ら(批判地政学の論者を含まない)が行った地経学に関する様々な定義に共通する要素を簡略化して詰め込んだものであり、したがって過去の先行研究との整合性が取れていることを明記しておきたいと思います。なお、「経済的手段」という点に関しては非常に曖昧なケースも存在しますが(例えばA国による海上封鎖を通じたB国の通商の停止など)、本稿ではこうした曖昧なケースもまた地経学に含める形で議論を行うことを留意して下さい。

1.ロシアのウクライナ侵攻に対する自由民主主義諸国の地経学的戦略

地経学の最も最も顕著で分かりやすい例は、経済制裁であるといってよいでしょう。経済制裁とは一般に、ある国家が対象国に対して、対象国内の銀行との取引制限や物資の禁輸措置などの経済的手段を実行することで、戦略目標を達成しようとする行為のことを指します。実行される経済的手段については一般の方でもある程度想像がつくかと思われますが、達成しようとする戦略目標についてはそもそも制裁ごとに異なりますし(たとえば国連の集団安全保障の一つとして行われる経済制裁は国際的なルールを侵害した対象国にそのルールを履行させることを目的として行われますが、中国の対日レアアース制裁は日本政府が拿捕した船員を開放することを戦略目標としていました)、ときにはその戦略目標自体が時期によって変化したりするので、これをつぶさに追っていないと経済制裁や地経学の専門家でもなかなかうまく説明が出来ません。

これが、経済制裁という地経学的手段が誤解を生みやすい大きな理由の一つとなっています。たとえば経済制裁Aについて、人間Xがレジームチェンジが目標だと解釈する一方人間Yが行動変容が目標だと解釈しているとき、制裁の有効性に対する評価は不可避的に異なってしまい、結果的に「あいつは分かってない」「いやお前こそ誤解している」といった無益な言い争いが発生することになるわけです。こうした非生産的な議論を避けるために①経済制裁の戦略目標は何か②実際にどんな制裁が行われているのかを説明しなければなりません。②については1-1~1-4以降で非常に簡潔に説明するとして、ここでは①について少し長めに説明します。

ロシアによるウクライナ侵攻への対応として自由民主主義国が現在行っている経済制裁の戦略目標は何か。これについては、現在多くの専門家が「継戦能力の喪失が戦略目標である」という見解で一致しているように思われます。戦略国際問題研究所(CSIS)のGeraldo DiPippo研究員は、「ロシア制裁は「抑止」「不安定化」「劣化」という3つの目標に沿って進められてきた」と説明し、経済制裁を示唆することでロシアのウクライナへの侵攻を抑止したり、金融システムを不安定化させることでロシア国民の政治的反発を招かせようとする試みはいずれも失敗に終わっているものの、「制裁のシナリオは、ロシアの軍事作戦を維持する能力を、おそらく長期にわたって劣化させる方向にシフトして」おり、これによって「ロシアは輸入部品の不足から戦車の生産に苦労している」と分析しています。地経学研究所(IOG)の鈴木一人所長も同様に「経済制裁により外貨の獲得や半導体の調達が難しくなることで、戦争を続けることを難しくさせることが目的である」との分析を示しています。

「今回の経済制裁の戦略目標がロシアの継戦能力の喪失である」ことの持つインプリケーションは非常に大きなものです。まず、短期的にはロシアが継戦能力を完全に喪失することはないので、その有効性を評価する際にも長期的な視野が必要となります。ロシアが継戦能力を喪失することなくウクライナ全土を実効支配すれば制裁は失敗と評価されるでしょう。このことは同時に、西側諸国は制裁を有効たらしめるためにも戦争が長期化するためのあらゆる措置を取ることが求められることを意味しています。さらに、たとえ継戦能力を喪失し国家財政が破綻しても、プーチンが戦争の継続する姿勢を固持し講和が成立しなければ、経済制裁が成功したとは評価されないでしょう。いわば、今回の制裁の評価には「歴史的な視座」が求められるわけです。以上より本稿は、自由民主主義諸国の地経学的戦略の有効性については「現時点では評価できない」という立場のもと議論を進めていきます。

ちなみに、Counterfactualな議論にはなりますが、もしウクライナがロシアの侵略に対し抗戦の姿勢を見せず当初の西側の情報機関の予測通りキエフが3日で陥落していた場合、経済制裁はほとんど効果がなかったことになります。この点、ゼレンスキーの徹底抗戦の決断が経済制裁を有効たらしめていると評価してもいいかもしれません。今回の経験は、たとえば将来の中国の台湾侵攻シナリオなどを考える際にも重要な戦略上の教訓となる可能性を秘めています。

1-1. 対ロ経済制裁①金融制裁

戦略目標と有効性に関する説明を終えたので、ここからは現在行われている制裁についてトピックごとに説明していきます。今回の経済制裁の鍵を握るのは、まず何といっても外貨調達を阻止するために行われる金融制裁でしょう。今回大きな影響を与えている金融制裁は大きく分けて①ロシア中央銀行の外貨準備の凍結②SWIFTからのロシア排除③米国のOFAC規制の3つとなります(ロシアの政策当事者やオルガルヒへの個人制裁の影響は限定的なのでここでは考慮しません)。ロシア中央銀行の外貨準備の凍結は非常に単純な話で、文字通りロシア中銀が外国で保有する資産を利用できなくさせるというものです。これまでにロシア財務省の発表では3000億ドル、英外相の発表では3500億ドル以上の資産が凍結されており、これはロシアの外貨準備高のおよそ6割にあたるとされています。

いわゆるSWIFT制裁は、銀行間の金融メッセージングを担う国際銀行間通信協会(SWIFT)という国際決済システムから特定の銀行を排除し、決済の利便性を低下させ輸出入を滞らせる措置のことを指します。3月時点でロシアの金融システムの8割に相当する主要銀行7行が排除され、6月には最大手のズベルバンクの排除も決定されました。決済そのものを停止することができるわけではありませんが、SWIFTは金融機関のネットワークとして事実上独占的なサービス提供者になっているがゆえに、外貨調達を相当程度困難にする効果を持っています。

OFAC規制とは、米国の安全保障を脅かすこと等を理由にOFACにより規制対象として指定された個人・団体(および財産)をSDN(特別指定国民)リストに掲載し、同リスト掲載者と米国人(=米国市民、米国永住者、米国の法律に基づく、もしくは司法権がおよぶ域内に存在する法人(外国支所も含む)、もしくは米国内に存在するあらゆる個人)の間の事実上すべての取引を停止します。また非米国人であっても米国接点を持つ取引(米ドル建取引や米国金融機関(在米支店等の米国所在の金融機関・米国に本店を置く金融機関の米国外拠点を含む)、米国法人(米国外の米国籍の法人を含む)、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与する取引)はこのOFAC規制の域外適用を受ける可能性があります。国際的に活動する法人・個人のほとんどは米国法人を有しているので、企業活動への影響は限りなく広い範囲に及びます。なお、SDNリストに載っていない企業でもSDNリストに載っている企業が50%以上の持分を保有する場合は制裁対象になります。

一方、まだ行使されていないにも関わらず抑止力となっている金融制裁もOFAC規制に関係しています。それが、たとえ非米国人が米国接点を有しない取引を行った場合においても、SDNリスト掲載者に対する重要な支援等を行ったとして当該取引に関与した者をSDNリストに掲載したり米国市場へのアクセスを禁止したりする、いわゆる二次制裁です。この二次制裁の恐怖が常に存在する以上、米国法人を有さない中国や日本の民間セクターの間でもSDN指定されたロシアの銀行・企業との取引は大幅に抑止される結果となります。二次制裁は、経済的レバレッジとして活用できるだけの魅力的なマーケットという、Blackwill and Harris (2016)が言うところの地経学的特質(geoeconomic endowment)を有する米国にのみ許された特権的な制裁といえます。

1-2. 対ロ経済制裁②特定物資の禁輸措置

金融制裁に比べると、禁輸措置は遥かに説明しやすいです。今回大きな影響を与えている禁輸措置は大きく分けると①ハイテク品の輸出の禁止②化石燃料の輸入の禁止・制限の2つになります。外貨調達を制限する後者ばかりが注目されがちですが、継戦能力を喪失させるという戦略目標にとっては、ロシアに戦争に必要な武器や技術を作らせない前者が意外に重要です。ハイテク品の輸出規制に関しては4月9日時点で37カ国が加盟しており、6月には台湾がPlayStation2のCPUより低性能な半導体のみ輸出可能にする半導体輸出制限を発表しています。

化石燃料の輸入禁止・輸入制限については、国ごとに、かつ①石炭②石油③LNGでそれぞれ様相が異なります。アメリカの禁輸措置は明確です。石炭・石油・LNGの輸入禁止です。ここまでシンプルかつ強力な措置が出せるのもアメリカの持つ化石燃料の国内生産能力ゆえであると言えそうですが、後に述べるように米国もこの禁輸措置で無傷ではいられません。EU各国の措置は石炭・石油とLNGで分かれます。石炭については4月に、石油については5月に輸入禁止で合意しています。LNGについては3月段階で年内に輸入を3分の1にまで削減することが提案されましたが、これも後に述べるようにそう簡単な目標ではありません。日本も入っているG7の枠組みでは石炭については4月に、石油については5月に輸入の段階的廃止で合意しています。6月のG7サミットでは石油の輸入量とロシア産石油の輸入価格に上限を設けました。しかし、LNGについては5月のエネルギー相会合で「脱ロシア」をめぐってLNG供給増加が重要な役割を果たすとされるのみで、具体的な増加策は詰められていません。

1-3. 「脱ロシア化」の弊害

地経学的手段、とりわけかつての依存先から自らを切り離す輸入禁止措置は必ず「返り血」を浴びることになります。国内需要をカバーし経済の停滞を避けるために各国は様々な手段を取っています。米国はOPEC諸国内で石油増産の余力が最も奥残っているサウジアラビアにバイデン自らが訪問していますし、ロシアの石油輸出先の6割を占めていたEUも石炭利用の拡大や米国、そしてアフリカ諸国からの増産に頼る形でエネルギーの代替供給先を探っています。さらにEUはFit for 55という非常に高度な温室効果ガス削減目標を2021年の段階で掲げており脱炭素への対応にも追われています。こうした中、タクソノミーというグリーンな産業を認定し投資を促進するためのEUの独自基準の中に天然ガスと原子力発電を含めるという法案が承認されたものの、非原発国のオーストリアなどが反対しておりEU内でも分断を招いています。日本の石炭・石油・LNGに関するロシアへの依存度はそれぞれ11%・4%・9%となっています。石炭は代替供給先が比較的多く、石油の依存度は欧州に比べ高くないものの(欧州の中でも依存度にばらつきがある点は留意する必要がある)、LNGについては代替供給先も少なく高い依存度となっているため、大きな地経学リスクを抱えることになります。この点については日本の取り組みも含めて第三節で詳しく説明します。

こうした化石燃料の供給争奪戦によって、石炭、原油、LNGの価格は軒並み高騰しています。この価格高騰によってこうした化石燃料を原材料とする産業、たとえば鉄鋼や石油化学メーカーのコスト増は避けられません。さらに穀物の生産・輸入コストや、その穀物を肥料とする家畜の生産コストが増加するなど、一次産品価格にも様々な悪影響を及ぼします。簡単に言うとインフレが避けられないものとなり、これが国内政治の不安定化を招きます(いわゆる「制裁疲れ」です)。アメリカでは特にこれが顕著で、5月の世論調査の段階でバイデンの支持率は過去最低になり、6月の大学世論調査では60%以上がインフレが危機的状況にあると回答しています。また、これまで再生可能エネルギーの拡大を推進してきた「西側諸国」が化石燃料を積極的に使用することは、環境問題に大きな悪影響を及ぼすことになります。このように、ロシアのウクライナ侵攻が与える悪影響はあらゆる意味で自由民主主義諸国を「戦争当事者」にしているという言い方が出来ると思います。

2. ロシアによる対地経学的戦略

第一節では、継戦能力の喪失という戦略目標を達成できるかどうかは未知数であるとしつつも、肯定的な判断材料の一部として自由民主主義諸国の地経学的戦略についてまとめました。当然、肯定的な判断材料だけでなく否定的な判断材料にも向き合わなければバランスの取れた分析とは言えません。地経学的手段を行使された対象国の側も、代替国との経済関係を強化し地経学的手段の及ぼす影響を減らしたり、逆に保有する経済的レバレッジを使って報復措置を取る可能性があります。この節では、ロシアによるこうした対地経学的戦略についてまとめたのち、そのロシアに対抗する形でウクライナがどう動いているかについて説明したいと思います。

2-1. 代替国との経済関係の強化

他国による禁輸や取引制限などの地経学的手段の行使の影響を減らすもっとも効果的な方法は、それらの措置が与える損失を補うことができる代替国を見つけて経済関係を強化することにあります。今仮に国家X・Y・Zしか存在しない世界を想定してみましょう。取引費用や価格変動などの諸要素を無視すれば、Xの物資AがYから輸入されなくなった場合は、輸入されなくなった分をZに輸出すれば損失を補填することが出来ます。このことは同時に、Xの経済関係の切り離しの規模が大きくZだけでは賄えない場合はYに損失が発生し、XのAの需要量が大きければ大きいほど、ZのAの需要量が小さければ小さいほど、Yの損失は大きくなるということを意味しています。同様に、Xの物資BがYに輸出されなくなった場合、輸出されなくなった分をZから輸入すれば損失をカバー出来ますが、経済関係切り離し前のXのYに対するBの供給量が大きければ大きいほど、そしてZのYに輸出可能なBの供給量が小さければ小さいほど損失は大きくなります。では次に、XがY及びZに提供していた国際決済システムαをYに対して停止した場合はどうでしょうか。この場合も同じでYもしくはZがαと同程度の利用可能性がある国際決済システムを有しているのであれば、Y・Z国の損失(=取引費用の増加)を補填することが出来るでしょう。逆にYもしくはZ国がα以外の決済手段を全く有していない場合、一から国際決済システムを構築することになるため取引費用は膨大になります。ここまで説明すれば、ロシアが行っている代替国との経済関係の強化がどのようなもので、どの部分は補填出来てどの部分は補填できないのかを大まかに想像出来るのではないでしょうか。

まず、禁輸措置に対するロシアの対応について説明します。自由民主主義諸国が推進している化石燃料の輸入規制の損失を補うために、ロシアは新興国、とりわけ化石燃料に対する需要が豊富な中国とインドに対して輸出を増加させることで対応しています。6月のBRICSビジネスサミットでプーチンは、ブラジル・インド・中国・南アフリカとの貿易総額は、2022年1-3月で38%増加し450億ドルに達したことを述べています。特に、3月のインド向けのエネルギー関連輸出額は前年比3倍、4月の中国向けのLNG輸出額が前年比6倍となっており、代替国として広い受け皿を提供していることがみてとれます。化石燃料ごとにみていくと、石炭に関しては中国・インド・トルコなどが購入を進めていますが、輸送に必要な貨物船の確保の面で石炭輸出を増やすことが難しくなっています。原油やLNGに関しては「堅調」で、6月にインドの原油輸入量が前年比23%、中国のロシアからの原油輸入量が前年比54.8%、ロシアからのLNG輸入量は前年比54.3%増加しています。以上みてきたように化石燃料の制裁の「抜け道」は多く、自由民主主義諸国の地経学的手段は有効に機能しているとは言い難い状況が続いています。

一方で、自由民主主義諸国が推進するハイテク品の輸出規制についてのロシアの対応については、ロシアは上手く対応できていません。たしかに、軍事転用可能なマイクロチップや電子部品、原材料について中国からの輸出は急増しているので、この点だけ見ればハイテク品の輸出規制は機能していないようにも見えます。しかし一方で、全体の統計で見れば中国の4-6月の対ロ輸出は前年比17%減少しています。さらに興味深いことに、ロシアのハイテク品の主要な取引先である中国ハイテク大手は次々撤退しています。「企業による自主的な撤退ならそれは地経学じゃないじゃないか」と思われた方がいるかもしれませんが、これはしっかりと地経学が関係しています。どういうことか。

中国のハイテク企業の多くは半導体や原材料について欧米諸国のサプライチェーンに依存しています。もし軍事転用可能なハイテク品のロシアへの輸出が確認されれば、禁輸措置や二次制裁により大打撃を受ける可能性があるため、中国のハイテク企業の大部分は取引を自主的に控えているのです。したがって、サプライヤーである欧米諸国の経済制裁の抑止力が地経学的手段として有効に機能しているケースだという評価も可能になります。6月28日にはバイデン政権によって、ロシア軍を支援した中国5社がエンティティ・リストに追加され事実上の禁輸措置が発動されており、抑止力は現実的な脅威に変質しました。これによって、7月以降の中国の対ロ輸出はさらにがた落ちすることが予想されます。

また、そもそもの話として、およそ40カ国に及ぶ自由民主主義諸国によるハイテク品の包括的な輸出規制に対して、中国一国の部分的な輸出増だけでカバーできる供給量には限界があります。ゆえにロシアは半導体の自国生産のために予算を大規模投入したり、イランにからロシアへのドローン提供を画策したりしていますが、半導体・ドローン双方について、上手くいく可能性は低いと評価されています。以上より、ハイテク品の輸出規制についてロシアは上手く対処しているとは言い難いと私は評価しています。

決済手段についてはどうでしょうか。少なくとも、金融制裁が実施されて以降人民元での決済が増加していることは指摘できると思います。ロシアが金融制裁を受ける直前に人民元の保有率を高めていたことが確認されており、5月時点で人民元・ルーブル取引は4兆ドルに及んでいます。4月にはロシアの石炭・原油の輸出に際して人民元での決済が行われていますし、6月にはインドの大手セメントメーカーがロシア産石炭の輸入に人民元決済を使用したことが大きく報じられました。今後注目すべきは、中国の運営する国際銀行間決済システム(CIPS)が拡大していくかどうかです。CIPSは2012年、「一帯一路」の構想に合わせて中国政府が構築を決め、15年に稼働し始めた決済ネットワークであり、2021年5月時点で101カ国、国外の600行以上が参加しています。CIPSを利用するためには取引を行う双方の国が人民元を保有している必要があり、人民元の通貨としての信用の低さや決済規模の小ささゆえに決済ネットワークの拡大はこれまで限定的でしたが、今回の経済制裁を受けてCIPSを用いる選択肢も真剣に検討され始めています。とはいえ今のところは、中露貿易間での人民元決済は2020年段階で20%程度であり、また、現在CIPSを通じた国際決済の大半はSWIFTを用いている以上、SWIFTに置き換わる国際決済ネットワークに発展する可能性は非常に低いという見方が大勢を占めていると評価していいと思います。

2-2. 穀物・エネルギーを用いた揺さぶり

地経学的手段を行使された対象国が行うのは、代替手段や代替国の模索だけではありません。地経学的手段を行使している国家に対してそれを行使しないよう求めるために(=政治的譲歩の獲得を戦略目標に)、自国の持つ経済的レバレッジを活かした地経学的手段を行使する(あるいはすると脅しをかける)というケースも存在しえますし、今回のロシアはそうした手段を用いています。ここからはとりわけ穀物とエネルギーについて焦点を当てて、こうしたロシアの揺さぶりを分析します。

まず穀物について。侵攻初日の段階でロシアはオデーサ州沖のズミイヌイ島を占領しており、3月上旬の段階でロシアによる黒海沿岸の海上封鎖が行われたとする分析は出ていましたが、この海上封鎖の深刻な影響が明らかとなったのは、4月3日に3月の穀物の輸出量が前月の4分の1に急減したことをウクライナ政府が発表してからでした。ロシアの海上封鎖により、5月時点で輸出できずにウクライナ国内に滞留する穀物は2000万トンと推定されており、国連世界食糧計画(WFP)のデイビッド・ビーズリー事務局長は「4400万人が飢餓に向かって進行している」と分析していました。ロシアに課された国際制裁が食糧および燃料価格の高騰の原因であると国際世論に喧伝することで、ロシアは海上封鎖を活用した穀物輸出の停止を偽情報戦略に活かそうとしていました。また欧米諸国に対しては、例えばマクロンとショルツに対して欧米諸国による制裁解除を条件に自国の穀物輸出を行うと表明するなど、穀物輸出の滞りを政治的譲歩を引き出すための手段として利用していました。

次にエネルギーについて。前述の通り、石炭と原油の禁輸はEU・G7の枠組で着々と進められているため、ロシアはLNGをメインの経済的レバレッジとして、国営企業であるガスプロムを通じた地経学的手段を行使しています。6月中旬にガスプロムはノルドストリーム1のLNG供給量を40%削減したが、この際に、カナダで修繕中のタービンが経済制裁によって返却されず安定的な稼働が保証できないことが供給削減の理由だとして、経済制裁の緩和を求めています。いわば、エネルギー産業に必要な部品を他国に依存していることを逆手にとって、それをLNG供給と結びつけた脅しに利用しており、その戦略目標はまたも経済制裁の緩和という政治的譲歩を引き出すこととなっています。実際にカナダは制裁を緩和しタービンをドイツに輸送していますが、「完全に復旧する保証はない」として、タービン返還後も何かしらの理由を付けて供給を減らす余地を残しています。さらに、日本の三井物産と三菱商事の出資する天然ガス開発プロジェクトのサハリン2については、事業主体を政府が新たに設立するロシア企業に変更し、その資産を新会社に無償で譲渡することを命じる大統領令が発表され、日本の2商社が権益が維持されるかどうかがロシア政府が申請を認めるかどうかに依存する状況が作られています。この経済的手段の巧妙な点は、操業停止や禁輸などの自らの外貨獲得の手段を閉ざす強硬な手段を用いずとも、出資条件を変え中国やインドなどの新興国企業を参入させればロシアの経済的利益をある程度維持できる点にあります。さらにサハリン1についても政府管理下に置くべきだとの圧力が強まっており、日本の地経学的リスクは非常に高まってきていると言えます。

2-3. ウクライナによる対・対地経学的戦略

こうしたロシアの対地経学的戦略の及ぼす影響を減らすために、ウクライナもまた対・対地経学的戦略ともいえる行動をとっているのでこれについて軽く紹介したいと思います。まず、ロシアの海上封鎖を通じた穀物輸出の停止についてですが、6月30日にズミイヌイ島をウクライナ軍が奪還することによってドナウ-黒海運河ルートでの穀物輸送が可能になりました。また、ロシアとトルコ・国連を交えた協議で、7月14日に食糧輸出再開の基本合意を実現しています。さらに、EUへの電力輸出を開始することでエネルギーの「脱ロシア化」をサポートしています。このように、ロシアが途上国やEUに対して振りかざしている地経学的手段の有効性を減らすという方向性で軍事作戦や交渉、経済支援を行うことで、ウクライナの正統性を国際社会に知らしめることにゼレンスキーは見事に成功しています。

3. 日本の政策課題:何が優先されるべきか?

ここまで、ロシアの継戦能力の喪失を目的とした自由民主主義諸国による地経学的戦略は、規模も大きい反面様々な悪影響を及ぼしていること、そしてロシア自身も、LNGという残された経済的レバレッジを用いて対地経学的戦略を実行していることを述べた。この節では、日本が抱える地経学的リスクと、それに対応した政策提言を行います。また、現在の岸田政権の持つ安全保障観についても主張を展開します。

3-1. 日本の抱える地経学的リスクと現在までの対応策

先に述べたように、日本政府の抱える地経学的リスクは対ロLNG依存にあります。現在日本はLNG輸入量の約1割をロシアに依存しており、日本の電力会社・ガス会社のLNG輸入量に占めるロシア比率もおよそ1割弱となっています。原油や石炭と違ってLNGは代替的な供給先に乏しく、日本の国内生産能力もないため取れる手段は非常に限られています。2022年5月に日本は米国のLNG増産のために出資や債務保証を提供していますしQuadのエネルギー相会合でも増産を養成していますが、供給量をどれだけ伸ばせるかは不透明です。こうした理由から、サハリン2が大統領令によって事実上接収され、サハリン1についても圧力がかけられていてなお、日本政府はサハリン2について権益を維持する方針を変えていません。サハリン2からは、日本のLNG需要量のおよそ9%、電力供給力のおよそ3%相当のLNGを輸入しており、出資申請が認められない場合、あるいは認められた後に操業停止や禁輸措置が取られた場合の日本への影響は深刻なものとなります。

一方で、電力の安定供給の確保に向けて火力発電所の再稼働はさらに促進されています。6月28日の2か所の火力発電の再稼働の決定に加え、2022年7月14日の発表では火力発電所をさらに10基追加で稼働させる決定がなされました。現在、日本の火力発電の主要燃料の50~60%はLNGが占めています。しかしそれにも増して重要なのは、火力発電の再稼働にはコストがかかりそのコストは実質的に消費者が負担することになるという点です。火力発電の休止→再稼働をノーコストで繰り返すことができない以上、今夏を乗り越えた後もしばらくは再稼働した火力発電は継続されLNGの需要量はさらに高まることが予想されます。それに伴ってロシアによる地経学的手段の行使はさらに有効性を増していくことになります。

私が今論じている、「ロシアはLNGを地経学的手段にするだろう」という主張には次のような反論があり得ます。すなわち「今やロシアにとってもLNGは貴重な外貨調達の手段であり、地経学的手段に用いれば打撃を受けるのはむしろロシアなのだから、用いられる可能性は低い」というものです。まず、私はこの主張が正しいと思っていません。たとえば、先に論じたサハリン2に対するロシアの措置の強力な点は、操業停止や禁輸などの自らの外貨獲得の手段を閉ざす強硬な手段を用いずとも、出資条件を変え中国やインドなどの新興国企業を参入させれば経済的権益をある程度維持できる点にあります。このように、損失を伴わないないし軽減できる地経学的手段はいくらでもありえるわけです。

また私は、操業停止や禁輸措置などの「痛みを伴う」地経学的手段についても同様に可能性があるという認識を取っています。現時点でロシアに経済制裁を行っている国は40カ国程度で、残りの国は制裁に参加せず通常通りロシアと取引を行っているという現実があります。当然、取引規模の観点から見てこの40カ国による制裁の影響は無視できないですが、ロシアが未だに150カ国以上の国々と取引を継続している以上、制裁の影響がLNGを地経学的手段に用いれないほどに深刻になるどうかは分かりません。そもそもそれを決める権限はロシアの政策当事者のみに存在しますし、彼らがどのように判断するかはブラックボックスです(私はそもそも2月時点でロシアがウクライナに軍事的な全面侵攻を仕掛けるとは全く考えていませんでしたので、少なくとも私にとってはブラックボックスです)。したがって、地経学的手段にLNGを使用する「余力があるという前提で」対策を練るべきだと思います。

また、仮に貴重な外貨調達の手段であるLNGを簡単に地経学的手段には出来ないという見方が正しかったとしても、その外貨調達を阻んでいる根本原因である経済制裁を止めさせることが戦略目標である限り、地経学的手段としてのLNGの生産停止・禁輸は起きる蓋然性が非常に高い戦略として成立します。NATOによる分析を含め、ウクライナでの戦争は長期化するとの見立てが大勢を占めています。これは、たとえばロシアが年内までに戦闘を終了し講和に応じる可能性も、逆にウクライナの実効支配を完了させ傀儡政権を樹立する可能性も限りなく低いことを意味しています。戦闘が泥沼化し経済制裁によって継戦能力を奪われていけば、ロシアが自由民主主義諸国の経済制裁に関する連帯をくじくことを戦略目標に、いわばVihma (2018)のいうところの楔戦略として、LNG関連の地経学的手段を行使する可能性はかえって高まっていきます。

3-2. 政策の優先順位:目的合理性と実現可能性の観点から

さて、ロシアのウクライナ侵攻に伴う地経学的リスクが非常に高いものとなっている中で、最も目的合理的な打ち手は原子力発電の再稼働による冗長性の確保になります。現在原子力規制員会の基準を満たしている原発は17基存在し、そのうち西日本を中心に10基が稼働を認められています(7月14日の決定はこのうち9/10を動かすというものです)。9基で電力供給のおよそ一割を確保できるので、10基をフル稼働させたうえで残り7基をすべて再稼働すれば、たとえロシアが日本へのLNG輸出を完全に停止したとしてもその打撃を最小限に抑えることができるでしょう。他の打ち手として太陽光や風力などの再生可能エネルギーがしばしばあげられることがありますが、エネルギー密度や出力の不安定性の観点からいって原子力の代替手段となる可能性はほぼ皆無と言っていいでしょう。

当然、再稼働に関する国民の不安への対応は多大な政治的コストを伴いますし、政権支持率にも大きな影響を及ぼす可能性が高いです。そして、政権支持率が下がれば当然他の重要課題の実現が困難になる可能性があります。その最も顕著な例が、その手続きに国民投票を必要とする憲法改正でしょう。実際、岸田首相自身が参院選勝利後に「できる限り早く発議にいたる取り組みを進める」と表明していることからも、現政権での憲法改正のプライオリティは非常に高いことが伺えます。そして、憲法改正が日本にもたらすと考えうるメリットも多大なものとなっています。私の専門に近いところでいえば、あらゆる戦力の保有を禁じている9条が自衛隊の活動を「合憲化」する形で文言修正されれば、軍民融合の法的・政治的ハードルは取り払われ経済安全保障に関する政策の幅は大きく広がることになります(軍民融合の促進に対する障壁については、Koshino and Ward (2022)が詳しい)。

したがって、原発再稼働を推進する論者は「なぜ憲法改正よりも原発再稼働を優先するべきなのか」に関する説明が求められることになります。これについて私は、目的合理性と実現可能性の2軸から政策評価を行うことで説明が可能だと考えます。まず、ここまで論じてきたように、原発再稼働はロシアによる地経学的手段としてLNGの生産停止や禁輸を行うリスクに対応することを目的とした政策です。この地経学的リスクが非常に蓋然性の高いものだと考えているため、私は原発再稼働を擁護しています。一方で、今回の参議院選挙で3分の2の議席を獲得したいわゆる「改憲勢力」の憲法改正の目的はバラバラです。そもそも「改憲勢力」という用語自体非常にagitationに近い概念であり、自民、公明、維新、国民で改正を行いたい内容も異なるのみならず、その必要性に多くの党が合意しているような重要項目(緊急事態条項など)でもその内実は全く別物です。つまり、憲法改正案に関するコンセンサスがない現状では憲法改正が目的合理的かどうかを判断できる段階にすら到達していないわけです。

この見解には次のような反論があり得ます。すなわち、「そんなものはこれから政党間の対話で解決していけばいい。いま改憲の目的が明確でなくてもいずれ明確化できるのだから、目指さない理由にはならない」といったものです。しかし、私はたとえ政党間の熟議を行うとしても改正を実現するまでには至らないと考えています。そもそも、公明党は改正発議に応じるようなそぶりすら見せていません。公明党が改憲発議に長らく後ろ向きである理由について、ケネス・盛・マッケルウェイン先生は「同党の支持母体である創価学会の会員の多くは集団的自衛権の解釈変更に懐疑的であった」ことを指摘し(アジア・パシフィック・イニシアティブ (2021))、安保法制の制定に際して公明党が9条改正に着手しないことを条件に自民党に協力するというロジックで創価学会員を説得したことが後の改憲論議に大きく響いたと分析しています。つまり、指導者要因ではなく構造的要因を反映している公明党のunwillingnessゆえに、自民党が望むような形での憲法改正の実現可能性はむしろ限りなく低い状況にあるわけです。当然、万が一公明党が圧力に屈し自民党草案が全面的に採用された改憲案が発議されたとしても、国民の賛同を得られるかどうかは非常に不確実だと考えています。この二重の壁を岸田政権が超えることはほとんど不可能だと私は考えています。

もちろん、原発再稼働の実現可能性も全く楽観視は出来ません。公明党が憲法改正同様反対していることもさることながら、特に深刻なのが、テロ対策施設の施工のスケジュールです。いくら再稼働を決定したとしても、必要な施設を準備できなければ国民の合意など調達できるはずがありません。専門の対策委員会を設置し、24時間体制に近づける形で施工を行える体制を整えるべきです。場合によっては稼働中審査の導入による手続きの簡略化も検討するべきかもしれません。もちろん、稼働目的に関する説明責任についても入念な準備が必要不可欠です。しかし手続的なハードルに関していえば、原発再稼働の方がよほど実現可能性が高い政策であることは疑いがないと考えています。

3-3. 終わりに:DIMEが日本の安全保障のキーワードだ

この論考では、ロシアのウクライナ侵攻がもたらした各国の地経学的戦略の全体像を概観し、政策提言として原発再稼働に着手するべきであるという主張を展開してきました。最後に、政策ではなく基本的な安全保障観に関する見解を述べてこの論考を終わりにしたいと思います。結論から申し上げると、今が戦時中であるという認識もDIMEの枠組みでものを考える思考法も日本の安全保障担当者に欠けていると考えています。まず今回のロシアのウクライナ侵攻に際した日本の対応を定点観測していて感じざるを得なかったのは、日本の指導者にこの戦争の当事者意識はほとんどないということでした。たとえばロシアのウクライナ侵攻直前の2月初めの政府内の議論では、驚くべきことに、北方領土交渉への影響とG7との「足並み」が天秤にかけられていたのです。現在はこうした態度はある程度修正されていますが、今後制裁疲れによって「足並み」の乱れが復活すれば同じような議論が盛り返してくる可能性は否めません。日本は「足並み」をそろえて対応するべき「単なる国家による国際法違反」としてではなく、日本が「率先」して対処するべき「ルールに基づく国際秩序への挑戦」としてこの戦争を捉えるべきです。

日本の議論を見て違和感を感じざるを得なかったもう一つのことは、ロシアによるウクライナ侵攻の文脈で経済が安全保障上の課題の一つとして取り上げられることがほとんどなかったということです。先の参院選に際した各党の公約を見れば一目瞭然であるように、安全保障の項目についてロシアの地経学的リスクについて部分的にでも言及している政党は存在しません。これは深刻な問題だと考えています。アメリカでは安全保障をDIME、すなわち外交(diplomacy)、情報(information ここは論者によってはintelligenceになっています)、軍事(military)、経済(economics)の4要素を踏まえたうえでの総合判断を行うことが習慣づけられています。そして、かつて憲政史上最長の政権となった安倍政権下で安全保障戦略を舵取りしたNSCメンバーは、DIMEのEの部分の重要性をよく理解していらっしゃる方々ばかりでした。兼原信克氏も著書の中で「国民の「命」と「暮らし」を守る努力をしない戦争は必ず負ける」として国民保護と継戦能力の両面から「有事が、我が方の経済活動と国民生活に与える影響を考え」る必要性を説いています(兼原 (2021))。北村滋氏もインタビューでDIMEのEとIについての議論が日本では十分ではないと指摘しています。岸田政権にはそのような基本枠組みを理解した「頼れる部下」が存在しないのでしょうか。

安倍首相のレガシーは、靖国参拝や徴用工問題を受けた韓国に対する輸出規制の強化などのナショナリスティックな側面にはありません。自由で開かれたインド太平洋(FOIP)構想などの戦略的パートナーシップを活用し中国の台頭という戦略環境の変化に対して現実的な対応を取った彼のプラクティカルな側面こそが、世界的に高く評価されているのです。岸田政権が安倍政権から継承すべきは、戦略環境に適応し適切な戦略を打ち出すこのプラクティカルなリーダーシップではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?