世界史の勉強法【共テ世界史全国1位】

はじめに

私は高校時代、世界史を学ぶことが大好きで定期テストでは3回に2回ペースで学年1位を取り、共通テストでは100点という成績を残すことができました。ここで、「世界史好きだから成績良かったんでしょ」と指摘される方もいるかと思います。しかしながら、世界史好き=世界史大得意では決してありません。何なら私よりも世界史に興味関心があった友人もいました。(ソ連時代のスターリンの秘蔵映像を見て興奮しているような友人とか)ですが、そのような友人ともテストでは互角以上に渡り合えていました。今回、世界史を大得意科目にできたその秘訣を共有させていただければと思います。

大前提

世界史を学ぶ上で使った教材は高校で配布される教科書・資料集・用語集の3つだけです。不安になって購入こそしましたが、結局市販の参考書は使用していません。なお、使った割合としては教:資:用=1:6:3で教科書は通読や空き時間に読む以外は格別用いませんでした。通読後は資料集を中心にところどころ用語集で資料集にない用語を補充してノートまとめをして学習しました。

また、最終的に目指したところとしては用語集の用語約7000語を暗記し、私大ならどの大学でも対応できるようなレベルに仕上げることです。

なお、最終目標としては上記を掲げて学習しましたが、これから紹介する中にここまで求めていなくとも使えるテクニックも紹介してありますので、ご心配なさらずご覧ください。

教科書を通読する

まず、私は1年生のうちに教科書を通読しました。教科書を通読すると何が良いのか。世界史の全体像をつかむことができます。よく言われる「歴史はストーリーで押さえるべし」が目的です。

世界史を学習している人なら誰もが感じると思いますが、今学習している内容は理解しているけれど、紀元前から現代までのどこ辺りを学習しているかは途中から分からなくなります。

例えば、学校で「宗教改革」について学習していたと仮定して、ルターが「95か条の論題」を発表したことや「トレント公会議」が開催されたことはその場で理解したとしても、そもそも「宗教改革」自体が何世紀の出来事なのか分からなくなっているということです。そうすると、「95か条の論題」と「トレント公会議」の先後は知っているのに、1世紀単位で離れている「宗教改革」と「産業革命」の先後は分からないという事態が生じてしまいます。

そのため、まず教科書をじっくり読む必要なんかはありませんから、1度通読することをおすすめします。これは読み始めるのが早ければ早いほど良いです。1度通読して以降の授業の理解がぐっと深まりますから。

自分で整理する

その上で、私はこれらをもとに自作の世界史ノートを作成し、学習していました。どの程度立派なものにするかはその人がかけられる時間や他の教科との兼ね合いによるでしょう。しかしながら、いかなるクオリティーのものを作るにしろ、自分でまとめる作業なしには世界史を「体系的」に理解することは難しいと思います。そして、「体系的」な理解がないと共通テストで限りなく満点をとることや難関私大の入試に対応することは難しいのではないかと感じています。

なお作成する際には、以下の点に気を付けながら基本資料集を用いて単元ごとに整理し、資料集にない用語のみ用語集で補充することで約7000語をカバーしました。

それでは、ようやく本題に入ります。私が世界史の内容をまとめるとき、そして、世界史を学ぶときに気を付けたことを以下に紹介します。

①タテとヨコの関係、そしてナナメの関係

まず、歴史を学ぶためになにより重要なのはタテとヨコの関係を意識することです。ここで、タテとは時系列、ヨコとは地域間の関係を指します。

同じ歴史でも日本史と異なる世界史の特徴はヨコの関係が重視されることです。日本史では世界史ほどヨコの力は求められません。「三十年戦争」の時、日本では何が起こっていたかはそれほど問われないはずです(A 江戸幕府初期)。

一方で、世界史ではそれが頻繁に求められます。例えば「ビザンツ帝国」が滅亡したとき中国では何が起きていたのか(A 土木の変)。これに答えるのはそう簡単ではないと思います。そして、簡単ではないということは入試で出題されうることを意味します。このように、世界史ではヨコの関係を意識することが大切だと言えます。

では、どのようにしてヨコの関係も覚えていけばよいのでしょうか。私はタテの関係を学習する際にヨコの関係も意識することをおすすめします。具体的には別個の地域間を繋いでいる戦争や事件、条約をそれぞれの地域を学習するときに両方で確認することです。これでは何を言っているのか理解できないと思いますので具体例を用いて説明します。

まず、大前提としてタテの関係を意識して学習します。実際に、私のノートも時系列順にまとめられていると思います。タテを大前提とする理由は時系列というものが一番理解しやすい整理方法であり、時間の流れを学ぶという世界史の性質にも一致しているからです。

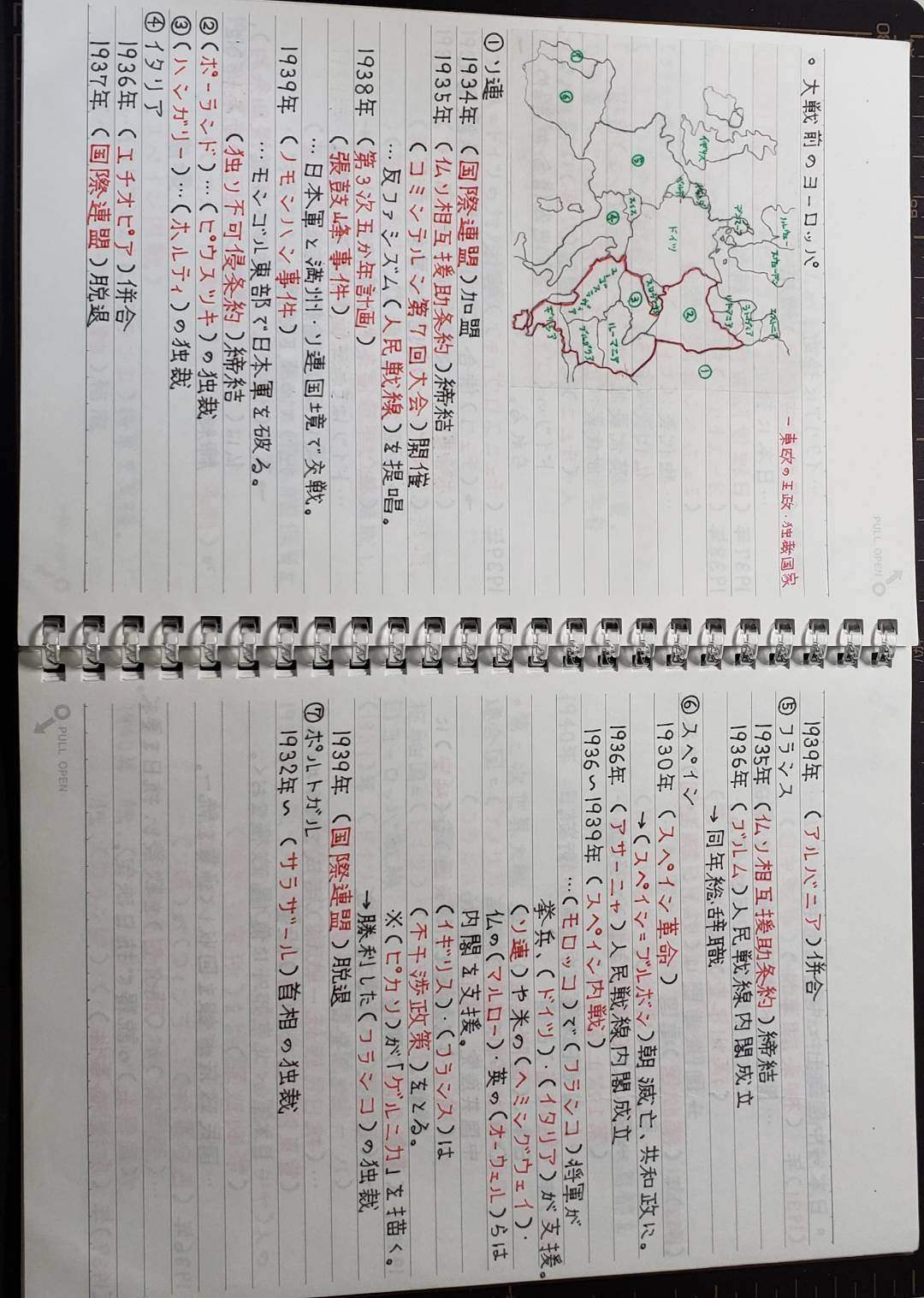

次に、ヨコの学習方法です。19世紀のロシアのプリントの下から数えて12行目及び9行目のアイグン条約と北京条約、清代末期のプリント①の下から数えて10行目及び同②の上から数えて13行目のアイグン条約と北京条約というところをご覧ください。

ロシア史を学習する際にも中国史を学習する際にもアイグン条約と北京条約が記されていることに気づかれたことと思います。ロシア史でも中国史でもそれらを確認するとどうなるのか。それらの条約の前後の出来事が同一時代に起きたことだと認識できるようになります。

ここで、学校で世界史を学ぶ際には中国史でこれらの条約を扱った場合、授業時間の都合上ロシア史ではほとんど扱われないと思います。そうすると、ヨコの理解が育まれなくなってしまいます。

そのため、授業中に戦争や事件、条約などを学習した場合、相手国の歴史のところにも書き込むようにしてください。そして、名称だけでなくその結果(OOを割譲したなど)も記すようにしてください。そうすることで、ヨコの理解も深まり、さらに同一内容を複数回学習することにもなって、学習効率が格段と向上します。

このように、タテを基調としつつも要所要所でヨコの意識を加えることでタテ・ヨコという世界史の重要な体系をインプットしていくことができます。

そして、ナナメの関係についてです。タテが時系列、ヨコが地域間だとしたらナナメというのはテーマ史を指します。先に申し上げておきますと、私はこのナナメの理解こそが入試で出題されている問題に当たると考えています。

ナナメについて説明します。ナナメとはテーマ史だと申し上げましたが、テーマ史とはあるテーマに沿って時系列や地域史から必要なもののみ抽出したものです。高校では直接ナナメの線に沿った学習はいたしませんので、問題集で学習して身に着けていくしかありません。私の同級生に、教科書の用語1つ1つは暗記しているのに、試験になるとなぜかあまり振るわない人がいましたが、それはナナメの理解が不十分であったからだと思っています。そして、きりがなくなることから、私もテーマ史(ナナメ)ごとにまとめる作業はしていません。

では、どのようにしてナナメの対策を行ったか。それはタテとヨコの関係を完璧にすることただそれだけです。そもそもナナメの内容(テーマ史)とは新出内容では決してありません。あくまで、タテかヨコの内容の一部を抽出したものにすぎません。ですから、タテとヨコをしっかりと対策していれば、試験で出題されるナナメにもしっかりと対応できると思うのです。

先ほど、話に挙げた同級生は教科書に忠実に学習していたため、タテの理解は深められていたように思いますが、自主的に行わないと不十分になりがちなヨコの要素は少し弱かったと思います。タテ・ヨコともに大切だということがわかります。

入試では他の教科と同じように授業で扱った内容はそのままでは出題されません。そのため、だれでも解けるタテの線ではなく、ヨコやナナメの内容を出題してきます。

しかしながら、ナナメの線とはあくまで基礎たるタテ線とヨコの線の複合体です。数学において基礎的な問題を習得できれば、応用問題にも対応できるのと同じです。それゆえ、ナナメが心配になったとしても、タテとヨコがしっかりと分かっているのなら十分対応可能なのです。

②主語(当事者)の意識付け

世界史とは「人々の伝記の集合体」です。人の存在なしに歴史も存在しません。そのため、誰がその事件等に関与したのか理解することは歴史を学ぶ上で重要なのです。

そして、この点は実際に定期テストや入試問題でも重視されていると思います。具体的には以下ような正誤判定問題においてです。

次の19世紀のロシアと中国に関する記述のうち、誤っているものはどれか。1つ選び、マーク解答用紙の該当記号をマークしなさい。

ア 同治帝の治世下で洋務運動という近代中国改革運動が行われ、曾国藩や李鴻章らが活躍した。

イ アヘン戦争の結果、英外相パーマストンが清と南京条約を結び、香港島を獲得した。

ウ ロシアは南下政策を推進していたが、クリミア戦争ではイギリスやフランス、オスマン帝国に敗れ、オスマン帝国の領土保全を認めることとなった。

エ ロシアはニコライ1世の下で、対外進出を活性化させ、清から黒竜江以北や沿海州を獲得した。

答えは「エ」です。黒竜江以北や沿海州を獲得したのは「ニコライ1世」の治世下ではなく、「アレクサンドル2世」の治世下です。このように、述部(対外進出を活性化させ、清から黒竜江以北や沿海州を獲得した)は正しくとも主語が誤っているといったパターンはよく見られます。主語と述語を一致させておくこと、すなわち、「それを誰がしたのか」を常に確認することが大切なのです。

そのため、私は各事件や政策、戦争等について誰/誰の治世/どの国で起きたのかを以下の方法で明確化していました。

先ほどの19世紀のロシアのプリントの青線で囲んである「アレクサンドル2世」という部分をご覧ください。上記の具体例として、私はアイグン条約(黒竜江以北獲得)と北京条約(沿海州獲得)、それに農奴解放令等がアレクサンドル2世の治世において行われたと分かるようにまとめています。このようにすることで、各事件が誰の下で起きたのかを明確化していました。

しかしながら、私はまとめノートを推奨していますが、時間の都合上、そこまで手がかけられない方もいらっしゃると思います。そのような場合は教科書にそれの当事者が誰であるか常に書き込むようにすると良いでしょう。

③因果関係

歴史には必ず原因と結果があります。何も偶発的に生じるわけではありません。歴史を学ぶ上では戦争であれ立法であれ原因・結果を押さえることが重要です。

なぜ、因果の流れを押さえることが重要なのでしょうか。理由は4つあります。

1つ目は、そうは言っても世界史は暗記勝負であること。そのとき学んだ用語に関連することもついでに一緒に覚えることで暗記量が増加し、単純暗記の問題に強くなれます。

2つ目は、暗記効率が上がりうること。正直、単純暗記ではすぐに忘れます。実際に用語集を端から覚えようとしたり、一問一答でなぜそれが起きたかも分からずにひたすら暗記したりしていても結局頭から抜けていくだけです(用語集暗記については後述)。

その点、「なぜその戦争が起こって結果どうなったか」をしっかりと把握していれば仮に用語自体を忘れたとしてもすぐに思い出せると思います。これは親が子どもから勉強を教えてと頼まれたときに、因果の流れがしっかりしている中高の数学は解けても、因果の意識が薄い歴史科目はなかなか思い出せないのと同じです。

また、法律学でも膨大な数の条文操作が求められますが、条文数が多すぎて条文1つ1つの内容なんてものは暗記しません。では、何を暗記しているのか。法律学では膨大な条文に対応するために、趣旨(その法律・条文がある「理由」)を暗記しています。そうすることで、久しぶりにその条文を見ても対応することができるのです。

まとめますと、意識的に因果を叩き込むことが結果的に急がば回れとなるのです。

3つ目は、応用が利くこと。近年、知識偏重からの脱却が叫ばれ、思考力重視が主張されています。そのため、世界史でも初見資料を処理する能力が求められるようになってきています。では、いかにして対応すればよいのか。答えは単純、時代ごとや事件ごとの因果の流れを理解していれば良いのです。

具体例として、『「仕事をくれ」と書かれたプラカードを持っている欧米人の男性の写真』が資料として出題されたとしましょう。因果関係を意識している人であれば、「仕事なし=貧困、欧米人=ヨーロッパかアメリカの歴史。だから、投機ブームの結果株価が暴落した世界恐慌かな?」と推測できます。ですが、用語を暗記しているだけの人はこれができないのです。(定番問題では対応できてもマイナーな資料ともなると対応することは不可能です)

4つ目は、時系列の整序問題に強くなること。1つ1つの出来事の因果関係を把握していれば、おのずと時系列に並び替えられるはずです(①タテの関係と関連)。

例えば、「クリミア戦争」とロシアの「農奴解放令」のいずれが先かという整序問題が出題されたとしましょう。このとき、「クリミア戦争敗戦によって、アレクサンドル2世は内政改革の必要性を痛感したから、農奴解放令を発令した」という因果関係を理解していると、簡単に「クリミア戦争」が先だと分かります(A 1853-1856 クリミア戦争、1861 農奴解放令)。

このように因果を意識すると、1つ1つの出来事の年号を暗記する必要も少なくなり、負担軽減につながります。

では、具体的にどうすればよいのでしょうか。まずは戦争についてなぜ起こったのか(原因)、その結果どんな影響が出たのか、どんな(内容の)条約が結ばれたのか(結果)から暗記してみてください。戦争は歴史のターニングポイントであることが多いため、覚えやすいはずです。そして、それに慣れたら、次は立法(なぜその法律ができたか、その法律ができた影響は?)にも取り組んでみると良いでしょう。

④地図の積極的活用

上の写真から分かる通り、私は地図を積極的に活用しました。なぜ、地図を使ったのか。それは地図が世界史の内容を具体的にイメージする助けとなってくれるからです。例えば、フランスとドイツが戦争をしたと言われて具体的にヨーロッパのどの辺でそれが起きているのかイメージがつくでしょうか。私はイメージできませんでした。

数学の問題を解くときに図を描くのと描かないのでは解きやすさが全然違うのと同様に、世界史でもその用語の出来事が世界のどこで起きているのか視覚的に把握しているのとそうでないのでは理解度に大きな差が生まれます。ゆえに、世界史を学ぶ上で地図は重要なのです。

では、一体どのように活用すればよいのでしょうか。私は他国間での出来事及びロシアや中国、アメリカといった面積的意味での大国の歴史、帝国主義以降の植民地や租借地、割譲地の話となったら地図で逐一その場所を確認することを推奨します。

地図を活用した結果、理解が深まった具体例を挙げておきます。「スペイン継承戦争」では、仏のルイ14世は孫のフェリペ5世をスペイン王にすることには成功しますが、その代償として、英にジブラルタルなどを割譲します。イギリスはなぜジブラルタルを欲しがったのでしょうか。地図を見ると分かりますが、ジブラルタルはスペイン南端にあり、ここは地中海から大西洋への出口という交通の要衝となっています。このように、地図で確認すればなぜその場所を選んだのか分かる一方で(③因果関係と関連)、地図で確認しなければ、仏は英に~~を割譲したとの単語の羅列を覚えることになってしまうのです。

また、定期テストや大学入試で地図から位置を選択させる問題が出題される場合には、そもそも地図で位置を確認する必要があるでしょう。

蛇足ですが、「センター地理100点だから、~(国の特徴)」と言っている某ユーチューバーがいらっしゃいますが、地図を何度も見た結果、国名等を暗記してしまった私からすると、世界史履修者でも十分同じことができると思っています。

ここで、私はトレーシングペーパーで地図を写していましたが、これは時間効率が悪いので推奨はしません。地図を確認する方法として資料集を用いることやネット上にある白地図を使うことをおすすめします。

もちろん、トレーシングペーパーを使った意味がなかったわけではないです。自分で国境線をなぞっていくのですから、該当地域の地図を想像する能力は格段に上昇しました。しかしながら、やらなければならない教科は他にもたくさんあると思います。休憩時間を減らしてこれをやるのならともかく、そうでなければトレーシングペーパーで地図を作成して世界史の点数を1点上げるより、他の教科の勉強をしてその点数を2,3点上げた方が何倍も得点効率が良いと思います。

用語集単体での暗記は絶対ダメ

用語集単体で一から暗記しようとする人をたまに見かけますが、私はおすすめしません。用語集自体はすごく無機質であり、それのみで暗記しようとすると途中で脱落するか、脱落しなくても非常に効率が悪いと言えます。あたかも英語の辞書を最初のページから暗記していくようなものです。

また、用語集には写真や時系列がなく時代の様子や流れが確認できません(先ほど挙げた4要素が概ね欠けています)。あくまで入試は単語テスト(だけ)ではないので、名称ばかり暗記していても対応できるとは思えません。

一問一答シリーズは推奨しません

初めから一問一答を用いることはおすすめしません。理由を端的に申し上げますと、前述の用語集暗記と同じことになるからです。一問一答の欠点は、問題が単語単体ゆえに用語と用語の流れ(①タテ関係)やつながり(③因果)が明確化されていないところです。

歴史で重要なのは、何よりもまず歴史の流れ(①タテヨコ)を押さえることです。そして、そこに②主語であったり、③因果関係であったり、④地図情報を付け足していくのが正しい学習法です。

もちろん、一問一答シリーズの用語は出題頻度に応じて用語がランク付けされているという点で用語集暗記なんかよりはよっぽど優れています。ですから、①~④をしていく中で用語の暗記が弱いと感じた場合に補充教材として用いる分には構わないと思います。

理想:単元名だけ見て授業が再現できる

単元名のみでの授業再現とは、「19世紀のロシアの対外関係」や「清代末期の政治」といった教科書の見出しをお題に、5分間ほどその内容をプレゼンできるか否かといったものです。もちろん閲覧は一切不可です。

これは非常に難易度が高いと思います。何なら学校の先生も教科書等の資料を見ながら授業をしているでしょうし、授業前に予習してきているでしょうから。そんな中、教科書をぱらぱらっとめくって出てきた単元について、何も見ずにすらすらと話ができるのならその単元は完璧です。

実際、私もこのレベルまで到達できていたときは定期テストで必ず学年1位を取ることができました。最難関私大専願で歴史選択の人に関してはこのレベルまで目指す意味はあるのではと思います。

毎日学習

最後に、毎日学習をおすすめします。「毎日勉強すればだれでもできるようになるよ。これは反則だ。」と言われるかもしれません。しかしながら、私は決して何時間も勉強しろとは言っていません。そう、毎日学習、でも「1日10分」でいいのです。

なぜ、たった10分だけでもいいから絶対毎日学習をすすめるのか。それは、記憶に残りやすくなるからです。人間何回も目にすることで少しずつ覚えていきます。その点、1週間に1時間勉強するのでは世界史の内容を目にするのは1回だけになってしまいます。10分でいいから毎日世界史の教材に目を通すことで、「このページ、この前も見た!」となり、だんだんと内容自体も覚えられていきます。

筆者も資料集を空き時間にぱらぱらと眺め続けていたところ、だんだんと資料集の内容も覚えていくことができ、しまいには先生が「OO事件って何ページだっけ?」と言いながらページを探していたときに、資料集を開かずに「たしかOOページだったと思います」と言えるほどまでになりました。

可能であれば、記憶効率を上げるために、寝る前にぱらぱらっと毎日見る癖をつけることを推奨します。

おわりに

いかがでしょうか。これが私が世界史を学ぶ上で獲得したテクニックです。私はこれらのテクニックを基に自分のノートに歴史をまとめ上げ、世界史を大得意にしました。個人的にはあのノートを出版したいとも思いはしたのですが、如何せん自費出版するまでの勇気もない、しかしながら、高校生・受験生のみなさんには私の経験を生かしてほしいと思い、ここにまとめ上げて紹介しました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。読んでくださった方々の成績が少しでも向上することを祈っています。

冒頭写真:筆者の世界史ノート全6巻

商品化しました!

本記事で紹介した私の自作ノートを商品化しました!(電子版・紙版)

よろしければぜひご購入ください。

(Kindle Unlimited加入者は無料で閲覧いただけます)

この記事が参加している募集

サポートを頂けるのも嬉しいですが、スキ・コメントをして頂けるとすごく励みになります!