「ロレンスと喋る」 うらばなし | 書き出し縛りのザイン? 1

ロレンスと喋る

うらばなし

はじめに

いつも大体自分の詩とか、書いたものを全部その意味や作った経緯やその道中までべらべら喋るのはちょっと野暮な気がします。だけどザイン?のプロジェクト自体自分に近いところで、素直に書く練習がしたくて始めたところがあるので、せっかくだから、この文を書いた道筋も記録に残しといてみようかなと思ってやってみています。実験的にという感じで…

本文とコラージュ作品はフリーペーパーのほかに、noteの記事にもしました。上に貼ったのでそっちをよかったら先にみてみてください。

思いつく

なにごとも取り掛かるのが一番苦手なのもあるけど、書き出しを決められてなんか創作系のものを自由に書かないといけないというのはやったことがなかったので、なかなか書き始められなかった。「夏休みが始まって一週間」いちばん最初の取っ掛かりは、相棒さんの鈴木洛が自分のを「死ぬほど暑い暑さ」について書くっていう話をしてたところで、じゃあ確かにめっちゃ暑いし、そこに危機感みたいなのを感じてたから、私もそうしようと思ってパクりました。そこからどうしようかな…と考えたところで、次の要素も打ち合わせしてたところから拾いました。

ちょうど11月に出したくて準備しているZINEのザイン?の企画のうちに、「翻訳企画」っていうのを入れようと思って準備していました。二人とも翻訳の実践を勉強したなかで、なかなか手元に残る形で翻訳したものを置いておくとか、振り返るとかっていう機会がないのが残念だから、っていうのがそもそもZINEやってみようってなった動機のひとつでもありましたし。そのなかで借りられる原文を探していて、でも著作権が切れてる作者の死後80年が経過した作品とかじゃないといけないのがあって、ちょうどいいのをどうやって探そう…と詰まったタイミングでした。ギリまだ使えないけどやってみたい作品にいろいろ突き当たってるときに「もうちょっと早く死んでくれたらww」とか縁起でもない冗談を言ったときに「自分たちだけ全部著作権切れた次元に飛べないかな」となり、そこから急にロミオとジュリエットの、ジュリエットがロレンスに助けて〜と言いにいく場面がフラッシュバックして、似てるじゃんとなって話が自分のなかで決まりました。暑いことへの危機感とか、なんとなくもう世紀末に向かっていく気すらするということとか、前の日にStranger Things 4を見終わったばっかりで、そのビジュアル要素が頭の中に残っていたので、全部がひとつに組み合わさって立ち上がりました。(立ち上がるw)

というのもロミオとジュリエットは勝手に縁の深い劇で、過去に2回出演する+演出に関わる機会があったから、台本もめっちゃ読んでいるし、何回もやった場面が頭のなかに刷り込まれているから思いついたんだと思います。中高5年いた演劇部では1年間だけ先輩として、自由に同期で演目や演出を組める年があったんですが、このとき文化祭にあたるイベントの一番大きな公演の機会でロミオとジュリエットをやりました。そのときは神父役だったから、神父には思い入れがあるんですね。そこから2年で、今度は早稲田大学のシェイクスピア・リーディングプロジェクトというのがあって、ちょうどロミジュリをやるらしいと聞いて「ロミジュリは応募しないと後悔する」と思って応募して、このときはロミオをしました。リーディングといいつつその年の演出家の方が踊ったりキスしたり台本外して自死のところをやったりするスタイルだったので、覚えてる部分もありました。それじゃなくても、高校のときは演出も考える側だったので、日英いろんなバージョンのロミジュリを何回も何回も読んだりみたりしていて、とにかく自分にとって大事な意味のある作品でした。だから多分内輪ネタのノリで浮き上がってきたっていうことでしょう。

「ロミオとジュリエット」における当該の場面は、けんかでロミオがジュリエットの兄ティボルトを殺してしまい、追放され、ジュリエットがパリスに結婚の前倒しを迫られるところからはじまります。急に、加速度的に八方塞がりになっていく状況に絶望のジュリエットに対して、ひとつの解決策としてロレンスは薬を差し出します。このあたりの台詞はロレンスの表現する薬の恐ろしさや死という概念の冷たさ、救いになるはずの薬を飲んでみてその怖さを味わう様子の、細かい言葉の表現と演技が印象的な場面です。このあたりの台詞が好きなので、作品に組み込みたいと考えました。

手元にある小田島訳だと、この部分に該当しますね。

ジュリエット おお、飛びおりろとお命じください、あの塔の

上からでも、パリスと結婚せよと言うくらいなら。

あるいは盗賊の出る夜道を歩けと、あるいは

蛇の住みかに身をかくせと。ほえる熊とひとつ鎖に

つないでください、死人のカラカラ鳴る骨、

悪臭放つ脛の骨、黄ばんだ顎なしの頭蓋骨に

夜ごと埋もれる納骨堂に閉じこめてください。

あるいはできたばかりの新しい墓へ行けと、

死人の経帷子に身を包めとお命じください。

いままでなら聞くだけで震えあがったことでも、

恐れもせずためらいもせず、やってのけましょう、

いとしいロミオの妻として操を守るためならば。

ロレンス ではいいか、家に帰って楽しげに、

パリスとの結婚を承諾するのだ。

明日は水曜日、

明日の夜は必ず一人で床につくように、

乳母を寝室に入れてやすませてはならぬ。

床につくときは、この瓶をもって行き

なかの薬をすっかり飲みほすのだ、するとたちまち

冷たい、眠気をさそう体液が、からだじゅうの

血管という血管をくまなくかけめぐり、脈は

正しい鼓動を打たなくなり、とまるだろう、

体温も呼吸もなくなり、いのちのしるしは消えるだろう、

唇と頬のバラ色は、次第にあせて灰色に変わり、

目の窓は鎧戸を閉じるだろう、死が

いのちの光をしめきるときのように。

手足はしなやかな動きを奪われ、死体のように

硬く、こわばり、冷たくなるだろう。

このひからびた仮死の状態のまま

四十二時間をすごすことになるだろう、

そして熟睡のあとのように目をさますはず。

書き出す

思いついたのはいいとしても、やっぱりどうやって書き始めようっていう感じでしばらくアイドリングしていました。自分は「詩」といって文を書き始めてから全然日が浅いんですが、そのなかで自分なりに確立されたリズムというか、フローというかが、自転車に乗る感覚みたいな感じで、無意識だけどしっかりあります。まず口語だけど、散文!という形式が一番正確に素直に書けるというのが一個ポイントで、散文じゃない形式にしようとするとどっかちょっと取り繕ってる感じの違和感が残るから、散文で書き始めてみようと思いました。でも次のもう一個のポイントが問題で、完全に自動筆記スタイルしかできないんですね。さっきのロレンス神父のみたいに、大筋のネタというか書きたい内容、伝えたい意味みたいなのはしっかり決まった上で書き始めるんですが、それがどう進んでどう着地するかはやり終わるまで自分でもわからないのが悩みで、今回はいつも制御できる書き出し部分を縛られちゃっているので、「イイ流れ」に入るのが難しかったです。勝手に流れをつかんで進むみたいな人なので、ここにもっと意識的にたどり着けるようになりたいです。

今回は素材を抱えたままここで止まっちゃったので、試しに英語で書き始めてみました。ロレンスが喋ってるのはちょっとなんとなく英語のイメージだし、ロレンスが喋っていくのを真似して書き始めるのになんとなくこっちならいける気がしたんですね。ちょうどテーマも翻訳だし、翻訳もしてみたいから、同じ場面のセリフもそのまま英語で引用して混ぜ込んでみようということになりました。暑いところからスタートして、地面が割れていくApocalypseのイメージ、Stranger Thingsに出てくるThe Upside Downの世界の赤色とか、そういうピースを想像しながら、英語で書き進めていきました。内臓の赤色から切り替わって、反対の冷たい効果をもたらすロレンスの薬、その部分に劇の台詞で一番印象的な仮死状態を表現する部分を組み込みました。

すべてロレンスが最初から最後まで早口で言っているところから状況がわかるようにしたかったので、ほとんど止めずに、暑い話をしているところ→台詞の冷たいところ→翻訳者の話のところを全部止めずにつなげて極力句点も減らし、オタクの早口のような喋りとして書いてみました。

着地点としては、you owe that much, having exploited an apocalypse. というのが自分のなかで落ち方として決まっていたので、そこに向けて書きました。自動筆記スタイルだとこの終わりが決まらない限り、いつも間延びしたしんどい文になってしまうので、今回はギリ許容範囲内で落ちたかなという所感です。あんまり書き方にしても、勉強しても染み渡らないタイプなので、このへんも数をこなして感覚をつかむかなという感じでしょうか。このぐらいならギリOKという自己評価です。英語の文は書いていて振り返って、やっぱりちょっと語彙がパサついてるなあという感じです。一定以上のレベルの語彙を使っていなかったり、意図した以上にカクカクした不自然な言い回しが重なってしまっていたりと、ちょっと表現力が足りてないのが露呈しているなと思って、これは英日翻訳をコンペとか向けにやってみた機会でも思ったことなのですが、一からの創作でも大人が書く文としては物足りなさを感じますね。最近全然英語で文学を読んでいなくて、やっぱり読んで勝手に体が拾う、それを転じて自分の文でも使うようになる、というのが一番いいはずなので、もっと滑らかな表現を目指して読む量を増やそうかな。言うは易しだけどできるかなww

翻訳

自分で書いた文を翻訳してみるというのはとてもやってみたいことのひとつだったんですが、はじめてやってみました。よく考えてみたら効率の悪い作業で、めんどくさいけど楽しかったです。なにより感覚として、いつも翻訳しているときに、clichéですがw、文の声みたいなものを自分なりに拾ってそのまま言語だけ急いで変える!というイメージでやっているのですが、その感覚を自分が今回もそのまま使っているのがウケる!!という感じでした。いつもと同じ翻訳をやってる感覚なのに、ここはどう言う意図なんだろう…となったらすぐ、原作者を急いで呼んでこれる。というイメージでした。特に、シェイクスピアの台詞の部分なんかを含め、他の人が訳したらもっと文語的だったり、旧時代的な喋り方だったりになるところを、自分のいつも書くスタイルとポイントを理解している自分で訳すことで、口語的にできたことがよかったかなあと思います。かたい、熟語や喋りに使わない単語を形容表現用にちりばめながら、基本は口語を保つという自分の文体はどうやって書くときも共通しているので、翻訳という作業を通しても、うまいこと英語から日本語に移し替えられたなあと思います。

ちょっとうまく行かなかった部分もあります。crustがパンの皮なのですが、それを皮膚・人間の皮と比べているのに、それが日本語では全部皮になるからしつこいだけのもう一段階つまらない感じになりました。それから、話の内容が暑さから薬の効能に切り替わる際の「そういえば…」的パートが、英語でそういえばと書くよりも日本語にした方が唐突な感じを強めてしまっていて、ただでさえとんちんかんな内容を引っ張ってきて組み合わせているこの文のなかに「急になに?」という違和感を生んでしまっています。そこは上手じゃないなあと思うし、改善したいですね。あと、そうなってほしくてそうしたところはあるんですが、英語から日本語にそのまましたことで、口調が急に途中で馴れ馴れしくなった違和感が強まってしまっています。英語だと、口語的な口調から文語的な言い回し中心の口調に移行する違和感が少なかったのですが、日本語にするとそれが露骨だから、まともな文章を期待して読んだらなんやねんとなってしまうかなと思います。

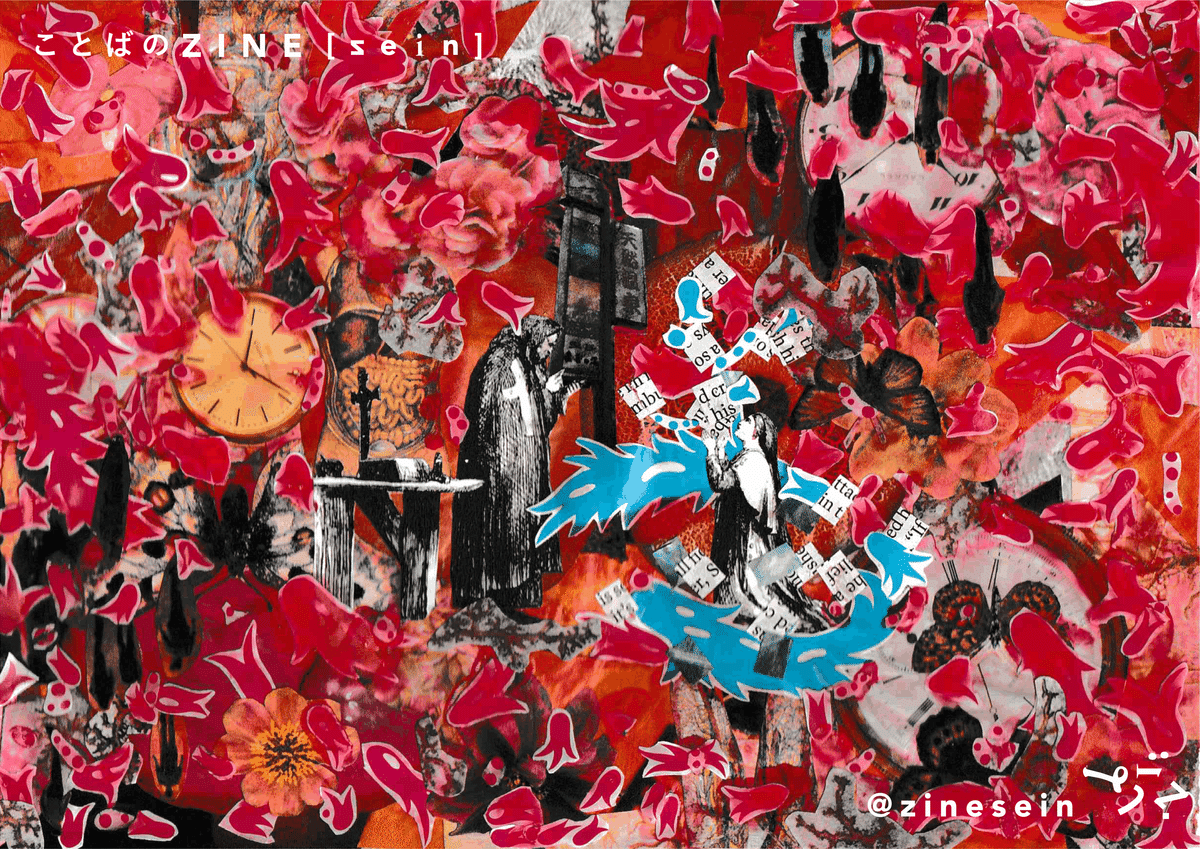

コラージュ

いつも詩でも、文でも、創作するときは、意識的に自分が近い日に触れた二つ以上の別個の概念を勝手に因果関係で結んで物語に近づけるようにしています。今回も他の人の文を実際に持ってきて使っていますし、そのほかにも周りでみた作品のイメージが入っているので、コラージュ要素は高いです。それはコラージュとも似てるなあといつも思っていて、もうひとつのできるようになりたいことであるデザインでも、いつも完全な創作よりコラージュっぽいことをしてしまうのが悩みでもありました。イイ要素を持ってきて組み合わせて、イイ見た目のものを作るのは得意でも、それはゼロイチの作品作りではないし、なにかのためにデザインをしている状況では無意識の盗作や剽窃にも近づいていってしまう行為なので、好きだけど、それしかできないのはよくないなあと思っていました。

ただ今回は、文において頭のなかでやったコラージュを、そのまま手元ですぐできるという確信があったし、そもそものストーリーが自分のものなので、実際にもう一個ビジュアルでわかるものとしてコラージュしてみるのいいなあと思ってやってみました。出来上がりをみても、書いた文との親和性がすごい高くていいなあ、視覚化できるとなんか整理されるものがあるなあと思ったし、なにより楽しかったので、つぎに同じことをやって文を書くときもコラージュまでセットでやってみたいです。

材料は近くにあったTIME誌(2018年ぐらいの?)からの赤〜オレンジの見開きの火事の写真や特集のウイルスの顕微鏡写真の切り抜き、Stranger Things 4 のポスタービジュアルからの人物の切り抜き、自分で撮った花の写真、時計の広告の文字盤部分の切り抜き、学芸大学のサウナで撮った好きな看板の切り抜き、それからパブリックドメイン・創作OKなアーカイブからいただいた古い図鑑のイラスト、同じくシェイクスピア作品のイラストをメインで用いています。赤系の絵具を混ぜたのりで塗り固めた上に、ちょうど最近資生堂パーラーのお菓子をいただいていて、世紀末要素出すのにちょうどいいなと思ったので模様を一つずつ切り抜き、最後に貼って塗り込みました。水色の、ジュリエット周りの本は、古いTIME誌のエンタメ面でThe Blade Runner の映画が取り上げられていて、そこから主に切り取って作りました。

実はこのとき〜今(8月18日現在)もコロナ軟禁タイムなので、ゆっくり作業ができて、人体のパーツとか赤い絵具とかでおどろおどろしいものを作っているのにピースフルな心で制作しました(笑)ヤバイ材料をたくさん並べて作っているのに、誰も部屋に入ってこられないから誰も気づかないという事実が多少寂しかったです。

ひとくちに表現しきれない、いろんな要素をはらんだ、というスタイルをうまいこと表現できるもりもりなコラージュにできた気がします。ちょっと入れすぎで変だわと途中で何回か心配になったのですが、どこで寄ってみてもちゃんと意図した要素が入っている風に仕上げられたので、満足していますし、書いた文とよく似たものがつくれたので、ひとつの作品って呼べる気がしています。

さいごに

うまくいった試みもありつつの、意図せずいい感じになったところもありつつの、全然うまくいってない感じもありつつので、興味深い実験になりました。普通に書き出しを決められた中で書くという制約を課すことも、自分で自分の文体やスタイルをよりよくコントロールして使い方を広げていくことにつながると思うので、練習していきたいです。次書いたときまた誰かが読んでくれたらめっちゃ嬉しいです…

一番最後に、翻訳前に英語で書いた原案を貼ります。やっぱ全然足りてなくて修行あるのみだけど、やってみるって次やるべきこと見えてきてたのしいですね…!

原案 A Chat with Friar Lawrence

A week into the summer holidays, with the relentless heat dragging on all the way back from April, we all knew where this was going; it was going to the end. The streets of Gakugeidaigaku during the day, a sauna you could stay in as long as you wanted, for free. No clouds, clear sky, the musty air somehow feeling so darkly moist and crackling dry at the same time, this temperature was coming from below, from beneath us, from the ground. No doubt, all was headed towards the next phase, the next phase in which that very ground would start to flake up, like dead skin on the back of your foot. You see, with your skin, you’re only fine because you have many many layers on top of layers, and only the very outer crust is dying and giving way. So, do you really know what happens, if all of those layers were to come as one single thick layer of skin, and in those circumstances, you were to be hit by those heat waves of a life size oven? You are going to crackle, like the very outer crust of some hard, German or English or whatever else, other-than-Japanese type of bread, and seeping through those little crackles will be the red. The red of your insides, the red of your little pieces of flesh, and muscle tissue, and all your little organs, glistening amidst all the pumping, fresh, live blood that you have running through those veins, all of the red, like that Inokashirakoen swan lake in the afternoon, dappled in the sun. The sun of Ensho, the sun this July, that is what will happen to the naïve gravel and concrete and asphalt enveloping the streets of Tokyo today, all breaking into crackles like bread, exposing all the red inside, all to be thrust out helplessly under the sun, just like your insides, just like I was talking about. Your insides; speaking of which, we should remember your actual insides, and what will happen to them; presently, a cold and drowsy humour, shall run through every single one of your veins, your pulse will cease to keep its regular rhythm, slowing to a halt, no warmth, no breath, none to prove you are still alive, the roses in your lips and cheeks all gradually fading to ash grey, your eyes’ windows closing down, falling, like death, when they shut up the day of life, each part, deprived of supple government, shall, stiff and stark and cold, appear like death: and right in this borrowed likeness of shrunken death, is the state in which you will remain for another 70 years to come, and then you will awaken as from a pleasant sleep. But the point is, when the end comes, when the skin of Tokyo gives way to all of these sweltering, murderous oven waves, and crackle, giving away its red insides, turning those insides all the way outside, burning like all hell and inferno, you will remain cool and shriveled, but retaining the necessary moisture and clarity, while all the remaining humans, far and wide, without discrimination or fail, writhe and wither and crisp up and crackle; there will be absolutely no mercy, but when you arise from your prolonged nap in those 70 years, dear translator, you will have your every current literary masterpiece on your hands, from east to west, Tokyo to Trinidad and Tobago, you name it, copyright free, public domain, pronto, no worries at all about tedious little tasks like emailing their agents and growing anxious knowing they’ll never reply, because you’re not a translator significant enough to handle any important work of literature, all you have to worry about will about moving those lanky fingers, they will never be allowed to rest, typing and typing into eternity and oblivion, until every last full stop of every page of every book left on this crust of earth, is all safely translated and published and put out there for the empty world to read, even though there will be no human left standing to read that, you owe that much, having exploited an apocalypse.

引用:Shakespeare, William. Romeo and Juliet, 1597. Oxford :published for the Malone Society by Oxford University Press, 2000.

佐藤悠花 Haruka Sato

2001生。早稲田大学文化構想学部の翻訳実践・批評ゼミで勉強中です。詩の学生誌:インカレポエトリ5号・6号に参加して、6号では表紙デザインも担当しています。最近、zine ito. (Instagram: zine_ito)というZINEに詩を寄稿しました。翻訳と詩は自己流にやるのだけ好きだけど、ここからはもう少しデザインを勉強したい。

![ことばのZINE ザイン? [sein]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/82475942/profile_daf1de88a96997e385bed64a287c4f61.png?width=60)