『Viewfinder』感想:写真の景色が現実を塗り替える。錯覚、騙し絵、歪む認知に脳が驚く大傑作パズルゲーム

傑作!2023年ベストインディーゲーム候補です。

『Viewfinder』は、認知が歪むパズルゲーム。

大きなくくりで言うと錯覚を利用したゲームです。

これはやはり映像を伴うエンタメでしか味わうことが出来ませんし、テレビや映画のように自動で進むのではなく、ゲームという媒体だからこそ楽しめる、自分で動き、自分で錯覚を体験するという感覚。

錯覚とゲームの相性の良さ、素晴らしかったです。

「写真が現実になる」というルールで遊ぶ

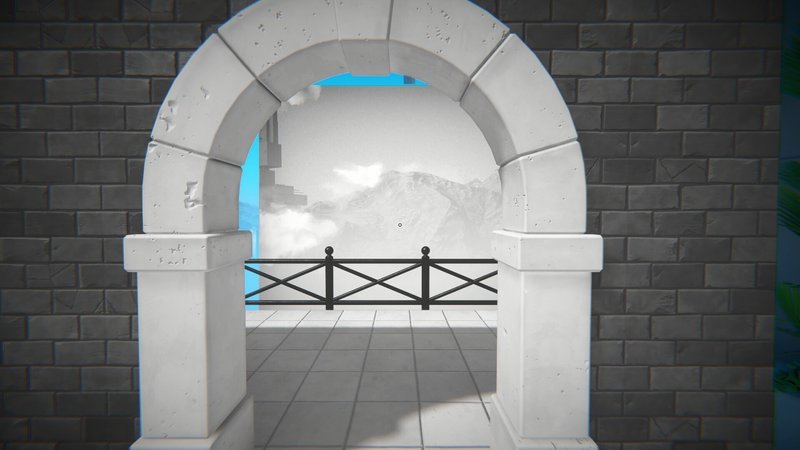

写真を空間に貼りつけることで、その写真に写っている景色が現実になる。

それがこのゲームの根本的なルールです。

これは言葉で説明するのがとても難しいのですが、頑張って説明してみます。(公式動画を見てもらえると一発で理解できます)

そもそも、私たちが見ている景色は、縦、横、奥行きで構成された世界です。遠くにある家は小さく見え、近くにあるコップは大きく見えます。

その世界を切り取ったのが写真です。

写真には、奥行きというものが存在しません。ただの縦と横の紙媒体です。

では奥行きはどこに消えたのか。

写真の中に、「遠くのものほど小さく、近くのものほど大きく」という仕組みで写っている風景。それが、奥行きの残り香であり、奥行きが確かに存在していたという証拠です。

遠近法により、現実では「遠くのものは小さく見える(でも近づくと大きい)」という条件が、「遠くのものは小さく見える(だから小さく写真に写る)」という条件に固定され、写真の中に写ったものの大きさは、そのルールによって現実から切り取られます。

どれほど大きい物でも、遠くから撮影すれば写真のサイズに収まります。

これが写真の基本です。

このゲームでは、そのように写真という形にすることで失われた「奥行き」「大きさ」というものを、再び現実に復活させることができ、その復活した「写真に写っていた世界」を進んでいくというゲームです。

写真からの現実は、任意の場所に復活することができ、写真を回転させることで任意の角度で復活させることが出来るという、現実がバグるシステムとなっています。

ゲームはステージ制。

ひとつの小さなエリアの中で、プレイヤーは転送装置を起動し次のエリアに移っていくという形で先に進みます。

序盤は、エリアに落ちている写真を拾い、それを世界に具現化し、出現した「写真に写っていた通りの景色」を進んでいきます。

この際、写真の後ろ側にある現実の風景、これは写真の景色に上書きされてしまいます。

橋が無いのが現実なのに、橋がある写真を遠くから「自分の見ている景色」のように、現実に重ねる。すると、「現実+写真の景色ー写真で隠れた現実の景色=写真配置後の景色」となるのです。

転送装置を起動するにはバッテリーが必要ですが、例えば起動にバッテリーが2つ必要なのに、もともとのエリアにバッテリーがひとつしかない場合。

エリアを歩き回ると、落ちている「バッテリーが映った写真」を見つけます。それを拾い、現実に具現化することで、「バッテリーがもうひとつ増える」状態となります。

そして、写真から具現化したバッテリーを使うことで、必要バッテリー数を満たし、転送装置が使用可能に。

また、壁に向かって写真を具現化することで、壁のあった場所に「写真の景色」が上書きされます。これにより、写真を配置する前は壁があり通れなかったが、写真を配置したことにより、壁のあった現実が写真の景色に上書きされる…つまり、壁が「存在しなかったもの」となり、写真の景色が「もともと存在していたもの」となります。それにより、壁のあった場所を通過できるようになるのです。

その他、景色を写した写真だけではなく、イラストやPC画面など多数の「現実を切り取ったもの」が出てきては、それを現実に上書きして先に進みます。それらは現実に具現化する際、回転させることも出来るので、どのような向きで現実に上書きするかもまたパズル要素となっています。

ゲームが進むと、コピー機やポラロイドカメラも出現。つまり、写真を複製することも出来れば、自ら現実を撮影し、それにより発生した写真を使い、また現実を上書きすることもできます。

一人称視点という仕組みを使い、写真を現実に貼りつけ、上書きするという非常に尖ったコンセプト。現実がそこにあり、写真はただの奥行きの無い、縦横の紙媒体。そんな常識を破壊するとともに、写真が写真であること、写真に写った景色はただの2次元であるということを現実として認識しているからこそ、脳が惑わされます。

その他にも、トリックアートを利用したり色を利用したり、様々な形で認知が歪むような仕掛けもあり、思わず笑みがこぼれました。

難易度はそこまで高くありません。もちろん、気づくか気づかないかの違いなので、一度思考の迷路に入ってしまうとなかなか抜け出せない可能性があるので、ここは人によるかもしれません。

とは言え、ゲームシステムとして「巻き戻し」が存在するので、簡単にやり直すことが可能。ゲームオーバーになるのではなく、連続した世界を撒き戻すので、あらゆる可能性をシンプルかつスピーディーに試し続けることが出来るのです。

私はプレイ時間5時間弱でクリア。

そのプレイ時間以上に濃密な体験と、認知の歪みに惑わされる体験、そして閃きによるゲーム攻略という気持ちいい体験を得られました。

どれほどプレイしても、現実を写真が上書きする感覚は戸惑います。まるで一瞬歩き方を忘れるような、無意識で理解していたことに対する躓きが奇妙な感覚でした。

パズル要素も徐々に難しく…というか、新たな発想を求めてくるので飽きがありません。特に、自分で写真を撮れるようになってからの自由度は高く、「おそらく開発側が想定しなかったであろう解法」でクリアしたステージもありました。このあたりも、杓子定規なパズルゲームではない、プレイヤーの発想を大切にしてくれるところがあって良いですね。

加えていうなら、地味に音楽が良い。エンディングの音楽も好きで、OSTを探しました(今は無いようです)。

コンセプトが先行しているゲームかと思っていましたが、パズル要素は非常に丁寧な作り。

簡単なストーリーもあり、単なるパズルゲームで終わらせない魅力と物語への興味もありました。

『GOROGOA』『The Unfinished Swan』『SUPERLIMINAL』『MAQUETTE』あたりが好きな方は、是非プレイしてみてはいかがでしょうか。

間違いなく名作です。

認知を歪めると同時に、その認知が再び全てを理解する瞬間の、脳が混乱する感覚を楽しんでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?