9月入学案の是非を問う

こんばんは!今日は、横浜は中華街近辺に行きました。もちろん遊びではありませんが、普段はとても混雑している界隈が閑散としてました。不要不急の外出を控えることが継続されている中、お土産さえ購入されないとなると、テイクアウトで経済補填をしていくというわけでは収まりそうな気はしません…。いずれにしても、自由に行動できる、そして活気付いた街並みが取り戻されることを祈るばかりです。

さて本日は、ニュースでも話題となっている、〝9月入学案〟について。

そもそも、9月入学というのは、国内であればインター系の学校や国際教養的な学部の学生を対象としてることが多めです。筆者の同期でも、学生時代に9月に入ったよーという仲間もいました。

あまり知識がないと、世界標準(グローバルスタンダード)だからいいんじゃない?って見方もできますが、そもそも、なぜ9月なのか?というのを少し調べてみました。

諸説あるようですが、農業繁忙期が落ち着く頃が欧米では9月なようです。その落ち着いた頃から学業に専念する、みたいな説があるようです。

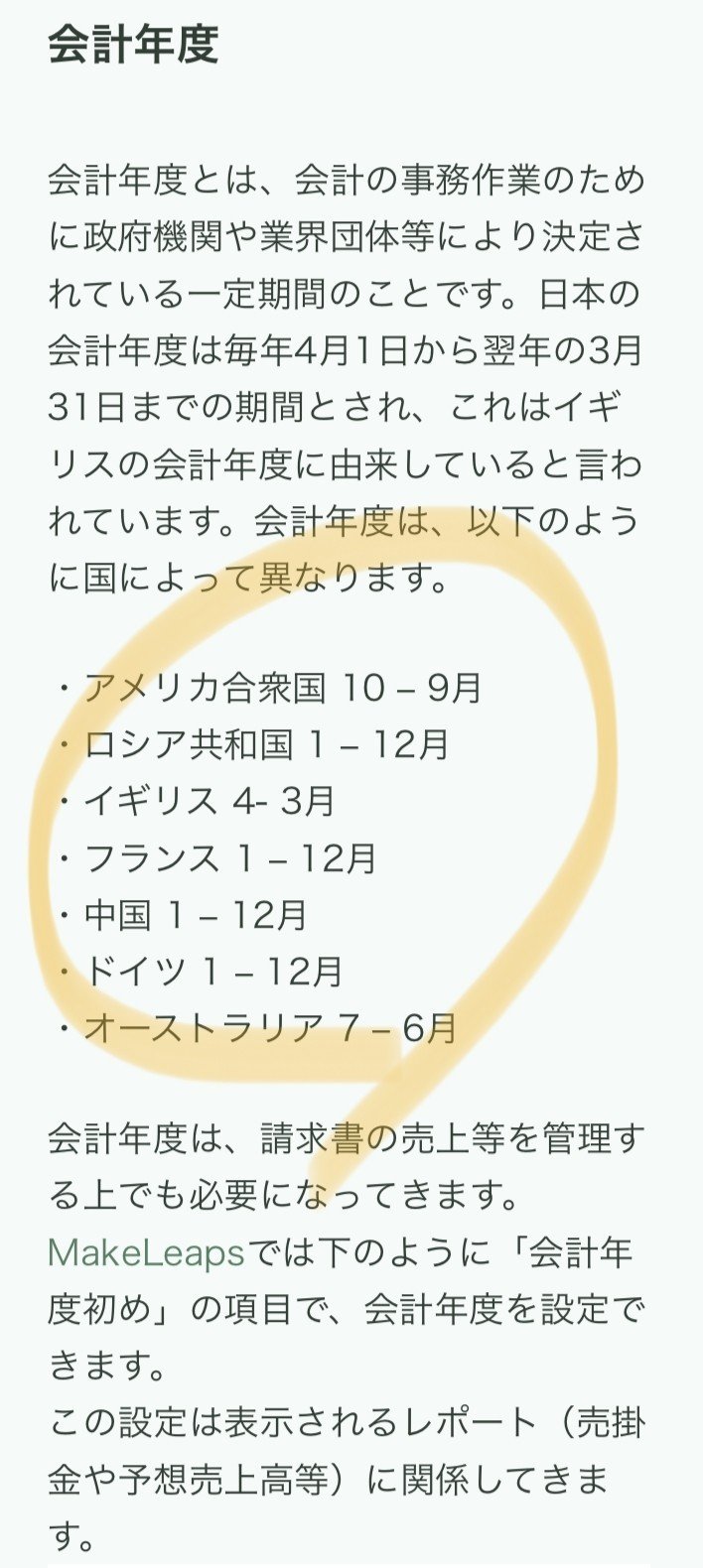

一方、日本では4月が当たり前ですよね。これも諸説あるようですが、一つは〝会計年度〟がポイントです。会計年度については、以下ご参照ください↓参考…https://www.makeleaps.jp/資料/経費/会計年度/

と、上記な訳ですが、堅苦しい?大人の事情やんと言われたらそれでおしまい…となりそうですが、なにが起こるかと言いますと、説明しまいともわかりますように、いろんな時期がずれ込んでしまうわけですよね(国内の)

入社はしかり、学校のプログラム等々をはじめ、その他法体系などなど変更となると大規模な刷新なり改革が必須となるわけです。

コロナによって、リモートワークが推進された。ならば、教育も9月入学案にしよう!といとも簡単にできるのであれば、もっとすぐできていたはずです。

学校現場では、学びの体系、最近ではそれこそICT教育など、考慮されるべきものがたくさんあります。

最新の報道によれば、慎重な動きになってきたようですが、まずは、主役が子どもであり、その子どもたちの成長にハードルがないことが一番です。

本日は、タイムリーな話題での投稿となりましたが、こうしたことを機にご家庭でも日々の学びのリズム、体系なども見つめられるといいかもしれませんね。

それではまた明日🙌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?