たまには損得で考える

ある学生団体の飲み会で「1回生をもっと仲良くするにはどうすればいいか」という話をしていた時に「たまには損得で考えた方が行動しやすくなるんじゃないか」と思ったので、そういったことについて書いていきます。

好みに左右されてしまう

学生団体のあるメンバーが「1回生と先輩の仲があまり深まっていないから、ミーティングのやり方を工夫する?席替えとかありかもな~」と言うと別のメンバーがこのように答えました。

「確かに団体的にはメンバー全員が仲良くなる方が良いとは思うんやけど、個人的には『仲いい人たちで固まってもいい』って思っちゃう。だからミーティングで席替えとか面倒やねんな~」

このように必要だと分かっていても、中々行動に移せないことはよくあることだと思います。

さらに、この場合だと席替えによって、周りに仲が良い人がいないという不安感から空気が重くなります。そうなると進めづらいし、アイスブレイクの時間を設ける必要があったり、結構な手間がかかります。

こんな場合の対処法を自分なりに考えてみました。

損得で考える

「メンバー同士の関係性を深めた方が楽しいから深めた方が良い」という理由は綺麗ですが、中々行動に移しづらいです。そこで「単純に仲が良いとどんな得があるか」という視点で考えてみます。

リーダー的には人が多ければ多いだけ負担が分散されるので、企画などにできるだけ沢山の人が来て欲しいです。ただ今の1回生はまだ入ったばかりで不安の方が大きいので、集団心理に左右されやすいです。

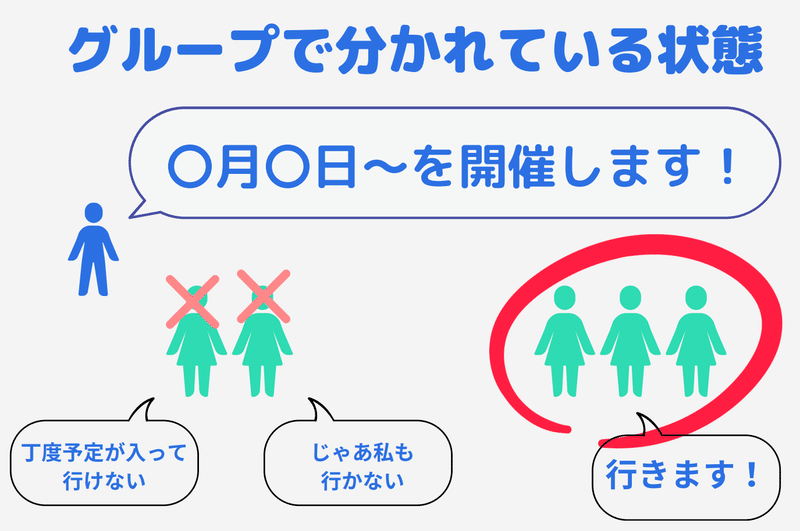

具体的に以下の図で説明していきます。

グループで分かれていると、1人が用事で来れなくなったときに、他の人も来なくなることが多いです。これが連鎖すると、かなり沢山の人が来れなくなります。ただ来れるかどうかは、運でしかないので仕方がありません。

それに対して、グループを超えて仲が良いと、仮に友達の1人が来れなかったとしても、別の友達がいるので来れる可能性が上がります。このように運の要素を減らすことによって失う数を減らすことが出来ます。

もちろん無理に「全員仲良くなれ」という訳ではありませんが、ある程度誰とでもコミュニケーションを築けている環境は必須です。後々部署ごとに分かれたとしても連携が取りやすくなります。

前提の確認

ちなみにこれは「早めに企画のアナウンスをする」など、打てる手は全て打ったという前提の話です。そういったことについて詳しく書いた記事を別で書いたのでよければご覧ください。

おわりに

綺麗事だけで動くのは難しいので、時には損得を持ち込むことも大切だと考えています。特に僕は偽善が結果的に人のためになればそれでいいと思うので、損得感情を上手く使う必要性は大きいはずです。

またこのように飲み会の中で、フランクに自分のアイデアを共有できる環境は素晴らしいと思っています。こういう話がオフの場でも出れば、良い意見が循環していきます。

ただやはりお酒が入ってしまっているので、非現実的なアイデアが出てしまうことも多いです。だからこそ取捨選択して今回のようにまとめることは大切だと考えました。

本日も読んでくださりありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?