2024年1月の記事一覧

ヘリテージ『ガーフィンケルとエスノメソドロジー』のメモ

ガーフィンケルに関する書籍を読む。ガーフィンケルが在学したハーヴァード大学の社会関係デパートメントは、いくつかの社会科学分野が合併したものだった。パーソンズの『行為の一般理論に向けて』はそのような環境の中で書かれたということ。

John Heritage.Garfinkel and Ethomethodology.1984.第2章、7ページ

鶴見俊輔とレイモンド・ウィリアムズ

ノート

鶴見俊輔とレイモンド・ウィリアムズ コミュニケーションとコミュニティーについて

著書『限界芸術論からの文化研究』第1章 限界芸術論の文化社会学 3節 鶴見と文化研究 4大衆文化と日常を考えるために より

鶴見のコミュニケーション論は、例えば市井三郎によれば記号や言語とまとめられるものであり、ウィリアムズのような「コミュニティ」とのつながりは強調されていない。しかし鶴見はロバート

クリップメモ0123

セルフレジは社会的に失敗だった?

気になった記事。私も残念ながらセルフレジは問題あると思います。

「文化、構造、運動体」のためのノート

10年前のFacebookの投稿の一部改稿。

『現代社会理論の変貌』ミネルヴァ書房、2016年収録論考とはバージョン違い。

アルチュセールは、「構造主義」を代表する思想家として知られている。そして、ホールなどによってもそのように分類されている。それは何故か?

アルチュセールの「構造」による社会理論を考える上で、その方法論における「理論的アンチ・ヒューマニズム」がある。彼は『マルクスのた

朝の研究20240111

朝の研究。

鶴見俊輔「プラグマティズムの発達概説」『アメリカ哲学』を読む。

鶴見は、日本のプラグマティズムがジャーナリズムに連なる「時評批評」の中にあるものと書いている。

ここで鶴見は時評的な能力をマス・コミュニケーションだけに求めているのではないことがわかる。マス・コミュニケーションに対するものとしては、「各種の小報道機関、組合、学校など」が挙げられている。ラザースフェルドを読んでいたのかど

マクルーハンのメディア論

“McLuhan wrote extensively in work that holds up incredibly well on the role media takes in shaping culture.”

@pmarca Marc Andreesen talking with Rick Rubin @RickRubin about McLuhan and media.

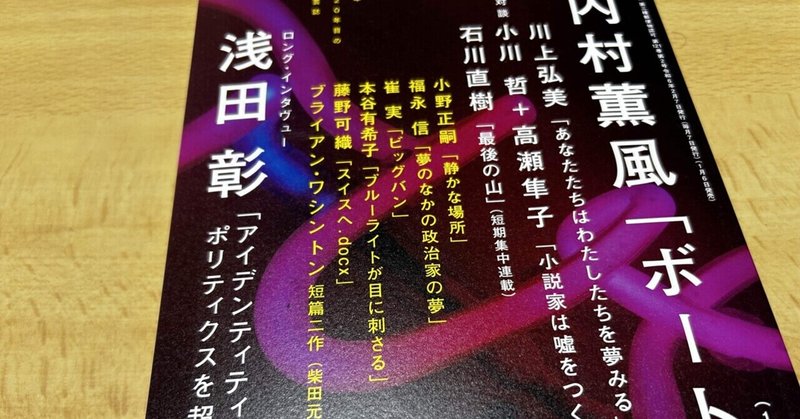

朝の読書(浅田彰「アイデンティティ・ポリティクスを超えて」『新潮』2024年2月号

朝の読書。浅田彰「アイデンティティ・ポリティクスを超えて」『新潮』2024年2月号

前半でフランスを中心としたポスト構造主義、後半は世界情勢を反映しているのかアメリカを中心としたアイデンティティ・ポリティクスの話。マクルーハンが出てくるのは、カナダで研究していたことと浅田がアンカーのようにつながって興味深かった。フランス現代思想とアメリカは、ここではポール・ド・マンが象徴的だろう。柄谷行人がイエ

ラトゥール『社会的なものを組み直す』のメモ

メモ。

ラトゥールの『社会的なものを組み直す』の訳者注において、アクションはヒトの行為とモノの作用に訳し分けているとのこと。

「人間のアクションには意図があり、モノのアクションとは違う」という批判についてモノのエージェンシーがあるとのこと。エージェンシーとは作用する力であると。なるほど。

ラトゥールの文章は少し読みにくい。