これさえ読めば!【大学入学共通テスト】今日から使える2025年度入試まるっとポイント解説

\いよいよ新課程入試スタート/

こんにちは!代ゼミ教育総研note、編集チームです。

今日から新しいマガジンがスタート!

2022年度(令和4年度)から高等学校の学習指導要領が大幅に改訂されました。これに伴い、2025年度大学入試より新課程の教科・科目から出題されることになります。

従来からの変更点が数多くあり、「情報をキャッチアップするだけでもかなり大変…」という先生方のお声をよく聞きます。

このマガジンでは、「大学入試まるっとポイント解説!」と題して、新課程入試にむけて知っておいていただきたい要点を入試情報チームからシリーズでお伝えしていきます。

第1回は「大学入学共通テスト」について解説いたします。

実際に受験生の指導にあたっている先生方、大学入試に関わるお仕事をされている方など、大学入試情報・大学受験情報のアップデートにぜひお役立てください😊

マガジンのフォローはコチラ▼

■大学入学共通テストが変わる

2025年度の大学入学共通テストは、2025年1月18日(土)、19日(日)に実施され、様々な変更点があります。

▶試験全体に関わる変更点

①試験時間割の変更 ~ペース配分を要確認~

科目の新設や試験時間の延長により時間割も変更され、全体の実施時間が長くなります。その影響で試験1日目・2日目ともに終了時刻が18時台となります。

試験時間が延長された科目については、変更後の試験時間に対応した適切な時間配分を考え、試験に挑む必要があります。

また従来から国公立大学受験者は長時間の試験に対応する持久力や集中力が求められていましたが、2025年からはこれらの力がさらに必要となります。

🔍Point🔍

模試では時間配分を意識しながら受験すること、

ペース配分についても改めて確認させるとよいでしょう。

=・=・=・=・=

②旧教育課程履修者への経過措置 ~問題の選択間違いに注意~

旧課程で履修した受験生に不利が生じないように、旧課程の試験科目を選択できるとするものです。2025年度に限って行われ、「地理歴史」「公民」「数学①」「数学②」「情報」が対象となります。

ちなみに旧課程対応問題を新課程履修者が選択することはできませんので注意が必要です。「地歴公民」は新旧どちらの問題を解答するか出願時に選択しますが、「数学」および「情報」は新旧どちらの問題も試験当日に配布されます。

🔍Point🔍

「数学」および「情報」は

新旧どちらを解くかを当日自分で選ぶため、

マークミスや解答する問題の間違いには十分注意する必要があります。

▶各科目の変更点

✎国語 ~従来と異なるタイプの出題が加わる~

大問と配点の変更があります。従来は近代以降の文章(現代文)が2問、古文・漢文がそれぞれ1問ずつの計4問という構成でした。

2025年度から近代以降の文章(現代文)の大問が新たに一つ追加され、近代以降の文章(現代文)が3問、古文・漢文が1問ずつの計5問となります。

それに伴い大問ごとの配点も変更となり、計200点のうち近代以降の文章(現代文)が計110点(2022年11月の試行調査では第1問45点・第2問45点・第3問20点)、古典については古文・漢文が各45点の計90点、となります。

またこの大問追加により、試験時間が従来の80分から90分になります。新たに追加される大問については大学入試センターより、2022年11月に試作問題が上記の構成で公表されていますが、その内容は文章や図、グラフ、生徒作成のレポートなどの多様なテクストを参照して解答する形式となっています。いわゆる”実用的な文章”ですが、従来の国語とは異なるタイプの出題といえるでしょう。

新タイプの出題がどのような問題かを知るためにも、試作問題をチェックされることをおすすめします。

ただし、あくまで試作問題であり、毎年上記の形式で出題されるとは限らないためご注意ください。

★試作問題はこちらから↓

★問題分析と対策はこちらから↓

=・=・=・=・=

✎地歴・公民 ~最も大きな変更あり~

2025年度共通テストで最も大きな変更が加えられる教科・科目と言ってよいでしょう。

学習指導要領の改訂によって「地理総合」「歴史総合」「公共」が必履修科目として新設され、従来の地歴B科目(「地理B」「日本史B」「世界史B」)は「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」として生まれ変わりました。

受験生は必履修科目を組み合わせた出題科目である「地理総合/歴史総合/公共」と、必履修科目と選択科目を組み合わせた出題科目である「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」の計6科目から必要な科目を選択することになります。

中でも特に注意が必要になるのが歴史科目です。「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」の2科目については、「歴史総合」の範囲から日本史と世界史の融合問題がそれぞれ1題出題されます。

歴史科目を選択する受験生にとっては、日本史・世界史の両方に対応する必要があるため、従来と比較して幅広い範囲の勉強が求められます。

また公民科目についても同様に、「公共,倫理」「公共,政治・経済」のどちらにも倫理と政治・経済の内容を含んだ「公共」の内容が出題されます。そのため従来の「倫理」「政治・経済」と異なり1科目の内容のみで受験をすることができないため、こちらも従来よりも幅広い範囲の勉強が求められることになります。

科目選択に関して、地歴・公民科目を2科目受験する場合、選択できる科目の組み合わせに制限があります。例えば同一名称の科目が含まれる「公共,倫理」「公共,政治・経済」の組み合わせは不可となります。

また、必履修科目を組み合わせた「地理総合/歴史総合/公共」については、受験する大学によっては選択不可にしている場合もあります。志望校の募集要項等を十分に確認するようにしてください。

=・=・=・=・=

✎数学 ~選択問題や試験時間の変更~

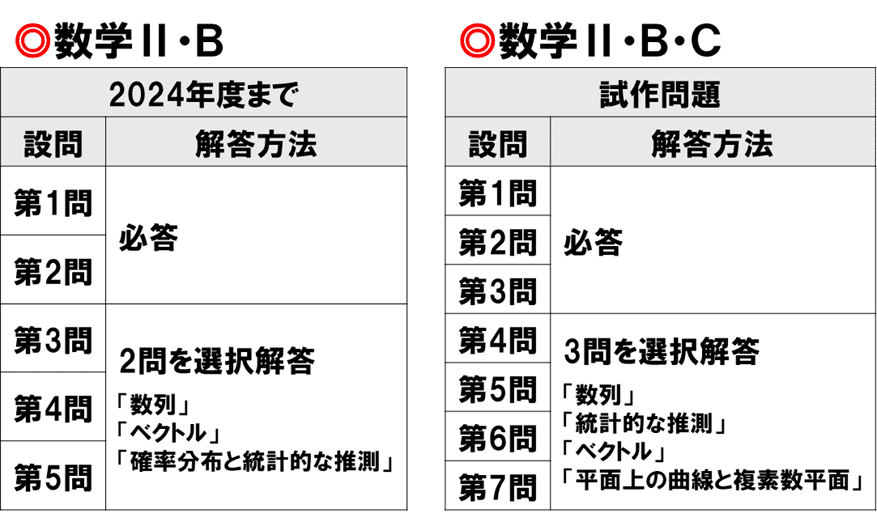

数学Cが設けられたことや教科全体の分野構成が変化したことに合わせて、従来の「数学Ⅱ・数学B」が「数学Ⅱ,数学B,数学C」に変わります(「数学Ⅱ」単独問題、「簿記・会計」、「情報関係基礎」は廃止)。

これに伴い、選択問題に大きな変更が加えられました。従来の「数学Ⅰ・数学A」の後半は「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」の3項目の内容から2項目を選択解答するものでしたが、2025年度共通テストの「数学Ⅰ,数学A」では「図形の性質」「場合の数と確率」の2項目の内容を全て解答するものとなり、選択問題が消滅します。

「数学Ⅱ,数学B,数学C」については選択問題が存続し、「数列」「統計的な推測」「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」の4項目の内容から3項目を選択解答する構成となります。従来の「数学Ⅱ・数学B」と比較すると、「統計的な推測」と「平面上の曲線と複素数平面」のうちいずれか一つの分野の内容が加わることになるので、必要となる学習量も増加するといえるでしょう。

また出題範囲の増加に伴い、試験時間が60分から70分になります。これで「数学Ⅰ,数学A」と「数学Ⅱ,数学B,数学C」の試験時間は70分で統一されます。

=・=・=・=・=

✎理科 ~試験時間割に変更あり~

従来は4科目に分かれていた基礎科目が「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」として1科目に集約され、このうち2分野を選択解答するものとする、という形式上の変更があります。

しかし実質的には従来とほぼ同様の形で実施されます。専門科目については、従来の方式からの大きな変更点はありません。

また、2024年度までの試験時間割は理科①(基礎科目)9:30から、理科②(専門科目)15:40からと2分割されていましたが、2025年度からは基礎・専門ともに9:30から同一の時間帯に試験が実施されます。

=・=・=・=・=

✎英語 ~大きな変更点なし~

出題内容については大きな変更点がなく、リーディング80分(100点)・リスニング60分(うち解答時間30分、100点)の形で従来と同様に実施されます。

ただし、試行調査では大問8題で構成されていました。2025年度の共通テストにおいても同様の構成が予想されるため、時間配分には十分注意してください。

=・=・=・=・=

✎情報 ~新設科目~

情報技術の発展のなか、それらの技術に関する知識や情報リテラシーの獲得は必須スキルとして認識されるようになってきました。そういった社会状況を受け、共通テストにおいても「情報Ⅰ」から出題されるようになります。完全な新設科目であり過去問が存在しないため、先生方もその対策に苦慮しているのではないでしょうか。

しかし私立大学の多くや一部の国公立大学の中には「情報Ⅰ」の受験を必須としない大学や、受験必須であるものの2025年は点数化しないと決定した大学もあるため、志望校が公表している内容、募集要項等を確認することも大切になります。

また既卒生については、旧課程履修者への経過措置として「旧情報」が出題されることが大きなポイントです。既卒生は新課程の「情報Ⅰ」と旧課程の「旧情報」のどちらも受験ができるので、各自の履修状況と出題範囲を照らし合わせて受験科目を決定するとよいでしょう。

★試作問題はこちらから↓

6-2-1_試作問題『情報Ⅰ』※令和4年12月23日一部修正.pdf (dnc.ac.jp)

★問題分析と対策はこちらから↓

■新課程入試を過度に恐れる必要はない

大学入試センターが公表している資料には、

・これまでの大学入学共通テストの実施状況を踏まえた方針とすること

・大学で学修するために共通して必要となる、高等学校の段階において身に付けた 基礎的な力を問う問題を作成する

と明記されています。

2 令和7年度共通テストの問題作成方針に関する検討の方向性について.pdf (dnc.ac.jp)

ここまで共通テストの変更点について述べてきましたが、受験において勉強すべき内容が大きく変わるわけではありません。あくまで高校での学習がベースとなります。そのため必要以上に不安を感じなくともよいでしょう。

▶受験生を指導する皆さんへのヒント

🔍Point①🔍

学校の勉強に加え、日ごろから自分の身近なものや

社会に興味を持って生活させるような働きかけをする

🔍Point②🔍

受験勉強の取り組み方や生活習慣など、

入試に対する情報収集力を身につけさせる

の2点です。どんなことでも良いので、「自分で考える」「思ったことを表現する」「必要な情報を取捨選択する」といった経験を普段からさせることで、これまでの共通テストでも出題されてきた会話文での問題や、テーマ問題にも対応できる力が少しずつ身についていくでしょう。

受験生の中には「学校の授業」と「受験勉強」を分けて考えている方が多いように思います。

しかし、本当にそれでよいのでしょうか。

学校の授業で身につけた基礎知識が受験に必要な学力養成のためのベースになることは言うまでもありません。両者は完全に一致しているわけではありませんが、互いに関係しあっているはずです。

学んだ知識を自分ごととして捉え、使える知識に変換できるかどうかは自分次第です。様々な事象を関連付け理解できる受験生は学力が伸長するように思います。

=・=・=・=・=

共通テストが求める学力は現代の社会を生き抜く子どもたちに身につけてほしい学ぶ力、考える力を示したメッセージだともいえます。これは、新課程に関わる変更に関わらず、共通テスト導入当時から示されている指針です。

いま一度自分達が過ごす社会と学校での学びの繋がりを意識させ、多くの受験生が学ぶことの楽しさを実感する機会となることを願います。

YouTube代ゼミサテラインチャンネルにて、2025年度共通テストの対策の指針を提供中です。こちらもぜひご覧ください。

#代ゼミ #代ゼミ教育総研 #教育総研note

#大学入試 #大学受験 #大学入試情報 #大学受験情報 #共通テスト

#英語 #数学 #国語 #理科 #社会 #情報 #新課程入試 #おすすめ学習法