言い伝えだった学習ピラミッド

学習指導要領や大学教育(特に初年次教育)において「アクティブラーニング」「能動的な学習」「主体的な学び」「深い学び」といった言葉が良く使われる。そして、それらと共に登場する図に「学習ピラミッド(Learning Pyramid)」がある。その図については以下の文献[1,2]が参考になる。

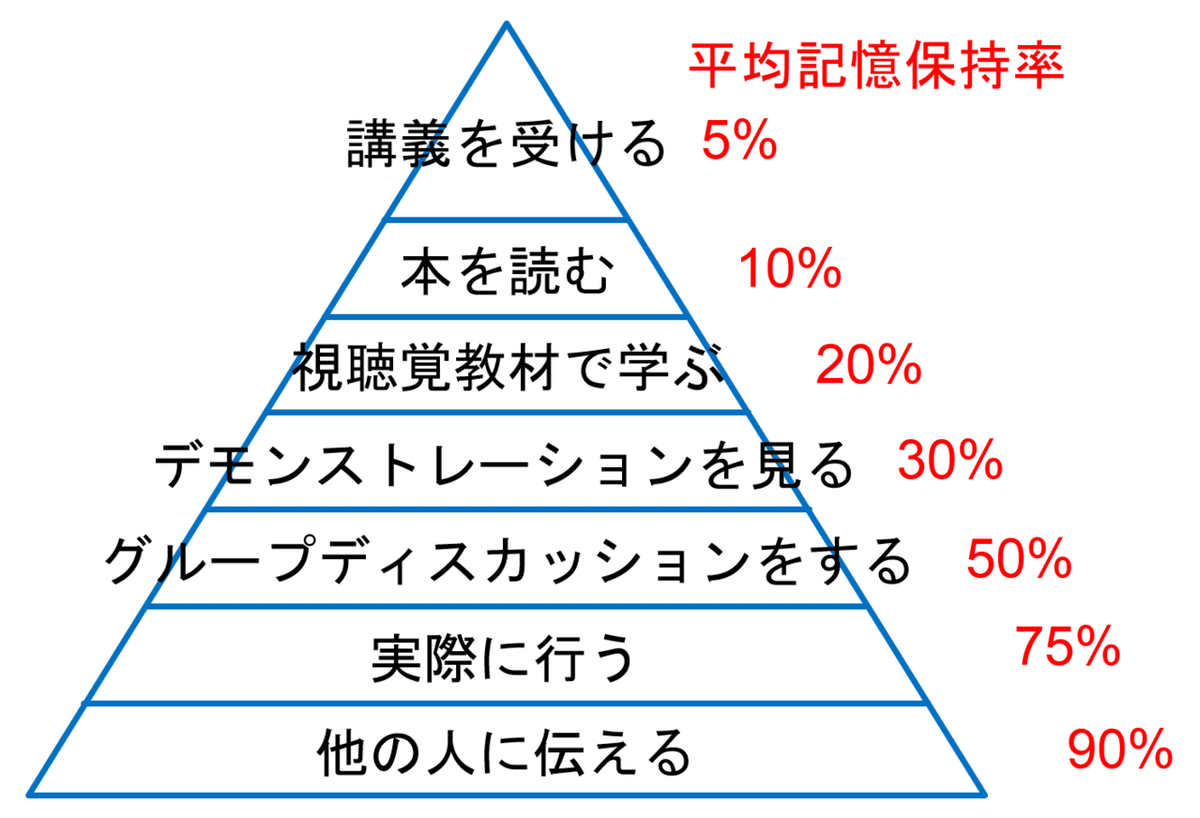

ピラミッドの各階層には学習形態が書かれており、その隣には各学習形態に対応する平均記憶保持率が書かれている。講義を受けるよりは本を読んだ方が身に付く、といった具合で、グループディスカッションをしたり、実際に行ったり、他の人に伝えることが記憶保持率の高い学習なのだという。

実は先に引用した文献[1,2]ではこの学習ピラミッドの批判的な論考が書かれている。というのも、この学習ピラミッドには何の根拠もないそうなのだ。

頻繁に引用されるにもかかわらず、米国Maine州BethelにあるNational Training Laboratories(NTL)で開発されたものらしいということ以外、出典も明らかではない。おそらくは、エドガー・デールの古典的なモデルである「経験の円錐(Dale's Cone of Experience)」のバリエーションだろう

「経験の円錐」については文献[2]を参照のこと。また、文献[2]にはNTLの杜撰な見解についても紹介されている。

学習ピラミッドの問題は出典不明な点だけでなく、数値の根拠がないことや、「講義を受ける」といってもどのような講義かは不問にしている点などが挙げられる。これらの批判の上で以下のような立場に辿り着く。

ラーニングピラミッドは、あくまで実践を推進するための模式図だと理解しなければならない。

というわけで、よく見る学習ピラミッドは“まゆつばもの”なようである。

それにも関わらず、よく用いられているのは「まあ確かにそんな感じだろうね」という賛同意見を示す人が多いことの表れだろう(もしくは出典を確かめない人が多いこと?ソーカル事件に似ている気もする)。

かく言う僕自身も「まあ確かにそんな感じだろうね」と思う。

学習ピラミッドは“言い伝え”だと思いながら使うのが、ちょうど良いのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?