足底腱膜炎と下腿後面筋の関係性 ~アキレス腱と足底腱膜は繋がっている!~

足底腱膜炎は「人口の約10%に発症する」と報告されており、特に、40~50代に多い疾患です。一度発症すると慢性的な経過をたどり、一度症状が軽減しても再発するリスクが高いイメージがあります。

足底腱膜の原因として考えられているものとして、肥満、足底内在筋の機能低下、扁平足(内側縦アーチの減少)、足関節背屈可動域制限などが挙げられています。

しかし、上の原因以外にも足底腱膜炎の原因として考えられるものがあります。今回の記事では、下腿後面筋と足底腱膜炎の関係性を考えていきたいと思います!

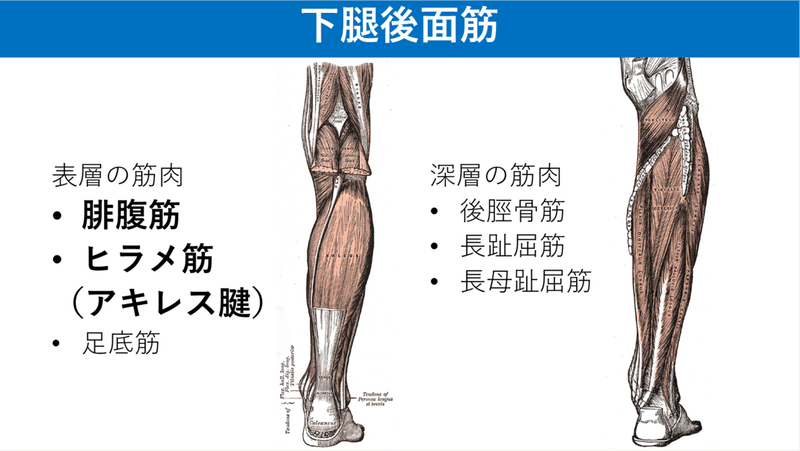

1.下腿後面筋の解剖

下腿後面筋には腓腹筋とヒラメ筋、足底筋が表層に存在し、後脛骨筋、長母指屈筋、長趾屈筋が存在します。その中で、表層にある腓腹筋とヒラメ筋は足底腱膜に影響を与える筋肉と考えられています。

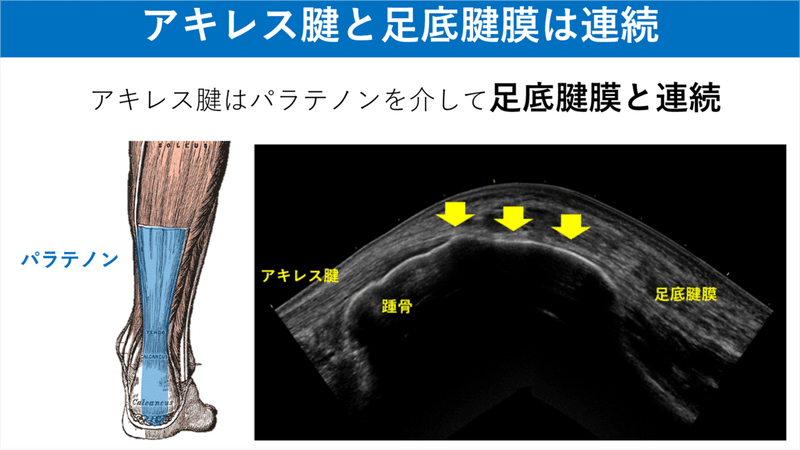

腓腹筋とヒラメ筋は捻じれながら走行し、下腿遠位で合流し、アキレス腱となり、踵骨に付着します。そして、アキレス腱はパラテノンを介して足底腱膜と連続します。

つまり、”アキレス腱-踵骨-足底腱膜”は解剖学的に連続しているということです。エコー画像を撮影してみると、連続している様子が確認できます。

アキレス腱-踵骨-足底腱膜は解剖学的に連続しているということは、組織同士で張力の伝達が生じている可能性があります。

いくつかの文献では、アキレス腱の張力が増大は、足底腱膜に生じる力学的負担の要因となっていると報告されています。逆も同じで、足底腱膜への負荷が増加すると、下腿の筋張力も増加したと報告されています。

この様に腓腹筋とヒラメ筋(アキレス腱)-踵骨-足底腱膜は解剖学的に連続し張力を伝達し、足底腱膜炎に寄与している可能性があります。では、臨床においてどのようなところに着目したらよいのでしょうか?

ここから先は

実践!ゼロから学べる足の臨床

本noteマガジンはベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)5名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供…

週刊!リハマガ! ~整形リハビリの考え方~

マガジン名を変更し、内容もリニューアルしています!リニューアルした記事は値上げしますので、早めの登録がおすすめです! このマガジンでは運…

ありがとうございます(#^.^#)