#舞台照明

舞台照明デザインのこと その8 真上(トップ)とは、またデザインの入り口

はじめに前回予告した通り、真上からの明かり(通称トップ)についての話をする。

それと、文字数に余裕があれば、前回までの説明をしていた角度の話を更に突き詰めていきたいと思う。この角度の話はとても長い。

では、今回もよろしくお願い。

サスって、言葉がややこしいんだよな唐突に愚痴からスタートしましたが、よく舞台の仕事で「サス」って言葉を聞くと思う。なんなら照明さんも「サス明かり」とか言ったりする。

舞台照明デザインのこと その9 舞台表現ということ。からの方向性(ディレクション)とデザインのこと

時空間芸術である舞台表現僕の考え方としては、

まず、前提として、演劇やダンスといった舞台表現は時空間芸術である。

時間と空間を共にしたものにしか味わうことが出来ない芸術。

じゃ、映像で撮ったものは違うのか。

僕の答えは違います。

だ。

どういうことかと言うと、映像(2次元=2D)は、時間と空間をあらかじめ切り取ったものだと言うこと。どんなに精緻な作品であっても、時空間芸術とは呼べない。

映像で

舞台照明デザインのこと その10 では、少し大きめの劇場に置き換えて考えてみようのこと

はじめに前回までで、舞台照明の基本となる方向性についての話をした。

ただ、これは

「舞台上にあるとされる物体に対してどういう方向から照明を当てていくのか。」

までにしかなっていない。実際は劇場という機構を使って、舞台照明はなされるものだ。

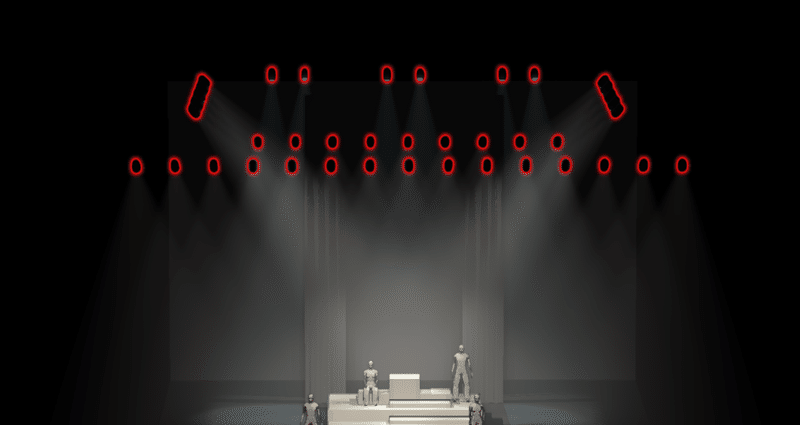

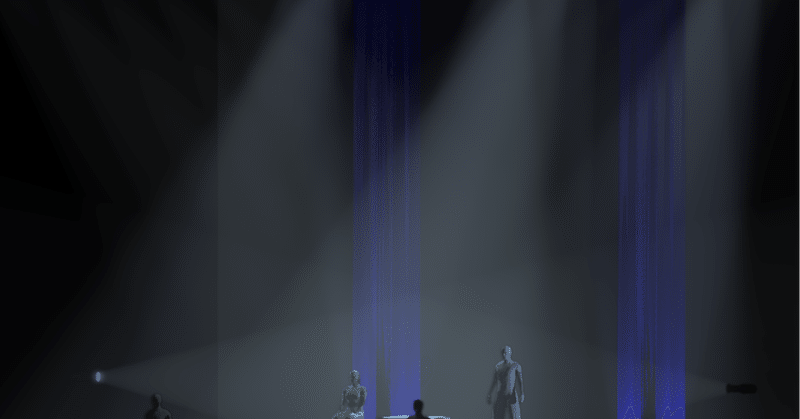

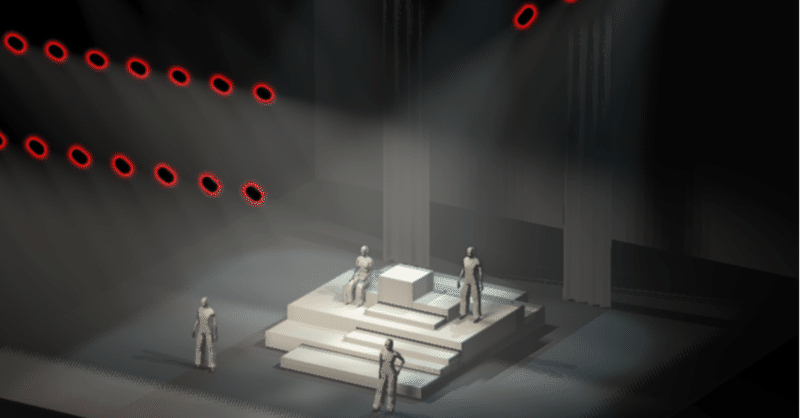

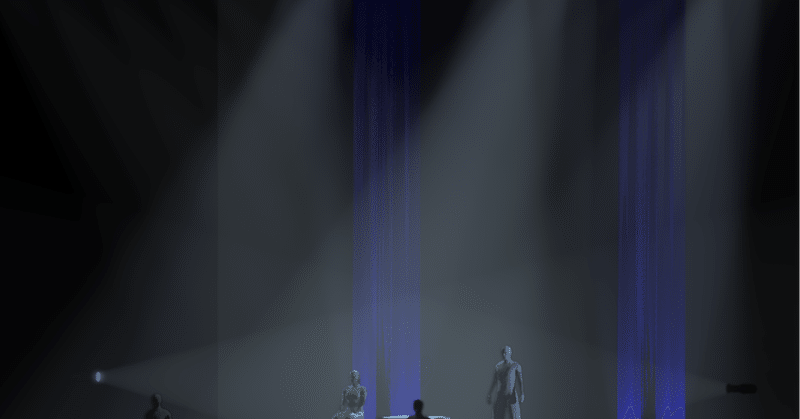

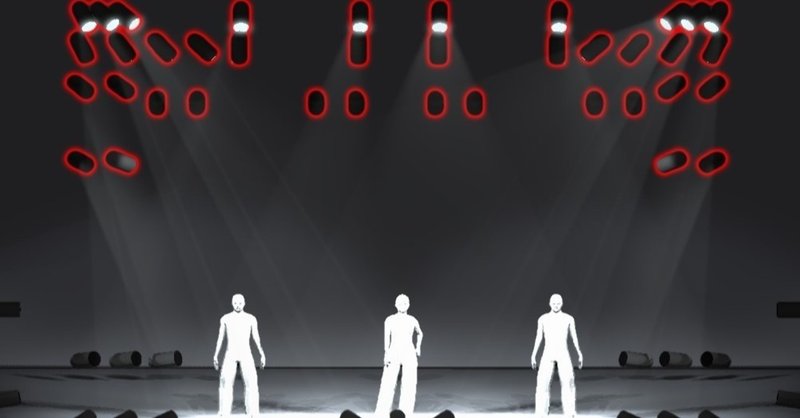

劇場に当てはめてみようという、わけで今回は実際に劇場においては、どういう照明の位置関係になるんだろう。ということを説明していこうと思う。

今回モデルとしてい