レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(4) 分けつつつなぎ、つなぎつつ分ける。完全に分離するでもなく、完全に一つになるのでもなく

絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、その影を

観察・記述を可能にする。

そのための分節システムである言語。

言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を

浮かび上がらせる。

それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へ

それ自体は言葉をもたない無分節の分節を

置き換える。

このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも無になる。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第六回目です。

(前回の記事はこちら↓)

・ ・ ・ ・

眠ることは、夢をみることである。

目覚めた世界での、お金の交換を加速する生産的な活動と比べると、眠っている時間は何も生産していない、いかにも「無駄」な時間に思えるかもしれない。

目覚めている時間 / 眠っている時間

生産的 / 非生産的?!

たしかに、目覚めている世界の側から見れば、眠っている時間は意識的に体を動かしたり言葉を喋ったり書いたりしておらず、そこに他の人が見たり触れたりできるアウトプットはない。眠っている時間は目覚めの方からみるといかにも「なにも生み出していない」停止の時間に見える。

しかしこれを逆からみるとどうだろうか。

眠っている時間、夢の時間の方から目覚めている時間を眺めてみると、どうみえるのか?

*

目覚めている間、私たちはあれこれの物事をはっきりと分別する。

そして分別された物事の間に、対立関係や等置関係、因果関係に主従関係、交換関係などなどの関係があると思う。

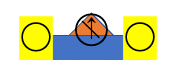

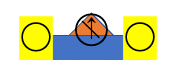

これを大雑把に図示すると、次のような具合になる。

○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○・・・

なんと雑駁な、と思われるだろう。

実際には○や「/」にはいろいろな種類がある。そしてその色々な種類のひとつひとつのあり方や動き方にフォーカスしていくことが大切である。

ただ今ここでは、個々の○や/にフォーカスするのではなく、○と/の関係、つまりこれらが一列に線形に配列されていく、ということだけに注目したい。

○と/が一列の線形に配列されること。

これのどこが注目に値する事実なのかといえば、私たちの言葉、特に口に出すことができる声による言葉が、まさにこのような一列の線形に配列された音だからである。

人間の口でもって、「あ」と言いながら、同時に「い」と言えるだろうか。

「あ〜」と言いながら、徐々に口を「い〜」の形に変形させることはできるが、しかしそこで聞こえてくる音は、「あ」でもなければ「い」でもない、別の何かである。

声による言葉は、互いに他と分別される複数の音を一列に配列していく身体動作の技術によって物質化されている。文字もまた、それが読み上げることで喋り声を再生することができるものである限り、声による言葉と同じように、発声の指示を与える記号が一列に配列されたものである。

そしてこの声による言葉こそが、私たちが他の人間から聞くことのできる言葉の姿である。他の人が、頭の中でなにを考えているかを無言のうちに推定することは、よほど連続的にコンテクストを共有していない限り、難しい。

私と他者のあいだに、複数の人間のあいだにあるとき、言葉はいつも”互いに他と分別される単位(項)が一列に配列されたもの”という姿をしている。

*

そしてこれが、私たちが目覚めているときに、その耳に目にする言葉の姿である。

○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○・・・

* *

○ / ○を切り結ぶ動きのアルゴリズム

ところで、○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○・・・をよく見てみると、○ / ○ という二項が分かれつつ結びついていることが、目覚めた言葉の線形配列の最小構成単位になっている。

ここで考えてみたいのは、「○ / ○ はどこから来るのか?」という問題である。

この問題への答え方の可能性について、、詳しいことは前にこちらに書いているので、いまここでは結論のみ。

○ / ○という二項が分かれつつ結びつく関係は、隠れた八項関係のうちの二項だけが顕在化したものである。

分かりやすく(?)図で書くと、次のような具合である。

この図について説明してみる。

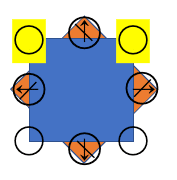

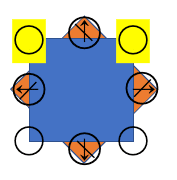

この図は、オレンジ色の◇の四項関係と、青色の□の四項関係、ふたつの四項関係が90°ずれて重なっている。四項関係が二つで八項関係である。

私たちが声に出したり、耳で聞いたり、目で見たり、手で触れたりすることができる言葉は二項関係○ / ○が次々と一列に配列されていく姿をしているが、この二項関係○ / ○がどこからくるのかといえば、それは二つの四項関係が90°ずれて重なった八項関係からである。

(なお、八項関係とはなんぞや?ということについては、下記の記事でも触れているので参考になさって下さい)

私たちの目覚めた意識が見たり聞いたり喋ったり書いたりする言葉の最小構成単位「○ / ○」は、隠れた八項関係のうちの二項である。

目覚めた意識は、八項関係のうち、上の図で言えば黄色に塗った二つの項だけを意識している。

そしてここが重要なポイント。

目覚めた意識がただ目覚めているというだけでは、八項関係を意識することはできない。目覚めた意識は二項関係○ / ○を次々と一列に配列していくことで頭がいっぱいになっており、個々の○ / ○たちが一体どういうところから浮かび上がってきたのかを逐一問いかけるだけの沈黙を保てない。

* * *

これに対して、私たちの「眠り」こそ、表面的な沈黙の直下で私たちを八項関係の躍動の中へと連れ戻す。

「夢」は、眠りの時間に”無意識”のうちに躍動した八項関係が、その動きの影を、いくつかの二項関係が分離したり接近したりする動きとして、目覚めたばかりの意識の底に投げかけ続けているものといえよう。

そしてまた「神話」もまた二項関係が八項関係から発生してきたものであるという来歴を隠しつつ顕にする。

夢が八項関係の方から二項関係を浮かび上がらせることであるとすると、神話は逆に二項関係の向こうに八項関係を浮かび上がらせようとする。

* * *

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を読み解く上で鍵になるのが、二項対立関係をなす二つの項のあいだを行ったり来たりする存在、両極のどちらでもあってどちらでもないような存在である。それは神話の論理においては両義的媒介項と呼ばれる。

両義的媒介項は、先ほどの図で言えば、黄色に塗った二項の間にある三角形に飛び出したオレンジ色の部分である。このオレンジの部分は、オレンジの四項関係の一角を占める一項であり、これが青の四項関係の一辺をなす二つの項を分けつつ結びつけている。

ある四項関係を切り結ぶ両義的媒介項は、それ自体がある別の四項関係の中の項なのである。

ちなみに、このオレンジの一角が両義的媒介項であるのは、黄色に塗った二項対立関係に”対して”のことである。あるなにかの項目がそれ自体としてなにか両義的で媒介的な属性を他の項と無関係に内在させているわけではない。

この点で、レヴィ=ストロース氏が後に書いているように、すべての項がある他の二項に対して両義的媒介項の位置を占めうる。

神話では二項対立関係が複数登場し、第一の二項対立関係が第二の二項対立関係へと次々と変換されていく。この複数の二項対立関係を結びつけたり切り離したりするところに両義的媒介項が登場する。

両義的媒介項が動き回り、複数の二項対立関係が折り重なり、互いに変換されていくとき、二項対立の向こうに四項関係が、さらにその向こうに八項関係が、極めて寡黙に、二項関係の声を借りて、喋り始めるのである。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を読むとき、このような八項関係のイメージを持っておくと、桁違いに読みやすくなるように思うのであります。

『神話論理』序曲 直線的な一本の軸ではなく、螺旋状に

というわけで、前回の続き、『神話論理』の本文に戻ってみよう。

「調査が展開するのは直線的な一本の軸の上ではなく、螺旋状にである。規則的にかつての結果に戻るのであって、新しい対象を扱うとすれば、前もっていくらは獲得してある知識をさらに深めるためである。」

神話の分析(「調査」)は、両義的媒介項がいくつもの二項対立関係の間を動いていく軌跡を辿ることになる。

両義的媒介項の足跡が描くのは「直線的な一本の軸」ではなく「螺旋状」の何かである。

ここでレヴィ=ストロース氏が「螺旋状」とか「規則的にかつての結果に戻る」と書かれていることを、二項対立関係の関係の向こうに八項関係が浮かび上がること、と言い換えてみてはどうだろうかというのが、今回の”読み”である。

*

上の引用に続けてレヴィ=ストロース氏は、このような「螺旋状」の「規則」を明るみに出そうという神話分析の仕事が、いわゆる「神話とは何か?」という問いに対して「神話とは●●である」式の答え合わせを提供しようとする営みとは、異質なものになると宣言する。

「わたしは、神話と神話でないものに関する性急な見解を捨てており、研究の対象となるひとびとの精神活動や社会的活動の現れすべてを使用することにしている。[…]要するにわたしは、神話を、宇宙論、季節論、神格論、英雄論、技術論などに分ける既存の分類には頼らない。[…]みずからを分類するのは、分析される神話自身である。」

神話と神話ではないもの、神話/非-神話を分ける(”/”の線を引く)のは、分析者の理性といったものではなく、あくまでも神話自身である。

神話自身が”神話”と”神話でないもの”を分節する。

実はこれが「神話とは何か」という問いに対するひとつの答えでもある。

神話とは何かといえば、それは静止して固まったモノというよりも、ある何か"A"と"非-A"とを”区別する”コトである。

神話の”区別する動き”がいくつもいくつも、無数に細かく動き回り、八項関係を構成し、そこからある二項を浮かび上がらせる様を観察し記述することが、神話が区別を動かす動かし方の”論理”を捉えることである。

それをするのが『神話論理』の仕事である。

八項関係を切り結んでは二項関係を浮かび上がらせる神話の”区別する動き”は、両義的媒介項が動き回った後にいくつもの”付かず離れず”の二項対立関係を切り結ぶ。

八項関係を浮かび上がらせるためには、仮にどれかの二項対立関係から、そのあいだの両義的媒介項から始めざるを得ない。そしてどの媒介者から始めても、結局同じ八項関係が浮かび上がる。

そういうわけで次の様な話になる。

「本書には始まりがない。別の出発点を選んだところで、同じように展開したことであろう。」

始まりがない。

ということはつまり、終わりもない。

始まりと終わりのペアは、典型的な二項対立関係である。

通常、私たちの目覚めた意識が行う明晰な「分析」は、なんらかの分析の起点になる二項対立関係をあらかじめ固めておき、そこに他のさまざまな二項対立を重ね合わせていくことで、物事の分別をつけていく。物事の「始まり」と「終わり」をはっきりと分別分節識別することも、そのような営みの一部である。

これに対して神話の論理の分析は、分析に先行してあらかじめ何らかの固まった二項対立関係を設定することはない。神話の分析はあらかじめ設定した二項対立へ、他の二項対立を重ね合わせていくというやり方ではなく、あらゆる二項対立関係が互いにまった同じ資格で、次から次に現れては消え、消えてはまた現れるプロセスを淡々と記述していく。

「神話の研究はたしかに方法論上の問題を提起する。問題を解決するために必要な数の部分に分解するというデカルトの原則に合わないからである。神話分析には真の意味での終わりがなく、分解の作業の終わりで捉えうる秘められた統一性も存在しない。さまざまな主題が果てしなく二つに分かれてゆく。」

神話を分析すること、神話について記述する記述自体が、神話と同じく、二項対立関係を切り結ぶ両義的媒介者たちの旅になる。

そうであるからして、この旅、この分析には「終わり」はなく、「秘められた統一性」があらかじめ設定されていることもない。ただ「果てしなく二つに分かれていく」(二項対立が切り結ばれる動きが連鎖してく)のである。

レヴィ=ストロース氏はここで「統一性というものは、解釈しようとする努力が持ち込む想像上の現象」であるとも書かれている。

目覚めた意識による「解釈すること」とは、果てしなく分かれ続けていく八項関係の動きを、どこかの二つの項の固定した対立に縛り付けておこうとする挑戦である。

しかし神話の動きは、何かの固定的な二項対立に「合体」させられて固められてしまうことから逃れ続ける。そこで有名な下記の一節「神話は果てしなく続く」がくる。

「神話的思考は、自分が相同のイメージを形づくりつつある対象と重なり合おうとする一方で、別の面では自分が進展しつつあるので、決してその対象とは合体できないのである。主題の反復が示しているのは、このような無力さと執拗さの混合である。[…]神話は果てしなく続くのである。」

八項関係と二項関係などと、なにやら抽象的なことを持ち出してしまったが、神話が果てしなく続くというのは抽象的なレベルでの話に限られない。

「ある住民たちの神話の総体は、おしゃべりのレベルにある。その住民たちが身体的あるいは精神的に絶滅しない限り、完成することはない。」

次から次へと言い換えが試されては放棄される「おしゃべり」こそが、神話の生きた姿である。そこに完成するとか、確定版が出る、といったことはない。逆に言い換えを試み続けること、ある二項対立を他の二項対立へ両義的媒介項を介して変換していくプロセスを、日常の、聞いて分かる言語として構築していくことが神話の「総体」の姿である。

この総体は常に動いているのである。

「神話」も「構造」も、あるいはある神話の「意味」のようなことも、目覚めた言葉で分節して語ろうとすると、どうしてもなにかそういうものがそれ自体として確固として固まってあるかの様に思いたくなってしまうが、しかしそれらはいずれも、二項対立関係を切り結ぶ両義的媒介項たちの旅の痕跡なのである。

神話の分析は、この両義的媒介項たちがある二項対立関係を切り結びつつ複数の二項対立関係間の変換を引き起こしていくプロセスを、「果てしなく続く」「おしゃべり」の中に観測する。

*

関連記事 こちらもどうぞ

◇

ここから先は

¥ 430

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。