<夏目漱石俳句 笑う漱石> 南伸坊(編・絵) 七つ森書館(2015)

はじめに

なぜこの本を取り上げたのか

今回取り上げた本は主体は夏目漱石の俳句で、その俳句からイメージした映像のイラストが合わせて載っています。イラストは素描やスケッチとは異なるので、一見「線スケッチ」とは関係がないと思われるかもしれません。

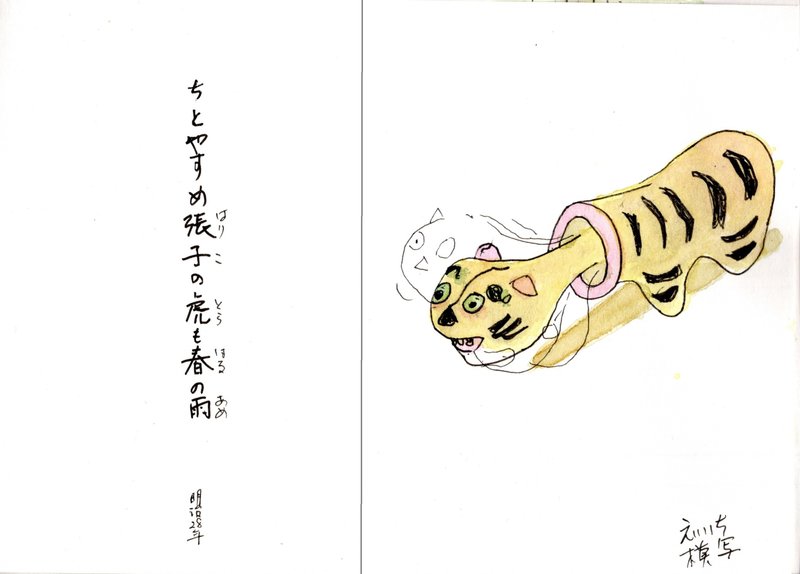

言葉で説明する前に、まず私が描いた画像を見ていただきましょう。

上に示すように、本書は見開き2頁のうち1ページに夏目漱石の俳句を、片側1ページのみ、または俳句のページにもイラストを配置した構成になっています。もちろんイラストは編者の南伸坊氏の手になるものです。直接イラストをお示しできないので、私が選んだ句とイラストを「線スケッチ」の手法で模写をし、その画像を示すことにしました。

「俳句」について云えば、私はこれまで作ったことがありません。中高の教科書で習った有名な俳人の句が、いったいどこが良いのか分からず悔しい思いをしたので、後年著名な俳人や俳句評論家(学者)の解説文を読んで、その良さがなんとなく分かったと思って読む程度です。(最近将棋を指さず観戦するだけの人を「観る将」というそうですが、「観る将」ならぬ俳句を鑑賞するだけの「観る俳」です)

ただ同じ短詩型では、感情や情緒に訴えることが多い短歌と比べると、感情をストレートには表現せず客観視して表現すること、読み手に「映像」が浮かびあがる俳句の方が、映像の方が得意(と勝手に思い込んでいる)な自分の性にあっていると感じています。

実際スケッチを始めてからは、俳句を読んで、目に浮かんだ「映像」を「スケッチの映像」と置き換えることで、実は俳句とスケッチは同じではないかと思うようになりました。

例えば、私が普段描いている「街歩きスケッチ」では、何気ない日常の街の風景や人々を題材にしています。一方同じく何気ない日常を十七文字の言葉で表現する俳句は、その題材、浮かび上がる映像はスケッチとほぼ同じ光景ではないかと思うのです。

また映像そのものではありませんが、同好の人たちと行う俳句の吟行や句会は、その作成プロセスや相互の句評の様子を書いた書籍を読むと、「線スケッチ」のスケッチ会や講評会に大変雰囲気が似ているのです。

さらに江戸の昔まで戻れば、与謝蕪村が描いたように絵と俳句(江戸時代は俳諧ですが)を組み合わせた俳画というジャンルがあり、俳句と絵画が相性がよいことがわかります。

南伸坊氏がどのような動機で漱石を取り上げこの本を編んだのか、俳句とイラストの模写を通して編者の漱石俳句への想い、「線スケッチ」との違いも実感したくこの本を取り上げた次第です。

この記事では、本書で紹介された全28句の中から選んだ7つの句とイラストの模写を示します。少し強引だと自分でも思うのですが、「線スケッチ」の観点で上に述べた理由を探ってみたいと思います。

夏目漱石の俳句と南伸坊のイラスト模写

この記事でご紹介する漱石の俳句を以下に示します。

対象物の立場に立って受けた漱石の感情・心情(おかしみ、滑稽感)を表現したもの

ちとやすめ張り子の虎も春の雨 明治28年

奈良の春十二神将剥げ尽せり 明治29年

叩かれて昼の蚊を吐く木魚かな 明治28年

長けれど何のへちまとさがりけり 明治29年

むつとして口を開かぬ桔梗かな 明治32年

自分の心情を対象物に投影しているもの

菫ほどな小さき人に生まれたし 明治30年

名月や無筆なれども酒は飲む 明治30年

7句を自分なりに(1)対象に対する漱石の見方、心情、表現の発想(滑稽さ)を感じるものと、(2)句の中に自分の心情を表したものに分けました。

注目したいのは句の制作年です。明治28年から32年の間に作られたもので、実は漱石はこの時はほぼ無名、松山中学の英語教師、熊本の第五高校教授時代に相当します。

この記事で取り上げなかった他の句もこの期間内の作成で、編者は意図して、無名時代の作品、しかも俳句を作り始めた期間の句に限定したのです。

南伸坊氏のイラストの模写について

それでは、分類(1)の句と模写の画像を以下に示します。

次に分類(2)の句と模写を示します。

模写して分かるのは、これまで漠然と眺めていた(絵)本の挿絵やイラストは、相互の配置がよく考えられていることです。当初、中心の本の綴じ目を省いて模写しました。

すると綴じ目のあたりの空白が目立ち、妙に間の抜けた感じを受けます。そこで上に示した模写の図は、いずれも綴じ目の線を入れることにしました。

それでは南伸坊氏の線描を見てみましょう。

原図(本の印刷図。ここでは示していません)では、線は太い鉛筆で引かれており、カスレ具合や線の肥痩の様子から作者の鉛筆の動きを感じ取ることが出来ます。

どのイラストも、迷いのない堂々とした動きの線で引かれており、間違ったら消して描き直そうといったそぶりは全く見られません。

私が描いている「線スケッチ」では「実物を見て描く」ことが原則です。そして、消しゴムで消して修正出来る鉛筆ではなく、描いたら消すことが出来ないサインペンを用います。そしてモノの輪郭線を空で覚えてから、線を引くことに集中します。

このようにして、思い切りのよい生き生きした線を引くことができます。

教室に入られたばかりの生徒さんは、下書きなしに描くことが怖いのか(私も初心者の頃を思うと理解できます)、なぜ鉛筆で描いたらいけないのかと尋ねます。

これは本質的な問題を含む問いです。くどくど説明すると却って混乱するので直感的に理解していただくよう、次のような比喩を用いて説明しています。

「小さい時に習った書道を思い浮かべてください。下書きをしてその上から書いていますか? お手本を見て書く場合でも、手本は右側に置き、必ず一画を覚えてから、手本を見ずに書くはずです。そうしないと、おどおどした勢いのない線の書になってしまいます。線スケッチでも同じことだと考えてください」

話が横道にそれました。南伸坊氏のイラストは、鉛筆にもかかわらず迷いのない線で描かれています。この本のイラストは実物を見てではなく想像で描いていると思われるので、この迷いのない線描は、氏のこれまでのデッサンやイラストの修練の結果であるに違いありません。

また南氏のイラストは一見ヘタウマのように見えますが、必要最小限の輪郭線で対象の特徴を見事に描き尽しています。しかも結果として可愛らしく魅力的に見えるように。

例えば「桔梗」の句の漱石の似顔絵と桔梗を見つめる顔の表情、文机の上に置いた、指のない、丸めただけの極めてシンプルな手先の表情(ペンを持つ手と紙を抑えている手)、模写していて思わず唸ってしまいました。「指5本描かなくても、こんなに表情をだして描けるのか」と。

掲載された夏目漱石の俳句について

さて、この本の主体である漱石の俳句に移ります。

実は、冒頭で「なぜこの本でえらんだのか」で大事なことを書き忘れていました。 もし、本の表紙に「夏目漱石」ではなく、他の人の名前(有名な俳人)が書かれていたらおそらく手に取っていなかったでしょう。

私の理由を述べる前に、編者の南伸坊氏が前書きでこの本を作った動機を述べていますので紹介します。

編者によれば、2011年に筑摩書房から出した、天野祐吉編、南伸坊絵、正岡子規著「笑う子規」で、天野氏が子規の句を選び、編者が句にイラストをつけたのですが、「偉人の俳句に絵をつける楽しさと、その偉人に「らしくない句」のあるのを知って同じようなことをしたいと思い、漱石に白羽の矢を立てたとのこと。

この本では2600もある漱石の句から自分で28句を選び絵を付けたとのことです。まったく自分の好みで選んだので「漱石著」ではなく「自分の絵本」としたと書いています。

ですから、この記事にとり上げた7句も、当然編者の意図の中にあるものです。ただ、漱石の句は、子規の句に見られた「らしくない句」は無いが「とぼけた句」はたくさんあり、楽しめたと編者は云います。

続けて「名句もいいが、俳句の名人が作った「それほどでない」句も私は楽しいと思う。」とあり、この本で取り上げられた俳句は、編者の好みで「おかしみ」「滑稽」が感じられるものを中心にしたようです。

確かに掲載された句を読んだとたん、どれも「おかしみ」「滑稽」のためか、つい「くすっ」「にやっ」と顔がほころびます。また作者(漱石)の、少し意表をついた見方(表現)に「そんな見方があったのか」と、驚くとともに軽く拍手したい気持ちになります。

なぜ夏目漱石か

ここでは上に述べた南伸坊氏が選んだ漱石の句の見方に加え私の漱石観からみた感想を加えたいと思います。

小中学生頃は、夏目漱石といえば、とにかく「明治の文豪」あるいは南伸坊氏のいう通り「偉人」として教えられ、深く考えることもなくその通りと思っていました。

しかし、多くの人は思春期を過ぎ大人になっていくにつれ、漱石の人となりの見方は変わっていくのではないでしょうか?

初期の小説、「吾輩は猫である」「坊ちゃん」などから受ける印象と後年の「それから」や「こころ」「明暗」などの小説から受ける印象とのギャップ、あるいは数多く輩出した漱石門下生から崇拝され慕われる人柄とは対照的に神経質で精神的に不安定で、たびたび癇癪の発作を起こす人物、門下生から悪妻呼ばわりされた鏡子夫人との家庭生活の、身内が語った本当の姿など、小中学生の頃の単純な見方ではまったくあてはまらない事実が分かってきます。漱石が実に複雑な性格の持ち主であると。

漱石自身は「英文学」の教師がいやで、立身出世の道を捨て教育者よりも創作者にならんとしました。しかも、日本の近代化が始まったばかりというのに自分は欧米の文学を超えようという強い想い(野心といった方が良い?)を抱いたことが知られています。

しかし漱石自身は(おそらく)悔しかった思うのですが、自ら欧米を超えられないことも本人が分かっているのです(本人の漢詩と比較した英詩についての言葉があります)。

これでは日常精神が休まるはずはありません。晩年はリウマチや胃潰瘍に苦しんでいますが、おそらく長年のストレスのためでしょう。

さて、ようやく前置きが終わります。漱石の苦しみは、一言でいえば「和と西洋との間の相剋」によるものと云えます。

同じことは文学だけでなく「科学技術」でも、支柱となる思想が西洋発祥なので和と洋の相剋が生まれます。(文学と違って、和にはもともと科学思想はなかったので、相剋ではなく、永遠の憧れになるかもしれません)

戦後45年たった、私が理系の研究者を目指していた頃ですら、明治以後の「欧米に追い付き追い越せ」の気風とともに、超えられない壁を感じていました(もっとも若造の自分が超えるという意味ではなく、ノーベル賞級の仕事でも欧米に先んじられるなどからの当時の世間的な見方です。)

さらに、現在「線スケッチ」をするにあたり、あらためて絵画の歴史を見直すと、日本における和と洋の相剋が見えてきたのです。

「線スケッチ」では、「線」の表情が主体で、線の表情を活かすように彩色します。いうなれば、透明水彩絵の具を使うので「水彩画」と間違われますが、本質は「線」が主役なので、水墨画も含め東洋の絵画の延長にあります。

明治以降の「日本画」の「西洋画」、それぞれの画家たちの心の葛藤を見ると、あらためて「和と洋の間の葛藤」(この場合は相剋ではなくあえて葛藤にしました。)を感じるのです。

以上から、南伸坊氏の「おかしみ」、「滑稽」に加え、上に述べた漱石の「和と西洋の相剋」の苦しみから見た私の感想を述べてみます。

まず、南伸坊氏が選んだ明治28年から32年の漱石の心情を推測します。

この当時は先に述べたように、松山中学、熊本・第五高校の教師時代で、本人は教師稼業は嫌だということは分かっていたと思います。

しかし将来何をしたいのか、どうなるのか皆目分かっていなかったときで、理由のない不安、焦燥感を感じていたのではないでしょうか。熊本時代は鏡子夫人の自殺未遂事件まで起きていますから、家庭的にも精神的に安定していたとは云えないでしょう。

以上を頭に入れて改めて私がイラストを模写した句を見てみましょう。下に分類(1)の句を再掲します。

対象物の立場に立って受けた漱石の感情・心情(おかしみ、滑稽感)を表現したもの

ちとやすめ張り子の虎も春の雨 明治28年

奈良の春十二神将剥げ尽せり 明治29年

叩かれて昼の蚊を吐く木魚かな 明治28年

長けれど何のへちまとさがりけり 明治29年

むつとして口を開かぬ桔梗かな 明治32年

いずれの句も、「張り子の虎」「十二神将」「木魚」「へちま」「桔梗」を見つめながら、独自の発想でそれら事物を残りの字句で表現することで、読み手もこんな見方があったかと唸ります。

さらに、「ちとやすめ」「剥げ尽せり」「叩かれて蚊を吐く」「何の~さがりけり」「むっとして口を開かぬ」の動詞の表現を漱石の当時の心と併せて考えみます。

これらの動詞から受ける印象ですが、一見余裕をもって句が作られたように見えます。しかし、漱石の当時の(晩年まで)精神状態を考えると、実はこの句を作っていたときには余裕があったと見る方がよいのではないでしょうか。

精神的に緊張していた中で、作句の時に、つかのまのやすらぎ、精神的安定、小さいながらも「創造した」喜びを得ていたと思うと、「俳句という詩形を得てよかったですね」と当時の漱石に声かけしたくなります。

実際、子規に勧められてから熊本時代まで1500句ほどの句を一気に作っていたことをみると、かなり作句にのめり込んでいたように思います。

よほど作句のときに精神的な喜びがあったのではないでしょうか。

次に分類(2)を見てみましょう。

自分の心情を対象物に投影しているもの

菫ほどな小さき人に生まれたし 明治30年

名月や無筆なれども酒は飲む 明治30年

最初の句ですが、後年偉人になることが分かっている私たちは、その頭で読んでしまいますが、この句を読んだ時はどこの誰とも知られていない無名の人でした。

本人はこれから何かの形で世に出ようと思っていたとしたら裏腹な表現になりますし、実際に句を読んだ時は心底そう思っていたのかもしれません。

また本人を離れて句として純粋に読むこともできます。

しかし、私としては、前者の野心ももちつつ、日常の精神的苦しさから小さき人にもなりたいという心境だったと考えたいのですが・・・。

一方、二つ目の句も何となく当時の漱石の心境が偲ばれます。ただし、「無筆」を本来の意味、「文字の読み書きができない人」とすると漱石自身に当てはまりません。

しかし無理に、書き物(論文など)をしていて筆が止まってもう書けない状態となり、「無筆」のようになったとすると(完璧を求めそうな漱石の気質からするとあり得る)、酒を飲みたくなる心境に共感したくなるのですが・・。

いかにも凡俗な私が考えた解釈ですが、本当の解釈はどうなのでしょうか。

最後に

南伸坊氏のイラストの模写について気がついたこと、無名時代の漱石の俳句について感じたことを書きました

無理やり「線スケッチ」の観点を引き入れたので、偏った内容になったかもしれません。取り上げた本自体の内容を中心にしていないシリーズですのでお許しください。(このシリーズの第1回に趣旨を解説しております。お読みください。(下記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?