失敗は活かせてこそ価値がある #21 失敗は成功の種

失敗を恐れることなくチャレンジを促す言葉が横行しています。

しかし、勘違いして、平気で失敗を繰り返してしまう人が現れることを危惧しています。

組織を構成する一人一人が、同じ目的を共有していても、それを実現させるための方法論は、個人それぞれです。

また、それぞれの能力も均一ではありませんし、それぞれに、長所もあれば、欠点もあります。

それらを掌握して、成果を出すための機能がマネジメントです。

その上で、思惑通りに成果が出ない場合を想定して事前に、如何にして回避するかがリスクヘッジ策、あるいはリスクマネジメントとなってきます。

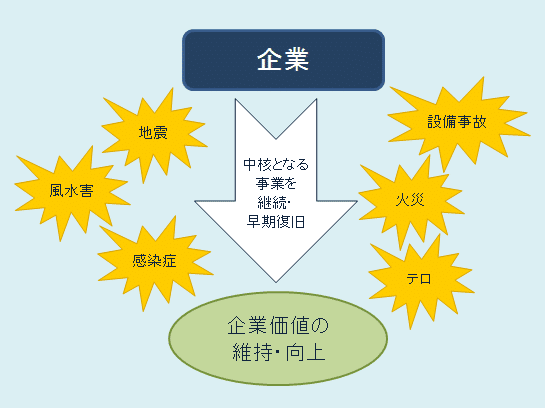

代表的なものがBCP(事業継続計画)を基にしたBCM (事業継続マネジメント)です。

これは、企業が想定外の事態に陥っても事業を継続するためのリスクマネジメントとなります。

そもそもリスクに対する従来の考えは、問題が起きてから再発を対処するような体制が一般的であったと思います。

しかし、これでは、過去に経験した問題であれば事前に対策できていても、初めて体験するような問題、ましてや予期しない問題には対処できません。

対して、経験しないことなのだから事前に対処できないとする考えもあります。

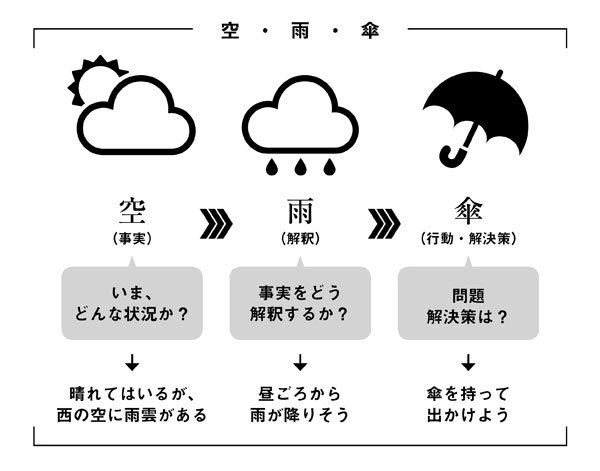

アメリカ大手のコンサル企業であるマッキンゼーには、空・雨・傘のフレームワークがあります。

■空 事実を把握

「晴れてはいるが、西の空に雨雲がある」

■雨 事実を解釈

「昼ころから雨が降りそう」

■傘 問題の解決策

「傘を持って出かけよう」

まず、事実を場当たり的ではなく、先見的に捉える透察力が非常に重要となります。

その上で、その事実から、如何にリスクレベルを仮説立てることができるのかです。

そして、その解釈から解決策を、どの様な具体的な行動に落とし込むのかを決断する必要があります。

シンプルなフレームワークですが、先手先手の行動は大きな失敗には至らないはずです。

小さな失敗を恐れても仕方がありません。

先手先手で、小さな失敗を繰り返すくらいの余裕を持ちたいところです。

もちろん、小さいといえども、反省は怠らず、そこから成功に向けて改善を繰り返すことは大切となります。

その意味でも、マネジメントサイクルであるPDCAを回すことなどによって、仮説をより現実的なものにブラッシュアップする取り組みが大切となります。

日本を代表する実業家であり、技術者である本田 宗一郎 氏(1991年8月5日没)が生前、残された言葉があります。

「私がやった仕事で本当に成功したものは、全体のわずか1%にすぎないということも言っておきたい。

99%は失敗の連続であった。

そして、その実を結んだ1%の成功が現在の私である。

私の現在が成功というのなら、私の過去はみんな失敗が土台作りをしていることになる。

私の仕事は失敗の連続であった。」

失敗することは構いません。

しかし、安易に繰り返して良いものではありません。

失敗は成功の母、失敗は最高の素、失敗は成功の種などという教訓があります。

失敗とは、次のチャレンジで、絶対に成功させるために活かすものです。

また、どんなに綺麗事を言ったところで、やはり失敗は、目的や目標の達成に影響を及ぼす可能性があります。

特に組織を統括する経営者やマネジャーであれば、失敗を理由に未達成を容認することはできません。

そこは、責任者として、出来得る限りのリスクマネジメントを執行することは重要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?