1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…

- 運営しているクリエイター

#山名氏

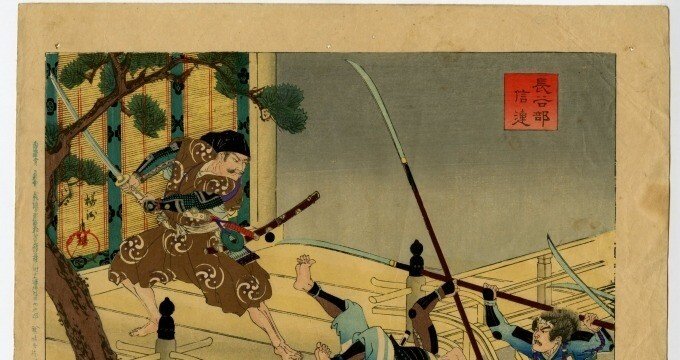

【272日目】:昨日の敵は今日の友

ご隠居からのメール:【昨日の敵は今日の友】

「応仁の乱」が地方に飛火して、出雲では南朝の守護山名氏と北朝の佐々木京極氏が対立関係に入った。という状況になると、出雲や備後の有力国人たちは、どちらかへの加担を表明しなければならなくなった。国人としての存在感を発揮したければ、中立は許されない。

そこで、京極氏か山名氏(後には大内氏か尼子氏、さらには尼子氏か毛利氏)のいずれかと婚姻関係を結ぶことになる

【160日目】「パンデミック体験記」

ご隠居からのメール:【「パンデミック体験記」】

不動明王と摩利支天はどちらもインドに由来する怒り戦神。

不動明王ーー大日如来の化身。悪魔や煩悩を懲らしめる。

摩利支天ーー摩利支天はマリーシ、つまり"陽炎"の神格化である。

姿なく、影なく、無限の大地にひそかにきらめく。そのゆえに、隠身・護身・勝利不敗の神とされる。古来、武人・兵法家の守護神とされた。

わが家では四人の男子のうち三人は軍人にな

【148日目】六分一殿

ご隠居からのメール:【六分一殿】

相続というのは戦争につながるほどの大きな問題なんだな

ーー応仁の乱がまさにそれだね。畠山、斯波、細川、山名などの有力大名はみんな親子喧嘩、兄弟喧嘩にまきこまれた。中世は兄弟での分割相続がふつうだったそうだが、土地には限りがあり、分割に分割を続ければ、財産は細ってしまう。

六分一殿といわれた山名氏といえども、六人の子供がいれば、三十六分の一殿になる。応仁の乱で